特集 ● 2025年11月・秋

昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代

連載・第6回――自由な風に吹かれてー摩天楼下の自然観察ー

ジャーナリスト 池田 知隆

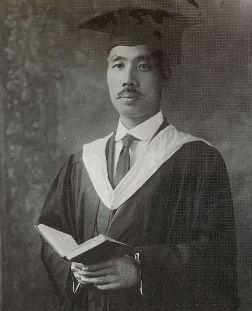

コロンビア大学時代(36歳のころ)

西村真琴は1915(大正4)年11月、満州を去り、米国に向けて一人で旅立った。当時、32歳。広大な荒野の満州に妻と3人の幼い子供を残し、世界一の繁栄を誇る摩天楼下のニューヨークに新天地を求めた単独行だった。そこで植物学研究の関心は植物の採集、分類から細胞生物学に移り、顕微鏡をにらむ日々を続けた。研究に没頭していたためか、日記などの記録はない。6年に及んだ欧米の暮らしを随筆に描かれたエピソードをつないでスケッチしてみる。

排日運動が高まる中で

「満州の大地で中国革命に少しでも貢献したい」。そんな西村の若き日の夢は6年に及ぶ満州での暮らしを通して薄れていった。満州各地を植物採集して回る中で、現地の人々の生活、習慣、気候の厳しさ、植物や動物の生態に対する細やかな観察記録を多く残している。だが、日本に対する現地の人々の思いについて触れたものはほとんどない。日本人と現地の人々との厚い壁、違和感を抱きながら、言葉にして残すのははばかれたのだろうか。

満州の地を去り、渡米を決めたこの年1月、中華民国政府は日本軍に山東省からの撤退を要求した。それに対して日本は対華21か条の要求を提出し、山東省における旧ドイツ権益の継承、満州および内モンゴルにおける日本の利権の確保を求めた。さらに政治・財政・軍事顧問として日本人を中国政府に雇用させることも含まれていたが、これはあまりにも理不尽だと後に削除された。第1次世界大戦下、列強の隙を突いて日本の権益を拡大するための要求であることは歴然としていた。欧米諸国は戦争に忙殺され、日本の要求が通りやすい状況下にあった。

その日本の圧力に屈して袁世凱政権は5月9日にそれを受諾する。中国にとってこの日は「国恥記念日」として記憶され、排日運動が高まるきっかけとなり、日本製品のボイコットや日本人に対する抗議行動が広がった。武力で現地の不満を押さえつける厳しい政治のリアリズム。中国のためにではなく、日本の国益を露骨に打ち出していく現実に西村はいたたまれない気持ちになったのかもしれない。

一方、西村が新たな希望を抱いた新天地、米国は、イギリスに代わって世界の覇権を握ろうとしていた。当時の米国の人口は約1億人、その半数以上が25歳未満という若い国だった。第1次世界大戦の戦線が拡大する中で、米国もまたウッドロウ・ウィルソン大統領の政権下、帝国主義的な政策を推進し、この年にはハイチを占領し、カリブ海地域におけるアメリカの影響力を強化した。米国内では工業化が進展し、多くの労働者が低賃金で長時間働かされ、労働争議が頻発していた。アジアなどからの移民も増え、KKK(クー・クラックス・クラン)が復活し、白人至上主義の活動が活発化した。そして日露戦争後、日本が国際的に台頭する中で、欧米のメディアは日本人を新たな侵略者として描き、恐怖をあおり、日本人を脅威とする「黄禍論」が広がり始めていた。

爬虫類を手土産に

自由の女神像

西村が満州から米国へどのようなルートで渡航したかはわからない。西村が「荒海を渡ってシアトルに着いた」と記しているので、横浜からシアトルまで結んだ日本郵船の太平洋航路を利用したとみられる。この航路は移民や貿易にとって重要な役割を果たし、航海には約12日から15日かかっていたという。

シアトルの税関では、西村の荷物が問題になった。

「何だね、このヘビは? 米国でこれを売るつもりか?」

1匹のマムシをホルマリン漬けにした瓶が出てきたからだ。それだけではなく、トカゲ、カメ、スッポンの標本瓶がゴロゴロあり、爬虫類の数は36種にも及んでいた。奇怪な手荷物に、税関吏は興行師と間違えた。西村は毅然として答えた。

「とんでもない! 自分は生物学の研究者であり、ナチュラリストだ」

ニューヨークの大学や研究室に何のコネもなかった。手土産がわりに満州の生物標本を持っていくことを思い立ち、マムシを持参していたのだ。ただ税関吏にはとって何の価値もなかった標本だったので、西村が「生命の研究を進歩させるために欠かせない」と熱心に説明した結果、やっと入国を許された。

このマムシは、南満州医学堂の広大な敷地を地ならししている最中に見つけたものだ。それがヘビ類分布上の大切な一匹だと知った西村は、マムシをホルマリン液に入れた瓶を机に置いた。しばらくそれを眺めているうちに、突然、マムシから

「お前は、俺を捕らえたが、この命を尊いものにする責任がある。それには、もっと俺たちの仲間を集めておくことだ……」

と告げられているような気がしたという。

それから満州、朝鮮の山野の植物を採集するとき、多彩な動物の観察を始めた。動物の飼育と実験も行っている。特にヘビやカエルの仲間に興味をもち、朝鮮の金剛山に登った際には、日本で見られないスズガエル(朝鮮ボンビナ)を見つけ、詳細な観察記録を残している。

それは、腹部が赤と黒のまだらで、ちょうどイモリのような感じのする、5㎝ほどのカエルである。杖の先でちょっと触れると、前後の脚を上にあげ、そっくり返るように胸と腹を突きだす。敵にあうと腹ばいになり、前後の脚を背面にくっつけるように反らせるという奇妙なポーズをとる。そのうえ皮膚から毒汁を分泌するので、ヘビも近づけない。これは安奉線にそった谷川でもしばしば発見された。

「はやい話が、この蛙にむかった敵が、一度その毒にあてられたとする、その動物は二度とかやうな毒にはふれまいと思うから、その仮死状態と黒まだらの赤い腹と、背部の毒々しい緑ないし朽葉色はまさに警戒的目標として敵に認識させるに足るわけだ。人間の如き感覚の鋭い者になると、一見しただけで、不快の感を覚えるからいわゆる警戒色としては成功した蛙である」(西村著『新しく見た満鮮』、文中一部現代表記に直している)

カエルの天敵であるヘビやカメがうようよいる場所でも、このスズガエルだけは平気で暮らしている事実をつきとめた。このほか口を開けさせておくと窒息するというカエルに関する知見も記録している。

「独逸には雨蛙をバロメータの代用にしている者がある。長い壜に雨蛙を二、三匹入れ、中に小さな梯子をかけておくと、好天には蛙が梯子の上の方に登り来り、低気圧が近づいて雨が降りそうになると底に下って行くので晴雨の判断が下されるといわれている。

成長後の蛙は肺呼吸が盛んになるが、蛙には肋骨がないから胸を上下動させて呼吸することが出来ない。そこで空気を呑み込む必要から口を閉じて肺で息をやっている。で、蛙の口を無理に開けさせていると、やがて窒息死してしまう」(同)

さらに四面ガラス張りの容器にサソリをたくさん入れて飼育し、ハトやニワトリなどの動物を毒針で次々に刺させている。すると、ハトなどは死ぬ例もあるが、カエルだけは何度刺させても平気で、毒がまるで効かなかった。カエルとサソリの関係に何か特別なものがあるのかもしれないと、西村は観察している。そのような実に面白い実験を多く重ねていた。

マムシがつないだ交流

無事に入国した西村は、シアトルからアメリカ大陸を列車で横断し、東海岸のニューヨークに到着した。グランドセントラル駅で、満州千山の奥で探し得た蔓の巻きついた手製のステッキをつき、ヘビ類の荷物を携えて駅に降り立ったとき、自分の姿は「(都会と)不似合いだな」と、自らそう思わざるをえなかった。

そして駅から一つの方向に盲目滅法に進んだ。どんな都会であろうと、一方向にだけ歩けば、必ず静かな場末に出るという確信があった。宿は見つかったものの、爬虫類を伴っていたことがわかり、何度となく宿泊を断られた。このままでは、留学生活ができなくなってしまう。

ニューヨーク自然史博物館

ある日、まったくやるせない思いで、マムシを処分するためにセントラルパークに行った。愛惜の念が湧くなかでヘビの瓶を開けると、ホルマリンの激しい臭気が眼と鼻にしみた。このまま放ったら、周囲の草花が枯れ、小虫の類が死ぬかもしれない。どうしてもマムシと別れる気にもなれない。しばらくベンチに腰をかけていた。

そのとき、ふと目に映ったのは、樹木の梢越しにそびえるニューヨーク自然史博物館だった。セントラルパークの西側に面し、1869年に設立されたこの自然史博物館は膨大なコレクションで知られていた。

「そうだ、マムシをここに納めることにしよう」

さっそく館長に面会を申し込むと、現れたのは60歳過ぎの白髪のルーカス博士だった。親しみと気品があり、西村には「老師」のようにも見えたという。

「日本からのお土産を拝見しましょう」

それから館内を案内され、ある部屋を見回すと、書籍も標本も飼育されているものもことごとくカエルづくめだった。そこになにか早口でいいながら館長の前にやってきた50過ぎの女性がいた。背丈のひょろ長い、ヘビをおもわせるような婦人で、あの『蛙』の著者、デケルソンであるまいか、と西村はふと思った。

「私がミス・デケルソンです。初めてお目にかかります」

西村は、すっかり感激し、

「……『蛙』の著者が、こんな蛇然とした長い身体の持ち主であろうとは、意外であった。……女性でありながら、有名な研究家であり、またこの館においても重要な位置を占めて、立派にやっていくことを思うと、日本の女性はまだまだだと思った」

と述懐している。

デケルソン女史も

「これはたいしたお土産です! この満州の爬虫類のために特にいいコーナーを設けましょう。まだこの博物館には、満州方面の材料がありません」

と、ことごとく満足した様子だった。西村が持参したスズガエルの標本を博物館に寄贈すると、「ボンビナ・オリエンタリスです」との鑑定が返ってきた。

ルーカス館長は

「今まで日本からいろいろな人が来訪されたが、君のように気のきいた土産を持ってきてくれた者はなかったよ。お若いのに、よい着眼です」

と手を差し出し、別れ際に

「如何なる時でも、私は君のよい友達ですよ!」

と温かい言葉を贈った。

このマムシを通しての出会いが幸運を招き、西村は同博物館で5年間、爬虫類調査やアメリカの植物分布調査・標本作成に従事することになる。

剃刀(メス)のアーテイスト

コロンビア大学の研究仲間と

コロンビア大学植物学専攻科に入学しているが、そもそもどうして満州から米国の大学に入学できたのだろうか。植物学の世界的な人的ネットワークを活用したのだろうか。南満州医学堂に在籍したままの「休職」扱いで、私費留学を試みたとみられる。だが、その入学をめぐる詳細な経緯について西村は何も語っていない。

それに加えて、大学生活を過ごしていくための語学力はどこで培ったのだろうか。未知の世界に対する彼の旺盛な好奇心、冒険心にはいつも驚かされるが、どんな状況下に置かれようとうまく対人関係を築き、見事に切り抜けている。そのような突破力ともいえる、自らに対する強烈な自信の持ち主のようである。学費や生活費は、自分で稼がなければならなかったが、その苦労については少しも触れていない。

大学では、植物の細胞を構造レベルから理解しようと毎日、顕微鏡をのぞく日々を続けた。その顕微鏡用のプレパラートを作成する技術について西村はひときわ長けていた。顕微鏡の観察は先ず、観察する植物の部分(葉、茎、根など)を選び、薄く切ることから始まる。できるだけ薄く、それも均一に保つことが求められる。切断時に、手を安定させ、一定の速度で切る練習を繰り返さなければならない。初心者には難しく、研究室を仕切る博士にとってもやはり難事だった。しかし、西村はわずか5分の間に30人が使用するに足るだけの薄片を整え、周囲の研究者たちを驚かせた。

「どうして、こんなに早く理想的な薄片をつくれるの?」

と博士に剃刀の使用法を聞かれて、西村は答えた。

「台所で料理しているおさんどんから学びました」

「……」

「おさんどんとは、日本でいういわゆる台所の下働きをする女性のこと。私の家のおさんどんは、御用聞きと話しながら、手元にも眼をつけないで、チョキチョキと大根を切るのですが、その一切れ一切れがほとんど差がないようにそろっている。一つ間違えば、指を切り落とす包丁で、手元を見ずに、ただ感覚だけにあのように裁断できるのは偉いことです。手が思うように働いてくれないことには何の役にも立たない。結局は、手先の感覚を鋭くしなくてなりません。私はあらゆる暇を利用して練習しました。……要するに、肉眼で見て切るという考えは古い、須らく心眼を以てこれを裁断すべきです。私は、おさんどんがやるように、手前から向こうに向かって剃刀を使うことを練習しました。大学で教えているような、向こうから手前にメスを引いて切るのとは、まったく逆になるわけです」

そう言って西村は実習してみせると、博士は

「君は剃刀の芸術家だ!」

と心からの敬意を示した。

それだけではない。顕微鏡を見ながら植物細胞を微細に描くスケッチも得意だった。特有の鋭い観察眼をもとに植物を正確に描き出す西村の技術は、植物学者、牧野富太郎が描いた学術標本に見られるものと同様にずば抜けていた。周りの女性研究員たちからはチョコレートを差し出しながら「私にも、あなたのスケッチをください」とよく頼まれたほど。植木鉢に箸を使って種を蒔けば、等間隔に芽をだすのに周りは感嘆し、することなすこと、西村の器用さに研究員の誰もが舌を巻いた。さらに多様な図案を作成しては懸賞金を獲得し、学費をまかなったという。

ある日、「アフリカ、コンゴ―河の探検動物採集」という見出しの新聞記事が目に留まった。過去7年間にわたるアフリカにおける動物採集の模様と、それに従事した米国少壮動物学者の苦心談が掲載されていた。採集物は、自然史博物館で整理、研究され、学界の一大記録となるというのである。

アフリカ探検という内容に胸をときめかせていたとき、自然史博物館長のルーカス博士とデケルソン女史から来館を求める連絡が入った。館内を訪ねると、ヘビ、カメ、ワニ、トカゲなど珍種が収集され、自然界の驚異を感じさせられる陳列品を前に、ルーカス博士が言った。

「どうです。この未曾有の採集品に対して、東洋を代表して、親愛なる君が学術的スケッチを担当するのですよ!」

「君の学術的スケッチで定評があることはコロンビア大学で知られています。中央アフリカの新種を世に報告することは、愉快なことではありませんか」

そして西村は、専門の植物学研究以外に毎週10時間をこの爬虫類調査のために割いた。1909年から1915年に及ぶ7年間の中央アフリカ、コンゴ―河の探検報告書の爬虫類項目に西村が描いた多くの学術標本が収められている。

それらの業績が認められて西村は1918(大正7)年2月、学術修士号を受け、学部助手になった。

ちなみにそのころのコロンビア大学には、新しい中国を国際舞台に引き出す役割で活躍する外交官顧維釣(こいきん 1888一1985)や、教育学者J・デューイのプラグマティズムを学んだ思想家胡適(こてき 1891ー1962)らがいた。学問だけでなく、社会運動や文化活動にも積極的に参加していた学生たちの若々しい息吹が、西村にとって強い刺激剤となったであろう。

摩天楼下の森羅万象

ニューヨークの摩天楼の片隅で暮らす西村は、周囲のすべてが新鮮に見えたようである。都会の中の、ほんのささやかな自然の営みも西村は見逃さなかった。「緑の注射」と題したこんな文章がある。

ニューヨークの街角で

「ニューヨークの都に住んで居た時、一枚の蔦の葉を襟に挟んで来た紳士があった。コンクリートの道を踏んで建築物の谷間に見上ぐる冊尺形の天を更に電線や瓦斯線が細かに区切り、キラキラ光る塵埃に中毒しきった都会生活者の私には其紳士の胸の一葉は『はっと』思わせた私をして『緑の注射』と叫ばしめた。」(西村著『水の湧くまで』)

都会の路面を流れる水について「自然の線」と題したこんなエッセイもある。(同)

「紐育では夜の劇が終わる頃になると、ホースを水道に連接して道路を洗う習慣があるが、其時水は磨いたような立派な道を悠々として流れて行くのである。其水の流れ筋の幾つかが競って流れるのは見て居るも実に面白い。

全く踊だ! 詩だ! 絵だ! 黒い大道に明るい水の線がくっきり浮いて静かに流れて行く。

水の有する性を自由に任せたる最高のデモストレーションである。然も水そのものの全自由性が劫初よりの地球に属する引力という大権威の前には敬意を失わなかった。」

西村はその感動を自在な文章で素直に記している。いささか長い引用となるが、その科学的な観察眼に基づく文章の魅力を味わってほしい。

「最も速かに最も安定に還らさんとして流れ下るのである。これに至っては言葉ではなく既に事実の動きである。此見事な動きの経路は線となって判然とレコードを残してゆく。私の胸を曾て撲った最もうるわしき線は此流れの跡であった。直線といえば二点をつないだ最短距離である。然し此世界一の大都会に十一時を期してあちこちの大路に流れ出す此の水脚の曲線は、幾何学的に定義する直線よりも此水と此地との間にあらゆる関係を直截に解決に進む一路であって、決して回り道でなく、いささかの悖逆もなく最も速かに最も安定に還るべき路を経て居るのである。恰度此線が描かるる頃を夜の観楽を終えて幾万という男女がなだれをうって帰路につく。恐らく舞踊家のミラーや声楽家のグルツクやホーマーや、バイオリンの名手クライスラーやハイエツや、扨(さて)はピアノの名人バウエルケランガーや、又時々は画家のブラシやホーマーあたりの一流処が、得々として此道を通ったことであろう。

然し果たして之等の名人達は其自動車の下を、又は足下を踊って通る水脚の描く線美の前に遜色がなかったであろうか?

私達は最も清い悦びを自然から教えられる。「大空は自然が其仕事のうちでも他より一層人を欣ばす為に力を尽くして居る部分である」とラスキン(ジョン・ラスキン、19世紀のイギリスの美術評論家)は論じて居る。勿論之はその通りであるが、私はそれより前に自然の多くの中に多くの人々に捨てられてある様なものの中から立派に完成した美を引き出して如何に巧妙であり、如何に恒久的なる原理に基づいて組織せられて居るかを説かねば気が済まないのだ。」

都会の片隅でも細部を正確に見れば、そこには美がある。いかにも西村らしい鋭い観察眼を示しており、このエッセイを次のような言葉で結んでいる。

「自然の示す線の中には一つとして無理を思わせるようなものはない。……一本の線にも斯くも丹念に深く自然の相をあらわして居るのだ。芸術を歩む物は大景に頭を垂れる前に、自然の描く小さな一線に驚かねばならない。」

カーネギーとの語らい

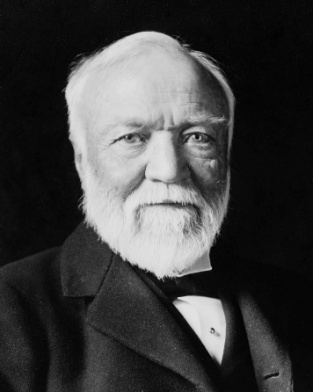

アンドリュー・カーネギー

日本の桜がニューヨークのブロンクス植物園やワシントンのポトマック河畔で咲きほころびるころ、西村は富豪、アンドリュー・カーネギー(1835ー1919)に招待されている。鉄鋼王と称されたカーネギーは慈善活動と芸術振興に力を注ぎ、郷里のペンシルベニア州ピッツバーグにはカーネギー自然史博物館を創設している。

宴の話題がたまたま日本の桜に及んだとき、西村はカーネギーに尋ねた。

「貴下は、花と実と何れを愛されますか?」

この富豪の「心裡には、物質観が如何に美的要素を保って居るかのメンタルテスト」のつもりだった。

「西村さん――花と実と何れを選ぶかという質問はちと無理でしょう。凡そ花ありてこそ実がなります……」

カーネギーのその答えを聞き、西村はすっかり感動した。

「当時欧州大戦の真最中であって、世の中はおしなべて物質万能――経済道は経済的なるべきがために美も排せよ、道義もひっこめ、宗教などあったものかはと云ったような理くつに当然さを持った世相に対する反感からも、私はこの富豪カーネギーが『花と実』を不離不別に考えていることに敬意を表せずには居られなかった。」(西村著『大地のはらわた』)

世界平和について楽観的な見通しを抱いていたというカーネギーは、第1次世界大戦勃発に衝撃を受けていた。反帝国主義と平和促進に向けてカーネギー基金を投じた努力は全て失敗したが、カーネギーの世界平和に向けた信念と考え方は後の国際連盟結成の基盤を築くのに役立ったという。西村も少なからず、このようなカーネギーとの出会いを通して激動していく世界の動きを肌身で感じ、太平洋をめぐる地球と人間の未来に目を開いていく。

文部省派遣留学生として欧州へ

コロンビア大学での研究生活も終わりに近づくころ、文部省から水産植物学及び浮遊生物学研究のため1年2カ月間、欧米各地に派遣されることとなった。

第1次大戦が終わったばかりの1919(大正8)年7月、北ドイツのプレン湖へ出かけ、淡水生物学研究所を訪問している。浮遊生物の実験について情報交換を行うためだ。プレン湖周辺は「ホルシュタイン・スイス」と呼ばれる地域に位置し、湖や森、丘陵地帯が織りなす美しい風景が広がっている。

アルプスを越えているときに、故郷の山に見慣れたヤマハハコグサを目撃した。そのとき、日本に残していた老母のことを思い、胸を痛めた。こんな感傷的な文章も残している。

「故国を後にして幾春秋、旅から旅を続けている私に、慈母へ対する真情が狂わしきまでに湧いて来た。全く塵界とかけ離れた、劫初からの氷雪が雪線以上に築く永遠の霊域である。然も尚、かぼそいハハコ草をはぐくんで捨てない大地の愛――雪よりも純な私の涙は草の根をうるほした。

アルプスの峰にも咲くや母子ぐさ

いたるくまなく懐しき世ぞ

大地は慈愛の揺籃である。」(『大地のはらわた』)

Ph.Dを修得した西村

欧米における暮らしは約5年に及び、その最後のころ、英国ロンドンで国際連盟事務局次長として活躍していた新渡戸稲造博士に出会うことになる。この連載第2回で語ったように、日露戦争後、欧米で「黄禍論」的な排日論が高まる中で、新渡戸博士は日米両国民に対して融和と相互理解を訴えていた。日本人の真摯さや誠実さを理解してもらうための活動をしていた新渡戸博士にとって、単独で渡米し、人知れず研究と苦労を重ねてきた西村の存在は印象深く、深い好意を抱いた。欧米の事情を肌身で知る西村に帰国後、日本の近代化や教育改革に貢献してもらおうと北海道帝国大学教授への道を開いた。

西村は20年6月には、Ph.D(ドクター・オブ・フィロソフィー)の最高の資格審査に合格していた。

プランクトンと人間

いよいよ米国を離れる日がきた。

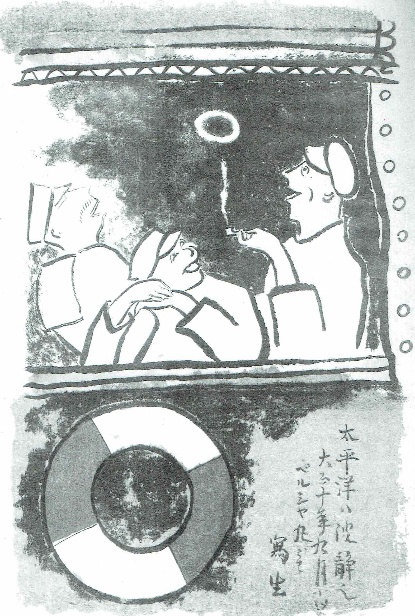

ニューヨークを去る日(右端)

1921(大正10)年9月。西村はサンフランシスコに到着すると、横浜行きの一番小さい汽船を選び、その1等切符を購入した。船はペルシャ丸、4820トン。当時の太平洋航路のなかで一番かわいらしい船だった。

船長室を訪ね、

「サンフランシスコから横浜まで網引きをやってみたい」

と頼み込んだ。

「さあ、どんな網か知りませんが、船のスピードにも関係を及ぼすから、係員と相談してから……」

という返事。事務長に4寸くらいの長さの口径1寸ほどの金属製の筒の先に絹の小さな袋をつないだものを差し出したところ、

「ああ、こんな子供の玩具みたいな網ですか。こんな網でスピードがどうのというのは、ペルシャ丸の威信にかかわるじゃありませんか」

と笑った。

ペルシャ丸の船上スケッチ(西村筆)

船尾につないだ筒付き網。30分ほど経過しては網を引き揚げ、絹の袋を裏返しにして顕微鏡で調べると、珍しい浮遊生物がどっさりいた。それらを小瓶に移してレッテルを貼り、採集月日と時間、天気模様から水温などを記入して保存した。太平洋のなかでは島に近づいた時と、陸を離れたところによって採集物の趣が異なり、貴重な標本がどんどん増えていった。

絹のハンカチを使った網は何度も壊れ、あれやこれやと試行錯誤してようやく適当な採集網を作ることができた。多彩な船客たちとの交流も深まり、中には採集物をのぞきに来て、

「波の一滴にも、こんな虫がたくさんいるんですなあ。やはり、かれらにもそれ相応の社会があるんでしょう……」

という客もいた。西村は、複雑多岐にわたる船客に接し、眺めているうちに、

「私は浮遊生物のやからが人間界に向上して来、甲板上のルンペンが浮遊生物の方に近寄って見え出したりして、顕微鏡下に活動している或る種のプランクトンが、いかにもこの船中の誰それに似て見えたりなどした。――結局我等人間も地上のプランクトンに過ぎないと思われた。」

という感慨に浸った。

見るものすべて、森羅万象、あらゆるものに感受性をフルに発揮し、鋭く観察を重ねながらの船旅。ペルシャ丸は太平洋横断の旅路を終え、9月18日、横浜港に到着。これらの太平洋上で採集した浮遊生物は、北海道大学への貴重な土産の一つになった。(続く)

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008~10年大阪市教育委員長。著書に『謀略の影法師-日中国交正常化の黒幕・小日向白朗の生涯』(宝島社)、『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

特集/2025年11月・秋

- 高市・延命自民党よりも野党に課題本誌代表編集委員・住沢 博紀

- 立憲民主党は自民・維新の高市新連立政権にどう立ち向かうのか立憲民主党代表代行・吉田 はるみ

- MAGA的ポピュリズムが蔓延する世界の行方神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- トランプのスロークーデター第2幕国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- ヨーロッパにおけるポピュリズムの進展を読む龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉

- 不公平感に揺れるドイツ社会在ベルリン・福澤 啓臣

- 見えない左、右への落石は山体崩壊の兆か大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達

- 今こそ、まっとうな日本の気候政策を創ろう京都大学名誉教授・松下 和夫

- 洗練された全体主義の行方労働運動アナリスト・早川 行雄

- 最低賃金発効日の繰下げは許さない!全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆