特集 ● 2025年11月・秋

最低賃金発効日の繰下げは許さない!

政府・資本は最賃引上げに抵抗し続けている

全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長 大野 隆

以下、最低賃金の変遷などの記述などは、『賃金とは何か』(濱口桂一郎 朝日新書 2024)及び厚生労働省ホームページによる。

戦時統制から始まった日本の最低賃金制度

現在の日本の最低賃金制度は、その淵源を探ると、太平洋戦争中の戦時統制にあるという。ただし、統制令以前の1935年に内務省社会局が業者間協定方式での中小企業の最低賃金規制を提起したが、議会には提出されなかったこともあった(濱口前掲書)。それが戦後の業者間協定による最低賃金につながったとの見方もある。

戦前の1939年第一次賃金統制令による最低賃金は、自由な労働移動の禁止に伴う賃金低下を防ぐべく定められた。総額制限や最高賃金を決めただけではなく、最低賃金保証も定めたというが、今から見ると、取り立てて褒められることでもないだろう。第二次賃金統制令は、業者間協定方式を実現し、1942年には警視庁が建具製造修理の7業種の同業組合を指定し、賃金協定加入命令を発した(同)。これが戦後の業者間協定方式の最低賃金制度につながっているということだ。

戦後1947年4月の労基法はその28条で「行政官庁は、必要であると認める場合においては、一定の事業又は職業に従事する労働者について最低賃金を定めることができる」と定めた。この段階では、産業別あるいは職業別の最低賃金制度が想定され、現在のような地域別(そして全国一律)は予定していなかったようだ。中央と地方に「賃金委員会」(のちに「賃金審議会」に改称)を設置すること、最低賃金の適用は障碍者、短時間労働者、試用期間中の者を除外してもいた(同)。この規定は具体性を欠いており、その他の労基法の条文ほど積極的に受け入れられなかったように見える。

厚労省の最低賃金制度の変遷は、次のように書いている。

昭和32(1957)年12月18日 中央最低賃金審議会「最低賃金制に関する答申」

最低賃金制は大きな意義を有しており、政府は、この際この制度の法制化に前進すべきである。最低賃金制の基本的あり方については、将来の問題としては全産業一律方式は望ましいものであるが、産業別、規模別等に経済力や賃金に著しい格差があるわが国経済の実情に即しては、業種、職種、地域別にそれぞれの実態に応じて最低賃金制を実施し、これを漸次拡大していくべきである。

法案の内容については、次の4決定方式で実施すべきである。すなわち、

(1)業者間協定を最低賃金として決定する方式

(2)業者間協定による最低賃金を拡張する方式

(3)労働協約の最低賃金に関する定めを拡張して、最低賃金として決定する方式

(4)前記の方式で最低賃金を決定することが困難又は不適当な場合に、最低賃金審議会の調査によって、国が最低賃金を決定する方式

上記答申以前の1954年に当時の中央賃金審議会が「最低賃金制に関する答申」を出し、一般産業の労働者を対象とするものと低賃金業種の労働者に設定するものとの二本立ての最低賃金制度を提起していた。57年答申を受けて、低賃金の4業種を選定していたが、直前に日経連が、中小企業では最低賃金の実施は困難であるとして反対を表明、通産省等も特別の業種に優遇措置を取ることに反対したため、この時点では実現に至らなかった。日経連の一貫した最低賃金に対する拒否姿勢が最初から見られたわけだ。一方その時期、左右社会党がそれぞれ全国一律方式の最低賃金法案を国会に提出していた。

社会党の法案以外に労働組合の声は少なかったようで、結局政府の側が主導して、上記答申が出されたのを踏まえ、その答申を「全面的に尊重」して1959(昭和34)年4月に最低賃金法が制定されることとなった。結果を見れば、「業者間協定方式」が編み出され、労働者の意向を反映せず、資本が「中小企業の支払能力」を言い募る、現在につながる関係がはっきり始まったと言える。このことは強調しなければならない。

最賃法「賃金の低廉な労働者」という規定

現在の最低賃金法の「目的」は、第1条で次のように定められている。

第1条(目的)この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1959年の制定時には、「事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、」という文言があったが、業種別あるいは産業別最低賃金が現実的に実現できないことが見えてきたことや、使用者側がともかく金額の低さにこだわったことなどから、2005年の研究会を受けてこの文言は削除されている(日本の最低賃金の意義を語るには重要な論点だと思われるが、ここで述べるゆとりがない。詳細な経過は、濱口前掲書を参照されたい)。

私がずっと気になっていたのは、そこにある「賃金の低廉な労働者について」という言葉である。厚労省の資料(2005年第6回最低賃金制度のあり方に関する研究会議事要旨 )によれば、次のように説明されている。

賃金が労働者の一般的賃金水準よりは相当低位にある労働者である。最低賃金は、このような労働者について賃金の最低額を保障することによって、その低廉な賃金を上昇せしめ、労働条件を改善するものでなければならない。したがって、一般賃金水準にある労働者を対象として高水準のものを最低賃金として決定することは、原則として本法の趣旨とするところではない。

この説明は、ILO条約第26号(1928年ILO採択、1971年日本批准)を意識していると思われるが、その第1条には「この条約を批准する国際労働機関の各加盟国は、労働協約その他の方法により賃金を有効に規制する制度が存在していない若干の産業又は産業の部分(特に家内労働の産業)であって賃金が例外的に低いものにおいて使用される労働者のため最低賃金率を決定することができる制度を創設し又は維持することを約束する」とある。その目的は「労働組合の組織がないか、又は、十分でなく、かつ、賃金が例外的に低い産業の分野における労働者が適当な賃金水準を維持しうるようにすることを目的として採択されたものである」と説明されている。

労働組合が最低賃金を決めることが前提にされていること、特に家内労働者などを想定していることが明らかだが、日本の最低賃金制度ではそのことを消し去り、労働者の運動や使用者に対する規制とは無関係に、特別に賃金の安い労働者がいることのみを想定しているように読める。このことが使用者側の普通の労働者に対する賃金保障の意識を薄くし、労働者の側では「最低賃金は例外的で低賃金労働者のもの」という感覚を持つことにつながったように思う。

本来、最低賃金は労働組合が資本・経営と団体交渉をし、賃金の最低水準を引き上げていきながら金額が決まるものだろう。ある意味、労使の妥協の産物として決まるのが自然と思われる。実際、ヨーロッパでは賃金交渉は労使自治によるとの考えが強く、北欧では最低賃金制度がないと言われるし、ドイツでも最低賃金制度ができたのは、最近の話である。しかし、日本ではそもそもそうした労働運動の蓄積がなく、戦後労働組合が大きく組織を伸ばした時も、通常の賃金交渉では最低賃金問題が包含されていなかったと言えるのかもしれない。

私自身の経験でも、1973年から所属している全国一般労働組合(当初は総評がオルグを全国に配置して作った組合)では、最低賃金は重要な闘争・要求項目であったが、一般の組合員の意識では「最低賃金はよほど賃金の低い特別の労働者が関係するもので、普通の組合員は関係がない」というのが一般的な傾向であった。まして、通常の企業内組合や大単産の組合では、より関心が低かったと思われる。少なくとも現在に比べても関心は高くなかったことは間違いないと思う。

この点について、兵頭淳史専修大学教授は、1952年の総評賃金綱領を評価し、具体的には鉄鋼業における臨時工闘争を強調されるが(「社会政策の形成と労働者集団の役割―戦後日本の労働組合による最低賃金制運動を中心に」日本労働研究雑誌No.747/October 2022)私の感覚では、普通の労働組合員の意識はそれに及んでいなかったようだ。兵頭さんが批判される「日本の労働組合は、正規雇用労働者からなる企業別組合であるために、その賃金とは連動しない非正規労働者の家計補助賃金を規制するにすぎない最賃には無関心だった」という見方が、現実だったように思われる。

最低賃金が非正規雇用労働者の問題に変容

そうした初期の最賃制度は、1968年に審議会方式になり、78年地域別・目安制度ができて、それが現在につながっている。2007年には生活保護との整合性に配慮することがきめられ、現在の仕組みが固まり、続いてきている。

一方労働戦線は連合結成で一層企業別組合化が進んだ。私は、全労協などの立場で厚労省や中央最低賃金審議会への要請行動などによく参加してきた。5年ほど前までは連合も時々そうした行動を組織していたが、芳野連合になってからは現場で連合の姿を見ることはほぼ皆無である。上述の「労働組合の無関心」は、現在の問題として、極めて重い。

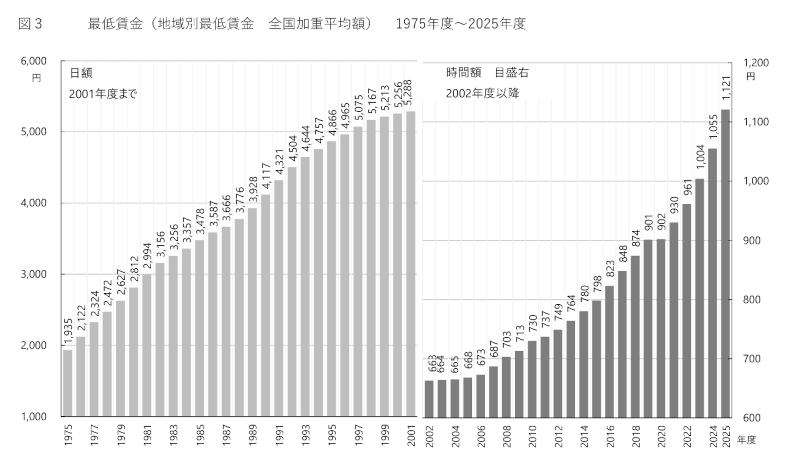

こうした中、2002年から最低賃金が時間給だけで示され、日額表示が消えた。2000年の中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会では、「昭和56年から約20年を経過して・・・パートタイム労働者の比率は平成11(1999)年には21.8%と倍増・・・賃金支払形態が時間給である者は増加・・・実際に最低賃金の影響を受ける労働者の就業実態を見ると、・・・時間給のパートタイム労働者が多くなっている」と説明されている。現在、私たちが非正規雇用労働者の賃金が上がらず、最低賃金に張り付いていることが問題だと指摘している事態が、すでにしっかり捉えられていたのである。しかし、その後の政府・資本の具体的な対処はほとんど行われないか、遅すぎた。

最低賃金は、初めは中卒労働者の初任給規制(正規労働者の最低を下支え)を想定していたものが、パートなどの急増で、正規労働者の初任給が最賃よりはるかに高くなったことで、最賃の役割が大きく変わったのである(この項、濱口前掲書)。

実際、1986年施行の派遣法から、その後派遣労働者の業種範囲が急拡大、日経連の「新時代の『日本的経営』」により、非正規労働者が急増し、状況を一変させた。資本は非正規雇用労働者の賃金を「物品費」として扱い、変動費にしたのである。その結果は低賃金労働者の急増であり、失われた30年=1997年以来の実質賃金の横ばい・低下は、最低賃金が現実の労働者の賃金を決める事態になっている。言い換えれば、最低賃金が「賃金の低廉な労働者」の問題ではなく、普通の労働者の低賃金問題になったのである。

そうした事態を招いたのは、上記日経連の「新時代の『日本的経営』」に加えて、2003年以降の政府の総合規制改革会議の動きであった。特に産業別最低賃金廃止を求め、使用者側も歴史的経過などを無視して、額が高くなった産別最賃を廃止しようと動いた。その結果、2007年には産別最低賃金が「特定最低賃金」の名で残ったものの、労働側の運動も弱く、特定最賃の存続は風前の灯のようである。使用者側も新自由主義に染まった学者や役人も、最低賃金制度には反対の態度が強い。

低い最低賃金と最賃近傍の労働者の多さ

以下、現在の最低賃金と低賃金労働者の関係について。同じような資料を用いて何度か本誌に書いているが、実態を説明するために、重ねて述べる。

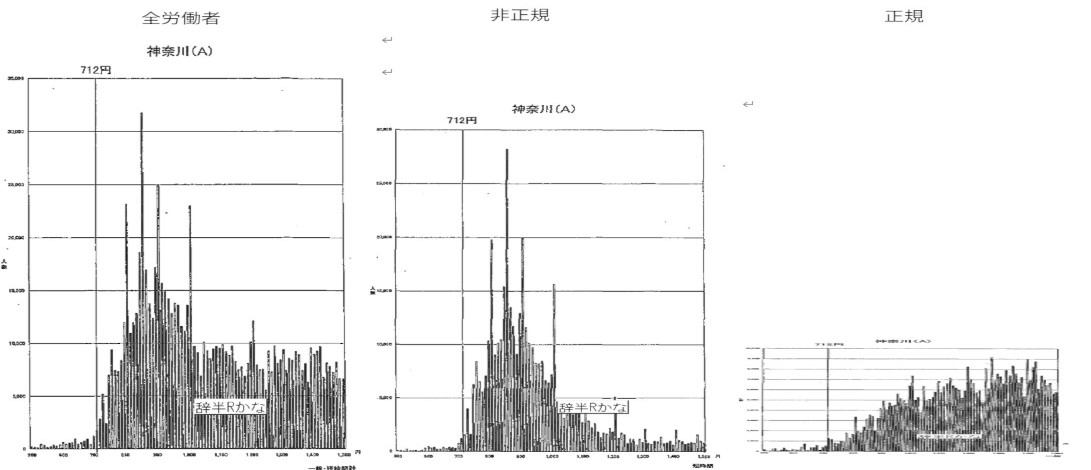

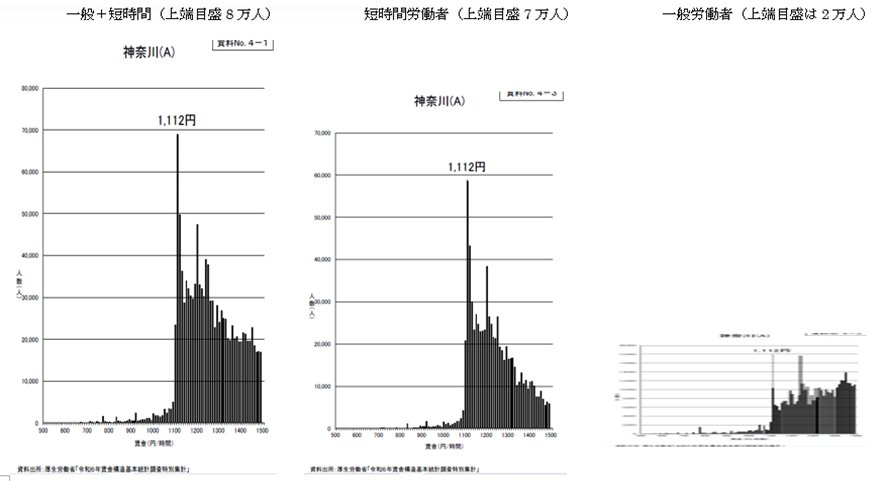

本誌では繰り返しになるが、上図上段は2006年の、下段は今年の、神奈川県に関する中央最低賃金審議会の賃金分布資料である。2006年はすでに述べたように、パートタイマーが増えたことが明確にされていた時期だが、それでも最近に比べると、低賃金労働者の分布中心は最低賃金から少しは離れている。

下段は、今年の神奈川県の10円刻みの時給額の労働者が何人いるかというデータだ。上端は8万人で、左から全労働者、短時間労働者(非正規)、一般労働者(正規)の数を示している。縦軸は3つとも同じスケール、1112円は2年前の最低賃金だ。低賃金問題は非正規雇用の問題が中心であることが分かるし、最低賃金に張りついた賃金で働く労働者が極端に多く、逆に言えば、最賃引上げがこれらの労働者の賃上げにストレートに繋がることも分かる。最低賃金のところに一番多くの労働者がいる。厚労省の統計によれば、今、非正規雇用労働者の賃金改定が一番多いのは10月だ。要するに、最賃が上がると使用者が引き上げざるを得ないのであり、非正規労働者の賃金は、最賃が決めている。

前述のとおり、最低賃金は「賃金の低廉な労働者」に憲法上の生存権を全うしてもらうために定められている。本来、普通の労働者の賃金は、それより上にあるのが当たり前だとの前提が、完全に崩れている。この30年、生産性が上がっても実質賃金は下がっており、労働者の取り分を大企業が内部留保として630兆円もため込んでいる。それを政府の労働力政策が後押ししてきた。最賃が上がったというより労働者の実質賃金が下がったことの問題だ。

何よりも、最低賃金問題の前提として、そのように最賃に張り付いた普通の労働者が多く、最賃近傍(時給で+100円までの範囲)には全労働者の3割がいるといわれる。この事態を改善し、例えば内部留保を吐き出させて、すべての労働者の賃上げを行うことは、重大な政府の責任であろう。さらに正規雇用労働者にも低賃金問題がある傾向も見える。すると、最賃改定で数百万人の賃金が上がることになる。貧乏人が圧倒的に多くなっているのに、最賃の低さが大きな問題にならないこと自体がおかしい。

最低賃金引上げの目安と全国の発効日繰下げ

今年の最低賃金の目安が、8月4日に63円(6%)と決まった。その後各地の審議会で上乗せが続き、増加額は全国平均で66円、金額は時給1121円になったと言われる。仮にこの時給で月平均170時間働いたとしても(通常休日を普通に休むとそれだけの時間は働けない)、年収は230万円に届かない。この物価高の社会で、家族がいれば普通に暮らせる金額ではない。

日本の世帯別所得分布では年収200万円以下の世帯が2割弱いるという。新たな最低賃金はこれらの世帯に影響があることは確かだろうが、その水準は相変わらず飢餓線上といってもよい。要するに最低賃金は低すぎる。最低賃金は重要な労働基準である。その水準がこの程度であるとき、なぜ国と経団連は労基法を解体しようとするのか。社会の実情を何も分かっていないとしか思えない。

しかも今年の最賃改訂は重大な問題を残した。河北新報などが「隣県意識-チキンレース」と報じたが、引上げ金額の大きさだけに関心が集まり、隣の県よりは低くしたくないという「競争」が生じたのだという。そして金額の見かけの大きさを実現するために、最賃発効日を遅らせるという「奇策」とも言うべき手法が全国に広がったのである。

昨年の発効日は、大幅に金額を引き上げた徳島県が11月1日だったの以外はすべての都道府県が10月中で、それも月前半に集中していた。ところが今年は、秋田県が来年3月31日、群馬県が3月1日、福島、徳島、大分、熊本4県が来年1月1日、山形が12月23日、その他12月1日が7県、11月が13県で、10月は20都道府県(1日は栃木のみ、それ以外の上旬は11都道県)に留まった。様変わりである。

秋田に関して言えば、80円の引上げだが実施が半年遅れるので、年間で見れば半額の40円の引上げに過ぎず、中賃の目安をも大きく下回る。群馬も45.5円だ。大幅引上げは見かけ倒しだった。

北海道大学の安部由起子教授の試算で、発効日の影響を考慮すると、目安を下回るのは25府県、その地域で働く労働者数は全国の47%だという。厚生労働省は最賃の引上げ率を全国加重平均6.3%としているが、試算を考慮すると5.8%に留まる。

安部教授作成の実質最賃額の一覧表を、多少表記を変えたのが右の表である。中賃の目安額との差をマイナスを含めて小さいものから順番に並べたもので、秋田は目安より23.67円余り低く、実質的に全国で唯一1000円に届かない。その他、群馬も、昨年大幅に上げた徳島も目安より大幅に低い。

このように、実質的に引上げを大きく抑制するこのことが、大問題であることは明らかだ。厚労省には「発効日も目安と同じように小委員会を作って議論すべきだ」との考えもあるという。冗談ではない。引上げは遅くとも10月1日とし、それ以上に、物価スライドなどの引上げの指標を明記して、社会の実情に合うようにすべきで、最低賃金が社会的にまともな金額になるように、制度も変えなくてはならない。

この発効日遷延手法の背景には、中央最低賃金審議会が公益委員見解として「地域別最低賃金の発効日は各地方最低賃金審議会の公労使の委員間で議論して決定できるとされていることを踏まえ、引上げ額とともに発効日についても十分に議論を行うよう要望する」と表明し、発効日を遅らせることを公然と容認したことがある。こうした政府の姿勢も、厳しく批判すべきだ。

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会中央執行委員長。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から東京統一管理職ユニオン執行委員長。本誌編集委員。

特集/2025年11月・秋

- 高市・延命自民党よりも野党に課題本誌代表編集委員・住沢 博紀

- 立憲民主党は自民・維新の高市新連立政権にどう立ち向かうのか立憲民主党代表代行・吉田 はるみ

- MAGA的ポピュリズムが蔓延する世界の行方神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- トランプのスロークーデター第2幕国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- ヨーロッパにおけるポピュリズムの進展を読む龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉

- 不公平感に揺れるドイツ社会在ベルリン・福澤 啓臣

- 見えない左、右への落石は山体崩壊の兆か大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達

- 今こそ、まっとうな日本の気候政策を創ろう京都大学名誉教授・松下 和夫

- 洗練された全体主義の行方労働運動アナリスト・早川 行雄

- 最低賃金発効日の繰下げは許さない!全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆