特集 ● 混迷の世界をどう視る

昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代

連載・第3回――華やかな都市文明へのまなざし

ジャーナリスト 池田 知隆

西村真琴、手塚治虫、そして昭和天皇裕仁をとりあげてこの連載を始めたが、この3人に共通するのは「生物」に深い関心を抱いていたことだ。手塚治虫は昆虫から医学、漫画の世界へと壮大な世界観、宇宙観を繰り広げていく。波乱に満ちた生涯を送った昭和天皇にもヒドロ虫類の研究など生物学者としての顔があった。マリモの研究から日本初のロボット「学天則」の誕生、後に保育事業にも深くかかわっていく西村真琴もまた、生命への限りない探究心の持ち主だった。自然を愛するナチュラリスト、西村真琴の、あまり知られていない人生の旅路をたどっていく。

ジャーナリズムに科学を

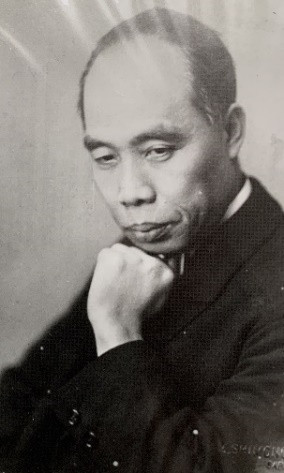

西村真琴

自然を愛し、マリモの研究していた西村真琴に社会への扉を大きく開いたのは、大阪毎日新聞社社長、本山彦一(1853~1932)だった。西村の最初の著書『水の湧くまで』(1927(昭和2)年8月、大阪毎日新聞社刊)にこんな「序」を寄せている。

「世上文筆の人に、科学的知識の豊富を望み難きをいうものあれど、科学者にして、文藻豊かに、専門の文人を凌駕するの霊筆あるは、往々見るところである。科学が現象世界の玄を剖き、幽を穿ち、神秘の帳を何程か人間界に開くの鍵となるだけに科学者の文学的作品には、詩味溢れ、宗教的情熱さえこもり、尋常文筆者流の企て及ばざるものが少なくない。本書の著者西村真琴君の如きもまたその一人である」(一部現代表記に修正)

これからのジャーナリズムの世界に確かな科学的精神と豊かな詩的感性が欠かせない。昭和史開幕前夜にあたる1926(大正15、昭和元)年に大阪毎日新聞社、東京日日新聞社が募集した懸賞論文『五十年後の太平洋』で、選外佳作に選ばれた西村論文を一読して、本山はそう直観した。そのときの感動をこう述べている。

「……選外ではあったが、流麗な文字を以て、未来の大予言を、詩の如くに現した点において、他に類を求め易からざるものであった。いわんやその立論の基礎が、君の専門たる科学的検討にありしをや、特にその各章の前文をなせる数行は、あるいは無韻の詩であり、鋭利なる警句であった。君の知識の泉と情熱の火は、章に篇に漲り溢るるとともに、一行二行の短文にも稲妻の如く閃いていた。『寸鉄』の文字は正に君の短文のために、用意されていたともいえよう、時間と空間とを最も自由に結びつけた人間の推理力を科学のレンズを通じて、詩のスクリーンに映写してものは、実に君の『五十年後の太平洋』であった。」

当時、西村は北海道帝国大学水産専門部教授であり、マリモの研究で東京大学から理学博士の学位も得ていた。それだけではない。絵画や版画、彫刻など多趣味で、研究の傍らその才能を発揮していた。北大関係者からなる詩学協会を指導し、演劇にも造詣が深かった。

本山は、「君は無味乾燥なる学究ではない」「君において、真理の闡明(せんめい)は、……将に人生そのものの新しい玩味であり、生命の抑え難い跳躍である」と西村に熱く語り、すぐにエッセイを書き、出版するように勧めた。西村もその期待に応え、世に出したのが『水の湧くまで』だ。論文集『五十年後の太平洋』の出版からわずか半年後のことだった。

本山彦一

本山彦一といえば、営利が卑しめられていた当時の新聞界でいち早く「新聞は商品なり」という「新聞商品論」を唱えた。新聞の独立を担うための経営基盤の重要性を説き、新聞史に名を残している。それだけではない。この「序」の文章を読めば、新聞経営者としての見識の確かさ、時代を見つめる眼差しの深さに感動させられる。改めてその経歴をみると、こうある。

肥後国熊本藩士の長男として生まれる。藩校・時習館で漢籍を修め、慶應義塾大学予科を卒業。1978(明治11)年、兵庫県属になり、神戸師範学校長から藤田組支配人となる。時事新報記者、明治生命、山陽鉄道、大阪製糖、南海鉄道等の取締役を歴任。関西経済界に推され大阪毎日新聞社長となり、東京日日新聞を合併し毎日新聞の祖を作った。貴族院勅選議員。号は松蔭。

1921(大正10)年には臨時国語調査会委員として持論の漢字制限を提議し、その先見性が高く評価されている。翌年には『エコノミスト』、『サンデー毎日』、『英文毎日』、『点字毎日』を発行したほか、富民協会の設立など社会文化事業にも大きく貢献し、知識人の交流、学術支援や学術調査団派遣などを行っている。

私の元勤務先で大きな功績を遺した先人とはいえ、在職中にそんなに深い関心をもたなかった。だが、西村真琴を新聞業界に引き込んだことに、人の資質を見極める本山の「目利き」としての力量に敬服せざるをえない。

「いのちの泉」を掘る

阿寒湖のマリモ

『水の湧くまで』には、満州、アメリカ、南の島々で見聞した多彩な出来事がわかりやすく盛り込まれている。馬賊が動き回る満州の大地で植物採集を続けた「蝸牛(かたつむり)の旅日記」、中国の高山に秘かに咲く草花に寄せる熱い思い、とりわけ1923(大正12)年の初夏、北海道で迎えることになった摂政宮(後の昭和天皇)に見せるために、阿寒湖でのマリモ採集を綴った「緑の王国」の章は味わい深い。マリモをめぐる生命の不思議な現象や動植物の多彩な生態を詳細に観察し、そこから国家の在り方まで論じている。「いのちの泉」のために大地を掘る一人の労働者として自らをこう語っている。

「私は、毎日ツルハシやシャベルをとって一心に大地を掘る一個の労働者であります。謙虚な自我を裸にし、汗を流して、堅い土や礫と悪戦し、しばしば歯の浮くような軋音をこらえながらも、岩石と苦闘する事を断念し得ない土堀りであります。……土の色澤や形状をしらべつつ、瞬間々々に最高の望みを囑(しょく)して、ずんずんと掘り下げます。最後――それは定まっている決勝点――私が道具を打ち捨てて跪(ひざま)づき、感謝の唇を近寄せるそこには、有限の命の渇(かわき)をいやし得べき永遠の生命泉が滾々(こんこん)として湧き出でているでありましょう」

すると、本山もこう答えている。

「君は大地を掘る労働者を以て自ら任じ永遠の命の泉を掘りあつるまで、汗を流し歯を食いしばって苦闘することを誓った。君の労作は、かくして君の宗教であり、労作のもたらすところは正に人生の詩編である。本書収むるところ約七十篇、長短一ならずといえども、君の全精神は一貫して之を窺(うかが)うことができる。もしそれ宇宙の玄機を数個の文字に壓縮し、人間の大事を隻句片言の間に写し出す短文の妙に至っては、一読実に三嘆を禁ぜざるものがある」

「君の文章は、的確なる科学の知識を玲瓏玉の如き文字を以て行る独特の手法によりて一段の光彩を放つ、科学の知識が、かくも文芸的に表現さらるるの道ありとすれば、文筆を好むもの、往々にして科学に迂(う)なるの現状において、本書の如きは我国民のために、啓蒙的文献の一たりというべきである。しかし余輩は、この一事は別にしても、科学者の見たる宇宙と人生とが、しかく美しく我等の前に描き出されたるその事だけを以てしても、広く世上に本書を奨めんとするものである」

大新聞社の社長にここまで惚れこまれたら、西村も心を動かざるをえなかった。かくして北海道帝国大学の教授から新聞記者への転身を決意した。文中の「心のメモ」という欄でその心境を語っている。

「恩給の話には耳を蓋(おお)わねばならない。官吏を弱い者にするのは第一に恩給制度であると思う。我等は須らく今日の仕事に活きて行くべきである。」

「人生は流れに浮かぶ船である。私は四十年の人生を流れてきたが、なおこの後も流れて行くものである。……久遠より永劫にかけて流れ行く尊き流れに心眼を啓け。……行く所まで行かんかな」

そして西村真琴は1927(昭和2)年12月15日、大阪毎日新聞社に入社した。人事記録には「特別取り扱い社員として採用、学芸部顧問兼論説課に勤務、契約期間は満5年。月給300円」とある。当時の大学初任給の約6倍相当で、賞与(年額1200円以上)を加えるとサラリーマンの平均年収の7倍という破格の厚遇だった。

100年前の「大大阪記念博覧会」

「大阪・関西万博」が開かれる2025年は、「大大阪」からちょうど100年にあたる。

1925(大正14)4月1日、大阪市は西成郡・東成郡の町村を編入し面積181平方㌔㍍、人口211万人に達し、東京市(199万人)を上回る日本一の大都市になった。人口・面積・工業出荷額において国内第1位。商業・紡績・鉄鋼などあらゆる産業が栄え、「煙の都」「東洋のマンチェスター」と称された。文化・芸術・産業の中心として近代建築が花を咲かせ、モボ・モガが街を闊歩した。

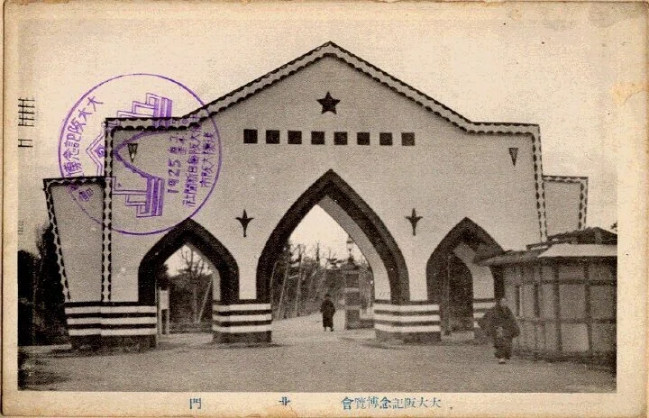

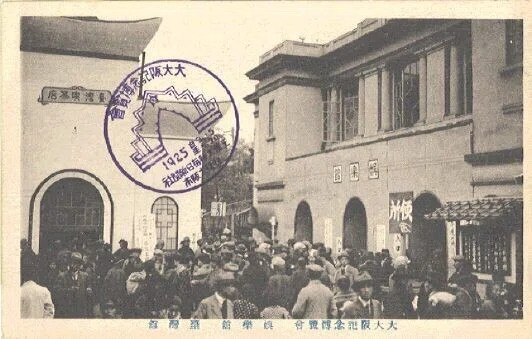

本山は、この「大大阪」と重ねて「大阪毎日新聞1万5000号」を記念する「大大阪記念博覧会」を同年3月15日から4月30日まで開いた。天王寺公園を第1会場、大阪城の1部を第2会場とし、市内の主要な百貨店が協賛した。3月22日には日本初のラジオ放送も始まり、会期中に約190万人の来場者が訪れ、大いににぎわった。

天王寺会場では、既存の勧業館を本館、大阪市民博物館を参考館、天王寺公会堂を娯楽館とし、機械館、廉売館、パノラマ館、大陸館、台湾館、朝鮮館などの植民地パビリオンが建ち並んだ。本館では「水の大阪」「文化の大阪」「工業の大阪」「商業の大阪」「交通の大阪」「劇と音楽の大阪」などのテーマで展示。参考館には赤松鱗作の大油絵「大大阪俯瞰図」が掲げられた。

大大阪記念博覧会の門、多くの人でにぎわう会場(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

大阪城会場には、天守台跡に「豊公(豊臣秀吉)館」を建て、大阪夏冬の陣や豊公遺臣の資料などを展示。この豊公館の人気ぶりを見た後藤新平が天守閣の再建を口にし、当時の大阪市長の関一が昭和天皇即位の大礼の記念事業として提案、1931(昭和6)年11月に天守閣が竣工した。

本山は、それまでの「博覧会は赤字」という概念を覆し、総予算47万円に対し14万5千円もの黒字を計上。剰余金はそっくり大阪市、大阪府、第4師団、財団法人大毎慈善団へ寄付した。

その華やかで活気にあふれた黄金時代。そのあと、いったいどんな未来がやってくるのか。急速に進む産業化と都市化のなかで、日本人はどのような未来構想力を持ち得ているのだろうか。そんな危機意識を抱いた本山は新聞社の力を最大限に発揮して博覧会を開催し、世に問いかけた。懸賞論文『50年後の太平洋』に、当時の家3軒分にあたる6000円もの一等賞金と欧米視察を掲げ、世を驚かせたのもその一環だった。

そして都市文明の未来を見つめるジャーナリストとして本山が待ち望んでいたのが西村真琴だった。それも「工学者」ではなく、「生物学者」。それは卓見といえるのではないか。それまで寺田寅彦(物理学者)のように流麗、的確な文筆を通して社会を啓蒙する科学者はいたが、新聞社に所属する科学ジャーナリストは西村真琴が第1号といえる。

その西村が最初に取り組んだのが日本初となる人造人間の創作だった。彼自身、そのことを予感したのか『水の湧くまで』の中でこう書いていた。

「如何に待遇がよくても機械にはなりたくない。また機械的に使用さるることは最も悪い待遇であるが、資本主義の現代は人間機を給金という油で平滑に回転せしむる。いまに人造人間ができるという」

世界中で急速に関心が高まっていた人造人間。第1次大戦では、機関銃、毒ガス、戦車、飛行機など先端科学を導入した兵器が使われ、膨大な戦死者を出した。その戦士にかわるものとしても構想されていた。未来社会でどのような人造人間が望ましいのか。本山は1928年秋の昭和天皇「御大典」に向けた大礼記念京都大博覧会に出品するために日本初の人造人間の製作に膨大な資金を投入し、西村はその期待に応えていく。

「大大阪」から100年、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げた大阪・関西万博が開かれる。そこでどんな遺産があり、万博後につくられるIR(統合型リゾート)、カジノによってどのような未来が拓かれるのだろうか。

「メトロポリス」と「こころ」

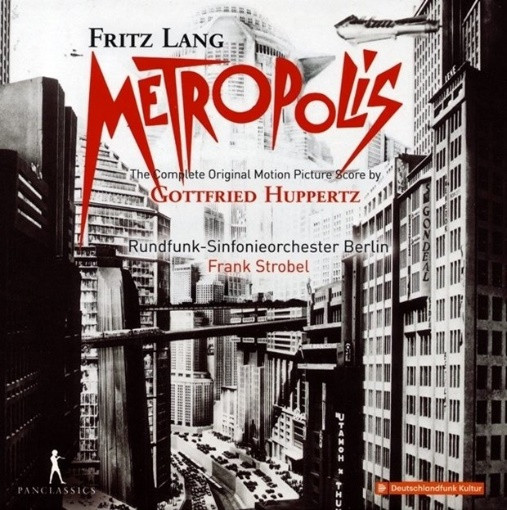

映画『メトロポリス』

そのころ、ドイツでは100年後の未来都市を描いた映画『メトロポリス(Metropolis)』(フリッツ・ラング監督、1926年製作、1927年に公開)が作られている。2026年の未来社会を想定してこの映画は、前年に製作された『戦艦ポチョムキン』と並び、あまりにも有名なモノクロサイレントの傑作だ。「SF映画の原点にして頂点」ともいわれ、映画作品としては初めてユネスコの「世界の記憶」に登録され、現代のAI(人工知能)社会を考えるうえでも示唆深い。オリジナルは3時間を超えるが、フィルムは散逸し、いまでは簡略編集版(150分)を見ることができる。簡単にあらすじを紹介しておこう。

ゴシック調の摩天楼がそびえ立つ未来都市「メトロポリス」(後のリドリー・スコット監督のSF映画『ブレードランナー』(1982年)の未来都市がこの影響をモロに受けているのがよくわかる)。

そこでは、高度な文明によって平和と繁栄がもたらされているが、その実態は摩天楼の上層階に住む限られた知識指導者階級と、地下で過酷な労働に耐える労働者階級に二極分化した徹底的な階級社会だった。(YOSHIWARA(吉原)という歓楽街も登場するのにびっくり)

マリア(女優ブリギッテ・ヘルム)

ある日、支配的権力者の息子、フレーダーは地下に降り、労働者たちの悲惨な生活を目の当たりにする。そこで労働者たちの指導者であるマリアと出会う。

「脳(知識指導者階級)と手(労働者階級)の調停者は、心でなくてはならない」

階級社会の矛盾をそのように説くマリアは、フレーダーこそがまさに調停者になると思い、フレーダーもまた美しいマリアに心を奪われる。

この動きを知った支配権力者のフレーダーの父は、マリアに似せたアンドロイドを作らせる。「アンドロイド・マリア」は階級闘争を過激に扇動し、やがて暴徒となった労働者は地上の工場へ押し寄せ、メトロポリスの心臓部を破壊する。

大洪水のシーン

しかし、その地下にはまだ労働者の子供たちが大勢残されていた。扇動されていたことに気付いた労働者たちは、扇動したマリアを糾弾し、火あぶりにする。炎の中でそれが「アンドロイド・マリア」であることがわかる。

一方、本物のマリアと地下で再会したフレーダーは、残されていた子供たちを水没寸前で地上へと避難させる。そしてすべてが終わった後、調停者として父と労働者たちとの仲介を図るのだった。「手と頭脳は互いにおもいやりを持つことで理解し合えるのだ」というメッセージで映画が締めくくられる。

手塚治虫『メトロポリス』(手塚治虫全集の表紙から)

高度な文明は、人々を幸せにするはずが、逆に人々を不幸にするというテクノロジーの光と影。「資本主義」と「共産主義」の対立という当時の社会情勢(ワイマール共和政)を背景に、資本家(頭脳)と労働者(手)は心で理解しなければならない、という寓話は単純すぎるといえなくもない。そのテーマは「未来社会における人類の和解」であったが、10年後にはチャップリンが『モダン・タイムス』(1936年公開)を製作する。資本主義社会や機械文明のなかで労働者の個人の尊厳が失われ、機械の一部分のようになっている世の中をチャップリンは「笑い」で表現する。

戦後の手塚治虫の漫画『メトロポリス』(1949年)は、フリッツ・ラング監督とは逆に、「人類とロボットの非和解」という悲劇をテーマにする。『ロスト・ワールド』(1948年)、『来るべき世界』(1951年)とともに「初期SF3部作」で手塚は、都市文明の果てに人類が科学の力に逆襲される姿を描いていく。

しかしながら、この100年前の映画『メトロポリス』の映像の美しさはいまもなお見る者を圧倒し、階級社会、テクノロジー、人間の愛というテーマは、時代を超えて共感させられる。

「アンドロイド・マリア」と「学天則」

アンドロイド・マリア

この映画『メトロポリス』は、「学天則」製作の翌1929年に日本で公開されるが、映画公開前に雑誌などで話題になっていた。海外のロボット情報に詳しかった西村の脳裏に、人造人間の製作にあたってその映画から何らのインスピレーションを受けていたのではないだろうか。

「アンドロイド・マリア」のデザインは今見ても美しい。それは従来の箱型ロボットのイメージを一新し、ナチスが理想とする「肉体美」の象徴といえそうだ。(後の映画『スター・ウォーズ』に出てくる「Cー3PO(ロボット)」に瓜二つだ)。

映画の中で「アンドロイド・マリア」は資本家階級を享楽の世界に誘い、労働者に対しては資本家への怒りを扇動し、暴動へと導く。やがて炎に焼かれる哀れな機械的存在だ。それに比べ、西村真琴の人造人間「学天則」は「天(自然)に即して学ぶ」という。その顔は、特定の人種に偏らず全世界の民族のよいところを合わせもつように作られている。

学天則

その「学天則」の台座には、鳥やカエル、ヘビなどの動物、植物が刻まれ、自然を愛した西村の生命観、宇宙観を反映している。穏やかな「学天則」と、斬新なデザインの「アンドロイド・マリア」との間には、同時代のロボットとはいえ、天地の差がある。西欧文明のロボット観とは異なり、「学天則」には生物学者が見た世界観、文明観に満ちている。

時代は流れ、華やかな都市文明は深刻な不況に陥ると、日本もドイツもそれぞれ別の顔をもつファシズム(全体主義)になだれ込んでいく。

「花、鳥になりたい」

本山彦一がどうして西村真琴に魅かれたのか、『水の湧くまで』を読み直してみると、得心がいく。まるで自然の生き物たちの声が聞こえてくるほど、鳥や動物の習性に細心の注意を向け、五感をフルに使って観察している。アイヌの人々の知恵や暮らしにも愛情を注ぎ、縦横無尽に考察を極めている。

ふと、アメリカの詩人、ヘンリー・デイヴィッド・ソローの『ウォールデン 森の生活』(1854年刊)を思い出す。湖のほとりに小さな家を建てて自給自足の生活を送り自然観察を通して「いかに生きるべきか」を思索した哲学の書だ。「野生的なものの中に、世界は保存されている」といった名言・警句を数多く残し、いまもなお世界中の読者に読み継がれ、日本でも19人が翻訳しているという。さらに『森の思想が人類を救う』という哲学者、梅原猛の本が手元にある。21世紀の人類最大の危機として、核戦争、環境破壊、精神崩壊の三つの危機をあげ、「森の思想」が人類を救う、と説いていたが、「森の生活」から現代文明を見つめ直す視点は今も有効だろう。

ソローと同じように自然を愛した西村真琴はその後、科学エッセイを意欲的に執筆する。『大地のはらわた』(刀江書院、1930年)、『科学随想』(中央公論社、1933年)、『科学綺談』(時潮社、1936年)を相次いで出版した。世界各地で旅を重ねながら独自の思索をつむぎ、科学的に観察した自然現象を比喩的、詩的に表現し、ジャーナリストとして親しみやすく語りかけている。自ら「凡人」と称し、『凡人経』(1935年)なる本も出している。戦前に出版されたこれらの著書は、すっかり忘れ去られているが、もっと日本人に読まれていいと思う。

「宇宙我」

『水の湧くまで』にこんなメモ書きもあった。

「感謝することのできる心境は感謝さるる時の自分以上に尊いと思う。自我を一切なげだして讃美の三昧に入ることは、花が日光に向かって開いたり、鳥が青空に唄う姿と同様に自然界の存在中の美の粋でなくてなんであろう。

私はこの一生の感謝を以て人間の花と鳥とになりたいとの思望が、たまらないほど胸にこみあげる。」

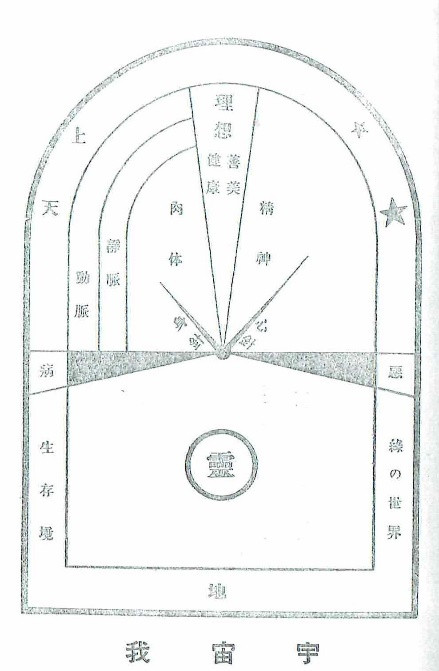

自然を見つめ宇宙の声に耳を傾けることは、自我から解放されること、花をみつめること。そのことを「宇宙我」と題する図をかかげ、自らの生命観、宇宙観を示している。

ナチュラリスト、西村真琴の心境になかなか近づくことはできないが、100年前にこのようなことを考えていたジャーナリストがいたことを胸に刻んでおきたい。AI(人工知能)が広がり、周りはスマートフォンをのぞきこむ人々ばかりで、自然を楽しむこと、深呼吸することをいつしか忘れがちだ。「生命とは何か」と問い続け、科学的精神と詩的感性に満ちた西村真琴が、時代をどう向き合ったのか、その人生の軌跡を追ってみたい。(続く)

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008~10年大阪市教育委員長。著書に『謀略の影法師-日中国交正常化の黒幕・小日向白朗の生涯』(宝島社)、『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

特集/混迷の世界をどう視る

- 政党政治のグローバルな危機の時代法政大教授・山口 二郎×中央大教授・中北 浩爾

- 日本は知識経済化ーイノベーティブ福祉国家へ慶応大学名誉教授・金子 勝

- トランプ2.0、パワーアップの秘密を暴く神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 立憲民主党は政権運営の準備を急げジャーナリスト・尾中 香尚里

- どこへ行くか 2025年のヨーロッパ龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉

- ショルツ政権の崩壊とポピュリズム下の総選挙在ベルリン・福澤 啓臣

- 追加発信韓国の「12・3戒厳」は、違憲で違法の内乱聖公会大学研究教授・李昤京

- 創造的知性の復権労働運動アナリスト・早川 行雄

- 時代の転換を読む(上)――少数与党自公政権に売り込み競う維新と国民民主大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達

- 労働基準法体系の解体を許すな!全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆

- 『現代の理論』とアリスセンター近畿大学経営学部教授・吉田 忠彦

- 追加発信時代の転換を読む(上)――少数与党自公政権に売り込み競う維新と国民民主大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達