特集 ● 混迷の世界をどう視る

労働基準法体系の解体を許すな!

「労使自治」の名の下の団結権解体・労働基本権剥奪を阻止する

全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長 大野 隆

1.労働基準関係法制研究会報告書が1月8日に出された

2.団結権を無視し、「最低基準」を破壊しようとする報告だ

3.雇用共同アクションの批判意見

4.厚労省の「国による一律規制外し」は経団連の「労使自治」と同じ

5.労基法は労働者の人権の最低基準保障、最賃などそのレベルが低すぎる

6.新自由主義が社会に浸透した結果か?

1.労働基準関係法制研究会報告書が1月8日に出された

労基法体系解体への動きは急ピッチだ。2024年年1月23日に厚労省で労働基準関係法制研究会(以下、「労基研」)が始まった。24年末までにすでに16回の研究会が行われ、今年1月8日に「報告書」が出された。膨大で複雑な問題に対する議論としては、あまりにも拙速だった。何よりも問題なのは、労働現場や労働者の現状についてはほとんど議論がされていないことだ。

荒木尚志東大大学院教授が座長、水町勇一郎早大教授と山川隆一明大教授が加わっている。この3人が中心になってまとめたことは間違いない。他の7人のメンバー中6人が女性であり、実際に労働組合を強化する必要などが発言されていたが、それは無視されたようだ。労働基準法の存在意義を台無しにするような報告となった。

この後「労働者」概念の問題など、先送りになりそうな項目はあるが、労働時間規制を外す後述の「デロゲーション」は、言葉を変えて実現が目指されている。

この報告書に基づき、2025年には具体的に労基法改訂が労政審で議論される(すでに第1回目の会合が1月21日に行われた)。さらに2026年には国会で改悪法案審議が行われる情勢だ。

この研究会で「デロゲーション」という言葉が注目された。意味の分からない言葉を持ち出すこと自体が労働者を念頭に置いていないことを示すと思われる。それはともかく、デロゲーションとは「適用除外」の意味だが、要するに労基法の適用を外す仕組みを考えようということだ。経団連は明快にそれを主張しており(後述)、経団連の言う「労使自治を軸とした労働法制」とは、国が基準を決めるのではなく、会社の中で労使が話し合って最低基準を決めましょうということなのだ。

経団連に呼応するかのように、「報告書」の「労使コミュニケーション」は、「過半数代表」問題が中心で、とても詳しいのである。つまり、経団連としても「労働基準は会社が決める」とは言えないので、現行労基法の枠組み(現行の就業規則や36協定、裁量労働制実施の手続きなどで決められている仕組み)を使い、労働者の同意も得た形をとりたいのである。要するに、御用組合や「社員会」のようなものまでも当事者とすることによって、本来労働組合の役割として定められたことを行おうとしているわけだ。労基研も同様の発想をしている面があり、その理由として言われるのが「労働組合の組織率が低い」である。

この点は重要で、全労協と全労連などでつくる雇用共同アクションも「労働組合を正しく発展させる措置をとれ」と言っている。労働組合をつくればすぐにこれをつぶしにかかる資本を野放しにする行政であってはならず、そのことをしっかり確認させる必要もある。

この「報告書」を見て、「デロゲーション」に直接触れていないからよかったという意見も聞かれたが、ことはそう単純ではない。労働者代表の仕組みが詳しく法律で定められれば、労働組合を排除して社内合意を作ることが法定されるので、いつでも社内でのデロゲーションが実現するからである。この労働者代表規定は、いつでも社内で自由に最低基準の引下げを定めることができるようになるという重大な意味をもっている。

その他、家事使用人への労基法適用除外を外すとか、現行法で可能な48日連続勤務を禁止するなど、労働者にとっても歓迎すべき方向もある。が、他方では36協定や就業規則の届出単位を、現在の「事業場」から「本社一括」にすることが提起されそうで、このことは職場の労働組合活動を弱体化させ、少数組合の活動を抑圧するという意味でも大きな問題である。

さらに実際には労基法の適用を受けるべき労働者であると考えられる「フリーランス」(ウーバーイーツの配達員やアマゾンの配送員がその典型)を保護することなどはほとんど無視され、触れられていない。

2.団結権を無視し、「最低基準」を破壊しようとする報告だ

前述のとおり、最終報告書では、直接に「デロゲーション」に触れていないが、実際に労働者代表の仕組みが詳しく定められれば、労働組合を排除して社内合意を作ることが法定されるから、いつでも社内でのデロゲーションが実現する。この労働者代表規定は、社内で自由に「最低基準」を定める(引下げる)ことができるようになるという重大な意味をもっている。実際、報告書の「労使コミュニケーション」部分は「過半数代表」問題が中心で、とても詳しい。

そして、次のように「調整・代替」という表現を使って、労働基準の規制緩和(すなわちデロゲーション)の意義を繰り返し説いている(この「調整・代替」は報告書に15回も繰り返し出てくる)。次はその一例で、労基法の規制緩和の歴史を評価していることが分かる。

個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて法所定要件の下で法定基準を調整・代替することを可能とするために、1987年の労働基準法の改正以降、様々な制度が取り入れられてきた。

個別の実情に合わせるとは、つまり一律規制をやめて最低基準を外して、それ以下の労働条件を認めるということ。労基法を「亡き者」にするということで、国の定める最低基準をなくすわけだ。「調整・代替」はその意図を明言する。

かつこの際注意すべきは、36協定に見られるように、現行労基法では最低基準を外す時は労働組合を前提に、団結した労働者(集団)と協定する制度になっていることである。報告書はこの原則と団結権を破壊しようとするものだ。この点は労働組合からもあまり強調されないが、労基法は最初から労働者の立場の弱さを前提にして、労使対等になるには労働者は団結するのが当然だと、つまり労働組合があって初めて労使は対等になるのだとしているわけで、それを認めないことは労基法の根本にかかわることになる。現在闘われている全日建関西生コン支部弾圧事件は、裁判所を含めて権力がその根本を破壊することを狙っていると言えるだろう。

以上のように、今回の報告書は、労働条件の最低基準としての労基法のあり方を根本的に否定し、資本の思いのままの低労働条件を作り出す道筋を示すものである。何としても労基法解体は阻止しなければならない。

むしろ逆に現行労基法は労働者の立場から見て極めて不十分である。一例をあげれば、労働時間規制の目的は「健康確保」に限定してはならず、世界の労働運動史は、家族との生活、余暇・自由時間、つまりワークライフバランスの視点の重要性を教えている。労基法ではその方向での改正こそが必要であろう。その他、労働時間規制の関係に限っても、法定労働時間の短縮、夜勤規制、変形労働時間制の制限、みなし労働時間制の見直し、テレワークの規制など、多くの改正すべき点がある。

3.雇用共同アクションの批判意見

なお、報告書に対する批判の総論は、次の通りだ(雇用共同アクションの厚労省に対する申入れの総論部分を、長いが引用する)。

厚生労働省は1月8日、「労働基準関係法制研究会報告書」(以下、報告書)をまとめ公表した。雇用共同アクションは、労働基準関係法制研究会(以下、研究会)の発足以降、労働者保護法制の拡充を期待して研究会の検討を注視し、2024年7月と10月には職場の実態と労働者の要求を知らせるために2つの意見書を提出して議論に貢献しようと試みてきた。

しかし残念ながら、報告書は労働組合の要求の大半を無視した内容でまとめられた。4週4休制の見直しや週44時間特例措置の撤廃、年次有給休暇の賃金算定の改善など、部分的な改正事項はみられるが、長時間労働の根絶、労働基準を逸脱する例外規定の削減、働き続けられる労働条件・職場改善に資する規制強化に対する具体的な内容はほとんどなく、副業・兼業における通算労働時間の割増賃金の廃止などの改悪も提言している。

そうした個別の論点以上に問題なのは、労働基準を逸脱するデロゲーションを「法定基準の調整・代替の仕組み」と言い換えて美化し、それを重視することが、今後の法制度検討において重要と指摘していることである。具体的には、労働基準の原則はシンプルにしてデロゲーションの要件(例えば対象業務や手続き等)を細かく法令で定めることは止め、「法定基準の調整・代替」(逸脱)はすべて企業内の労使に任せるべき、という認めがたい方向性を示唆している。

つまり、報告書の狙いは、労働基準法(以下、労基法)の存在意義であり、重要な機能である「最低労働基準を労使に守らせる」ことを形骸化し、「法定基準を下回る働かせ方・働き方について労使の合意を優先する」原則に置き換えること、即ち、労基法を「契約自由の原則」に従わせようとする企てにほかならない。これを直ちに実現するための法制度の全面見直しには、今回は踏み込んでいないが、デロゲーションのポイントとなる過半数代表制の形式的整備をはかりつつ、それを「労使コミュニケーション」という表現に置き換えることで「合意」要件をなくす準備をしたり、事業場単位規制を法の解釈によって企業・本社単位規制へと転換すること等が仕掛けられている。まさに、日本経団連の求める「労使自治を軸とした労働法制」の実現に向けた地ならしを、この報告書は行おうとしているのではないか。

また、報告書は、研究会の議論のうち、汲み上げるべき重要な論点をいくつも無視していることも指摘しておきたい。例えば、最低基準としての法定労働時間規制について、考慮すべきなのは「健康確保」にとどまらず、家庭責任を持って働く男女の「ワークライフバランス」であるとして、8時間労働制の短縮を求める意見が複数の構成員からあがっていた。過労死水準の残業規制を放置し、今なお、はびこる長時間労働を黙認していては、とうてい「仕事と家事・育児・介護の両立」を男女が共に実現することは不可能であり、女性の負担を重くする。こうした事態を憂慮し、改善の意見をあげた研究会構成員は複数いたが、報告書には記載がない。こうした姿勢では、女性の家事育児に係る時間は男性の5.5倍の状況は変わらず、日本におけるジェンダー平等の実現はさらに困難となり、結果として日本の少子化は一層進むことになる。

昨年10月17日に国連女性差別撤廃委員会の日本報告審議の後、出された総括所見では、ジェンダー・ステレオタイプの項目で「家族及び社会における女性と男性の役割と責任に関する家父長制的態度および差別的ステレオタイプを撤廃するために、社会のあらゆるレベルにおける女性、男性、少女及び少年を対象とする、積極的かつ持続的な措置を伴う包括的戦略を採用し、十分な資源を配分し、実施のモニターと評価をすること」パラ26(a)と勧告している。

日本の女性管理職の少なさ、男女賃金格差の大きさ、非正規労働者の68%を女性が占める実態、女性への家庭責任の偏重等を踏まえた労働基準の改善こそ、日本は求められていることを肝に銘じ、ジェンダー平等の実現に舵を切るべきである。

総じていえば、この報告書は労基法の解体が目的であり、憲法27条および労働基準法第1条(労働条件の原則)「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」に整合した内容になっていない。

ついては、報告書の前段の総論部分は労働者保護法制の観点から全面的な書き直しを求めるとともに、労働政策審議会では労働法制の規制強化の法改正として、報告書の至らない点を厳しくチェックし、審議を行うよう要請する。

4.厚労省の「国による一律規制外し」は経団連の「労使自治」と同じ

厚生労働省が2023年3月20日に設置した「新しい時代の働き方に関する研究会」は、その後7カ月間急ピッチで会合を重ね、同年10月半ばに報告書を公表した。

その研究会メンバーの中で唯一の労働法学者であり、その後労基研でも中心的役割を果たした水町勇一郎教授(安倍働き方改革の旗振役)は、23年5月に提出したレジュメ「労働基準法制の改革の視点」で「国家による上からの一律の規制(使用者〔事業主〕が事業場単位で所轄労働基準監督署に届出等を行い行政による一律の監督を受けるという規制手法)に代わる(またはそれと並ぶ)新たな規制手法を考える」と明言している。カッコなどの修飾を外してストレートに読むと「国家による上からの一律の規制に代わる新たな規制手法を考える」となる。どう見ても、最低労働基準を国が法律で定めて規制することをやめるという意味になるのは明らかだ。既に政府には労基法を解体する意志があったということだろう。

そして、日本経団連も同様に、最低労働基準を一つの会社内で決めることを目指し、昨年1月16日、上記労基研に先立って、「労使自治を軸とした労働法制に関する提言」を発表した。次のように言っている。

労働組合の組織率が低下していることもあり、自社にとっての望ましい職場環境のあり方を個別企業の労使が話し合い決定するという、日本企業の強みともいえる労使自治を発揮できる場面が縮小している。このため、労使自治を軸とした、今後求められる労働法制の方向性等を経団連として以下のとおり示す。

過半数労働組合がない企業を対象として、「労使協創協議制(選択制)の創設」等を謳う。「実質的に労使協議の機能を果たしている社員や社員親睦会等を相手とした労使コミュニケーションについても、その意義や重要性を共有すべき」とも。新しい時代の働き方に関する研究会の報告書と、同じ組み立てで、同じ内容のことを、よりわかりやすく述べていた。

これを見ると、労基研の報告の意味がはっきりしてくる。前述のように報告書では労働者代表の選定を、「労使コミュニケーション」の中心課題として詳細に語っているが、社内で労働者代表を如何に選定するかを法律(労基法)でしっかり決めれば、最低基準以下の労働条件をその代表との間で決めることによって、それが法律的裏付けを持つということになるわけだ。各会社の社内で労基法の基準を勝手に引き下げることが可能になり、かつそれが法律で定められた手続きを踏んでいると認められることになる。労基法の内容が各会社で決められるという、およそ信じがたいことが法律で定められることにつながるだろう。とんでもないことが起こりそうである。

しかも、労基研座長の荒木教授は、23年12月経団連で「今後の労働法制のあり方」を講演しており、経団連と同じようなことを言っていた。「公益」も経団連と意見一致のようだ。

こうしてみると、労基法体系の解体策動が既に始まっており、その点について、卑近な表現をすれば、政府(「有識者」とか「公益」の名を冠してはいるが)と資本が仲良く手をつないで進んでいることがはっきりしているということだ。問題の根深さ、労働者に対する攻撃の程度は、たいへんに大きいというべきだろう。

5.労基法は労働者の人権の最低基準保障、最賃などそのレベルが低すぎる

そもそも現行の日本の「労働基準」はどうなのか。私たちから見て変えるべき「基準」はどこにあるのか。一例として、最低賃金問題と同一労働同一賃金問題に触れたい。

まず、最低賃金。実際にはそれでは暮らせないレベルのものになっている。人権保障からほど遠い。一人賃金では暮らせない低賃金労働者(時給で最賃から+100円の低賃金で働く労働者)が極めて多く、全労働者の3分の1を占めるという。最低賃金額で求人広告を出しながら「毎年昇給あり」という事業者までいる。

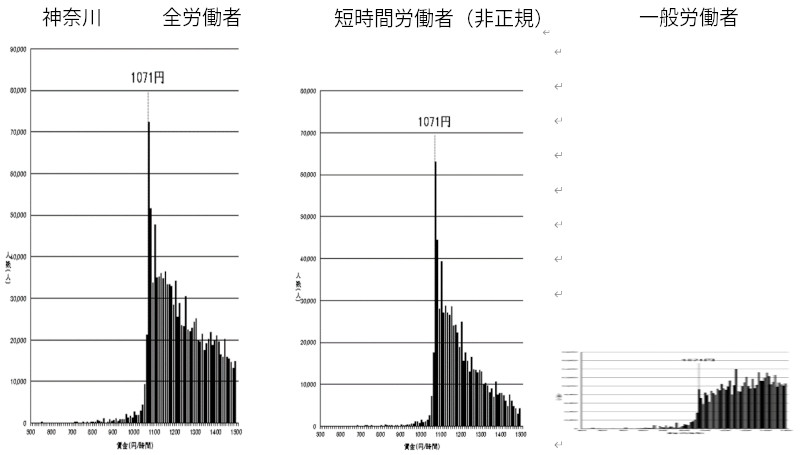

最低賃金の現状を見よう。次図は2024年の中央最低賃金審議会目安小委員会に厚労省が出した神奈川県の10円刻みの時給額の労働者が何人いるかというデータだ。上端は9万人で、左から全労働者、短時間労働者(非正規)、一般労働者(正規)の数を示している。縦軸は3つとも同じスケール、1071円は2年前の最低賃金だ。低賃金問題は非正規の問題が中心であることが分かるし、最低賃金に張りついた賃金で働く労働者が極端に多く、逆に言えば、最賃引上げがこれらの労働者の賃上げにストレートに繋がることも分かる。

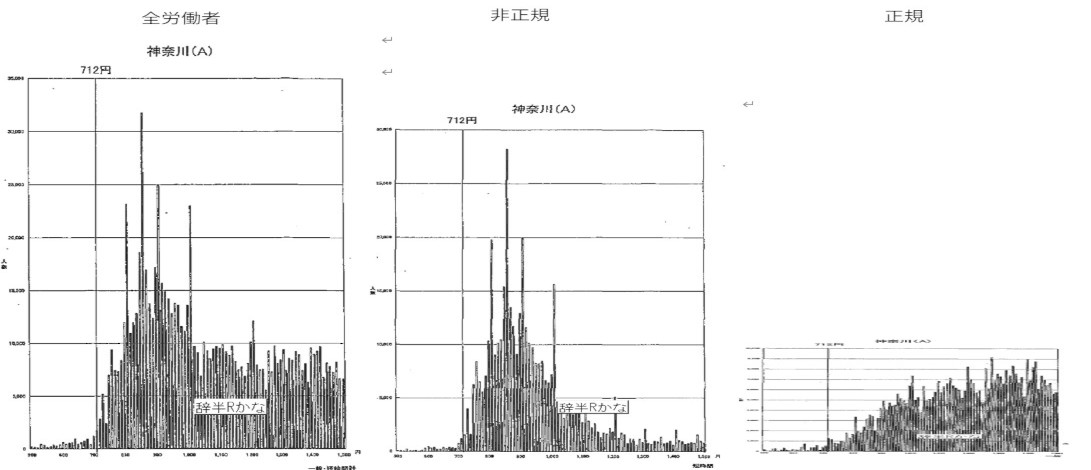

次の図は、上記と同じ分布を示す2006年の神奈川のものだ。上端は3万5千人で、左から全労働者、非正規、正規の数を示す。この図の最賃は712円だが、労働者数のピークはそれより右で850円から900円だ。上記の図と比べるとこの15年あまりの間、労働者の総数は大きく変化していないようだが、低賃金労働者が大きく増加したことが分かる。最賃が追いついてきたというより、賃金がずっと上がらなかったことがよく分かる。現在のピークを200円右に動かせば、15年前の形になり、すなわち1500円はすぐにも実現すべきだということになる。さらに右の一般労働者を比較すると、最低賃金に張りつく部分の人数が増えていることも顕著に見える。

同一労働同一賃金はどうか。全国一般全国協議会の宮城合同労組が闘うキステム裁判の不当判決を見れば、それに関しても人権保障がなされていないことは明らかだ(同じ仕事をしていても、社員はボーナス5カ月以上に対し、非正規はゼロを裁判所が認めた)。「契約社員は事務担当正社員よりも業務範囲が少なく、責任も軽い」、「契約社員は配転がなく、正社員は過去に配転がなくとも将来可能性がある」、「契約社員も正社員になれば賃金格差を解消できる」等、実情を無視して、最高裁判決と同じ文言を使った不当判決だ。これではパート有期法8、9条は絵に描いた餅だ。(なお、この裁判はこの今年1月29日に勝利和解で解決した。)

原告のTさんは、安倍働き方改革の報道を見て、間違いなく自分も正社員並みの待遇を得られると考え、それを求めたが、日本の人権保障水準は、その思いとはほど遠いものだったということになる。裁判所は最低でも「均衡待遇」まで考慮すべきだろう。

裁判所を問題にするとき、現在の最高裁は労働者に対して「悪意」を抱いているのではないかと思わせられるほどにひどいものだ。高裁が低水準でも一定に認めた賃金や退職金の均衡待遇はゼロにするし(大阪医科薬科大事件やメトロコマース事件)、正規社員の条件を下げて非正規雇用労働者の賃金に合わせることも認めている(山口済生会事件)。

いずれにせよ、最低賃金も同一労働同一賃金も、日本の労働基準は生きることを許さないレベルに留まっており、それを社内労使でさらに引き下げようという仕組みが、法律で定められようとしていることになる。政府・資本の動きは、私たちの目指す方向と真逆を向いている。

6.新自由主義が社会に浸透した結果か?

本稿の見出しを「労働基準法体系の解体を許すな」とした。現在進められていることが、単なる労働基準法の改訂ではなく、社会立法としての労働者保護法制全般が解体されようとしていると考えるからである。

そもそも労働法は、近代市民法の中で明らかに(資本に対して)弱い立場の労働者の命と権利を守るものとして、歴史的に作られてきた。労働法に限らず、社会法と言われる法体系が、「契約自由」を修正し、「社会的弱者」を守る役割をそれなりに果たしている。一般に、次のように言われている。

労働法は、契約自由の原則を修正して国家が直接に労働契約の内容に関与し、労働条件の最低基準を定めて労働者の保護を図る。日本では労働基準法がその典型である。(例えば、労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、じん肺法、労災保険法、均等法、育休法、職安法など)

社会法(しゃかいほう)は、私的所有権の絶対性や契約自由の原則などを基本理念とする近代市民法と対比する法体系であり、市民法がもたらす社会的な問題を修正・解決する意味合いを持つ。(労働法以外では、国民年金法、介護保険法、高齢者医療確保法、生活保護法、児童手当法など)

しかし、今政府・資本が進めようとしていることは、こうした体系を破壊し、「契約自由」の世界を実現しようとしていることだと思われる。1980年代の中曽根内閣の頃から、既に40年近く続いている日本の新自由主義社会は、そこまで進んできたということであろう。

こうした新自由主義の浸透した社会を如何に変えていくか、問題の大本にはその課題がある。例えば、「勝ち組」「負け組」と言われ、相手を「論破する」ことが大事だと言われ、個人個人がバラバラで常に競争しなくてはならないのが、普通になっている。現在の50代までの人たちは、こうした社会の空気ばかりを吸って生きてきている。それを考えると、「仲間」とか「団結」を言う労働組合が不人気で、世代交代できないということの背景も見えてくるのだが・・・。

ともかく、そうした時代だからこそ、労基法体系の解体が進められつつあるのだろうし、私たちはそれを阻止すべきなのだ。

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会中央執行委員長。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から執行委員長。本誌編集委員。

特集/混迷の世界をどう視る

- 政党政治のグローバルな危機の時代法政大教授・山口 二郎×中央大教授・中北 浩爾

- 日本は知識経済化ーイノベーティブ福祉国家へ慶応大学名誉教授・金子 勝

- トランプ2.0、パワーアップの秘密を暴く神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 立憲民主党は政権運営の準備を急げジャーナリスト・尾中 香尚里

- どこへ行くか 2025年のヨーロッパ龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉

- ショルツ政権の崩壊とポピュリズム下の総選挙在ベルリン・福澤 啓臣

- 追加発信韓国の「12・3戒厳」は、違憲で違法の内乱聖公会大学研究教授・李昤京

- 創造的知性の復権労働運動アナリスト・早川 行雄

- 時代の転換を読む(上)――少数与党自公政権に売り込み競う維新と国民民主大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達

- 労働基準法体系の解体を許すな!全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆

- 『現代の理論』とアリスセンター近畿大学経営学部教授・吉田 忠彦

- 追加発信時代の転換を読む(上)――少数与党自公政権に売り込み競う維新と国民民主大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達