コラム/歴史断章

経済学は役に立ってきたのか

市民セクター政策機構理事 宮崎 徹

危機にある日本経済と財政

昨年末に日本銀行は過去の金融政策を評価する「金融政策の多角的レビュー」を公表した。関心の的は、いうまでもなく約11年に及んだ「異次元」の金融緩和である。

これがアベノミクスの第1の矢であった。すなわち、デフレの脱却をめざし、2%のインフレ目標が達成できるまで無期限の量的緩和を行うというものである。しかし、実際には目標年次を先送りしながら、貨幣の垂れ流しを続けざるを得ず、最後まで成就をみることはなかった。量的緩和は現実には大量発行される国債を日銀が引き受けることであるから、その保有比率は急上昇していった。これは戦後にタブーとなったいわゆる日銀ファイナンス(日銀による国債買取り)に他ならない。

その結果、日本政府の総債務残高は約1200兆円に積み上がり、GDPの2.5倍となった。歴史的にみて、あるいは国際比較で類を見ない額である。多くの国が財政赤字に苦しんではいるが、アメリカでGDP 比1.2倍、財政規律が緩いといわれるイタリアでも1.3倍である。その一方で失われた30年といわれるように経済実態は長く停滞している。

国債残高の累増を放置すれば、国債への信認は失われ、いずれは財政破綻、一国経済の破綻に至る。国債の価格が暴落すれば、すなわちそれは金利の暴騰であり、経済が回らなくなる。破綻した国民経済の通貨価値は崩壊し、ハイパーインフレ(天文学的物価上昇)となる。第1次大戦後のドイツ、第2次大戦直後の日本、近過去ではジンバブエやアルゼンチンなど途上国の事例が想起される。

こうした歴史に照らして、日本の財政事情は極めて危うくみえる。それは財政にとどまるものではない。それゆえ、政府の国債管理と日銀の通貨価値を保持する政策は日本経済にとっての生命線である。これなくして経済の持続可能性は担保されない。にもかかわらず、この国では大勢として危機感は薄い。正常化バイアス(なんとか今のまま続くだろう)、危機の諸相への想像力の不足、誤った俗論、世論誘導、バラマキへのポピュリズム、そうしたもろもろの要因の複合作用であろう。

ここでちょっと横道に入る。先ごろ、知り合いの経済学者から面白い読み物があると教えられた。相場英雄という人の『EXITイグジット』(小学館文庫2023年)という小説だ。本の帯には「まもなく国家の財政は破綻します」とある。内容は量的緩和政策をめぐる政府と日銀、日銀内部のせめぎあいである。そして、超低金利のなかで苦しむ銀行、特に地銀の苦し紛れの商法、中小企業の苦難などが、「あの銀行か、この会社か」と想像してしまうリアルな描き方である。財政と経済の破綻が一歩手前まで来ている怖さがいろいろな事件を通して描かれる。登場人物も実在の人が思い浮かぶ筆致だ。イグジットとは、政府・日銀の出口はどこに、出口なしの状況に追い込まれているのではということである。

この本の解説を書いている朝日新聞の原真人編集委員は、「もしかすると新聞の経済記事よりよほど経済のリアルに肉薄しているかもしれない」といっている。もちろんエンターテイメント小説なのであるが、小説ゆえにかえって真実をつかんでいるともいえる。読者は抽象的にしかつかめない経済の危機を具体的な事柄に即してイメージできるだろう。ついでながら、原記者は一貫してアベノミクス批判の論陣を張ってきたつわものである。

話を戻すと、日銀では黒田総裁の後を植田和男氏が襲い、冒頭で触れた「多角的レビュー」でこれまでの政策の総括を行うことになった。長きにわたった異常な政策を正常化することが新総裁の使命だろう。実際、就任以来、「金利のある世界」への復帰を試みているが、相当、あるいは過度に慎重な歩みである。異次元緩和への評価も、副作用を認めつつも差し引きではプラスだったと腰だめのものとなっている。

それはともかく、このような異常な政策が長きにわたって実施されてきたのはなぜだろうか。政治的な勢力争いや経済界などの利害関係をいったん脇におけば、政策の前提となる現状分析の間違いによるものであろう。いろいろバットを振り回すが、球筋の把握がずれているから空振りばかりであるというところか。現状分析の中核である経済理論の罪は重い。

周知のように選挙という競争場裡で政治的な支持を獲得するためには経済成長が何より推進されがちである。しかし、客観的な条件を無視してやみくもに成長をめざせば、矛盾が拡大していく。成長の度合いや質は慎重に選択されねばならない。アベノミクスは、デフレの克服をめざしたのであるが、リフレ派といわれるブレーンたちの処方箋は人びとの「インフレ期待(予想)」を刺激することであった。雑駁にいえば、インフレ的マインドが広がれば、人びとは早めに消費活動を行うようになる。そうした動きが集積すれば、デフレからインフレ基調に転換し、景気は回復していくという考え方である。そのために年率2%の物価上昇が目標とされたのだが、これはいつまでも達成されず、先に見たように日銀による大量の貨幣供給が続けられた。

加えて、生産性の向上が成長には必須だという常套句が声高に叫ばれ、労働市場をはじめとした規制緩和やIT投資への巨額な補助金がつぎ込まれた。その弊害の一例は、デフレ、つまり景気が悪く、労働力需要が不足している時に能率の良い機械設備の導入に血道をあげても、失業の増加や雇用条件の悪化を招くだけだということだ。

小野理論に学ぶ

ちぐはぐな政策が取られるのは、日本経済の現状や課題を経済学が正確にとらえていないからだ。精彩を欠く経済論壇にあって、この大きな問題に持続的に取り組んで、説得的な分析を提起しているのは、筆者の管見の限り、小野善康大阪大学特任教授だけである。

ここで詳しく紹介はできないが、本稿の議論に直接かかわるポイントをいくつか挙げておきたい。まず日本経済の発展段階を踏まえることが前提となる。明らかに「成長経済」から「成熟経済」に移行しているという段階規定が、いわれてみれば簡単なようで、実はコロンブスの卵的な指摘である。高度成長時代のような成長経済段階では、モノは作ればすぐに飛ぶように売れる。テレビのような三種の神器、自動車といった新三種の神器が人びとの欲望に合致したからである。ところが、たくさんの品々やサービスがいちおう行き渡った成熟段階になると、人々の購買・消費欲望は満たされ、限界を見るに至る。途中にはウォークマンなどヒット商品もあったが、ブームとしては規模が小さかった。さらにパソコンやスマホなどIT関連商品が生活必需品になったが、すでに経済規模が巨大であるため、かつての成長段階での大型商品とはインパクトが違うのだろう。

大事なのは、成熟段階に至ると、人々のモノ・サービスへの欲望は限界に逢着するということだ。それでは欲望の対象はどう変化するのか。それがモノから資産への切り替えである(消費選好から資産選好へ)。しかし、人間のあくなき欲望は絶えず対象を求める。そこで欲しいモノがなくなれば、資産=富そのものを求めるようになる。株や土地への欲望の集中がバブル経済をもたらす。実体と高騰する資産価格の乖離がある限界点を超えると、バブルははじける。この繰り返しは何度も見てきた。土地や株の価格が崩落すれば、資産のなかの資産である貨幣へと欲望は向かうしかない。

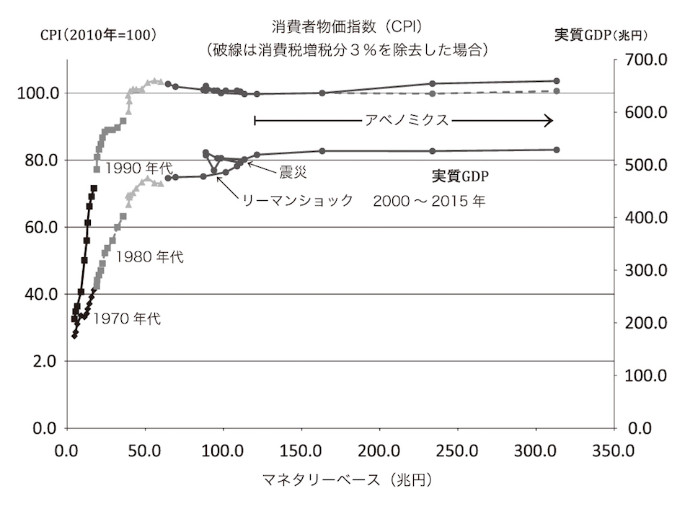

こういう成熟段階にある経済において、それがスランプの時、景気浮揚をめざして政府がいくらお金をばらまいても(さまざまな補助金や減税など)、そのお金が消費に使われることはない。貯金が増えていくだけで、実物経済に影響はない。挙句の果てに日本人の金融資産は2000兆円を超えている。そして、ことほど左様な仕儀を明瞭に示しているのが、貨幣供給量、物価、GDPの時系列的な関係をプロットしたグラフ(右図)である(小野善康氏作成)。成長段階である1970年代から90年代までは貨幣供給量の増加に対応して物価もGDPも上昇しているが、成熟段階の2000年代に入ると、貨幣量はどんどん増えているのに物価もGDP も全くの横ばいである。これが異次元の大規模緩和政策の無残な結果である。

ここで念のため多少とも教科書風に敷衍しておこう。人びとの経済行動は消費の効用と資産保有の効用の和が最適になることをめざす。成熟経済では資産選好が消費選好より大きくなり、消費活動は鈍る。商品は売れず、失業も発生するから、経済は停滞し、継続的な物価下落、すなわちデフレーションを引き起こす。繰り返すが、小野理論では、成熟経済で強まったこの資産選好への着眼がポイントだ。通常の景気循環ではデフレになれば、貨幣の購買力が相対的に増大し、いずれその一部は消費に回される。そうすると、回復、増大する消費に生産力を対応させねばならず、新規雇用も生まれ、経済活動水準はしだいに回復していく。需要と供給のミスマッチはこうしたプロセスを通じて克服され、より高い水準での経済活動が達成されるはずである。これが市場経済の自動調整機能(均衡回復プロセス)といわれるものだ。

しかし、資産選好が支配的となる成熟経済では自動調整機能は働かない。増加した資産の購買力は消費に回らず、資産が積み上げられるだけとなる。生産能力はフル稼働することなく、雇用環境も改善されず、賃金と物価は低位安定的となる。つまり、デフレーションが続く。不況は短期的なものではなく、長期的なものとなる。この時代に真に必要とされたのは小野理論のような本格的な長期不況論であったのである。

めざすべき方向はどこに

それでは成熟経済にあってはどのような経済が展望され、そのための経済政策はどのようなものか。環境や資源問題の喫緊の制約から、従来通りの物的成長を追い求めることはできない。ほど良い成長率とみなされている3%成長でも20年余りで経済規模は2倍になってしまう。それどころか、これまでみてきたように成熟段階における人々のモノへの欲望は限界点に来ているし、成長志向の価値観も弱まってきている。

もちろん、遠い未来のことは捉えきれないから、地球環境とは矛盾しない画期的な、多くの人に欲望される商品やサービスが新たに生まれないとは限らない。しかし、ドン・キホーテ的な夢に近未来の経済運営を託すわけにはいかない。

目標の参照点、あるいは理想型(イデアルティプス)としては定常型経済を置くことができる。もちろん、停滞的なものではなく、質的に更新、高度化されるような経済である。しかし、現実的には失業や貧困・格差などの課題、景気変動の調整には経済政策を充当しなければならない。そして、これまで繰り返し指摘してきたように成熟経済における経済政策はお金のバラマキではなく、雇用を生み出す事業でなければならない。すなわち、国民生活に役に立つ広い意味での公共事業が中心であるべきだ。公的な財・サービスを民間事業の妨げにならない形で供給することである。小野教授が具体的に挙げている分野は社会インフラ、教育、医療、介護、環境、芸術、観光などである。

こうした分野はかつて宇沢弘文氏が提起した社会的共通資本(森林など自然資本、道路など社会資本、教育などの制度資本)という概念に通じる。成熟経済においてはこの分野に重点を置いた経済運営がなされなければならない。実際、小野理論と宇沢理論を結びつけてこれからの経済ビジョンを作り出そうという動きもある。宇沢氏の「最後の弟子を自認する」小島寛之帝京大教授がその急先鋒のようであるが、もう紹介する紙幅がない。別の機会を期したい。

(付記)小野理論に関心のある方は、さしあたり『資本主義の方程式』(中公新書、2022年)、小島氏の議論については『シン・経済学』(帝京新書、2023年)をご参照ください。

みやざき・とおる

1947年生まれ。日本評論社『経済評論』編集長、(財)国民経済研究協会研究部長を経て日本女子大、法政大、早稲田大などで講師。2009年から2年間内閣府参与。現在、本誌編集委員、生活クラブ生協のシンクタンク「市民セクター政策機構」理事。

コラム

- 歴史断章/経済学は役に立ってきたのか市民セクター政策機構理事・宮崎 徹

- ある視角/ある幼稚園の「うふふのふ」(園長だより)から本誌編集委員・池田 祥子

- 発信/東京・杉並区政と区議会のいま杉並区議会議員・奥山 たえこ