論壇

四国はどうなる、地方はどうなる

拙著『四国はどうなる』を上梓して想う

松山大学教授 市川 虎彦

1 移住者支援政策の認知と評価

宝島社から刊行されている『田舎暮らしの本』という雑誌がある。毎年、「住みたい田舎ベストランキング」というものを発表している。「人口10万人以上20万人未満のまち」という階級で、四国は愛媛県の今治市と西条市がここのところ上位を占めている。この中、西条市では移住支援策として、東京から西条市へ移住する人に対して最大100万円の移住支援金の支給を行い、西条市への移住を検討している人を対象に「無料アテンドサービス」や「1泊2日無料体験ツアー」などを用意している。また、実際に西条市での居住を体験してみたいという人のために「リブイン西条ハウス」(賃料1日1000円)も提供している。たしかに移住促進に力を入れていることが伝わってくる。

では、西条市民は、市の移住支援の施策をどの程度認知しており、どのように評価しているのであろうか。2023年10月に西条市で実施した意識調査注1の中で尋ねてみた。まず、「あなたは西条市で行われている移住支援政策を知っていますか、知りませんか」という質問を行った。表1にみるとおり、「聞いたことがある」「知らない」という回答があわせて90.8%であった。市の施策は、ほとんど知られていない。一般の人の市政への関心は、どこでもこのようなものであろう。

| 度数 | % | |

| 内容を理解している | 34 | 8.9 |

| 聞いたことがある | 122 | 32.0 |

| 知らない | 224 | 58.8 |

| 無回答 | 1 | 0.3 |

| 合計 | 381 | 100.0 |

| 度数 | % | |

| 増やすべきである | 39 | 10.2 |

| 現状維持でいい | 146 | 38.3 |

| 減らすべきである | 45 | 11.8 |

| わからない | 150 | 39.4 |

| 無回答 | 1 | 0.3 |

| 合計 | 381 | 100.0 |

次いで「あなたは、西条市の移住支援のための予算を、今後どうすべきだとお考えですか」という問いに対しては、「わからない」が39.4%と最も多く、「現状維持で良い」が38.3%であった。そもそも移住支援策を知らないのだから、こうした回答結果になるのは当然のことである。

さて、ここで「移住支援策の認知」と「移住支援予算の増減」をクロス集計してみた。注目すべきは、移住支援策の「内容を理解している」という人では、移住支援予算を「減らすべき」と回答した人の比率が38.2%で最も高いということである。支援策について知ると、「やりすぎ」と感じる人が出てくるということである。

| 増やすべき | 現状維持 | 減らすべき | わからない | %の基数 | |

| 内容を理解している | 10.8 | 9.0 | 55.1 | 16.3 | 8.8 |

| 聞いたことがある | 7.0 | 7.0 | 38.6 | 27.2 | 20.2 |

| 知らない | 4.3 | 2.1 | 17.0 | 31.9 | 44.7 |

| 合計 | 9.6 | 8.1 | 49.1 | 19.5 | 13.7 |

χ²=38.005 df=6 p<0.01

地方の市町村が移住者を増やしたいと考えるのはわかる。しかし日本全体の人口が減っていく中で、各自治体が「過剰」とも見えるサービスを掲げて、移住者獲得競争を行うのは正常な姿といえようか。

2 田園回帰1%論は何をもたらすか

今回、上梓した拙著『四国はどうなる』の中で、「移住者獲得ノススメ」とでも呼ぶべき藤山浩氏の「田園回帰1%論」を批判的に検討してみた。「田園回帰1%論」とは、毎年、地域に1%ずつ、人口を取り戻していけば、地域人口が安定するという議論である。「1%」という小さな数字をゆっくりと積み重ねていけば、地域は持続可能になるというのである。

しかし、実際に過疎地域にある市をモデルに計算してみると、地域人口を1%取り戻すという目標が、けしてたやすいものではなく、むしろ実現がきわめて困難な設定であることがわかる。「毎年1%」、これは言葉の魔術である。いかにも努力次第で達成できそうなイメージをまとわせている。しかし、そうではないのである。けして「ゆっくり、じっくり」というような速さではない。1%増というのは、人口が急成長していくような速さなのである。

「田園回帰1%論」の要諦は、不可避である過疎地の人口自然減を、社会増で埋め合わそうという点にある。それは、移住者をいかに獲得するかというところにつながっていく。この戦略が地方の政策担当者に受容されれば、地方の移住者獲得競争を呼び起こすことになろう。ふるさと納税が、本来の趣旨を逸脱した返礼品のサービス合戦を生み出したように、過剰な移住促進政策、行き過ぎたサービス供与が生じる可能性がある。前述の西条市の調査結果は、そうした懸念を持つ市民がいることを示している。

そして、今日、移住者獲得競争は高校生にまで及ぼうとしている。地方の県の過疎地域では、年少者の減少にともない学校の統廃合が進められている。愛媛県では、地域の県立高校の存続のために、町が予算を組んで県外からの入学者向けの寮の新設が相次いでいる。また、県外生の就学費用の支援金が創設されている。県外から進学者を集めようとしているのである。

3 地域の活性化の基本は

愛媛県の西南部に、八幡浜市と大洲市がある。1960年に、八幡浜市の人口は52527人、大洲市は43583人で、八幡浜市が9千人近く多かった。その後、八幡浜市は人口を減らし続け、現在は2万人台になっている。一方の大洲市は、1970年代に積極的な企業誘致を行い、70年代後半から80年代にかけて人口増加に転じた。その結果、1990年からは大洲市の人口が八幡浜市を上回るようになり、立場が逆転してしまった。

また、本誌デジタル版12号に寄稿注2したものの中でもふれたが、まちづくりの成功例とされているものの中には、人口の推移からみると実は成功していないのではないかと思われるものがある、ということを重ねて言いたい。

愛媛県でまちづくりの成功事例とされているのは、「沈む夕日が立ち止まるまち」を謳い文句に地域おこしを行った双海町(現在は伊予市の一部)である。これは、伊予灘に沈んでいく夕日の美しさをまちづくりの核に据えたもので、これよってうらぶれた無人駅に過ぎなかったJR下灘駅は観光名所の1つとなった。

もう1つは、内子町である。八日市護国地区に残る商家群の保存活動に取り組み、この歴史的な町並みが1982年に重要伝統的建造物群保存地区に指定された。また、1993年から施設整備が始められた道の駅「フレッシュパークからり」は多くの集客があり、国土交通省道路局選定の「全国モデル道の駅6選」にも選ばれている。

しかし、両町とも、人口は減少し続けてきた。これに対して、愛媛県の最南端に位置している南宇和郡の御荘町(現在は愛南町の一部)は、双海町や内子町よりも地理的条件に恵まれず、国鉄(JR)も高速道路もないという交通の便が悪い地域である。しかしながら御荘町は、戦後になって減少してきた人口が、1970年に底を打った。それから1980年代は、人口増加に転じた。これは、養殖水産業が急成長したためである。

大洲市や御荘町にみられるように、地方に人口を定着させるカギとなるのは、産業振興と雇用創出だと言える。この根幹となる部分がないところで移住者を獲得しようとするので、争奪のためのサービス合戦が生まれるのだと言えよう。

4 過疎地の原発受け入れは地域活性化につながるのか

人々が地域に定住するには産業振興、雇用創出が要だとして、原子力発電所の誘致は効果があるのであろうか。四国の西端・佐田岬半島には四国電力伊方原子力発電所がある。1973年に1号機の建設工事が開始され、1977年に運転を開始している。2号機は1978年に建設開始、1982年に運転開始。3号機は1986年建設開始、1994年運転開始である。

執筆当時愛媛大学教授であった兼平裕子氏は「過疎に悩む地方の自治体にとっては、40年前の原発誘致は、千載一遇の地域振興のチャンスであった」注3と原発誘致を肯定的に評価している。では実際のところ、伊方原発は伊方町にどのような経済効果をもたらし、人口の定住に寄与したのであろうか。

まず、産業別の純生産額の推移からわかることを述べてみたい。伊方原発の製造業への波及効果はみられない。卸売・小売業は、伊方町では原発による経済効果は認められない。この地域の中心都市・八幡浜市において原発1号機・3号機建設時のみ、やや拡大した形跡がある。サービス業に対する伊方原発の波及効果は、八幡浜市を含めて認められない。建設業は、伊方町において原発1号機の建設時と1990年代の公共事業(いわゆるハコモノ建設)が活発化した時期に生産額が増加した。

雇用をみると、伊方町の電気・ガス・水道業従業者は、1号機運転開始前の数人から、運転開始後は300人~500人に顕著に増加した。であるから、新規の雇用は生まれている。また、建設業従業者も一定程度増加した。ただし、町の人口規模からすると建設業従業者数の増減の幅が大きいのが1つの特徴である。

伊方町の全体の人口の推移をみると、原発1号機建設時のみ微増したものの、その後は継続的に減少している。原発に過疎地の人口を維持、あるいは人口減少を鈍化させる効果はなかった。あのような大規模な事業体でありながら、その経済波及効果の乏しさは特筆すべきものがある。「千載一遇の地域振興のチャンス」からは程遠い結果となっている。利用する人が減っていく中、電源三法による交付金などで道路と公共施設だけは立派になった。

5 四国は、地方はどうなるのか

以上のとおり、愛媛県の現状を見るかぎり、まちづくり施策も原発誘致も、人口の定住には結びついていない。そのような状況下で、各自治体は否応なしに各種の競争にさらされるようになっているかのようである。やれ移住者を獲得せよ、やれふるさと納税を増やせ、やれ魅力度ランキングの順位を上げよ、と。新自由主義の理念が地方自治の場にまで浸潤してきているのであろうか。市町村はそれぞれ存立条件が異なり、出発点が違うのにもかかわらず。

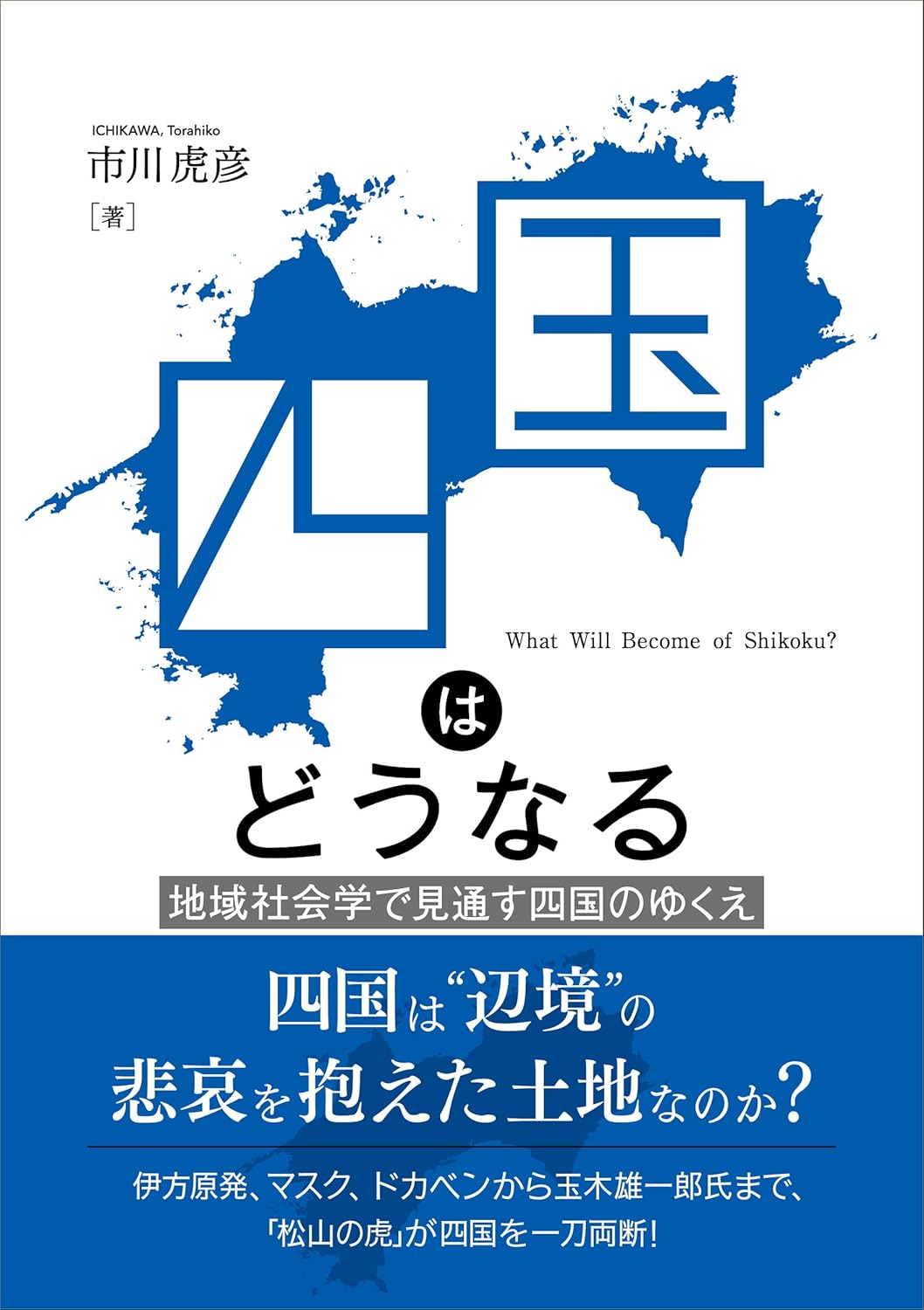

拙著『四国はどうなる』は、人口が減少する時代の四国のこのような現状を多面的に捉えようとした。文化、政治についての論稿も収録しているので、興味を持たれた部分に目を通していただければ幸いである。

(注1) 調査対象者は、西条市の選挙人名簿より無作為抽出された1150名。調査は、2023年10月4日~10月17日の期間に郵送法にて行った。調査票の有効回収数は、381票(回収率33.1%)。

(注2) 拙稿「人口減少が止まらない! 地方創生」『現代の理論』デジタル版第12号

(注3)兼平裕子, 2011, 「伊方原発受入れは地域振興に役立ったか」 湯浅良雄・山本修平『地域再生学』晃洋書房

いちかわ・とらひこ

1962年信州生まれ。一橋大学大学院社会学研究科を経て松山大学へ。現在人文学部教授。地域社会学、政治社会学専攻。主要著書に『保守優位県の都市政治』(晃洋書房)、共編著『大学的愛媛ガイド』(昭和堂)など。

『四国はどうなる』

第1部 地域活性化は誰のため

第2部 愛媛県今治市を考える

第3部 四国の社会問題

第4部 四国の文化社会学

第5部 四国の注目選挙

市川虎彦著/実生社刊/224頁/2800+税

論壇

- 寄稿――『朝日新聞』が記事で「先住民族」を「先住人民」と表記フリーライター・平野 次郎

- 琉球の脱植民地化と徳田球一(中)龍谷大学経済学部教授・松島 泰勝

- テキヤ政治家・倉持忠助の「電力問題」(上)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ

- 「海の遺骨収容」の可能性切り開く「新聞うずみ火」記者・栗原 佳子

- 大逆事件と再審法改正ジャーナリスト・西村 秀樹

- 四国はどうなる、地方はどうなる松山大学教授・市川 虎彦