特集 ● どう読むトランプの大乱

昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代

連載・第4回――大陸への夢 ー信州から満州へー

ジャーナリスト 池田 知隆

自然を愛するナチュラリスト、西村真琴のあまり知られていない人生の旅路をしばらくたどっていく。ナチュラリストとはどういう人をいうのだろうか。自然の美しさ、精妙さを見つめ、豊かな心をもつ人のことなのか。生命とはなにか。森羅万象への好奇心を抱き、学び続けることで人はより自由になれる。自然への畏敬の念を持ち続けた西村真琴の生き方を通してそう思えてくる。

不思議な因縁

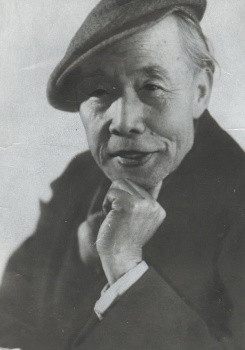

西村真琴

西村真琴は、1883(明治16)年3月26日、長野県東筑摩郡里山辺村荒町(現・松本市)に生まれた。四季折々の美しさに映える北アルプスの峰々を仰ぎ見る土地だ。父源逸(げんいつ)、母せつの二男、幼名は勇(いさむ)。兄に多寿(たず)、妹しな江の3人兄妹であった。

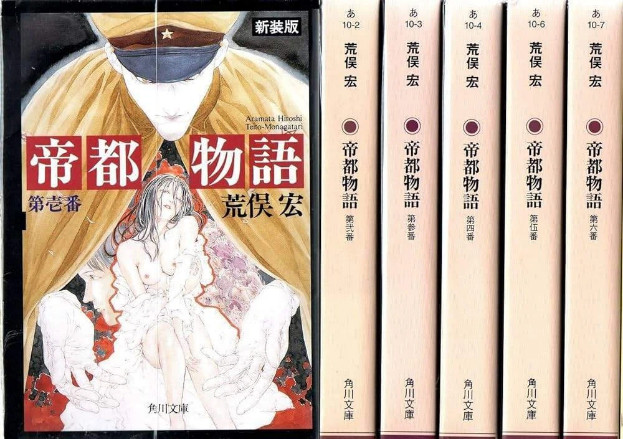

西村家は平安時代の939(天慶2)年の天慶の乱で平将門を破り、武蔵国鎮守府将軍に任ぜられた藤原秀郷(田原藤太、俵藤太)に連なる家系だという(西村著「世態家情」)。平将門といえば、荒俣宏の小説「帝都物語」(日本SF大賞)のなかで、西村真琴のロボット「学天則」が闘うことになる怨霊でもある。西村の家系がどこまで真実なのか確かめようもないが、この不思議な因縁話はおもしろい。

平将門は、桓武天皇の子孫、高望王の孫。一族の内紛に端を発した争いで、関東一円を支配下に置き、京都の朝廷に対して「新皇」と名乗って関東自立の構えを示した。しかし、朝敵として藤原秀郷らの軍に討たれて関東王国の夢はあえなくついえる。平将門の怨霊は、太宰府で無念の死を遂げた菅原道真や、讃岐に流されて亡くなった崇徳上皇と並んで日本の「3大怨霊」といわれる。

その将門の首塚(東京都指定旧跡)が日本最大のオフィス街、東京・大手町にある。京の都でさらし首になったが夜空に舞い上がり、落ちたのがその場所だそうだ。明治時代に大蔵省の庁舎が建てられたが、関東大震災で倒壊する。その後、大蔵省がそこに仮庁舎を建てると、省の職員、工事関係者、現職の大臣などの不審な死が続き、将門の祟(たた)りが噂され、1927(昭和2)年に鎮魂碑が立てられた。

「帝都物語」は、その平将門の怨霊によって帝都破壊をもくろむ魔人(加藤保憲)とその野望を阻止しようとする人々の攻防を描いたSF小説である。呪殺の秘法を使い、目に見えない「鬼神」を操る加藤保憲は1000年前、関東に独立国を築こうとして失敗し、討伐された平将門の怨霊を呼び醒まし、東京を壊滅させようとたくらむ。これに立ち向かう人々のなかに、実業家渋沢栄一や物理学者寺田寅彦に並んで「学天則」の西村真琴が登場する。妖術使いの異能者に対して寺田は「学天則を使うしかない」と訴える。

『帝都物語』(角川文庫)

「自分は最近、その博覧会で西村真琴という学者に会いました。発明家です。その学者が、世界に先がけて、人間そっくりの動作をする機械――つまり、西洋の新しい言葉によれば<ろぼっと>なるものの開発製造に取り組んでおるのです」

(略)

……「われわれの相手は正体不明の化けものどもではありませんか。この窮状を打開するには、あれを使うしかありません!」

寺田の言葉は力強かった。

まるで満を持していたかのような、確信にあふれた決断だった。

早川(徳次。シャープ株式会社の創業者)は、それを察知して、もはや疑いを差しはさむ気持ちを捨て去った。ここは寺田寅彦にまかせるしかなかった。東京に最初の地下世界が出現するかどうかは、彼がいう<学天則>の働きにかかっていた。

そして、早川はそれに命を賭けた――(『帝都物語3大震災篇』)

「学天則」と西村晃

そこで「学天則」が復讐鬼の働きを封じる重要な役割を演じて大活躍する。1988年に映画化(実相寺昭雄監督)され、ヒットした。映画の中で「学天則」を操作する西村真琴役を演じたのは、真琴の二男でテレビ「水戸黄門」で人気を博していた俳優西村晃だった。

平将門の首塚はいまも、東京随一のパワースポット、ビジネスマンの「守り神」として訪れる人が絶えない。毎年秋の彼岸の日には「将門公慰霊祭」が開かれている。西村真琴が発明した「学天則」が、1000年の時を超えて祖先が討伐した平将門の怨霊と闘う物語に登場するとは、西村自身、生前には思いもしなかったことだろう。

百足退治伝説と生物学

さらに平将門を追討したその藤原秀郷(俵藤太)は、瀬田の唐橋(琵琶湖)の百足(むかで)退治伝説でも知られる。その伝説とは、おおよそ次のようなものだ。

「俵藤太の百足伝説」(「瀬田の唐橋」にて)

ある時、近江国琵琶湖のそばの瀬田の唐橋に大蛇が出現して横たわった。人々は恐れて橋を渡らなくなったが、通りかかった俵藤太は動ぜず、大蛇を踏みつけて渡った。大蛇は女人に姿を変え、「実は自分は湖底に住む竜女です。一族が三上山に棲みついた大百足に苦しめられています。百足を倒すため、ここで勇者を捜していた」と語り、百足退治を懇願した。

藤太が唐橋で待ちかまえていると、三上山から大百足が出現し、山上からこちらに向かってきた。弓をつがえて矢を射る。1の矢、2の矢は跳ね返され、通用しない。3本目の矢には「降魔の力がある」という唾(つば)をつけて射ると、矢は百足の眉間を射抜いた。そのお礼として藤太は竜神から、米の尽きることのない俵や、使っても尽きることのない巻絹などの宝物を贈られた。竜宮にも招かれ、赤銅の釣鐘も追贈され、これを三井寺(園城寺)に奉納した。その美しい鐘の音は、琵琶湖を渡り近江の国のすみずみまで鳴り響いた、というのである。

西村によると、この俵藤太の直系が西村山城守頼尚という武将で、戦国時代に武田信玄に仕えた。その孫の西村三九郎の代に帰農して里山辺に田畑を拓いた。そして西村家は庄屋代役、名主役、など松本藩・筑摩県の指導的な立場の家柄として幕末・明治維新の世を生き抜いたという。

西村真琴は幼いころから父源逸にこのような百足退治伝説を聞かされて育ったのだろうか。ひっとしたら生物をめぐる深い関心はこんなところにも由来するのかもしれない。後からのこじつけ話と言ってしまえば、それまでのことだが、生まれた土地の伝承や物語は知らず知らずのうちに人の想像力をはぐくみ、心を豊かにしてくれる。

開拓者精神と歌心

源逸は、創意工夫に富み、農業改良事業を行い、地方名望家を地でいくような人だった。信州の山間地は農地が狭い。1879(明治12)年には、未知の新天地、北海道に向けて村人を率いての開拓を目指した。真琴が生まれた1883(明治16)年ころには札幌市厚別地区への長野県出身者の入植が本格化し、「信濃神社」が設けられている。通称「信州開墾地」「信濃開拓地」と呼ばれ、現在も小・中学校や神社・公園などにその名残がある。

源逸が、寒冷地での農事やアイヌ集落の研究資料を熱心に収集し、資金を調達して北海道開拓を実行に移そうとした矢先、母が病床に臥した。そのために北海道行きを断念せざるを得なくなったという。そんな父からこたつを囲み、真琴は北海道の自然や文化、アイヌの民俗研究や保護について聞いていたという。後に北海道帝国大学教授として札幌に赴くことになるが、源逸の旺盛な開拓者精神の影響を大きく受けた、と振り返っている。そんな父の人柄を表す「父とダイヤモンド」と題したこんなエピソードを書いている(『大地のはらわた』)。

ある日、源逸が信濃の武石峠でダイヤモンドを拾って帰った。土地の物知りが「この大きさならば、3万や5万の金になる」と保証し、周囲に驚異と羨望にみちた評判が立ち、源逸は東京に乗り込んで、一流の旅館に堂々と構えた。東京帝大に連絡をつけて鑑定してもらうと、それは柘榴石だった。源逸の帰りを待ちわびていた家人たちの前で、源逸は「あれほどダイヤモンドとおもいつめていたため、成金気分に陶酔できた。それもこの柘榴石のおかげだ」と、ますますその石を大切にしたという。

社会の動きに敏感で、行動力があり、村の学務委員をしていた源逸が、オルガン(風琴)を村の学校に初めて購入したときのエピソードもほほえましい。オルガンを乗せた荷車に羽織袴で威儀を正した校長や学務委員が連なり、大行列し、何十人もの村人が初めて聞くオルガンの音に驚きの声をあげた。真琴は、その時の感動を思い出しながら、子ども向けの物語(「オルガン物語」)を書き、村の世話役として何事にも前向きで明るくふるまう源逸の姿を生き生きと描いている。

母のせつは、宗賀村(現塩尻市)の生まれ。当時の庄屋階級だった平出家で育ったこともあり、和歌のたしなみがあった。せつの長寿(81歳)を愛でて1935(昭和10)年、真琴は『凡人経』と題する絵入随筆集を刊行した。その「序」で、

「母は童心にかへったものか近年絵をみることがすきになって、孫らと頬を触れ合って絵本をみていることが縷々(るる)あります。で、私も折りにふれて絵をかいては、それを話題に物語ることが務めの一つであるやうになって来ました」

と記している。母せつへの真琴の思いは実に深い。西村家と親しく交流を重ねていた同郷の作家島崎藤村も、せつの20首の歌について「いつはりも飾りもないものは風雅に近い」との文章を寄せている。母の和歌のたしなみは真琴にも受け継がれ、自らも生涯を通して多くの短歌を詠んでいる。

社会に対する好奇心にあふれ、見果てぬ夢に心を躍らせる父と歌心に満ちた母との間で、真琴は繊細な感性を育んでいった。

「勇」から「真琴」へ

自然の動植物への探究心は生来、旺盛だった。なんでもよく気づき、たくさん考える性分だった。

ある日、蜂をとらえ、針をむしりとった。その蜂はどんなになぶっても動かなかったが、自分の指先にある針はどうかと思って、ちょっと指に差したところ、腫れあがったそうだ。アイヌの人たちが熊狩りに使う毒矢と毒槍は「蜂の針」と同じだ、と幼いころの体験を書いている。(「アイヌの毒矢」)。自分が蜂になったつもりで、世界を見つめる。小さな生き物をよく見つめ、その能力を知り、学び、そこから社会の様々な事象を考える習性が身についていた。

5、6歳ころは、丑松という30代の農夫が自然の教師だった。いっしょに桑を摘みにいった夏。突然の夕立で桑籠の中に入れられた真琴が、帰宅後もその桑籠にずっと隠れて過ごし、家人を驚かせた。そのことも懐かしそうに振り返っている。

「丑松は私の期待を満足させるだけの風流人であった。キリギリスの声を真似て藪(やぶ)からキリギリスを誘いだしたり、田の隅に小池を掘っておいて、それにいろいろの魚を飼って丑松と勇坊の二人きりのものにして、楽しんだり、凡そ丑松のもつ風流とか、天真爛漫とかを通して現れる余韻のうれしさにはつくづくひたることが出来た。これは五つ六つの頃の新鮮なる感動で実に生涯の発展の緒をこんなところで与えられたことを思うと今更ながら彼丑松への感謝がとめどもなく湧いて来る」(「余韻は保育の秘訣」雑誌『保育』、1939年7月)

そのほか『凡人経』には、幼い真琴を背中にくくって子守をしてくれた勝気な女中(お手伝いさん)、おいんをめぐる忘れがたい思い出も記している(「峠のおいん」)。

西村一家とおいんとの深い人間的な関わりや、おいんという女性の存在が真琴の心の糧になっていたことが伝わる小文だ。周囲の人たちのやさしい心持ちに囲まれて、幼少期を過ごしたことがよくわかる。

6歳で里山辺小学校に入学する。内気な性格で、学校も休みがちだった。せつは毎朝、近所の年上の子どもたちに頼んで、だましたり、すかしたりして学校に連れて行ってもらったという。学務委員をしていた源逸とせつは「七つになってから入学させればよかった」と話し合ったそうだ。

8歳のとき、勇から真琴に改名する。真琴という名は「オルガン物語」のオルガン(風琴)から採ったのだろうか。どこか「芸術、謙虚、音楽、和風」といったイメージが連想されるが、真琴のその後の人生は「勇ましさ」よりもどちらか「まこと=誠実、知的」という言葉の響きにどこか影響されていったようにも思える。

トンボの学校

1899(明治32)年4月、里山辺小学校、同校高等科を経て、満16歳で旧制松本中学校(現・松本深志高校)に入学した。

すでに源逸は他界し、兄の多寿は医学を志して東京で苦学していた。家産は傾き、母のせつは、足袋の仕立ての内職に励み、生活をやりくりしていた。真琴は朝、学校への行きがけに母が作った足袋の製品を問屋に納め、帰りにまた問屋に立ち寄って材料を持ち帰る日々だった。

同校は1876(明治9)年7月、開智学校内に「第17番中学変則学校」として創設された。開智学校の校舎は近代学校建築として初めて国宝に指定されている。同校も歴史と伝統を持ち、「自治自律・自学自習」の高邁な精神をうたい、校章は「高」という字にトンボが止まっている。どうしてトンボなのか。

旧制松本中学(現松本深志高校)の校章

校歌では「大和の秋津洲…そのうるはしき名を負へる 蜻蛉男児(あきつおのこ)…」とうたわれている。古来より日本の中央に誇り高くあるのはわれわれ松中生なのだ、というのである。

日本人とトンボには、古くから縁がある。

「日本書紀」では、神武天皇が山上から国のかたちを望見して、「なんと素晴らしい国を得たことだ。(略)蜻蛉(あきつ)が交尾しているように、山々が連なり囲んでいる国だ」といい、「大和」の枕詞として「あきつ」が使われ、日本の別名が「秋津島」になる。トンボが害虫を退治し、秋の実りと重なり合うことから、「あきつ」になったという。さらに「飛ぶ羽(はね)」とか「飛ぶ棒(ぼう)」や、「田んぼ」から変化してトンボになったとの説もある。

トンボは前にしか飛べず、後ろに下がらない。そこから勝利の虫、「勝虫(かつむし)」とされ、武士はトンボを勝利の象徴と見なした。武具の装飾に、トンボは好んで使われ、一直線に、矢のように飛ぶ様に、矢筋と潔さを重ねたともいわれる。

さらに「トンボを捕まえると目がつぶれる」などの伝承があり、田を守る、お盆に現れることからの連想から神様や仏様の使い、先祖の精霊の化身、害虫を食べる益虫などの理由で大切にされた。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は『日本雑記』の「蜻蛉」の中でこう述べている。

「(日本人は)悲しみを超えてこの世の美を感じ、好奇心に満ちた目で、幸せな子供たちのように、自然の美しさを楽しむことができたのである」

この蜻蛉(トンボ)は、当時、質実剛健の気風と国粋主義の風潮を育んでいた思想団体「政教社」の雑誌『日本人』の表紙に描かれた。松本中学の関係者の多くがその「政教社」の精神に共鳴し、トンボが校章につけられたという。西村も、その校風の影響を強く受けていく。

余談になるが、皇室と生物学をめぐる伝統は昭和天皇以来続き、秋篠宮家の長男、悠仁さまはトンボの研究に熱心だ。幼いころから、自らが育った庭でもある赤坂御用地のトンボの観察に夢中になった。高校時代にはトンボ研究論文の「筆頭執筆者」となって世間を驚かせた。その成果もあってか、筑波大学に進学し、そのときの会見では「バイオミクリー(生物模倣)」という言葉もでた。トンボのハネの特性をプロペラに応用するなど自然界の知恵を生かした技術開発を指すそうだが、どんな研究を続けられるのか、興味深い。

自然科学への道

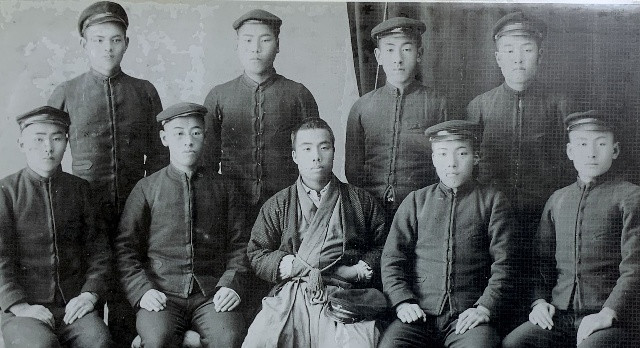

旧制松本中学時代の西村真琴(前列中央)

さて西村はこの「トンボの学校」でどんな中学生活を過ごしたのだろうか。その経歴をたどっていくと、

「大阪に博覧会があったときは、一人で自転車で行って見物して来た」

という地元の地域紙の一行が目に留まった。(松本平人物誌「生物学者で保育事業者の先駆者、西村真琴(3)」、地域紙「市民タイムス」1993年9月から連載)

大阪では1903(明治36)年3月、第5回内国勧業博覧会が開催されている。日清戦争の勝利によって各企業が活発に市場を拡大し、鉄道網はほぼ日本全国に広がっていた。最後にして最大の内国勧業博覧会で、その後、府県による博覧会は開かれるものの、国家的博覧会の日本での実現は、戦後、1970年の大阪万博まで待つこととなる。西村は、その博覧会見物に自転車でどこまで向かったのだろうか。好奇心旺盛な彼らしい行動のように思えるが、残念ながらそれを裏付ける資料を見つけることはできなかった。

西村は、同校で影響を受けた人物として二人の教育者の名を挙げている。校長の小林有也と博物学担当教諭の松原栄だ。

小林校長は、大阪の藩を代表する貢進生として大学南校(東京大学の前身)に学び、フランス語で物理学を修めた理学士。一見、風采の上がらない小柄な無口の人だったようだが、不言実行型で無言のうちに生徒・卒業生に大きな感化を与えた。いまも、小林校長の掲げた校訓が受け継がれている。

もう一人の松原栄は、旧松本藩の儒者で同中でも漢学を教えた松原藻斎の長男。東京帝国大学で地質学を専攻(選科2年修了)した理学士で、担当科目は「博物」。ちなみに「博物」とは、「博物学の略で、動物学・植物学・鉱物学・地質学・古生物学など天然物の記載やその歴史の研究を主目的とする分野の旧称」(『広辞苑』)だ。

松原栄は、信州を基盤にした政治思想団体「尚志社」の創立者、松原温三の実兄でもある。「尚志」とは「志を尚(たか)くする」という意味で、中国古典の『孟子』の一節「何をか志を尚しとする曰く仁義のみ」から採っている。日清戦争の後、大陸進出を綱領に掲げ、対外強硬を主張した国家主義団体のひとつで、数多くの大陸浪人を生み出した福岡の「玄洋社」をモデルにしていた。松原栄は日ごろから西村ら生徒たちを鼓舞した。

「諸君は時代眼を常にもて、前途を見通して青年の間から志をたてられよ、根強く進むことだ、それにつけても支那大陸の将来は諸君のために活躍すべき舞台だぞ」

4年生になった年に、その「尚志社」の影響を受けた松本中学の卒業生、在校生による「山辺学友会」が結成される。5年生になると、西村は生徒による自治を担う相談会の副会長を務めた。相談会は自治機関で、学業成績優秀な者の中から学校側の指示で会長・副会長が選任された。孤児院に対する寄付、修学旅行、選手遠征派遣費補助、兎狩の日程、皇太子奉迎、運動会の日程……といった活動内容だった。

しかし、学業成績は別にして、西村は特に目立った存在ではなかった。むしろ「内向的で大人しい奥手の少年」で、文学志向が強かった。卒業前、松原栄が「支那革命の時がきたら、幾多の日本人の提携を要求する」と強く語る言葉に深く心を動かされながらも、文学に興味を持っていた西村は「自分は果たして支那にわたって、支那を理解することができるのか」と聞いた。

「それはもっともなことだ。それは自然科学が一番よい。動物や植物を学ぶと宇宙万有の中における人類の位置が判然としてくる、これが生命哲学をつかむ上で一番早道だ。まず自己を深く掘り下げてからでないと腰がすわらない。勝負は死ぬまで続く。決して中途で棒を折っちゃだめだ」

その松原栄の助言に感動し、西村の生きる方向が決まった。自然科学者になろうと心に決めた(「我が運命を決した松本中学」、1935(昭和10)年11月1日の同校創立50周年記念講演会の講演)。

1904(明治37)年、松本中学を卒業する。

お遍路さんとロシア兵捕虜

1904(明治37)年4月、真琴は徴兵検査をすませ、広島高等師範学校(文科・理科)に入学した。日露戦争が始まった年である。

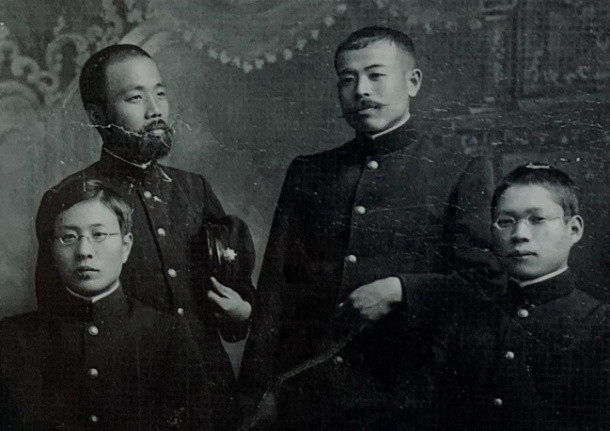

広島高等師範学校時代の西村真琴(後列左端)

高等師範学校というのは中等学校教員を養成するための国立学校で、東京と広島にしかなかった。筑波大学(旧東京教育大学)と広島大学の前身であり、広島高師は「教育の西の総本山」と称された。ちなみに女性の中等教員養成機関も東京と奈良の二校(現在のお茶の水女子大と奈良女子大)しかなかった。これらの学校は学費がすべて「官費」でまかなわれ、全国から優秀な学生が集まる最難関の学校で、ちなみにこの年、長野県下で広島高師に入学できたのは、西村真琴ただ一人であった。

東京高師のある東京には、医学を学んでいた兄の多寿がいたのに、どうして開校3年目の広島高師を選択したのだろうか。日露戦争のために「広島大本営」が設置された広島は、その戦略的な決定を行うための重要な拠点だった。広島は、日本が大陸に向けた軍事的、物流面で中心地となっていくが、西村は大陸をより身近に感じられるところとして広島を選んだのだろうか。

西村は、日露戦争などの影響で軍人にあこがれる若者をよそに、植物学の研究に励んだ。ドーランを肩に秘境に分け入り、珍しい植物を採集して回った。四国の旅では、ロシア人捕虜とお遍路さんに強い印象を受けたようである。

「私がこの温泉(道後)に初めて浴したのは日露戦争の際中であって、沢山の捕虜が収容されていた。その後数度この温泉に親しんだが、この度程大勢の巡礼を見かけたことはなかった。夜に入ってはそこここの宿で和讃の合唱を聞いた」(『凡人経』)

道後温泉でくつろぐロシア兵捕虜

そのころ、四国松山の道後温泉ではたくさんのロシアの捕虜たちが歩いていた。日露戦争が始まり、松山に全国初の捕虜収容所が設けられたからだ。瀬戸内海のおだやかな港があり、輸送に便利なこと、気候が温暖なことで収容所が設置され、捕虜たちは公会堂や寺院に収容された。練兵場には病棟が建てられ、松山に収容された捕虜の数は、延べ約6000人。多い時には4000人を超え、当時の松山市の人口(約3万人)の1割を超えるときもあった。市民には捕虜兵に博愛の気持ちで処遇するように徹底され、捕虜たちの外出は自由で温泉、観劇等を楽しんだという。その噂はロシア兵の間で広まり、ロシア兵が投降するときには、「マツヤマ」と叫んだとも伝えられていた。当時の日本にはまだ、ジュネーブ条約(1864年)の「戦時軍隊における傷者および病者の状態改善に関する条約」)を遵守しようとする姿勢があったようである。

さらに西村は、巡礼による「効験あらたか」なことをかみしめている。山と海の辺地を歩くお遍路の旅は、人が自然の一部であることを自覚させられる。自然に触れ、立ち止まり、考えていくうちに人は「大きな命の連なり」の一部であることを体感させられる。もとはといえば、様々な薬は、植物をはじめとする自然界に存在する作用からヒントを得て、創られている。人間は古来、偶然に知り得た自然の知恵や力に助けられ、命をつないできた。西村はその生命の神秘に魅了され、山野を駆け回った。

四国・高知県出身の「日本植物学の父」、牧野富太郎博士(1862-1957)を描き、好評だったHNKの朝ドラ「らんまん」(2023年度前期放送)。28歳の牧野が東京大学の植物学研究室を追われ、ロシアの植物学者、マキシモヴィッチを頼って、ロシアに行く決意をする印象的なシーンがあった。それは著書「牧野富太郎自叙伝」(講談社学術文庫)の中でも触れている事実で、植物学についてロシアの研究は世界の先端を走っていた。西村は、ロシアという国家への警戒感を抱きながらも、ロシアの植物学をめぐる学術的な関心を深め、大陸に飛び立つ夢を膨らませていった。

広島高師では、親しい友人もできた。長野県茅野市出身で、ペスタロッチ教育学の研究でよく知られている教育学者、長田新(おさだ・あらた、1887ー1961)である。旧制広島文理科大学(旧広島高師、広島大学の前身)教授在任中、1945(昭和20)年8月6日の広島に投下された原爆で重傷を負い、自らの被爆経験から原爆反対などの平和運動にも積極的に参加したことで知られる。原爆を体験した少年少女たちの手記を集めた『原爆の子 広島の少年少女のうったえ』(岩波書店)を刊行し、それは映画化された。その長田とは、学年も学科も違ったが、二人の交友は長く続くことになる。後に「保育」に深くかかわることになる西村にとって長田の存在は大きな支えにもなっていく。

小学校校長を辞して満州へ

1908(明治41)年、25歳で広島高師第3期生として卒業する。博物学科を2番の成績で終えた。

「京都府二奉職スベシ 文部省」との辞令を受けとり、京都に赴いた。当然、京都府立中学校の正規の教員に採用されるはずだったが、なぜか西村は教員の免許状を取得していなかった。植物学の研究に熱中したためだろうか。とりあえず京都府乙訓郡向日町(現・向日市)の乙訓高等小学校に代用教員として採用された。高等小学校は、義務教育6年の尋常科を終えた後、さらに2~3年間学習する高等科の学校だ。乙訓高等小学校は乙訓郡10か町村の組合立学校で、乙訓郡にただひとつの高等小学校だった。

幸いにも6か月後に免許を取得。訓導として教壇に立つこととなったが、それと同時に校長を命じられた。代用教員からいきなり校長、しかも25歳の若さだった。高等師範卒という高学歴だったために急きょ校長職として処遇された。その時の西村の脳裏に浮かんだのは、松本中学の小林有也校長だったという。「思ひ出る小林先生」という文章で次のように述べている。

「自分は児童に対しては、小林先生の様に感化強くありたいものである、と先生を想ひうかべて、あの真面目なる目元、あの意志強き口元を真似る心持ちとなつた。そしてその時、松中の先生は無言のままに自分に対して一種の覚悟を促した事を覚えて居る。」(松本中学『校友』、1909年)

だが、松原栄によって脳裏に刻み込まれた大陸で活躍する夢は消えてはいなかった。「支那革命の時が来たら、幾多の日本人の提携を要求する」。松原のその言葉が念頭にまざまざと甦り、約1年後に突然、真琴は校長を辞めて満州へ行くと言いだした。兄多寿はすでに南満鉄道病院に勤務しており、満州行きを決断するうえで心強い支えになった。

未知の大地への血が騒ぎ、北海道開拓団という父源逸の夢は、西村の中で満州開拓団の思いへとつながった。当時、満蒙開拓に労働力を供給したのは貧しい農村を抱える地域である。その中でも長野県は全国第1位の開拓民供給県であった。そして西村は満州へと旅立った。(続く)

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008~10年大阪市教育委員長。著書に『謀略の影法師-日中国交正常化の黒幕・小日向白朗の生涯』(宝島社)、『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

特集/どう読むトランプの大乱

- 20世紀の文明史的遺産を再構築する東京大学教授・遠藤 乾×本誌代表編集委員・住沢 博紀

- フェイクのトランプは日本政治を写す鏡慶応大学名誉教授・金子 勝

- トランプ政権の暴政を正当化する論理を撃つ神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- トランプ政権に100日目の壁国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- 苦難のヨーロッパ――恐れず王道を龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉

- 保守党のメルツがドイツの次期首相在ベルリン・福澤 啓臣

- トランプ大統領の再登場で岐路に立つ国際気候変動対策京都大学名誉教授・松下 和夫

- AI封建制のパラドクス労働運動アナリスト・早川 行雄

- 労働問題は高校でどう教えられているのか元河合塾講師・川本 和彦

- 社会医療法人山紀会(大阪市西成区)が暴挙大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆