特集 ● どう読むトランプの大乱

フェイクのトランプは日本政治を写す鏡

エネルギー自給、農業・先端産業育成で日本の再生を

慶応大学名誉教授 金子 勝 さんに聞く

1.トランプ関税戦争は一過性のものか

2.アメリカ-世界支配のレーゾンデートル

3.対抗できる中国とトランプへの貢物がない日本

4.トランプは安倍政権のやり口を逆輸入した

5.日本の再生はアベノミクスを捨てることから

6.危機克服の手立てはエネルギーと食料の自給率を高めること

まず、トランプ関税が歴史的にどういう意味を持つかということ、次に、日米関税交渉――実質的には交渉にはならないと思うが――では、アメリカに差し出すものが日本にはもうないということを述べます。

3つ目に、「安倍晋三はトランプ以前からトランプ」との「評価」(Trump bifore Trimp:2019年3月、トランプ元側近のスティーブン・バノンの自民党本部での発言)に端的なように、実は今トランプがやっている国内の民主主義破壊は、ほとんど安倍と同じだということです。山口二郎氏も「安倍政策の逆輸入」と言っています。たしかに安倍元首相も平気で山ほど嘘をついたが、トランプはSNSを通じたフェイクファシズムといった様相を呈しています。さらに、国内政治では野党の対抗策は減税論ばかりだが、相対的には食料品の消費税ゼロが最も妥当だとは思うものの、トランプ関税戦争下の問題は減税や給付だけでは解決不能です。その深刻さを説明したいと思います。

1.トランプ関税戦争は一過性のものか

このトランプ関税、関税戦争はすごく古い話。教科書で言うと少なくとも戦前です。第二次大戦後はこういう話はなかった。皆さん驚いて、これは戦後体制を揺るがす事件だということはわかってはきていると思うのですが、歴史的に起きた必然だということを、あまり考えていない。トランプがパーソナリティーのひどいやつで、駄々をこねていると感じるばかり。それは一面あるけれど、本質ではない。

この2020年から25年に起きてるいことが、50年周期のコンドラチェフの循環で説明できる。主流経済学者は、マルクス経済学者も含めて、コンドラチェフ循環を否定しますが、今起きていることがコンドラチェフ循環にピタリと当てはまっていて、自分でもびっくりするぐらいというのが本当のところです。

2020年に新型コロナのパンデミックが始まって、2021年の後半ぐらいから中国のバブル崩壊が始まる(恒大集団が事実上のデフォルトに陥る)。2022年2月にロシアのウクライナ侵略が始まり、2023年の後半にイスラエルが本格的にガザに攻撃を仕掛けてジェノサイドを始める。そして2024年の10月にトランプが大統領に当選して、そこから関税戦争が始まり、今年4月2日に全面開戦をしてしまった。これは戦後を揺るがすようなシステミックな危機だと思います。

では50年前の1970年から75年を振り返ってみましょう。1971年にニクソンショックが起きて、金・ドル交換が停止して、しばらくして変動相場制になり、金属貨幣の時代がここで終わった。1973年に第4次中東戦争が起き、それで石油ショックになって、猛烈なインフレーションが始まる。結局アメリカ一極の体制が崩れてG7体制ができ、IMFのSDR特別引出権というセーフティーネットを入れながら、変動相場制に本格的に移行した。

ところが、このコンドラチェフの波には、真ん中に中折点があって、そこまでが下降局面で、その後上昇局面になる。下降局面で大きな技術革新や発見が起き、上昇期に普及する。2000〜03年頃が中折点になるわけで、ちょうどイラク戦争です。2001年のアメリカ同時テロと2003年のイラク戦争。リーマンショックが起きますが、実はここで一気に情報通信革命が開花していきます。

1985年のプラザ合意を引き合いに出して、メディアで新プラザ合意と言ったり、米中冷戦体制と言ったりしますが、全く不正確です。なぜかというと、冷戦体制が終わっているからです。実際アメリカ一極の世界になっているし、政治に限らず、たとえば情報通信などではアメリカが世界を支配しています。それをバックにユニラテラリズム(単独行動主義)になったわけです。つまり、社会主義体制と対抗して、資本主義体制の先進国が共同して何かを達成する仕組みがG7体制だったけれど、それが本格的に崩れたのがこのイラク戦争だった。

1985年のプラザ合意は、何はともあれまだ冷戦だったので、社会主義国と対抗するためには資本主義国が妥協してアメリカを支えざるを得ないという理由があったわけです。日本もそうで、猛烈な為替レートの切上げを受け入れた。ドイツと日本は機関車だと言われて。ところが、冷戦体制も崩れて、ユニラテラリズムになった。トランプ=共和党政権はその延長にあります。

2.アメリカ-世界支配のレーゾンデートル

アメリカが世界を「支配」するレーゾンデートルは3つあると思います。1つは世界の憲兵としての役割、軍事力です。2番目は、いわゆる戦後の自由貿易体制の盟主としての役割。市場を開いて、それを引っ張っていく。だから、貿易赤字になってもドルを基軸通貨として受け入れることの承認ができたわけです。それが行き詰まった最後が変動相場制だったわけです。他の国が外貨準備としてアメリカ国債を持つ、もたれ合いの体制になった。

3番目は、戦後の社会主義に対抗する民主主義体制の、いわばモデルだったわけです。ところが、トランプはこの3つを全部投げ捨てた。投げ捨てて、アメリカのむき出しの要求をほかの国に、60カ国に関税の全面戦争で挑みかかった。当然のことながらこんなことはうまくいかないので、失敗が始まるわけですが、そういう意味では、アメリカの戦後支配のひとつの画期になって、下手をするとモンロー主義に戻ってしまうきっかけになるかもしれない。あるいは逆にむき出しの力の支配の時代になり、世界で戦争を引き起こすかもしれない。いずれにせよ非常に不安定な状態になってきているというのが今でしょう。

トランプ政権が発足して、メキシコ、カナダに25%の関税をかけ、中国に追加関税20%を課して、4月2日には、大規模に60か国にそれぞれバラバラの関税率を間違った式に基づいて強制した。ところが、金融市場ではこの戦後体制をひっくり返す措置に対する拒否反応、というかアレルギー反応が出て、アメリカ売りになった。ドルが売られ、国債が売られ、株も売られて「トリプル安」になってしまった。そこで10%のベース関税を実施したうえで、追加分については「90日間交渉しましょう」となって、その最初のターゲットが最も御しやすい日本になったわけ。

他の国は交渉をしていないので、日本の間抜けな新聞やテレビはトランプが日本を最大限尊重しているなどという論調を作っている。赤澤大臣がトランプの赤いMAGA Capをかぶってニコニコするという「お上りさん」ぶり。はっきり言えば、「日本は何も文句言わないからいい子だね」の状態なのが露呈したということだろう。

中国が反抗したら即125%の報復関税を追加して合計145%にした。ヨーロッパも相互関税を打ち出したけれど、ヨーロッパは90日間猶予があるならその間待つというスタンスだった。それぞれ簡単に言うことを聞かないのが明らかなのに対して、日本はとにかく属国に近いので一番やりやすい。トランプはそれを取引モデルにして、他の国とも交渉しようというのが見え見えです。

3.対抗できる中国とトランプへの貢物がない日本

ところが日本は、これまでの日米交渉で搾り取られきっているので、もう「ない袖は振れない」状態になっている。譲歩する材料がないくらいまで、日本は国力を弱めてしまったわけです。そもそも1970年代から自動車の輸出自主規制が始まって、1980年代半ばに日米半導体協定、91年に外国企業の半導体輸入割当てを強制されて、先端産業が全部潰れたわけです。その「交渉」過程で、自民党と経産省は「自動車さえ守れれば他は何でも譲る」という姿勢を取り続けた。結果、日本は「自動車1本足打法」になり、貿易赤字になったということです。

財政赤字もどうしようもない水準になっている。例えば米軍駐留費の問題。すでに年間2000億円の米軍の駐留費を負担をしているし、米軍関係全体に対しては8000億ほどの援助をし続けているわけです。だから、これ以上やれと言われても、GDPの2.57倍の財政赤字を抱えて――ギリシャでさえ1.8倍なのに――もうダメ。それ以上の要求を飲むのは難しい。

もっと言えば、「非関税障壁」については、ずっと同じことを言われてきたけれども、先に言った、自動車や半導体で結果的に日本がアメリカの要求を飲まされた1980年代までは、ジャパンズナンバーワンだったわけです。当時の貿易黒字の体制の時にアメリカに譲る話と違い、今はもう貿易赤字が恒常的になって、この状態で譲れと言われても、どうにもならないわけです。

アメリカの貿易赤字を救うためにさらに日本が貿易赤字になっていくという、非常にまずい状態が現状です。自民党と経産省の失敗のツケがここまで来ており、今までのゲームのルールが通じない。さらに、どう引き受けるかが非常に微妙なのは、参議院選挙を控えているから。米の輸入と言われても、90日の前までに米の輸入を認めたら、多分東北の6県は自民党が全議席を失いかねません。早くさっさと決着してしまうのも難しく、参議院選挙の後で合意をするのも難しい。が、どちらかしかないわけです。

一方、2025年の1〜3月のアメリカのGDPの落ち込みがすごい。商務省が公表した1〜3月期のGDP速報値は、それまで2.2%台あったものが、前期比年率でマイナス0.3%になっています。駆け込み輸入の増加と消費の減速が原因です。

加えて、インフレ傾向も大きく出てきて、スタグフレーションになるだろうと言われているわけで、これは日米ともに非常に苦しい選択になってくる。日米関税交渉と言われるけれど、交渉ではなく、朝貢なので、何を貢ぐかを日本が決めなくてはいけないのに、それを決められないほどに厳しい状況に追い込まれている。アメリカも追い込まれたけれど、アメリカに譲って必死に支えてきた日本も追い込まれている。ウィンウィンのいい話は一つもないことがはっきりしている。

トランプは「俺が大統領になればインフレを全部退治する」と言っていたのが、国内がスタグレーションになると完全に裏切られてしまうので、今どんどん支持率が落ちている。非常に悲惨な結果になる可能性が高いわけです。

もう一つ明らかになっているのは、米中が経済では非常に密接な関係になっているが故に、デカップリングをやろうとすると双方で痛みが発生する。それを調整し始めると関税政策の客観的基準がますますなくなるという矛盾に、トランプは追い込まれていることです。パソコンとスマホ、半導体の製造装置は中国製品を輸入しても関税をかけないとか、「なんなんだこれは」というような話になっている。はっきり言えば、アップルは大量に献金をしてトランプ政権を支えているからだということ以外には何の基準もないわけです。

中国は中国でかなり競争力を強めているが故に、自信を持っている。アメリカが戦後の自由貿易体制を自ら壊しにきてくれたので、このチャンスを逃さず、最大限利用しようとしているのが今の状況でしょう。半導体も5ナノ、6ナノという非常に微小なものをファーウェイなどで作れそうになってきているようで、中国は非常に有利なわけです。生成AIも自分たちで作れるということも明らかになった。もう昔のように米中間に経済力の圧倒的格差があった時代、社会主義国との差があった時代の貿易戦争とは全く違っている。

しかも、日本と違って、中国は簡単には言うことを聞かない。むしろ、デカップリングで分断すればするほど、中国は真似する方が強いので、競争力を高めてくる可能性が高い。ボーイングはいらないと言ってエアバスに変えるなど、強気な姿勢で次々手を打つ。そして、しばしば話題になるように、アメリカの国債の値段が落ちるときに、中国が外貨準備としての米国債を売っているのではないかとの臆測が常に出てくる。

つまり、この米中の貿易戦争を強めれば強めるほど、戦前起きた為替や通貨を含む金融戦争に火が付く、そういう恐怖心をバックにして中国は強気に出てきているのが今起きていることでしょう。中国は、日本に次いで世界第2位の大きさの米国債を外貨準備として持っている国なので、それなりに無視できない影響がある。日本は米国債を売るなどはできないけれど、中国なら売ってしまうかもしれない。それから、ここのところ中国の為替レートがどんどん元安になっている。これは戦前の為替切下げ競争と非常に似た兆候だとも思われている。

そうすると、米中双方は簡単には譲らないと思うものの、どうみてもアメリカが一方的に勝って、日本をねじ伏せたようなことは、中国に対しては多分できない。むしろ紛争が相互の力をむき出した対立になるが故に、世界経済が非常に大きな打撃を受ける。その中で、日本と台湾と韓国が一番苦しい。その3か国は、米中両方と貿易関係が強い国なので、二股でやってきたわけですが、中国との関係を維持しようとすればトランプは許さないし、そうかといってトランプにくっつくと、中国市場を喪失して業績が非常に悪化する。こういう矛盾に直面してるのが今の状況だろうと思うわけです。

4.トランプは安倍政権のやり口を逆輸入した

先述の戦後の3つのレーゾンデートルで言えば、アメリカが世界の憲兵としての役割をやめると言うと、日本の防衛費負担の猛烈な増加を要求してくるので、日本は非常に苦しい。2番目に、戦後の自由貿易体制の盟主としての役割を放棄されると、米中に二股かけている日本、韓国、台湾は非常に苦しい状態になる。

で、3番目の問題。戦後の民主主義のモデルだったアメリカがそれを全部投げ捨てた。これで重要なのは、トランプ政権は日本の安倍政権の手法を逆輸入しているということだ。だから、今我々が眼前に見ていること、トランプのしていることを見ながら、日本がどういう体制に陥ったのかがよくわかる、反省しなければいけない点がよく見えてくるということです。

冒頭で、第1次トランプ政権時の最高戦略責任者、スティーブン・バノンの“Trump before Trimp”発言(2019年)を紹介したとおり、安倍首相は「トランプ以前のトランプだった」とされた。最初にあげたのは、対中国強硬姿勢をとったこと。これがトランプにとっての1つのモデルだということを言ったわけです。さらに安倍は、内閣人事局を作って、日本の官僚を全部手なずけて忖度官僚にしました。今イーロン・マスクがやっているのは、政府効率省なるものを作って、気に食わない官僚の首を切っていくこと。狙いは同じで、官僚を手なずけるやり方は全く同じ。

パウエルFRB議長が、関税を幅広くやるとスタグフレーションが起きますよと警告を出したりすると、トランプは辞任させると脅かした。そうしたら金融市場が強く反応してドル売りが進んだので引っ込めたけれど、それも安倍が黒田東彦を日銀総裁にしてアベノミクスを強制したのと同じです。

それから、籾井をNHK会長にしてメディア介入を露骨にやったし、内閣法制局長官を小松元仏大使に代えて、集団的自衛権の解釈を変更し、閣議決定で安保法制を恣意的につくった。トランプは、メディアに関しては、FCC(連邦通信委員会)を含む独立規制機関の権限をホワイトハウスが制限するように動く一方、GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)に献金させ、保守化させてファクトチェックを全部やめさせる。事実上フェイク花盛りのフェイクファシズム状態にしたわけです。SNSを通じた新たなメディア介入という形だけれど、これも安倍の放送・メディア介入と同じことでしょう。そして議会を通さず、ほとんど大統領令だけで政策を進める手法も安倍と同じです。

さらに安倍が黒川検事総長を据えようとしたのに対し、トランプはもっと露骨に司法長官を抑えて、ディープステイト(陰謀国家)が自分を逮捕させたとして司法長官、FBIとCIAの長官を自分の子飼いで固めてしまうというやり方だった。また安倍政権から菅政権まで大学自治や学術会議への介入と同じく、「多様性・公平性・包括性(DEI)」否定や反ユダヤ主義根絶を理由にハーバード大学への補助金や免税特権を撤回した。議会制そのものを全部破壊したわけではないにもかかわらず、事実上独裁体制を敷いていく。私が『裏金国家』(朝日新書2024年)で「2015年体制」と言ったものを、トランプも同じような形で作ろうとしている。彼は関税戦争を導き出す一方で、世界にフェイクファシズムを輸出しています。そして、兵庫県知事選や財務省解体デモのように、日本がそれに最も染まっている。

5.日本の再生はアベノミクスを捨てることから

ではどうしたらいいのかという最後の話です。日本政府は対策がほとんど何もない。どこまで貢ぐかという交渉しかないという程度で無策。野党も現状認識は全く不十分。そこに根本的な原因がある。5万円を給付金しようと言ったりして、ばらまきを最大の政策にしているが、給付や減税をしてもこの国の産業衰退や経済衰退は全く解決しないのは明らかです。問題の核心は、メディアを中心にしてアベノミクスの大失敗を全く総括できていないことです。これでは、ますますこの国の競争力は衰退していかざるを得ないでしょう。

アベノミクスはもうデータを見れば明らかに大失敗です。GDPはどんどん落ちて、今や世界第4位。間もなくインドにも抜かれて第5位になる。1人当たりGDPは、安倍政権誕生時の2012年には世界17位だったのが、2024年では韓国にも台湾にも抜かれて38位まで落ちた。実質賃金が全く伸びないまま、外からインフレがやってきたために、アベノミクスはやめなければいけないのに、やめるにやめられなくなり、円安インフレをどんどんもたらしている。結果として一番大きいのは、この経済力の衰退の結果、子供が生まれない、産んでも展望がないと、少子化が激しく進んで、国力の衰退が起きていることです。これをどうしたらいいかという危機感がなく、アベノミクスを続けているかぎり、この国はどんどん沈んでいくだろう。

米中の貿易戦争・関税戦争が激化しないまでも長引いていく結果、日本は高付加価値産業が全くないので、「自動車1本足打法」でアウトになっていく可能性が高い。アメリカに輸出できないし、やがて電気自動車や自動運転では、中国メーカーに全く勝てなくなっていく。中国は先に言ったように半導体や医薬品の開発でも最も力を入れ、どんどん伸びている中で、日本だけが取り残されていく。この先少なくとも4年間続くトランプ時代の関税戦争時代の中で、日本が耐えられないほどの経済危機に落ちる危険性があることを見るべきです。「減税万歳」の類の議論をまだやっているころに末期症状があると言わざるを得ないと考えます。

とくに国民民主党やれいわ新選組が言う赤字国債依存の消費税減税が一番悪い。国と地方で消費税5%分で15兆円、10%で30兆円もの財源がいる。結局、日銀の金融緩和で支えて円安インフレをもたらすことになる。5%減税しても5%物価上昇が起きれば、財政を悪化させるだけです。れいわと共産党が言っている消費税廃止論も、ひとつの税制論としてありえますが、少子化対策を本気で取り組まないと、現役世代に保険料と所得税負担を集中させるので、いずれも新自由主義の闊歩を許すことになっていく。

軍事費を削ると言っても、残念だけれどすでに契約した防衛品を破棄することはなかなかできないわけです。契約期間を長引かせることしかできないので、例えば5年契約を10年にするとかして金額を落としていくしかない。手段が限られていて、しかもトランプ相手では交渉が難しいので、簡単にできない。そういう現実を知らなすぎる。

実際、大企業の内部留保を吐き出させると言っても、いきなり15兆とか30兆という金額は出てきません。内部留保の課税は、非常に論争が起きやすい。株式会社は株主のものだという考え方で言えば、株の配当にも課税しているので二重課税だという批判が必ず出てくる。その株主も含めてステークホルダー論で対応していかざるを得ないので、そんな簡単に10兆円もの数字が出てこないわけです。時間をかけて少しずつやるしかない。

差し当たりは、法人税減税を元に戻し、金持ちの金融所得に対する所得税率を少しでも引き上げるとか、租税特別措置の大企業優遇・法人税減税措置を縮小していくのが実際にできることなので、現実的に財源や規模を考えると、4兆円から5兆円程度になるでしょう。すると食品の消費税ゼロが現実の限度ではないかと思います。

今、エンゲル係数が異様に高い。その限りでは食品の消費税ゼロはありえます。立憲民主党は、それを1年経ってインフレが収まれば給付付き税額控除に変えようと言っている。これは1990年代にイギリスで出たマーリーズ・レビューという有名な税制改革提案に沿ったもので、世界的な常識に従っていると考えられるので、そんなに無理がない。ただしいきなり1年間の10%減税を戻すというやり方も無理があります。食品価格上昇率やエンゲル係数の上限を決め、それを下回ったら5%戻し、次に10%戻し、給付付き税額控除に変えて行くのです。赤字国債依存の消費税減税とか消費税廃止論とか、形の上で景気がいいように見えるけれど、大きな弊害があることを見抜くべきです。

何よりも、減税しても多くの人が消費を増やすとは思えません。特に赤字国債依存であれば社会保障を削ることになるし、消費税廃止になれば、先に述べたように超少子化の状態だから現役世代にますます保険料や所得税の負担が集中する。結果として負担に耐えられないから、実際には新自由主義者と同じ結論になるというところに考えが及ばないわけです。目先の利益を追い求めるポピュリスト的な政策ではなく、未来の社会を考えながら、本当に困っている人たちを救う税制改革こそが必要なのです。

6.危機克服の手立てはエネルギーと食料の自給率を高めること

本当に手取りが増えるようにするには、やはり新しい高付加価値な産業を作ることが大事だし、それから、どういう時に危機が起きるのかを考えてほしいわけです。大きく財政赤字が出てくるような政策をやれば、金融市場は先物中心で、コンピューターで高頻度取引をやるので、2022年秋にトラス英政権で起きたように円や株が急落することになりかねない。

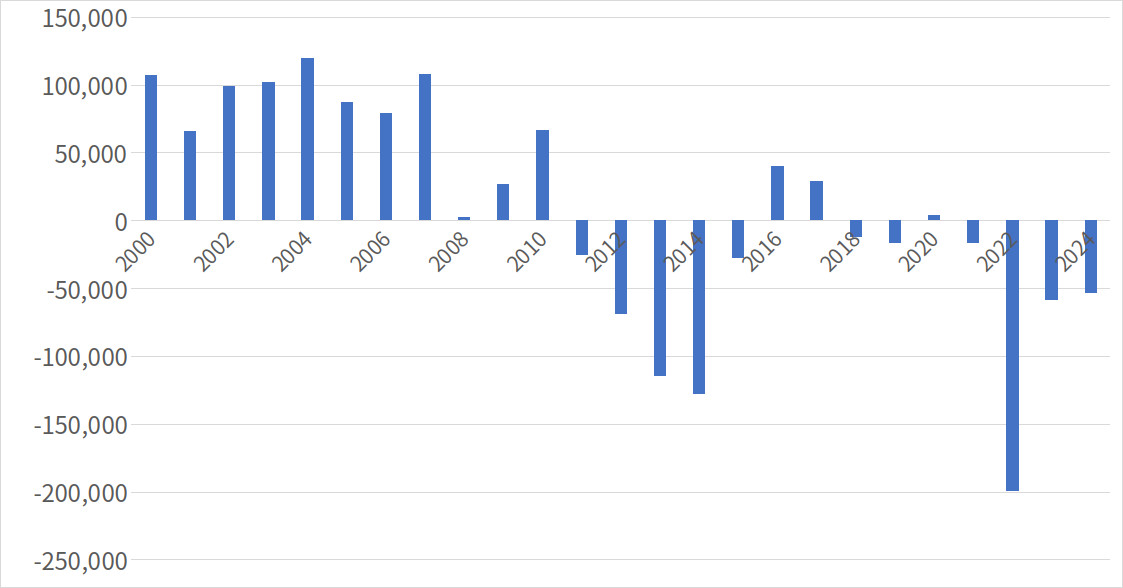

貿易赤字の動向(2021年〜)

自民党の森山幹事長が、財源を示さない減税政策は「国際的信任を失う」と指摘したそうだが、それは私が先に言ったことです。だったらコロナ給付金に12兆円ばらまき、マイナンバーで3兆円をばらまき、バカ高い原発に税金をドボドボ注ぎ込むゆとりはないはずです。実際に先物取引主導で危機が起き、実物の国債の売りに結びつけば、本当に深刻な危機になる。実際非常に際どいことになっている。だから、アベノミクスの失敗をきちんと総括してないまま赤字国債依存だけを続けていけば、すぐにもそういうことが起こるということを自覚すべきです。

貿易赤字の推移

加えて、このまま貿易赤字を続けていけば、米中を含めた関税戦争の中で日本がその貿易赤字体制を定着させてしまい、結局やがて経常収支の赤字になっていく。例えば自動車産業が負けると、海外へ出ている下請産業などもダメになっていくので、その海外での収入、投資の収益が上がらなくなってくる。その時にすごい深刻な事態になる。

MMT論者やリフレ派が言ってるように、赤字国債が膨んでも通貨発行権があればデフォルトが起きないというのは、全くの無知そのものです。先進国でも、イギリスや韓国でも、事実上デフォルトに近い状態になって、IMFの介入を受けたりもしています。ロシアやメキシコやブラジルやアルゼンチンやギリシャなど、いろんな国々で何度もデフォルトになってきています。日本は一人あたりGDP38位で、もはや先進国ではないのです。

その時共通しているのは、経常収支が赤字になって、その赤字を埋めるために外国人投資家がその国の国債を買い始めたり、外国資金の短期資金に頼ったりするようになるとアウトになるということです。経済指標が悪い時に、一気に外国人投資家が国債を投げ売りすると、日本ならばそれによって円からドルに一気に転換するので、円が猛烈に暴落をし始める。国債が暴落を始める。で、金利が猛烈に上がってくる。そして経済危機になるわけです。こういう最悪の事態は日本ではまさか起きないだろうと思っていますが、貿易赤字国になり、日銀の金融緩和で海外に金を流して投資でかろうじて稼いでいるだけです。円安インフレで日銀が金利引き上げを余儀なくされれば、政府は国債利払い費が膨張し、日銀は当座預金の利払いで債務超過になる危険性が迫っています。産業がさらに衰退し、海外の債券が暴落したりしたりすれば、あっという間に円や国債が投げ売りされる事態を招きます。

それを防ぐために必死に貿易黒字を稼ごうとしたのが日本の経済の高度成長の教訓です。もう一度逆戻りするんですか、ということです。アベノミクスが、そんな危機は起きないという完全な嘘を振りまいたために、お札を刷れば何とかなるというとんでもない嘘がまかり通っています。日本国民全員が一億総振込め詐欺にかかった状態です。

そういう経済危機に近い状態に陥った時に、すぐ貿易を黒字に戻せますか。戻せないと考えると、今この国の安全保障にとって最も重要な項目は、エネルギーの化石燃料の輸入25兆円と食料品・農産物の輸入超過12兆円を、自給率を高めることによってとにかく半減させていくことです。それによってようやくまさに国難を防ぐことが可能になってくる。

その中で、例えば癌治療の分子標的薬を作って、それを輸出するなどの新しい付加価値を生み出す産業を生み出す。あるいはエネルギー転換で化石燃料の輸入を大幅に削るとか、食料を自給して地域経済を強化していくとか、そういう現実に人々が生活を成り立たせていくような経済構造をどう作り出すかが一番大事なことです。それなくして手取りが増えるわけがない。赤字国債で減税して手取りが増えることは全くない。インフレになるだけです。そういうあたり前の常識を共有すべきです。

お札を刷ってうまい汁を吸うなどとの安直な発想そのものが、この国をダメにしています。このトランプ関税戦争が少なくも4年間続き、世界経済が危機に陥る中で、私たち自身がどうやってその危機を未然に防ぎながら国を成り立たせていくのかを真剣に考えなくてはならない。そういう時期に来ていることを、今考えなければ間に合わない。そのことを声を大にして強調しなくてはなりません。

かねこ・まさる

1952年東京都生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。慶應義塾大学経済学部教授を経て、同大学名誉教授。立教大学大学院特任教授の後、2023~24年淑徳大学大学院客員教授。専門は、制度経済学、財政学、地方財政論。著書に『金子勝の食から立て直す旅』(岩波書店)、『閉塞経済』(ちくま新書)、『新・反グローバリズム』(岩波現代文庫)、『新興衰退国ニッポン』(共著、現代プレミアブック)、『「脱原発」成長論』(筑摩書房)、『資本主義の克服「共有論」で社会を変える』(集英社新書)、『日本病―長期衰退のダイナミクス』(岩波新書・児玉龍彦との共著)、『平成経済 衰退の本質』(岩波新書)、『メガリスク時代の「日本再生」戦略』(ちくま選書・飯田哲也との共著)、『人を救えない国』(朝日新書)、『現代カタストロフ論』(岩波新書・児玉龍彦との共著)、『高校生からわかる日本経済』(かもがわ出版)、『裏金国家』(朝日新書)など多数。

特集/どう読むトランプの大乱

- 20世紀の文明史的遺産を再構築する東京大学教授・遠藤 乾×本誌代表編集委員・住沢 博紀

- フェイクのトランプは日本政治を写す鏡慶応大学名誉教授・金子 勝

- トランプ政権の暴政を正当化する論理を撃つ神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- トランプ政権に100日目の壁国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- 苦難のヨーロッパ――恐れず王道を龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉

- 保守党のメルツがドイツの次期首相在ベルリン・福澤 啓臣

- トランプ大統領の再登場で岐路に立つ国際気候変動対策京都大学名誉教授・松下 和夫

- AI封建制のパラドクス労働運動アナリスト・早川 行雄

- 労働問題は高校でどう教えられているのか元河合塾講師・川本 和彦

- 社会医療法人山紀会(大阪市西成区)が暴挙大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆