特集 ● 内外の政情は”複雑怪奇”

昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代

連載・第2回――100年前のタイムカプセル

ジャーナリスト 池田 知隆

気宇壮大な「太平洋」企画

「太平洋の波よ、真理を伝うる太平洋の叫びよ、地球上の陸と水との中にも、特に、汝は昔より誰いうとなく、太平の大海として名を負うている。それを誠ならしめよ。」

昭和史開幕前夜にあたる1926(大正15、昭和元)年、西村真琴は「50年後の太平洋」と題した懸賞論文に応募した。水生生物の研究者として人類全体の平和と幸福を願って論文の最後をそう締めくくっている。それを機に、北海道帝国大学教授を辞めて大阪毎日新聞に入社した。

しかし、現実には西村の願いに反して太平洋が激しい戦火の海と化した歴史を私たちは知っている。私たちは、3年先はおろか、来年のことさえ予測するのは難しい。50年後の世界といえば、自らの生存期間にかかわる最大限の時間であり、人が予測に関心をもてる限界点ともいえる。太平洋ではいまも軍事戦略や資源獲得をめざして争いが絶えない。100年前、日本人はどのような未来を構想していたのだろうか。

「50年後の太平洋」

この「50年後の太平洋」と題した懸賞論文は、大阪毎日新聞、東京日日新聞が1926年元旦に募集した。50年後の1976(昭和51)年を想定し、日本と米国の間によこたわる太平洋はどうなっているのか、市民から広く論文を求めた。昭和の改元はその年の12月25日。いわば「大正」最後の大型企画で、その気宇壮大さは「大正デモクラシー」といわれる時代の空気を感じさせられる。

1等入選の副賞は「欧米視察」(旅費6000円贈呈)という高額で、世間の注目を浴びた。2等は「支那視察」(旅費1500円)、3等は「満・鮮・台・樺(満州、朝鮮、台湾、樺太)の適宜視察」(旅費500円)とあった。そのころの給与所得者の平均年収は741円、大卒初任給が50円だった。日欧間の一等船客が500円で、当時の6000円は家3軒分にあたり、破格の賞金額だった。

審査員は、元満鉄総裁で逓信・内務・外務大臣や東京市長を務めた後藤新平をはじめ、『日本風景論』の著者・志賀重昂や研究者、ジャーナリストなど10人。論文の応募総数は324篇。応募者は満州、朝鮮、台湾、樺太のほかドイツ、ハワイと広い地域に及び、英文、独文のほか点字での応募もあった。3年前の関東大震災(1923年)を乗り越え、応募者の論文には明るい未来に向けての大胆な予測が盛り込まれていた。

1等入選となったのは、朝鮮大邸府鳳山町の官吏、三好武二(1898-1954)で、29歳の若さだった。2等は兵庫県武庫郡甲東園(現西宮市)の運送業、高山謹二。3等は京都市の自由業、佐々井晃次郎とあった。西村真琴の論文は選外佳作(5篇)の1編に選ばれ、金200円が渡されている。

忘れ去られていた「宝箱」

入選作など8編を収録した論文集は、新聞掲載後の1927(昭和2)年1月に大阪毎日新聞社から刊行されている。それから100年近く、まるで“タイムカプセル”のように長く時代の底に埋もれ、ほとんど忘れ去られていた。この”知的宝箱”を開いてみたくなり、調べてみると、幸いにも国立国会図書館が所蔵し、『五十年後の太平洋 大阪毎日新聞懸賞論文 (国会図書館コレクション) 』としてインターネット上に公開されていた。著作権保護期間が満了した画像データを最適化した電子書籍(Kindle版)になっており、わずか110円で入手できた。しかし、旧字体の文章をパソコンで読むのは疲れる。ともかく現物を読みたくなり、なんとか古書店を通して入手できた。

この懸賞論文の趣旨はこう書かれている。

「決して太平洋を中心とした国際政局に関する問題のみに限るのではない。(略)例えば五十年後の太平洋の交通はどうなるか、明治初年の我国を中心とした交通状態と、今日の大汽船、飛行機、潜水艦、無線電信電話が、空中、水面、水中に交錯する有様とを比較して、更に五十年後の太平洋を思うとき、そこにお伽話のような世界が描かれぬでもない、或は科学の応用が進歩して、(略)海底鉄道ともいうべき、今日において想像すべからざる新装を凝らして、大陸同様に人類の利用するところとならむとも限らぬ、更にまた人類の食糧提供場としての五十年後は如何、太平洋に散在する各島嶼並にその住民の五十年後は如何……(略)

…さては太平洋の各国の準備は五十年後ドレ程までに縮小さるゝか、推理をロジカルに進めて五十年後を考えるときはそこに無限の意味があり興味があり教訓がある」(一部現代語表記に直している)

収録された論文ではいずれも、食糧の提供の場、各島の住民の姿、海洋学、地球の変遷、各国の軍備状況などについて、空想を含めた科学的未来が縦横無尽、自由自在に論じられている。約750頁に及ぶこの分厚い本は、日本にとって初めてのSF(サイエンス・フィクション)論集といえなくもない。その50年後の未来の、さらに50年を越えた21世紀の現在に生きている私たちの目には、見当はずれの空想や身勝手な願望、荒唐無稽の予測が繰り広げられていると思われたが、意外や意外、新鮮な記述の数々に目を見張らされた。

「石油の一滴は血の一滴」とか「大艦巨砲主義の時代は去り、航空機が戦力のカギ」という太平洋戦争前夜に叫ばれていたことが、大正末期にすでに語られていた。戦艦無用論を説き、航空機の戦力に注目した山本五十六提督によるハワイ攻撃に16年も先立って、航空機優位の時代の到来は当然視されていたのだ。

この論文集の全体的な論調としては、交通の発達によって太平洋の横断が容易になること、日本は「アジアの先覚者」として欧米に対して抵抗の声を上げる植民地や沿岸諸国を支援すること、強力な兵器の出現によって抑止力が働き、戦争が不可能になること――などがあげられている。大正デモクラシーのなかで論者のすべてが平和主義に徹していたのは驚きであり、国際的な視野も広く、柔軟な思考の跡が見られた。

「日米問題」としての太平洋

当時、太平洋問題をざっと概観しておこう。

太平洋地域は、西洋諸国によって区域が線引きされた「欧米の太平洋」であり、「アジアの太平洋」ではなかった。第1次世界大戦によって、赤道以北の南太平洋の諸島(南洋群島)を国際連盟の管理下にある委任統治領として支配することになった日本は、南洋群島を「文明化」させる責務を自任していた。欧米の論理を越え、太平洋における日本独自のアイデンティティをどのように形成していくのか。そして日本にとって太平洋問題は「日米問題」として受け取られていた。

1921(大正10)年11月から翌年2月まで、アメリカ大統領ハーディングの提唱でワシントン会議が開かれる。海軍軍縮と極東・太平洋問題を協議し、ワシントン海軍軍縮条約などが締結され、日本、アメリカ、イギリス、フランスによる4カ国条約で太平洋諸島の諸権利が分配されることになった。日本はこの4か国条約を結ぶことによって日英同盟を廃棄する。しかし、結果的に、黄色人種の勢いが盛んになって白色人種に及ぼすという「黄禍(おうか)論」の頭目と見なされた日本は、4カ国条約をもとに他の3カ国から発言権を次第に奪われ、孤立感を深めていくことになる。

「排日移民法に抗議するデモ(1924年、在日アメリカ大使館前、Wikipediaから)

1924(大正13)年5月、アメリカで日本人を標的にした「移民制限法」が成立。それまでの50年、大手をふるって入国していた日本人は米国で働くことができなくなった。急速に軍国主義、国家主義的な雰囲気を強めていた日本の世論は沸騰し、将来的に日米の開戦が現実になる可能性が論議され始めていた。

「人造人間」は神の冒涜か

1等に入選した三好武二も、太平洋の<黒い影>として日米戦争の可能性をあげている。論文の各章の見出しから拾えば、「星を散した縦縞外套の悪魔(米国)」と「『律義者子沢山』の日本」、さらに「日米両国果たし闘うか」とある。内容は、論文というよりも未来小説の形をとり、太平洋圏はひとつの新しい文明として構想し、石油危機、エネルギー資源、専管水域問題をはじめ、テレビ、ロボット、ロケット、レーザー兵器などの出現を予見している。

欧州視察にむかう三好武二(神戸港にて)

三好は青森県弘前市生まれ。東京高等工業学校(現東京工業大学)応用化学科を卒業し、化学会社を経て朝鮮総督府道技手として京幾道慶尚北道で勤務していた。懸賞論文に当選したことで、朝鮮総督府嘱託という身分のまま欧米、南洋、豪州、ニュージーランド、欧州各地を視察し、ロンドン大学で植民地政策を学んだ。1928(昭和3)年に帰国後、大阪毎日新聞社に入社し、学芸部で西村と机を並べている。

その大胆な構想力に満ちた論文の内容を少し紹介しておこう。

まず科学的予測として、日本と地球の反対側のブラジルに地軸を貫く地中電波の観測所を設け、「日伯の地中電波地球内部で握手」することあげた。その地中電波の変調によって「太平洋底に大鉄鉱の発見」があり、大地震、大津波への観測などの対応も進む。「水力権潮力権の争奪起る」や「魚雷航空機を乗せた大潜水艦」の項目もある。その後、実現しなかったものも多いが、その構想力は興味深い。

「人造人間」はドイツで生まれると予測。第18章「食わずに働く『人造人間』が出来る」の中でこう紹介している。

化学の国、ドイツが恐れているのは自国の人口増加。産児制限が国の援助の下で行われ、国民を壮健にするために最新の学理は医学に集中され、国民の死亡率は世界で一番低くなる。さらに合成化学を発展させていく。

「ホルモン剤、蛋白質、脂肪、ビタミン、繊維素の製造がこれである。人造肉、人造砂糖、人造羊毛、人造護謨、人造革などは、いつしか人造という冠語が取去られて一般の商品となっていた。……こゝでいう合成とは、その物質の化学的性質が天産物と全く同一なるものを人造することであって、八方ふさがりのドイツが世界経済に対する一つの反抗、一つの復讐と見るべきであるかもしれない。(略)

更に驚くべきは近頃漸く曙光を認めたという人造人間である。早晩、吾々は食わずして働く人間に出会うであろうが、その完成を否定すべく余りにドイツの化学が発達しているのだ。これは果たして科学の進歩であろうか。あるいは神への冒涜であろうか」

最終兵器としての殺人光線

やがてアジア太平洋をめぐって日米戦争が勃発しそうになり、上海自由市で「太平洋会議」が開かれる。中国問題をめぐっては、「新標語『支那は支那人の支那』」が掲げられ、「揚子江を境界に南北両共和国」が提案され、「太平洋会議」は紛糾する。

そのとき、日本が殺人光線を発明する。その殺人光線発生装置のノウハウを日本が各国に公開することで戦争不能、軍備撤廃という事態に陥るというのだ。なんという大胆な結末だ。日本代表はこう発言している。

「想像して御覧なさい。いざ戦争という時には、人造人間が先ず航空機に乗って戦線に立つでしょう。殺人光線はこれを殲滅する。又人造人間が補充される。又焼き尽くされてしまう。これを繰返している中にどんな恐ろしい事件が持上るでしょう。人造人間を動かすものは、御承知かも知りませんが一種の電波です。又殺人光線も電波の変身。この二つのものが戦場で盛んに使用される段になると、地球上の総ての生物は脳細胞に異状を来して死滅してしまうのです。人類の滅亡は明らかに共倒れを意味するではありませんか。」

こうして日本が開発した「殺人光線」とドイツが開発した「人造人間」が戦争の抑止力となって米国が折れ、平和が戻る――というのである。

「科学も究極に至っては宗教に等しい。偉大なる救世主―殺人光線と人造人間は国際連盟の殿堂に安置さるゝことになった」

現実には、日本で殺人光線は発明されず、原子爆弾の製造に成功した米国が日本に対して原爆を投下し、太平洋戦争の終結に導くことになる。だが、最終兵器の出現と、そのノウハウの公開によって軍備の撤廃にいたるという三好の未来構想力は示唆に富む。文中、「太平洋会議」で日本代表はこうも語っている。

「後刻配布することになっている図面と仕様書によって各国共数台の殺人光線発生装置を備えられたい。そして、この発生装置は『開くべからざる壺』として相互に尊重したい。かくして、戦争という呪うべき語をわれわれの辞書から抹消してしまいたいのである。ここにおいて、日本が何等侵略的野心を有しないことは明瞭に発表せられた訳であるが、全く日本は平和の真の渇望者に外ならない。」

これは、現行の日本国憲法に掲げられた理想に先行しているといえなくもない。現代のAI(人工知能)によるドローンやサイバー戦争の未来は、すでに現実のものとなっている。世界各地で戦火が拡大し、第三次世界大戦の危機が叫ばれているいま、私たちはどのような未来の構想力をもちえているのだろうか。全くの空想といえばそれまでだが、現時点から見ても三好論文はいろいろと考えさせられる提言となっている。その後の三好の人生遍歴も面白いが、ここでは省略する。

無尽蔵な海洋資源とエネルギー

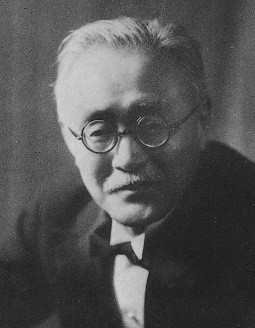

西村真琴

佳作となった西村論文にもふれておこう。西村は植物学、生物学の研究者として満州や欧米で過ごした経験をもとに、科学者としての視点から提言。巻頭言として北海道の石狩平野の原始林に分け入り、鬱蒼閑古の森からの<予言黙示録>として語っている。

「太平洋の波は、世界の持つ二つの悩み――人口問題と食糧問題とに警告を与え」、そこで最も苦しんだのは日本であるという。そして大きくまとめて二つの提言をしている。一つは太平洋にあるさまざまな海洋資源の保護と開発であり、いま一つは太平洋を取りまく国や地域、とりわけアジア諸国の危機を乗り越えるために、相互理解や連携を深める同盟・連盟を結成することである。

まず、「殺魚光線」を使った漁業の未来を描いている。これによって一度に大量の魚が獲れる効率的な漁法が開発される。その結果、漁業は安定した生産ができるようになるが、「殺魚光線」による漁法は乱獲をまねき、魚資源の枯渇という危機を迎える。そこで自然水槽を利用した魚の養殖を振興させて漁業を市場生産に移行させ、魚族の保護と有効利用を図る。

太平洋に眠る多彩な資源を獲得するためには、人工光線によって海中窒素を採取する事業や、採取した窒素を利用して海中のプランクトンを増殖させ、魚を増やして漁業の振興に結びつけようという提言もある。さらに海の波動エネルギーを蓄える蓄動力機を開発して活用すること。海上に吹く風、海岸に打ち寄せる波や、潮の満ち引きを活用する海洋エネルギー発電は現実に、新たな再生可能エネルギーとして注目されている。

新渡戸稲造との交流

西村論文は、水産専門部の教授としての豊富な知識の基づく科学的な予測と具体的な提言に満ちているが、それだけではない。西村真琴は、太平洋を取りまく国々や地域の相互理解をめぐる外交的、政治的提言を積極的に展開している。水生生物の研究者である西村真琴が、どうして国際的な問題に目を広げ、論じるようになったのか。そこには、新渡戸稲造(1862~1933)との深いかかわりがあった。

西村はコロンビア大学留学を終えたあと、欧州各地で水産生物学、浮遊生物学の研究を続け、1920(大正9)年、イギリス・ロンドンで新渡戸と出会っている。前述したワシントン会議の前の年だ。いまでは五千円札の肖像となって広く親しまれている新渡戸は当時、国際連盟事務局次長としてロンドン事務所に滞在していた。

新渡戸稲造

新渡戸は流麗な英文で書かれた著書『武士道』を通して、「黄禍論」が広がる世界で日本人への理解に努める一方、日本人の国際感覚のなさについて悩まされていた。はたして、日本人の閉鎖的な島国根性は改造できるのか。もっと国際感覚をもつべきだと繰り返し語りながらも、そのような人物はなかなか見当たらない。そこに現れたのが西村真琴だった。

西村は満州から米国、欧州とひたすら好奇心のおもむくまま世界を股にかけて動いていた。その豊かな科学的識見だけでなく、その行動力に新渡戸はすっかりほれ込んだ。そのころ、母校の札幌農学校の後身でもある北海道帝国大学では水産専門部の教授人事をめぐるゴタゴタがあったといわれ、そのことを耳にした新渡戸が、西村を北海道帝国大学に紹介した。西村を通して母校に世界の息吹を注ぎたかったのかもしれない。広島高等師範学校卒の学歴である西村に帝国大学教授への道が開かれ、新渡戸は西村にとっての人生の恩人でもある。

人種差別撤廃の願い

そのころの新渡戸は、世界に異なる文化をつなぐためにエスペラント語に深い関心を寄せていた。人工的に作られたエスペラント語は、文法や語彙が比較的単純で習得しやすいという特徴があり、国際共通語として最適な言語ではないかと考えた。当時の国際連盟では、フランス語が主に使用されていたが、非フランス語圏の国々からは不満が出ていたからだ。国際連盟の総会でエスペラント語を作業語にする決議案に賛同したが、フランスの反対にあってそれは実現しなかった。

さらに人種的差別撤廃を提案して過半数の支持を集めるも、議長を務めたアメリカのウィルソン大統領の意向により否決される。そして1926年(大正15年)3月、約6年間務めた事務次長を退任した。体調を崩し、帰国療養するためだった。

そのような世界平和に寄せる新渡戸稲造の熱い思いを代弁するかのように、西村は論文のなかで人種差別の撤廃を強く訴えている。さらに日米が太平洋で開戦した場合、ハワイ諸島の争奪をめぐる激しい空と海の戦いを具体的に想定している。その戦いでは、

「最近の武器として急速に発達をとげた無搭乗空車隊なるものが、ラジオによって、宛然手足のごとく操縦されることも驚目駭心に値しなければならなかった」

といっているが、無搭乗空車隊というのは、いまでいうドローン兵器のことだろうか。

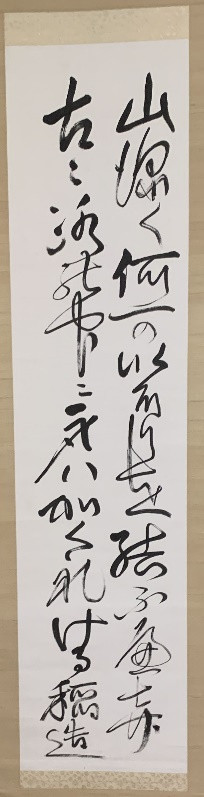

新渡戸稲造の書

太平洋は、欧州とアジア同盟(西村は、日本とロシア、中国を想定)と米国の3脚に支えられているべきだと西村は主張。しかし、欧米は、アジア・太平洋への支配を拡大していき、危機的な状況が生まれるが、それによる混乱を避けるために宗教界では「国際平和仏基(仏教・基督教)連盟会」などを組織化されていく。最終的には

「欧州の悩みも、アジア全体の所謂白禍問題も、新大陸が人類全体の安泰福利を目標とする道徳的高遠の理想のもとに執るべき宰量によって、解決され、したがって全世界の平和が将来せらるべき所以の多きにある」

といっている。そして冒頭の文章に連なる自然、環境を重視したエコロジストらしい論文は詩的情感に満ちていた。

西村は新渡戸から書を贈られている。それを掛軸にして大事に保管していた西村の孫、松尾宏さん(大阪府豊中市在住)に見せていただいた。古文書を研究している友人の助けで解読すると、こう読める。

「山深く 何かいほりを結ふへき こゝろの中ニ(に) 身ハ(は)かくれける 稲造」

北海道帝国大学に赴任する西村に捧げた言葉である。それに加えて国際問題の第一線を退き、どこかで静かに暮らしいこうとする新渡戸の思いも伝わってくる。

新渡戸が国連を去るのと軌を一にするかのように、西村もまた、新渡戸に紹介された北海道帝国大学での6年間に及ぶ大学生活に終わりを告げる。高い恩給が約束されている帝国大学教授という地位を捨て、ジャーナリストになることに家族や親戚からの反発が激しかったが、その決意は変わらなかった。翌1927年12月、一家をあげて札幌から大阪へ転居した。44歳の決断だった。

未来に過去がやってくる

学天則を製作する西村真琴

この西村論文を含む100年前の論文集「五十年後の太平洋」には、奇想天外なものが少なくないとはいえ、数々の大胆な発想や構想力に驚かされた。平和主義的な明るい国際観に立ちながらも、軍事的な問題を回避していない。SF的とはいえ、軍事技術の進歩と各国の政治的な対抗関係をうまく統合させて論じている。

その論理の展開には科学的な因果律が貫かれている。地中波の観測、海中遊覧船、殺人光線、人造人間……と、多彩な未来に向けた空想の花を開かせているが、それらはやがて手塚治虫によって漫画世界のなかで詳細に描かれていく。その手塚治虫による壮大な科学的構想力に引っ張られるように戦後、小松左京や星新一、筒井康隆……などによる日本独自の壮大なSF小説の世界が生み出されていった。

新聞社に入社した西村は、自らの科学的知見をフルに生かし、東洋発のロボット「学天則」の製作に情熱を注いだ。人造人間が「所詮は機械人形乃至は電気人形の範囲を脱し得ない」ものと自分ではわかっていたが、「この空想の中から思いがけない価値をとぎ出すことが出来ないと断言することは難しい」という。「礎石をおく者がなければ何事にも建設はあり得ない」というのが西村の信念だった。

東洋初のロボット「学天則」

東洋発のロボット「学天則」、その「心優しい」人造人間の胸には、宇宙、世界という意味をもつコスモスの花の飾りがあった。大きな目の不思議なその顔つきは、民族に優劣はないという考えから世界中の民族の特徴を混ぜ合わせてデザインされている。そこには、戦争抑止力としての『人造人間』と『殺人光線』という三好武二の斬新な発想や、太平洋の平和、人種的差別の撤廃をめぐる新渡戸稲造の願いが込められていた。

長く歴史の闇に隠れ、21世紀に甦ってきた「学天則」。その顔を見ていると、ふと、天からこんなささやきが聞こえてきた。

「100年前に忍び寄ってきたあの足音に耳をすませ! 現在が過去に追い抜かれ、未来に過去がやってくるかもしれない!」(続く)

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008~10年大阪市教育委員長。著書に『謀略の影法師-日中国交正常化の黒幕・小日向白朗の生涯』(宝島社)、『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

特集/内外の政情は”複雑怪奇”

- 闘うヨーロッパ――合理と非合理の決戦へ龍谷大学法学部教授/松尾 秀哉

- 「ハリス体制」に結集した民主党国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 新自由主義を終わらせ、社会を立て直すジャーナリスト/尾中 香尚里

- 立憲民主党の地方議員出身女性議員の新しい風に期待する参議院議員/高木 真理

- 歴史を騙る「国家」の罠に陥らないために神奈川大学名誉教授/本誌前編集委員長/橘川 俊忠

- 緑の党が失墜、極右AfDが勢力拡大するドイツ在ベルリン/福澤 啓臣

- 世界は大転換の兆し労働運動アナリスト/早川 行雄

- 公式党史はどう書き換えられたか成蹊大学名誉教授/富田 武

- 労基法の改悪・解体を阻止しよう東京統一管理職ユニオン執行委員長/大野 隆

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト/池田 知隆

- 「群馬の森」朝鮮人追悼碑破壊の意味立教大学兼任講師/小林 真生

- 福田村事件は大正デモクラシーに対する反撃筑波大学名誉教授/千本 秀樹