特集●驕れる者久しからず

保守結束のシンボルとしての改憲論

虚構を現実化しようとした安倍晋三の悲劇(上)

日本女子大学名誉教授・本誌代表編集委員 住沢 博紀

1.怒涛のような2017年前半の世界の流れ

2.5月3日、安倍の改憲提案からの潮目の変化

3.主権国家:保守結束のシンボルとしての改憲論の核心

4.軍を持つ「普通の国」のリスク ― 国内分裂 (以下次号)

5.護憲に立つ保守リベラルは可能か

6.それでもデモクラシーを掲げる自立した対抗政党が必要

1.怒涛のような2017年前半の世界の流れ

2017年に入り、世界は怒涛のような変化に見舞われています。正確にいうと、変化の事実よりも、来るべき大変動あるいは大混乱への予感です。その最大の発生源は、1月にアメリカ大統領に就任したトランプに由来しています。TPP協定離脱宣言から始まり、京都議定書に続き地球温暖化対策を定めたパリ協定からの離脱も表明しました。そのため7月にドイツのハンブルクで開催されたG20サミットでは、アメリカは19対1と国際的に孤立しました。戦後世界において、自由主義社会の価値と秩序の擁護者を自負し、また敵対者も含めてそのパワーを承認されてきたアメリカは、トランプ大統領の下で、「アメリカ第一」の「ディーラー」国家に退却しつつあります。

北朝鮮の大陸間核弾道弾ICBMの開発に対して、トランプ政権はアメリカ本土への直接的な脅威であるとして、軍事手段も含めた対抗手段をとると警告しています。米ソ核戦争勃発の一歩前までいったキューバ危機の再来かのようです。ただトランプはケネディではないし、北朝鮮は当時のソ連のような大国ではありません。「最後通牒」により相手を威嚇し制御するというやり方は、今回のほうがはるかに難しく危険です。しかも被害にあうのはアメリカ本土ではなく、韓国であり日本であることを私たちは自覚する必要があります。NYタイムズが最近提唱しているように、北朝鮮を核保有国として承認したうえで、アメリカとの平和条約を交渉するという選択肢も登場してきています。

本論のテーマである保守派の改憲論とも関連しますが、日米安保がどこまで、あるいはどのような条件の下であれば、本当に日本の安全保障に寄与するのか、冷静な検討が迫られています。というのも、本論の主題である日本の保守主義と改憲論の核心をなすのは、憲法9条と日米安保体制の相互補完関係です。それはアメリカによる国際秩序の維持、パクス・アメリカーナを前提にしています。これまでも、ベトナム戦争やブッシュによるイラク侵攻など、アメリカによる国際秩序の維持は、国際平和の維持と同じではないことが議論されてきました。今、アメリカが国際秩序すらも維持できないとすれば、憲法9条の平和主義、あるいは自衛のための最小限武装という要請を、日米安保を継続するという条件の下で、どのように生かすことができるのか再検討しなければなりません。戦後70年以上、日本が「平和国家」を維持することができたのも、いろいろな理由があるにせよ、憲法9条の存在が大きかったからです。

昨年からこの7月まで、大統領罷免請求(韓国)やEU離脱(イギリス)、それに全く新しい政党運動を伴った大統領選挙(フランス)など、G20の諸国で大きな政治変動が連続しています。マクロン大統領の場合はまだ判断できませんが、イギリスのメイ首相や韓国の文在寅大統領の場合は、運動が劇的な展開を見せたことに比べて、政権の座にあってできることは限定されているようです。

実はこのことこそ、現在の世界の問題をよく反映していると思います。既成政治体制は、政党レベルでも一国レベルでも、大きく揺らいでいます。20世紀の制度が崩壊の危機に瀕しているといってもいいくらいです。しかし新しいものはまだ見えてきていません。私の研究領域からいうと、オランダ労働党やフランス社会党の2017年春の国政選挙に際しての凋落は(一桁台の得票率に落ち込む、あるいは第5党、第6党になる)、驚くべきものです。20世紀の社会主義労働運動の歴史がついに消滅の時期を迎えるのかと思わせるほどです。幸いスウェーデン、イギリス、ドイツではまだ健在ですが、将来はわかりません。

これに対して習近平の中国は、「一帯一路」のグローバル戦略や国内腐敗追及など、元気があります。ウクライナ問題で国際社会の制裁を受けるプーチンのロシアも、反転攻勢の機会をうかがっています。これにトルコのエルドアン、フィリピンのドゥテルテ大統領、すこし弱くなってハンガリーのヴィクトル首相など、権威主義体制の指導者の国々が増えています。20世紀の最後の20年ほどは、世界に民主化の波が押し寄せましたが、21世紀は前世紀のレジームであった権威主義体制が復活しつつあるようです。

日本の安倍政権はこの中でどのようなポジションを占めるでしょうか。どこにも占めるポジションはありません。国連の核兵器禁止条約に署名もせず、脱原発やエネルギー政策の転換もせず、RCEP東アジア地域包括的経済連携交渉も中途半端であり、北朝鮮への圧力ではトランプに追随しており、おそらく首相としては最も海外を訪問していると思いますが、その方向は見えてきません。ただはっきりしているのは、改憲それ自体が第一の政治目的であり、あとの政策はそのための手段ではないかと思わせる点です。これは彼の個人的資質ですが、現在の政府、自民党内だけではなく、野党のなかにも、多くのミニ安倍が存在しているようです。

彼ら・彼女らを総称して、「冷戦時代に由来する反共主義と、主権国家を実現する憲法改正が保守の核心」と信じている人々、といえます。1955年の自民党結党時の時代の精神で生きている人々が、21世紀の現在と真摯に向かい合っているとはとてもいえません。国民目線からも、憲法改正が主要な争点であったことは一度もありません。それにもかかわらず、過去30年間ほど、政党再編や政党間協力、保守・革新(現在では保守・リベラル)の対立軸などがテーマになる場合、改憲派(タカ派)か護憲派(ハト派)かが、それぞれの陣営の境界線の線引きになるのはなぜでしょうか。

2.5月3日、安倍の改憲提案からの潮目の変化

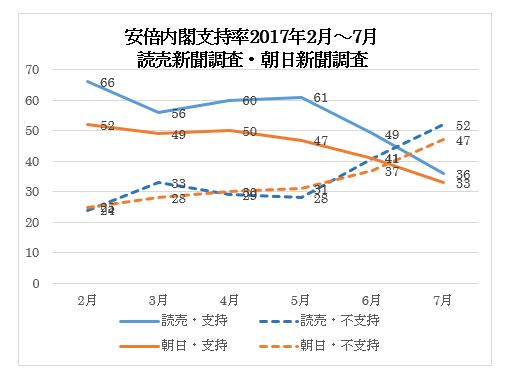

つい最近まで、安倍政権は、アベノミクスの効用(実は株高・円安操作)と高い内閣支持率に支えられ、「安倍一強支配」を誇ってきました。この間、安倍内閣の広報担当という観のある読売新聞と、少し批判的な朝日新聞の安倍内閣支持率調査の変化をみると以下のとおりです。

安倍政権不支持率に関して両者はほぼ同じですが、10ポイント程度、読売調査のほうが支持率は高いという違いがあります。注目すべきは、2月から5月までの読売調査の支持率の変化です。 2月から3月に支持率が10%急落したのは、森友学園と安倍夫人、及び財務局の関与の問題です。しかし4月に入り、トランプ政権のもと朝鮮半島の軍事的緊張が増すと、再び60%台に復活しました。さらに5月3日、憲法記念日に開催された日本会議などの憲法改正を求める集会に、安倍首相は自民党総裁としてビデオメッセージを送りました。日程を明記した「実現可能な改憲論」の提起です。また同じ憲法記念日の朝刊トップで、読売新聞は同じ要旨の安倍晋三総理のインタヴユーを掲載しました。のちに国会での質疑において、詳しくは読売新聞のインタヴユーを読んでほしいと発言し、問題となった件です。

その要旨とは、公明党や民主党の一部にある加憲論(第9条1項、2項は残し、第3項として自衛隊を明文として書き込むなど)や日本維新の会が掲げる教育の無償化など、「改憲勢力」が同意しやすい項目に限定した改憲論です。しかも東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に改正された憲法の施行を目指すという、日程まで提起されました。自衛隊の明文化も、憲法学者や政治家には自衛隊違憲論者がおり、「違憲かもしれないが、何かあれば命を張って守ってくれ」というのはあまりに無責任であるという理由づけでした。

こうした「感情論」に立つ憲法改正の根拠づけに対して、自民党内からも批判が出ましたが、読売調査にみられるように、改憲実行案は支持率に変化を及ぼさず、むしろ1ポイント伸びて61%になりました。ここで3ポイント減少した朝日調査とは微妙な違いがあります。

要するに、「安倍一強」のもとでは、森友問題も、「軽い」憲法改正案も支持率低下にならないという「神話」が作られました。6月9日発売の『文芸春秋』7月号では、石破茂は、自民党2012年「日本国憲法改正草案」を無にする安倍提案を明確に批判しました。しかし彼は例外であり、新聞報道によれば、6月の自民党憲法改正推進会議の全体会議において、安倍提案が現実的であり、憲法に自衛隊を明記し、「自信と誇りをもって動けることを優先すべし」という見解が多数であったと報じられています。この段階では、安倍首相は、党改憲原案の提出期限を秋の臨時国会中としており、二階幹事長など党執行部もそれを前提にしていました。

ところが、5月17日付朝日新聞が、「新学部、総理の意向」と一面トップで、加計学園獣医学部新設に伴う記録文書の存在を掲載したころから、潮目の変化が訪れます。その文書とは、2016年9~10月の文科省と内閣府のやり取りをまとめた、文科省側の文書です。前川喜平前文科省事務次官が、『週刊文春』(6月1日号)で取材を受け、文書が本物であることを証言しました。『文藝春秋』7月号 (6月9日発売) では、前川は手記、「わが告発は役人の矜持だ」を公表しました(この号は、特集『驕れる安倍一強への反旗』となっています)。『朝日新聞』と正統派保守の『文藝春秋』の「連携」は、かつての田中角栄金脈政治への告発を連想させます。明らかに文科省官僚による安倍首相―菅官房長官ラインの官邸政治への反乱といってよいものです。

同じころ、南スーダンのPKOに派遣された陸上自衛隊の「日報問題」をめぐり、稲田朋美防衛相と陸上自衛隊幹部の間で深刻な対立が生まれていました。内部情報のメディアへのリークは、ここでも安倍首相の「秘蔵っ子」として優遇されてきた大臣に対する、制服組の反乱でした。これに6月15日の、「テロ等準備罪」(共謀罪)の委員会審議を飛ばした参議院での採決、さらには7月の都議会議員選挙において、自民党に対する小池知事の「都民ファーストの会」の圧勝(自民党は前回59名が23名に)などが連続し、高い安倍内閣支持率は、読売調査でも朝日調査でも、6月、7月と急激に低下し、30%前後の危険水準に達しました。

その後、7月10日の国会閉会中の、前川参考人などを招請した衆参両議院それぞれの連合審査会を経て、8月3日の内閣改造に至ります。ここで安倍内閣は改憲日程をひとまずおろし、再度、経済政策に重点を置くことを余儀なくされます。

5月3日の安倍首相による9条を軸とする「加憲」提案が、安倍内閣の支持率に直接影響を与えたわけではありません。しかし5月3日が、不思議なことに一つの潮目になっています。メディアの安倍政権批判が、朝日新聞・毎日新聞・それに文藝春秋など、安倍改憲案には懐疑的なグループを中心に進展し、他方で、安倍政権を擁護し、一部官僚の「反乱」を糾弾したのは、読売新聞、産経新聞など安倍改憲案を支持するメディアでした。

さらに小池「都民ファーストの会」の都議選勝利に触発されて、民進党内でも大きな変化が生じました。蓮舫代表の辞任と、長島昭久、藤末健三、それに細野豪志議員などの離党です。離党理由はいろいろですが、共産党との共闘拒否(長島)、改憲問題(細野・4月、『中央公論』で憲法改正試案を公表。党内批判を受け、党代表代行を辞任)など、まさに「保守」がコアとしてきたテーマです。このように政治家が所属政党から離脱する理由と、現実政治の課題とのズレはどのように説明したらいいのでしょうか。

3.主権国家:保守結束のシンボルとしての改憲論の核心

ここ数年、政党政治を中心とした日本現代政治について多くの著作を発表している中北浩爾は、(『現代日本の政党デモクラシー』岩波新書2012、『自民党政治の変容』2014、『自民党―「一強」の実像』中公新書2017)は、改憲論の台頭など「日本の右傾化」について興味ある議論を展開しています(「自民党の右傾化―その原因を分析する」、塚田穂高編著『徹底検証 日本の右傾化』、筑摩選書2017所収)。

競争デモクラシー論に依拠する中北は、自民党の党是ともいうべき「自主憲法の制定」も、その時代の競合する政党とのポジションによって変化しているといいます。中北が注目するのは、村山内閣(自民党・社会党・さきがけ)のもとでの1995年の自民党綱領です。そこでは憲法改正について一切触れていないと指摘します。その背景には、護憲派の社会党村山委員長を首班とした連立政権であり、さらには競合相手である新進党を率いる小沢一郎は、軍事的な国際貢献を唱えて当時は改憲を主張していたことがあります。そこで自民党は、右に位置する新進党への差別化のため、「自主憲法の制定」を事実上棚上げしたと結論付けます。

これに対して、党議決定した2005年「新憲法草案」、さらには野党時代の2012年、国防軍の保持や象徴天皇と並ぶ元首としての天皇の位置づけ、さらには緊急事態条項など、復古主義的、ナショナリズム的な草案が決議されました。この両者とも、安倍晋三を会長とする創成「日本」が自民党内で駆動力になったと記されています。中北はこの点では自民党の右傾化や右派の理念グループの影響力は否定できないが、全体として考察すれば、2009~2012年に政権の座にあった民主党は旧社会党の出身者も多く、自民党の左に位置していたので、民主党との境界線を明確にするためにより右に傾いたと述べています。

このように改憲論(自主憲法論)、とりわけ第9条をめぐる改憲論は、自民党にとって設立時の党是であるだけではなく、その折々の政治状況や政党配置に応じて使い分けのできる、右の保守勢力結集のための便利な装置になっています。自民党以外にも、民進党、日本維新の会、それに小池「都民ファーストの会」にも、保守改憲派と自認する議員が数多くいるからです。

ここで注目すべきことは、保守改憲派とは、憲法9条2「・・戦力はこれを保持しない」に何らかの追加や変更、あるいは削除が必要であるという見解を持ち、憲法改正を行うことそれ自体が主権国家として本質的な行為であるという確信が最大公約数的な見解であり、改憲の内容や目的に関しては多様であるということです。ここ10年間ほどで改憲の言説は非常に軽くなり、ほとんど政治家個人の政策選好レベルに堕落しています。改憲とは保守勢力の結束のためのシンボルとなっているといってもいい状態です。

前回の改憲論議は、2005年、自民党が結党50年に合わせて憲法改正案を発表した時にさかのぼります。冷戦終結の1990年代から、国際的な平和の創出のために、PKOなどに自衛隊を派遣すべきかどうか、またその場合、憲法9条との整合性はどうなるかなど、新しい課題が登場しました。また1997年日米防衛協力のための新指針(97「指針」)など、日米安保体制の下での自衛隊の役割や周辺事態に関して新しい議論が必要となりました。

こうしたすべての課題を、憲法上の問題としては解決しておこうという背景もあり、自民党案も憲法9条に自衛軍設置を明記するという抽象的な提起に留まりました。また民主党も改憲派を自認する、前原―鳩山執行部が成立し、政党を超えて、伝統的保守改憲派の立場か(安倍・中曽根など)、それともリベラル保守改憲派の立場かというレベルまで議論は進展しました。しかし問題の本質は、日米安保体制の新指針や自衛隊の海外派遣の問題を、憲法9条から切り離して議論できる前提を作ろうということであり、憲法改正ではありませんでした。

今回の安倍政権の下での憲法改正の提起はこの時とは全く異なります。まず自民党の2012年「日本国憲法改正草案」は、前述したように野党時代の自民党の綱領に依拠して作成されたものであり、国会の発議として議院全体の合意を得ることを前提にしていません。他方で衆参両議院において、発議に必要な3分の2以上の議席を「改憲勢力」が得ており、もし改憲を実行するなら今しかないという安倍首相の思いもありました。石破茂の『文藝春秋』の論文によれば、2005年も2012年も、少なくとも憲法9条をめぐる党内議論の場で、安倍総裁が具体的な発言をした記憶はないということです。要するに安倍首相にとっては9条を改憲すること、それ自体が目的であったわけです。

5月3日の安倍提言は、本人の意図とは別に、改憲問題を全く新しい次元に導きました。まったく新しい問題とはなんでしょうか。それは加憲であれ改憲であれ、憲法に自衛隊(軍)を明記した場合、日米安保など「集団的自衛権」に立つ日本の安全保障政策はどのようなものになるのかという未知な領域の問題です。2014年7月1日の閣議決定による集団的自衛権に関する解釈改憲と、翌2015年のいわゆる安保法制の国会強行採決も、憲法9条がある限りなおも限定的なものにならざるを得ませんでした。

石破茂は、集団的自衛権の行使は憲法問題ではなく、「安全保障基本法」によって厳しく制限されるべきものであるという見解です。それでも安倍案の憲法に自衛隊を書き加えた場合、現行の平和安全法制の下での集団的自衛権の行使がどのように変わるか、それ自体大きな議論を引き起こす問題であると述べています。

6・7月の劇的な内閣支持率低下のために、安倍改憲案は当面は先送りされました。しかしそれは大きな課題を残しました。つまり、もし改憲により9条に自衛隊の存在が明記された場合、いいかえれば9条の改憲が実現された場合、私たちはどのような日本に住むことになるのかという問いです。これはこれまでの護憲派が恐れた「戦争ができる国」の復活という一般的な話ではなく、もう少し具体的に、どのような同盟政策、安全保障政策が新しく提起され、どのようなリスクを伴うのかという議論になります。また軍を持つ国とは、立憲主義の憲法学者が危惧するように、どこまで個人の私的領域と自由が保障されるのか、という問いにもつながります。このいくつかの問いは、すでに未来の問いではなく、現実の問いにもなっています。

ただドイツ軍国主義とその社会についてある程度知識を持ち、戦後ドイツの再軍備とその反対運動、NATO指揮系統下でのドイツ国防軍の編成と、「制服を着た市民」としての兵士などの展開を知っている筆者の立場からすれば、9条改正後の日本も、9条を維持する日本も、それぞれの特性を想定することは可能だと思います。保守結束のシンボルとしての改憲論が実現されれば、保守勢力は当然、戦前の日本のように、安全保障政策をめぐり、あるいは同盟政策をめぐり、対立と抗争に陥る可能性があります。

ドイツの場合のように、NATOという明確な集団的自衛権(ほとんど地域集団的安全保障に近い)の場は東アジアにはなく、日米安保という微妙な二国間安保しかありません。安倍首相が考え抜かれた東アジアの安全保障政策を持たず、保守改憲勢力が3分の2以上という数字だけで改憲を実現しようとするなら、予想しない悲劇を自ら引き寄せることになる可能性もあります。それは安全保障をめぐる問題だけではなく、国内の政党配置、政治対立の構造も混乱させるかもしれません。保守結束のシンボルであった改憲論が実現した後の世界は、当の保守勢力もまだ検討していないでしょうから。

しかし同時に、保守改憲派ではなく、保守リベラルな護憲派がヘゲモニーを持つ可能性も残されています。5月3日の安倍改憲提案が開いたかもしれない新しい地平を検討することが次のテーマです。それを冒頭にあるように、3節に分けて議論したいと思います。最終的には、改憲実現を前提とした場合、それに対抗する政治勢力はどのような条件から生まれるのか、さらには現在の民進党がどのような役割を演じることができるのかという問いでもあります。(以下次号)

すみざわ・ひろき

1948年生まれ。京都大学法学部卒業後、フランクフルト大学で博士号取得。現在、日本女子大学教授。本年4月より名誉教授。本誌代表編集委員。専攻は社会民主主義論、地域政党論、生活公共論。主な著作に『グローバル化と政治のイノベーション』(編著、ミネルヴァ書房、2003)、『組合―その力を地域社会の資源へ』(編著、イマジン出版 2013年)など。

特集・驕れる者久しからず

- 保守結束のシンボルとしての改憲論日本女子大学名誉教授・本誌代表編集委員/住沢 博紀

- トランプ政権の「破滅」が始まった国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 本当の危機に立ち向かう政治が必要民進党衆議院議員・原発ゼロの会事務局長 阿部 知子さん に聞く

- 中国産業技術の高度化、遅れる日本エコノミスト/叶 芳和

- 消費低迷の根底に潜むもの経済ジャーナリスト/蜂谷 隆

- 吹き荒れるポピュリズムの行くえ北海学園大学教授/松尾 秀哉

- 動き始めた脱化石燃料文明への転換地球環境戦略研究機関シニアフェロー/松下 和夫

- 北朝鮮・中国脅威論と沖縄米軍基地流通経済大学教授/宮平 真弥

- 「雇用関係なき雇用」の拡大を止めよう元東京都労働委員会労働者委員/水谷 研次

- [連載] 君は日本を知っているか ⑩神奈川大学名誉教授・前本誌編集委員長/橘川 俊忠