特集 ●歴史の分岐点か2022年

日本の脱炭素社会へ ガラパゴスからの脱却を

人間らしく生きられる社会めざし、脱炭素社会・循環経済・分散型社会への三つの移行を加速させよう

京都大学名誉教授・地球環境戦略研究機関シニアフェロー 松下 和夫

現在の社会は、引き続く新型コロナウイルス感染症の脅威、進行する気候危機や生物多様性の損失といった相互に関連した問題に直面している。私たちは、環境問題の解決を図りながら傷ついた経済を立て直し、将来の世代が豊かに生きていける社会を実現するため、「脱炭素社会への移行」・「循環経済への移行」・「分散型社会への移行」という3つの移行を加速させ、持続可能で強靱な経済社会を構築していく必要がある。そして、各地で、地域循環共生圏(注1)の考え方に基づいた新たな地域づくりで3つの移行を具体化し、私たちのライフスタイルを一層安全かつ快適で、持続可能なものに変革していくことが重要だ。その先に2050年温室効果ガスネットゼロ社会実現に向けた戦略が見えてくる。

2021年11月に英国・グラスゴーで開催されたCOP26(国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議:2021年11月開催)は、世界の脱炭素社会移行に向け、一定の成果をあげた。

議長国英国のジョンソン首相は、Coal (石炭火力の廃止)、Car(自動車の電気自動車〈EV〉化)、Cash(途上国への資金的支援の強化)、Tree(森林保全と植林の拡大)を四つの重要テーマとして掲げていた。

COP26後の今日、主要国では国の発展戦略としてゼロエミッション(脱炭素社会)を目指すことがスタンダードとなった。国や企業にとっては脱炭素が経済的生き残りの条件となり、世界的な「脱炭素大競争時代」が始まっている。

我が国では、これまで脱炭素化に向けた国の野心的目標設定が立ち遅れてきた。カーボンプライシング(炭素税等)などの経済的刺激策も乏しく、石炭火力などに過度に依存してきた。こうしたことから脱炭素社会への移行は大きく立ち遅れ、ガラパゴス的な状況とも指摘されてきた。

本稿ではCOP26の結果を踏まえ、2030年目標、そして2050年のカーボン・ニュートラルを実現するために求められる取り組みと課題につき考察する。

(注1)各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。環境省:地域循環共生圏 参照。

COP26の成果が示すもの

COP26では成果文書「グラスゴー気候協定」(Glasgow Climate Pact)が採択された。COP26は多くの成果をあげたが、なかでも次の3点がまず特記される。

◇パリ協定での気温上昇に関する長期目標が事実上2度未満から1.5度未満に強化されたこと。

◇パリ協定の詳細なルールブック(第6条(市場メカニズム)の実施指針)がすべて合意されパリ協定が完成したこと。

◇温暖化の最大要因として石炭火力削減方針が初めてCOP決定に明記されたこと。

1.5℃目標が意味するもの

COP26の結果、パリ協定の長期目標として、気温上昇を産業革命前に比べて1.5度に抑えることが明示された。この目標を達成するため、2030年に世界全体の排出量を2010年比で45%削減、そして2050年頃には実質ゼロにする必要があるが、それが合意文書に書き込まれた。もともと努力目標であった1.5℃目標が事実上の目標とされたことにより、排出量削減目標も引き上げられたのは画期的である。そしてこれからの10年が決定的に重要であり、この10年に対策を加速し実施する必要があることが強調されている。

この背景としては、世界中で洪水や猛暑・森林火災などが猛威を振るい、人々が気候危機の脅威を共有したこと、再生可能エネルギーの爆発的普及と価格低下により脱炭素化の実現が現実的な視野に入ってきたことが挙げられる。そして気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の1.5度C特別報告書(2018年10月発表)や同第6次評価報告書第1作業部会報告書(2021年10月発表)により、極端現象が人間活動による気候変動の影響を受けていることが、科学的根拠をもって明示されてきたことなども背景にある。高温や豪雨等の極端現象は、0.5度の違いによって大きく頻度と強度を増す。気温上昇により、50年に1度の高温が人間活動によって急増するが、その頻度は、1.5℃上昇でも8.6倍になり、2℃上昇では13.9倍、4℃上昇では39.2倍になるのである。

温暖化の最大要因として石炭火力削減

表1 石炭火力に関する主要国のポジション(各種資料より筆者作成)

| 国名 | 石炭火力に関する方針 |

|---|---|

| 日本 | 2030年度の石炭火力の電源比率は19%を計画 |

| 国内に新規建設計画あり | |

| 米国 | 2035年までに電力部門の脱炭素化 |

| 英国 | 国内では2024年までに廃止 |

| 先進国に30年、その他の国に40年までの廃止を要求 | |

| フランス | 2022年までに廃止 |

| ドイツ | 新政権:(理想的には)2030年までに廃止(従来は2038年までに廃止) |

| カナダ | 2030年までに廃止 |

| 中国 | 2021年9月に海外への輸出支援の停止を表明 |

| 国内に新規建設計画が多数あり |

議長国英国のジョンソン首相は、COP26に向けて石炭火力発電について、「先進国は2030年に廃止、途上国は2040年に廃止」を強く働きかけていた。

COP26の会期中の11月4日には、「主要国は2030年代に、他の国は40年代に石炭火力発電の廃止、新規建設停止すること」を盛り込んだ声明に、英独仏や欧州連合(EU)など46カ国・地域が署名した。ところが日本はこの声明に署名しなかった。G7諸国の中で石炭火力廃止の年限を明示していないのは、今や日本だけとなっている(表1参照)。

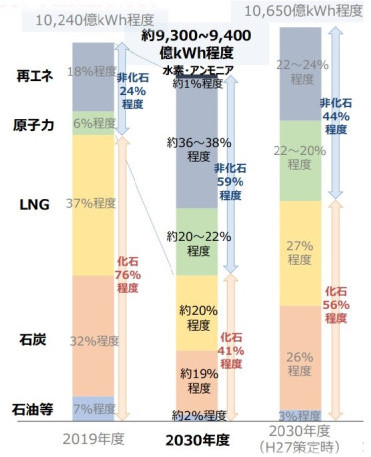

図1 新エネルギー基本計画における電源構成(出典:第6次エネルギー基本計画)

石炭火力発電については、「グラスゴー気候協定」では、「対策が講じられていない石炭火力の段階的削減および、非効率的な化石燃料補助金の段階的廃止に向けた努力を加速」することとなった。インドの提案でややトーンダウンされたものの、石炭火力廃止の世界的な流れは止まらない。

ところが日本政府が2021年10月に発表したエネルギー基本計画では、2030年度の電源構成として、依然として19%程度の石炭火力を見込んでいるのである(図1参照)。

アンモニアと水素でゼロエミッション火力になるのか?(注2)

岸田首相のCOP26首脳級会合での演説では、石炭火力発電からの撤退には触れず、「化石火力をアンモニア・水素などのゼロエミッション火力に転換するため、1億ドル規模の先導的な事業を展開する」と強調した。ところがこの演説は世界の環境NGOから厳しい批判を浴び、気候変動対策に後ろ向きな国に送られる「化石賞」を受賞した。なぜか。

アンモニアは、「燃焼時にCO2は出ない」といわれる。しかし現状では石炭との混焼が前提である。そのためとてもゼロエミッション火力とはいえない。ちなみに政府の「グリーン成長戦略」によれば、短期的(~2030 年)には、石炭火力への 20%アンモニア混焼の導入や普及を目標とする、とされ、アンモニアの専焼は2040年代後半からとなっている。したがってそれまでは石炭火力を温存し、石炭を主な燃料として燃やし続けることになる。石炭火力に20%混焼した場合、CO2の排出係数は20%しか減らず、依然としてLNG火力の2倍以上が排出されることになる。また、アンモニアの燃焼そのものからはCO2は出ないとしても、窒素酸化物などの大気汚染物質が排出される。

さらに、アンモニア生成過程では大量のCO2が出る。現在、アンモニアは天然ガスを原料として製造されており、最新鋭の設備においてもアンモニア1トンの製造に対して1.6トンのCO2を排出する(経産省:ブルーアンモニア製造に係る技術開発 -研究開発事業に係る技術評価書(事前評価)。

例えば、国内主要電力会社のすべての石炭火力で20%のアンモニア混焼を実施した場合、約4,000万トンのCO2が削減されると試算されるが、そのためには年間約 2,000 万トンのアンモニアが必要となる。その製造に伴い、3,200万トンのCO2が排出される。ネットのCO2削減量は800万トン(排出係数では4%の削減)にしかならない。ちなみに2,000万トンのアンモニアは現在の世界全体の全貿易量に匹敵する。このような膨大なアンモニアをどのように確保するのだろうか。

国内のアンモニアの価格は天然ガスの二倍(同じ熱量当たり)とされ、コストは到底採算に合わない。アンモニア製造過程で排出されるCO2を回収貯留(CCS)することも考えられるが、その技術はまだまだ確立されず、追加的コストもさらに膨大になると見込まれる。

このようにアンモニア混焼発電は、石炭火力の存続を前提とした技術であり、それをあたかもゼロエミッション火力のごとく国際社会に提示することは誤解を招く。さらにそうした技術の開発に多額の公的資金を注入することは、結果として予算を浪費し商用化できないリスクが大である。むしろ再エネ・省エネ導入のための制度や補助金を優先すべきである。

(注2)アンモニア・水素発電の課題の詳細については、気候ネットワーク「水素・アンモニア発電の課題」参照。

ライフサイクルアセスメントが重要な水素の利用

脱炭素社会への移行に向け水素の果たす役割への期待は高い。すでに燃料電池自動車用や家庭用燃料電池などが実用化されている。また水素発電は一部の工場や製造業の自家発電システムとして使われている。

水素発電に使う水素燃料は燃焼時にはCO2などの有害物質をほとんど排出しない。水素発電では電力は貯められないが、水素を液化することで貯蔵や輸送もできる。しかし、水素燃料の保存や輸送には液化天然ガスや石油などに比べコストがかかる。また、天然ガスなどと比べ発熱量が小さく、火の回りが早く、高温で燃える、着火から燃焼までが早いため逆火の危険性が高いことなどが指摘されている。

水素燃料は、石油や天然ガスから産出するか、電力で水を分解することにより製造する。気候変動対策として大きな役割を担うことが期待される水素だが、生成過程で多くのCO2が排出されては問題だ。CO2の排出を抑えて抽出するには、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを利用して電気分解しなければならない。これには手間と費用がかかる。

水素はその生成法からグリーン水素、ブルー水素、グレー水素などに分類される(表2参照)。

表2:主な水素の分類(筆者作成)

| グリーン水素 | グレー水素 | ブルー水素 | ブラウン水素 | ターコイズ水素 | イエロー水素 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 生産時に使用するエネルギー・原料 | 再生可能エネルギーで作られた電力で水を電気分解し水素ガスを 生成 | 化石燃料、特に天然ガス由来でCO2を排出する方法で生成された水素ガス | グレー水素の中でもCCUS(CO2回収・有効利用・貯留)技術を使って副産物のCO2を大気中に排出せずに製造された、化石燃料、特に天然ガス由来の水素 | グレー水素の中でも石炭、とりわけ褐炭を原料に生成した水素 | プラズマなどを使った直接熱分解方式で天然ガス(厳密にはメタン)から水素を生成 | 原子力発電の電力で水を電気分解して生成される水素 |

| 生産時のCO2排出 | なし | あり | あり。ただし、CCUSを使うためカーボン・ニュートラル | あり | 副産物の炭素はCO2ではなく固体として生成、大気中に放出されない | CO2は排出しないが、核廃棄物を排出 |

この中で最も環境負荷が少ないのはグリーン水素である。ただし現状ではグリーン水素の価格はグレー水素に比べて高い。しかし、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)では、今後グリーン水素の生産コストを大幅に低下させることが可能であると見込んでいる。

EUでは、欧州委員会が2020年7月に「欧州の気候中立に向けた水素戦略」を発表し、グリーン水素の推進を明確にしている。ただし、化石燃料由来の「低炭素水素」も移行期における投資対象としている。ドイツの「国家水素戦略」(2020年6月)でも、長期的に持続可能なエネルギーはCO2フリーの「グリーン水素」と明示している。ただし、欧州で利用されるカーボン・ニュートラルなブルー水素やターコイズ水素についても、エネルギー転換過渡期に利用する可能性も排除していない。

日本政府が2021年10月に発表したエネルギー基本計画では、水素燃料につき以下のように記述されている。

「2050年カーボン・ニュートラル実現に向けては、火力発電から大気に排出されるCO2 排出を実質ゼロにしていくという、火力政策の野心的かつ抜本的な転換を進めることが必要である。…火力発電の脱炭素化に向けては、燃料そのものを水素・アンモニアに転換させることや、排出されるCO2を回収・貯留・再利用することで脱炭素化を図ることが求められる。…水素及びアンモニア発電については、2050年には電力システムの中の主要な供給力・調整力として機能すべく、技術的な課題の克服を進める。…水素の供給量の拡大と供給コストを低減すべく、大規模な国際水素サプライチェーン構築に資する技術開発・実証を、グリーンイノベーション基金も活用しながら、水素発電技術の確立と一体的に行い、2050年にガス火力以下のコストを目指す。CCS(二酸化炭素回収・貯留)については、技術的確立・コスト低減、適地開発や事業化に向けた環境整備を、長期のロードマップを策定し関係者と共有した上で進めていく。」

ここから読み取れるのは、石炭火力発電所を閉鎖して再生可能エネルギーへの転換を図るのではなく、水素やアンモニアを燃焼する火力発電へと転換することである。使われる水素は「ブルー水素」である。政府は、2030 年度の電源構成において、水素・アンモニアを活用した火力発電で1%程度を賄うことを想定している。すでに多額の政府の補助金等を通じて、関連の事業が展開され始めている。

現在、水素のほとんどは天然ガスや石炭から作られている。コストは抑えられるが、大量のCO2を排出する。そのCO2をCCSにより回収し地中に埋めれば、「ブルー水素」を作り出したことになる。しかし現在、世界で稼働している CCS 付き火力発電はカナダの小型火力発電所ひとつしかない。発電実績のないCCS付き火力のコスト削減の実現可能性は低く、仮にコスト低減が実現しても、割高な電源になる。また、すでに多くの国々で炭素を回収しない化石燃料発電よりも、再生可能電力の方が安くなっている。たとえ2030年までに水素やアンモニアの2割程度の混焼が可能となったとしても、残りの燃料としては石炭やLNGが燃焼され続け、大量のCO2排出が続く。

正攻法は、石炭火力を段階的に削減することを最優先とし、脱化石燃料化を進めることを通じて、1.5℃目標実現への責任を果たすことである。そして1.5℃目標と整合するエネルギー分野の経路と一致する唯一のオプションがグリーン水素である。

日本の企業にとっても、国際競争力強化のためには、安価な電力が必要である。そして国際的に受け入れられるのは、クリーンな電力である。日本の企業は再生可能電力を必要としており、石炭火力を温存して再生可能電力の開発を遅らせるのは、日本経済の将来を損なうことになる。

国際社会、特にEUでは「ライフサイクル(LCA)のCO2排出量」の概念が一般化している。生産から輸送、使用、廃棄までを網羅したトータルなCO2排出量に着目することである。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)のGreen Hydrogen:A Guide to Policy Making においては、「政策立案者は、ライフサイクルの温室効果ガス(GHG)排出量に基づく客観的な影響尺度を用いて政策を設計すべきである。」としている。

また、現在EUは「国境炭素税」の導入も検討しており、LCAの観点からCO2を大量排出する製品には高い関税をかけることが俎上に上がっている。「グレー水素」も例外とはならないであろう。

日本が進めようとしている水素やアンモニアの2割程度の混焼火力は、「グラスゴー気候合意」でいう「対策のとられていない石炭火力」と解するのが妥当であり、それらは段階的削減の対象とみなされるだろう。

短期的な観点から既存の化石燃料火力やインフラの温存を目指すのではなく、再エネ水素の長期的な役割を明確にしたうえで、水素市場の設計やビジネスモデルを構築することが望まれる。

国の発展戦略としてゼロエミッション

今日、主要国では国の発展戦略としてゼロエミッション(脱炭素社会)を目指すことがスタンダードとなり、国や企業にとっては脱炭素が経済的生き残りの条件となっている。まさに世界的な「脱炭素大競争時代」が始まっているのである。

わが国でも2020年10月に菅内閣(当時)が脱炭素政策を長期成長戦略と位置づけ、脱炭素社会を国家目標の柱として打ち出した。気候変動対策を、利潤動機で経営活動を行う民間企業の制約要因ではなく、新たな投資と需要を生み出す成長要因としてとらえたのである。

その後産業界の雰囲気も大きく変わった。国際競争にさらされている国内産業界は、脱炭素の対応を急がざるを得ない。

例えば国内846社を対象とした調査によると、温室効果ガスの排出量を将来的に実質ゼロ以下にする宣言をした企業は267社(回答企業の31.6%)にのぼり、宣言企業のうち43社は2030年代までの達成を目標とし、産業界での脱炭素の取り組みが加速している(日経新聞2021年11月16日)。また、企業の気候変動への積極的な取り組みを示す指標ともいえる、TCFD(気候変動情報開示枠組)、SBT(科学的目標設定枠組)、 RE100(企業活動に必要な電力を100%再エネで賄うことを目指す枠組)などの日本企業の参加社数は世界でも有数である。ただし、電力、鉄鋼、石油、セメントなど炭素集約型産業からの参加はほとんどない。またRE100参加企業においては、日本国内での再生可能エネルー電源の確保が困難なためのその実績は乏しい、などの課題がある。

地方自治体はどうか。すでに東京都、横浜市など492自治体(40都道府県、295市、14特別区、119町、24村)が「2050年までのCO2排出量ゼロ」を宣言している。表明した自治体を合計すると人口は約1億1,227万人となる(2021年11月30日現在)。今後ネットゼロ社会の目標達成に向けた具体的な政策や取り組みを進めることが課題だ。

日本の2050年脱炭素社会への取り組みは、首相の所信表明というトップダウンで始まった。しかしながら脱炭素社会への移行は、科学的知見に裏打ちされた危機意識に基づく市民や地域社会、そして自治体や産業界も含んだボトムアップの取り組みがあってこそ可能となるのである。

決定的に重要なこれからの10年

COP26では、これからの10年が決定的に重要であることが強調された。日本の温室効果ガス排出量の約85%がエネルギー起源のCO2である。そのためエネルギー部門の変革・移行、とりわけ電力分野の脱炭素化の加速が不可避となる。そして今ある技術を最大限利用して足下からの最大限の脱炭素化を進めることが必要である。日本の企業にとっても、エネルギーの脱炭素化は、金融市場における企業価値やサプライチェーンにおける企業価値に関わり、産業競争力を左右する問題である。

エネルギーの脱炭素化には再生可能エネルギーの拡大と、省エネおよびエネルギー効率の最大限の向上が必要だ。

再生可能エネルギー最大限導入のためには、まずは再エネ主力電源化を可能とする電力システムの構築が必要である。これには電力系統・電力市場における既存のルールを根本的に見直し、再生可能エネルギーの発電コストの低減と導入加速化を図ることが不可欠だ。そしてエネルギー基本計画に明記されている再生可能エネルギー最優先の原則を実質化していくことが求められる。

それとともに、現在電源構成の30%以上を占める石炭火力の段階的削減・廃止に向けた戦略・計画の策定も不可避である。

世界のEV化に立ち遅れる日本の自動車

COP26の議長国英国ジョンソン首相が強調した2番目のテーマは、Car(自動車の電気自動車〈EV〉化)であった。

ところが我が国の乗用車のEV化は現状では世界に大きく立ち遅れている。2020年の主要国でのEV販売台数は 表3のようになっており、日本の立ち遅れが際立つ。また、日本の自動車メーカーは、世界のメーカー別の販売台数(2019年)では上位10社中に3社が入っているが、電気自動車(EV)の販売台数では、上位10社に一社も入っていない(表4)。

表3 2020年のEV販売台数(自動車産業調査会社マークラインズによる)

| 国名 | 販売台数 | 新車中の割合 |

|---|---|---|

| 中国 | 111万5000台 | 4.4% |

| ヨーロッパ全体 | 71万2500台 | 4.7% |

| アメリカ | 26万200台 | 1.7% |

| 日本 | 1万2900台 | 0.3% |

表4 2020年のEV車(プラグインハイブリッド車を含む)販売台数トップ20社

| 順位 | メーカー | 販売台数(万台) | 市場シェア(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | テスラ(米) | 50.0 | 16.0 |

| 2 | フォルクスワーゲン(独) | 22.0 | 7.0 |

| 3 | BYD(中) | 17.9 | 5.7 |

| 4 | 上汽通用五菱(中) | 17.1 | 5.5 |

| 5 | BMW(独) | 16.4 | 5.2 |

| 6 | ベンツ(独) | 14.6 | 4.7 |

| 7 | ルノー(仏) | 12.4 | 4.0 |

| 8 | ボルボ(典) | 11.3 | 3.6 |

| 9 | アウディ(独) | 10.8 | 3.5 |

| 10 | 上海汽車(中) | 10.1 | 3.2 |

| 11 | 現代(韓) | 9.6 | 3.1 |

| 12 | 起亜(韓) | 8.8 | 2.8 |

| 13 | プジョー(仏) | 6.8 | 2.2 |

| 14 | 日産(日) | 6.2 | 2.0 |

| 15 | 広州汽車(中) | 6.2 | 2.0 |

| 16 | 長城(中) | 5.7 | 1.8 |

| 17 | トヨタ(日) | 5.6 | 1.8 |

| 18 | 奇瑞(中) | 4.6 | 1.5 |

| 19 | ポルシェ(独) | 4.4 | 1.4 |

| 20 | 蔚山NIO(中) | 4.4 | 1.4 |

| TOP20合計 | 244.9 | 78.4 | |

| その他 | 67.5 | 21.6 | |

| 世界全体 | 312.5 | 100.0 |

出所:EV Sales。ただし、ここではEVとPHEVを含む。

世界の自動車のEV化は加速度的に進行している。かつて世界で最も厳しい自動車排気ガス規制をクリヤーしてきた日本車は、低燃費で環境に優しいのが強みだった。京都議定書が採択されたCOP3 (1997年12月)に合わせてトヨタがハイブリッド車の販売を開始するなど、ハイブリッド車の開発と普及ではこれまで世界をリードしてきた。しかし現在世界の主流となっているEV化では出遅れている。ハイブリッド車はゼロエミッション車には入っていないことにも留意する必要がある。トヨタやソニーが新たな取り組みを発表したが、今後の動向は予断を許さない。また、EVの普及には充電器の整備が急務であるが日本での拡充は停滞している。米国やEUが充電インフラ整備に大胆な予算を確保しているのとは対照的だ。

なお、自動車の環境影響を考える際、資源の持続可能性への影響を考える視点も重要である。たとえば自動車の製造段階におけるカーボンフットプリント(環境影響)では、鉄鋼が最大の割合を占め、ライフサイクル全体の炭素排出量の半分を占めている。鉄鋼生産をすべて脱炭素化することは直ちには実現することは困難である。したがって、車両の軽量化に努めるとともに、多目的スポーツ車(SUV)など必要以上に重い車の生産は直ちに減らし、鉄鋼の生産と消費の増加を抑制する必要がある。

さらに気候変動や地球環境への影響を考えると、電気自動車が増えること自体が究極的な解決ではない。より効率的で安全な公共交通システムの導入、カーシェアリングの選択肢の拡充、都市のコンパクト化などにより自家用車総数を大幅に減らすことが望ましい。そして安全で快適な歩道や自転車専用道路を十分に確保すること、コロナ禍で広がったテレワークやオンライン会議などを活用し、不必要な移動自体を減らすことも肝要だ。

浮体式洋上風力への期待

洋上風力は再生可能エネルギーの主力電源化に向けた鍵である。その中でも、遠浅の海域の少ない我が国では、水深の深い海域に適した浮体式洋上風力の導入拡大が重要である。

浮体式洋上風力の導入に当たっては、広域的な風況マップ等の事業性に加え、環境保全・社会受容性の確保や、維持管理や使用後の廃棄などの多様な観点からの検討が不可欠だ。今後も、脱炭素化と共に自立的なビジネス形成が効果的に推進されるよう、エネルギーの地産地消を目指す地域における事業性の検証や既存の浮体式洋上風車を用いた理解醸成への取り組みも必要だ。

政府は洋上風力を2040年に4500万KWとする目標を公にし、予見可能で魅力的な市場環境の整備に努めている。このような意欲的な目標設定自体が投資とイノベーションをもたらし、国内外からの投資や企業の参入を促進している。

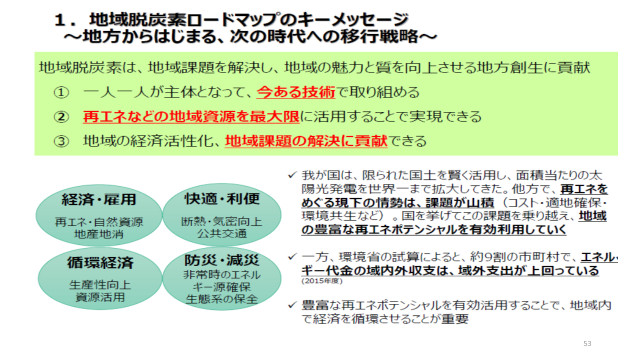

地域からの脱炭素への取り組み

我が国は、限られた国土を活用しながら、再生可能エネルギーの導入拡大を進めてきた。この結果、面積あたりの太陽光設備導入容量は主要国でもトップレベルとなっている。他方現状では、コストや適地の確保、環境との共生など、課題が山積している。このため、地域の豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを最大限に引き出し、再生可能エネルギーを主力電源化していくため、課題を乗り越え、地域にメリットがある形で持続的に導入が拡大していくような取組が重要である。

政府は、2021年6月の国・地方脱炭素実現会議で「地域脱炭素ロードマップ」を決定している。以下その内容に沿って紹介と考察を行う。

図5 「地域脱炭素ロードマップ」より

このロードマップでは、地域の課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、さらに世界へと広げるために、特に2030年までに集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体策を示している。そして2030年度目標及び2050年カーボン・ニュートラルという目標に向け、今後5年間に、政策を総動員し、国も人材・情報・資金の面から、積極的に支援することとしている。

これにより、2030年までに少なくとも脱炭素先行地域を100か所以上創出する。さらに脱炭素の基盤となる重点対策として、自家消費型太陽光や省エネ住宅などを全国で実行することで、地域の脱炭素モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成を目指す。

脱炭素先行地域では、地方自治体や地元企業・金融機関が中心となり、地域特性等を活かして、地域課題を解決し住民の暮らしの質を向上しながら脱炭素に向かう先行的な取組を実施するとともに、環境省を中心に国も積極的に支援する。このような考え方で、脱炭素先行地域の要件については、地域が主体となり、地域特性に応じた効果的な手法を活用する。民生部門すなわち家庭部門や業務その他部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等についても、国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する。これらの実現の道筋を、2025年度までに立て、2030年度までに実現していく。

具体的には、地域特性や気候風土に応じて、再エネ、省エネ、EV(電気自動車)/PHEV(プラグインハイブリッド車)/FCV(燃料電池車)の利用、カーボン・ニュートラル燃料の使用など適切な対策を組み合わせて実行する。

また、脱炭素に向けて、地方自治体・事業者が何をすべきで、できるのか、脱炭素先行地域を含め全国津々浦々で取り組むことが望ましい脱炭素の基盤となる重点対策として表5の8項目を示している。

表6 地域脱炭素の基盤となる重点対策

① 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

② 地域共生・地域裨益型再エネの立地

③ 公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修時のZEB(ネット・ゼロ・エネルギービル)化誘導

④ 住宅・建築物の省エネ性能等の向上

⑤ ゼロカーボン・ドライブ(注3)(再エネ×EV/PHEV/FCV)

⑥ 資源循環の高度化を通じた循環経済への移行

⑦ コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり(注4)

⑧ 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

さらに脱炭素先行地域づくりと重点対策の全国実施を後押しするため、以下の3つの基盤的な施策を行う。

◇地域の実施体制構築と国の積極支援

◇グリーン×デジタルによるライフスタイルイノベーション(注5)

◇社会全体を脱炭素に向けるルールのイノベーション

加えて、地域脱炭素への移行・実現に向けた取組の加速化の観点から、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方自治体や事業者等を集中的、重点的に支援するため、資金支援の仕組みを抜本的に見直し、複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するスキームを構築する。

ロードマップの内容については、地球温暖化対策計画、長期戦略や成長戦略実行計画、地方公共団体実行計画等に反映し、国・自治体・地域企業等が一丸となって速やかに実践していくとともに、特に際立った地域の取組は、国際会議の場などを活用して発信し、気候変動問題に対する世界全体の対処に貢献していく。

上述の資金支援の仕組として、令和4年度の予算要求として、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」が計上されている(令和4年度要求額 20,000百万円(新規))。これは、「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方自治体等を複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するスキームとして交付金を設け、改正地球温暖化対策推進法と一体となって、集中的・重点的に支援するため、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」で、2025年度までに、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行し、合わせて、脱炭素の基盤となる重点対策を全国で実施し、各地の創意工夫を横展開することを目的とするものである。

地域からの脱炭素化の課題

以上のような、国と地域が連携し、多様な政策を総動員して地域の状況に合わせ、地域からの脱炭素への取り組みを意欲的に進める動きは歓迎したい。ただしその前提として、国レベルで脱炭素に向けた確固たるエネルギー・気候政策の確立が不可欠であることを強調する必要がある。

では地域脱炭素ロードマップの作成とその実施にはどのようなことが求められるであろうか。まずは①自治体の首長の卓越したリーダーシップが求められる。そして②自治体内の環境部局のみならず、産業・農林・交通・建築等関連部局を含めた庁内の横断的体制の整備が必要であろう。さらには③ロードマップ作成とその実施には専門性が要請されるので、職員の専門性や継続性の確保も欠かせない。また、④地元市民や企業からの積極的な参加も期待される。そして⑤他の自治体との情報交換や連携も重要である。

これらの事業を進める際には、地域主導かつ地域共生型の再生可能エネルギー導入の視点がとりわけ重要である。適切なゾーニングなどの土地利用規制を行うことにより再生可能エネルギーが地域に受け入れられるよう社会的な受容性を高めることが望まれる。

さらにロードマップでも述べられているように、再生可能エネルギー導入のより具体的な政策として、屋根置き太陽光の促進、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の拡大、耕作放棄地・荒廃農地・未利用工業用地の活用、風力アセスメント期間の短縮、再生可能エネルギーのコストを増加させる制度(出力抑制、接続ルール、容量市場など)の見直しにも取り組む必要がある。

このような取り組みの主体として、地域の再生可能エネルギーを活用し、地域内に供給する地域新電力が増えている。一部の地域新電力では再生可能エネルギーを地産地消するのみならず、地域の事業者に対する省エネルギー支援、次世代型路面電車システム(LRT)への電力供給等を通じたコンパクトシティ等のまちづくりへの貢献等、多様な役割を担うようになってきている。また、収益を活用して地域の社会課題解決に取り組み、災害時にもエネルギー供給できるという特色を活かし、防災にも役立つ自立・分散型コミュニティの電源に位置付けている。このように、再生可能エネルギーの導入が温室効果ガスの削減だけでなく、地域の経済循環や地方創生の観点からも重要な役割を担うようになってきていることが注目される。

さらに、再生可能エネルギー主力化と移動の脱炭素化の同時達成を目指し、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)等を拡大することにより、運輸部門の脱炭素化と動く蓄電池として再生可能エネルギーの主力化を同時に達成できる。そしてバッテリーはリユースが可能であり、災害時に給電可能で自立・分散型エネルギーシステムの構成要素ともなる。したがってこれらを組み合わせることが、「脱炭素社会への移行」、「循環経済への移行」、「分散型社会への移行」という、3つの移行を統合的に進める鍵となる。

そのほか、省エネ促進のための産業分野での省エネベンチマーク遵守義務付け、家庭・業務部門での断熱基準の義務化を含む強化、熱インフラの整備、省エネ・再エネ型公共(公営)住宅の拡大なども重要である。

(注3)ゼロカーボン・ドライブとは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力(再エネ電力)と電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を活用した、走行時のCO2排出量がゼロのドライブ。

(注4)人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市においては、地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりとネットワーク化を進めることが重要である。

(注5)あらゆる商品・サービスの温室効果ガス排出を「見える化」し、AIによる自動選択も含め、国民がライフスタイル(ワークスタイル・働き方も含む。)の中で、自然と脱炭素に貢献する製品・サービスの使用など脱炭素行動を選択できる社会の実現を目指すこと。

本格的な炭素の価格付け(カーボンプライシング)の導入

パリ協定6条のルールが決まったことで、世界共通の炭素取引巨大市場が立ちあがることが予想される。またEU、米国などでは国境炭素税の議論も本格化してくる。こうしたことから、我が国でも本格的な炭素の価格付け(カーボンプライシング)の早急な導入が望まれる。

カーボンプライシング(以下CP)とは二酸化炭素に価格を付けて排出削減を目指す政策で、その実施方法には炭素税と排出量取引の二つがある。CPは、再生可能エネルギー・省エネの導入を促進してエネルギー転換を進めるために、最も経済効率的かつ公平な政策である。CPは、経済主体を低炭素社会へと誘導する強力な価格シグナルとなる。脱炭素社会への目標達成に向けて、段階的に炭素価格が上昇することによって、技術革新や低炭素インフラの開発が促進され、ゼロ炭素ないし低炭素の財やサービスへの移行が早まる。

CPによる政府収入は、社会保障費低減、低所得層に対する所得給付、エネルギー転換への投資などに用いる。並行して、化石燃料への補助金や減税などの化石燃料優遇策をやめることにより、省エネルギーと再生可能エネルギーへの移行がさらに促進される。

CPの導入により、炭素生産性の向上と収益率の引き上げの同時達成が促進され、炭素集約的で低収益な事業領域から低炭素だが高収益な事業への転換を促される。

日本でも 2012 年に地球温暖化対策税(炭素税)が導入されたが、CO2排出量1㌧当たりの税額が289円と、炭素税を導入している他国と比べ著しく低く、CO2排出抑制に効果をあげていない。1990年代以降実効性のある炭素税を導入した諸外国では、CO2排出量の削減とGDPの成長を両立する「デカップリング」が進んでおり、炭素税の導入により加速している。現実に北欧諸国などでは炭素税の税額を高く設定することで、CO2を排出しない製品の普及と開発省エネ技術の開発が促され、新たな経済発展につながっている。一方日本はCO2 は増加、GDPは横ばいの状態が続いている。

このようなことからわが国でも本格的な炭素税の早急な導入が求められる。ところが現状は実質的な先送りが続いている。

CPについてはこれまでの様々な研究や調査が実施され、政府レベルでの検討の俎上に上がってからも相当な時間が経過している。2030年目標の達成や2050年脱炭素社会への移行のための時間は切迫している。適切な制度設計の下で本格なCPの速やかな導入が切望される。

まとめ

気候危機は、人々の生存基盤を脅かすという意味で、人権の危機、とりわけ将来世代の発展の可能性を奪う「子供の権利の危機」でもある。こうしたことから2050年カーボン・ニュートラルを実現することは将来世代への責任を果たすことでもある。

パリ協定の1.5℃目標を実現するためには2030年までに世界全体で温室効果ガス45%削減、2050年までにネットゼロ(脱炭素社会)の実現が必要である。脱炭素社会への移行はすでに始まっている。だが残された時間はわずかだ。

COP26後の世界では、新たな国家発展戦略としてのゼロエミッションがスタンダードとなり、脱炭素をめざすことが経済的生き残りの条件となっている。まさに「脱炭素大競争時代」が始まっているのである。

我が国はこれまで長く脱炭素化に向けた野心的目標設定が立ち遅れ、本格的カーボンプライシングなどの経済的刺激策の導入が先送りされ、石炭火力へも過度の依存を続けてきた。そのため脱炭素社会への移行に大幅に立ち遅れていると言わざるを得ない。また、 アンモニア・水素による火力発電ゼロエミッション戦略は、そのライフサイクル評価(LCA)に基づき、環境面・経済性を含め、再検討が必要だ。さらに世界の自動車のEV化の動向をも真摯に受け止める必要がある。そして実現可能性・時期、環境影響などが不確かな非連続型イノベーションへの過度の依存と幻想は捨てるべきである。

世界の脱炭素社会への移行の取り組みは想像以上の速さで動いている。「再エネ+省エネ+2030年先進国石炭火力フェーズアウト脱化石燃料」を促進することが世界の潮流となっている。経済的にも再エネ・省エネの深掘りが合理的であり、かつ可能である。そのため、温室効果ガス削減に関しより野心的な目標を設定し、省エネ、再エネ促進に関する具体的な政策を裏付け、地域から脱炭素・自然共生・循環型・地域自立型で人間らしく生きられる社会を構築していくことが肝要である。

まつした・かずお

1948年生まれ。京都大学名誉教授、(公財)地球環境戦略研究機関(IGES)シニアフェロー、国際アジア共同体学会共同理事長、日本GNH学会会長。環境庁(省)、OECD環境局、国連地球サミット等勤務。2001年から13年まで京都大学大学院地球環境学堂教授(地球環境政策論)。専門は持続可能な発展論、環境ガバナンス論、気候変動政策・生物多様性政策・地域環境政策など。主要著書に、『気候危機とコロナ禍:緑の復興から脱炭素社会へ』(文化科学高等研究院)、『地球環境学への旅』(文化科学高等研究院)、『環境政策学のすすめ』(丸善)、『環境ガバナンス』(岩波書店)、『環境政治入門』(平凡社)など。

特集/総選挙 結果と展望

- 野党はポスト安倍・菅の新しい政治サイクルにどのように立ち向かうべきか法政大学教授・山口 二郎×一橋大学教授・中北 浩爾

- 手詰まり日本、このままでは政治も経済も破綻だ立教大学大学院特任教授・金子 勝

- かつて「一人の命は地球より重い」という言葉があった神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 若手政治家泉代表、西村女性幹事長の2枚看板で立憲民主党の再生は可能か本誌代表編集委員・日本女子大学名誉教授・住沢 博紀

- 沖縄の「日本復帰」50年に思う沖縄国際大学非常勤講師・渡名喜 守太

- 占領の継続と再生産沖縄大学教授・宮城 公子

- トランプ「スロークーデター」の危機進行国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- 日本の脱炭素社会へ ガラパゴスからの脱却を京都大学名誉教授・地球環境戦略研究機関シニアフェロー・松下 和夫

- 瀬戸内寂聴先生と共に弁護士・大谷 恭子

- エコロジー社会改革へ踏み出すショルツ政権在ベルリン・福澤 啓臣

- 追悼・過剰な歴史家・色川大吉――1970年前後までのその営為日本女子大学名誉教授・成田 龍一

- 東アジアの民主化と平和の思想本誌編集委員・出版コンサルタント・黒田 貴史