コラム/百葉箱

小日向白朗の謎(第9回)

72年日中国交正常化を果たして・・・白朗、死す

ジャーナリスト 池田 知隆

旧制水戸高校の裏人脈

小日向白朗

小日向白朗の極秘の渡米をサポートしていた男がいた。藤井信(まこと)。白朗より6歳下で、当時64歳。長く衆議院事務局に勤め、国立国会図書館専門調査員としての公職を去っていた。

「アジアは一つ」を合言葉に意気投合していた白朗と藤井。この二人をつないだのは、財団法人「合気会」理事長で国会議員だった富田健治だ。白朗が九州から上京してまもなく、富田から藤井を紹介されたという。藤井の子息で元電通社員、建(たける)氏(78)は証言する。

藤井信(遺族提供)

「小日向さんが米軍の厚木基地から渡米するとき、もしものときのことを父に託していたようです。アメリカでの交渉の進展状況を逐一聞き、よき参謀として相談に乗っていました。小日向さんがパスポートを使わなかったのは、日本政府に台湾関連の情報が漏れるのを極端に恐れたからではないでしょうか」

「銀座の喫茶店で会った」白朗の印象について、建氏は「太い声とは裏腹に意外に小柄な人物でした」という。「もっとも私は学生か、社会にでたばかりで何も知らない駆け出しでしたが、正直に言って、どこか胡散臭い男に見えましたね。年金生活をしながら手弁当で、小日向さんと行動を共にしていた父は、やれアジアは一つだの、世界平和だのという小日向さんの掌の上で踊らされているように思えたものです」

藤井信は旧制水戸高校の出身。全寮制だった当時、寮の仲間には先輩の赤城宗徳の他にも、同期の水田三喜男、塚原俊郎、丹羽僑四郎、宇都宮徳馬らがいる。第3次佐藤栄作内閣時代には、赤城農林大臣・水田大蔵大臣・塚原労働大臣・丹羽運輸大臣の4閣僚が名を連ね、さながら『水戸内閣』と言われたほどだった。日中国交正常化に積極的な発言を繰り返していた赤城や宇都宮を白朗に紹介したのは藤井信で、白朗は特に宇都宮と親しくなったという。

「CIAから電話がかかり、驚いたこともあります。その後のキッシンジャー氏の動きや、中国と台湾、ベトナム戦争終結後のアジア全体の問題なども父は小日向さんから報告を受けていました。ベトナム戦争は今年中には終わるとか、ドルの切り下げに関しても1か月ほど前から報告を受け、父から聞いた話の通りに実際動いていくので、私も次第に父や小日向さんのことを違った目で見るようになりました」

田中角栄に働きかける

白朗は渡米する半年前の70年春から、何人かの政治家に「対中外交の転換」を訴えていた。政界でも日中国交正常化を70年代の外交の重要課題と受け止め、『議員連盟』発足への動きが出始めていた。その裏側で白朗の根回しもあったようだが、白朗は訪米計画について周囲に一切洩らさなかった。

帰国後の70年の晩秋、新たに「アジア民族研究所」(港区西新橋)を立ち上げる。アジアの華僑たちの支援を受けたものとみられ、「アジア諸国の親善と共栄」を目指し、ここを活動の拠点にしていく。そのころ、門下生にこう語っている。

《日本の政財界には、いまもって「米中の国交樹立などありえない」と叫んでいる者が多くいる。もちろん、外務省なども無警戒だ。実に情けない。あきれるほかない。外交というものは、いつの時代も常に現実主義の戦いなのだ。失態や失敗は断じて許されない。現状は悲しむべきことだが、まあ、見ていれば、いずれ世界は動く。なんの根拠もなく、このような国際的な動きを予見することなど、おれのような一介の浪人にできるわけはなかろう。すべてはこの耳で聞き、この目で見たことから判断している》

正確な情報をもとに白朗は政界の裏工作に暗躍する。「日中議連」の下工作などで数回会い、気心も知れていた郵政政務次官の小渕恵三(のちの首相)につぶさに事情を説明し、ある伝言を託した。

《二度ばかり会ったことのある小渕という若い政治家に、ひとつ汗をかいてもらおうと考えたのは、小渕が自民党幹事長・田中角栄の親衛隊でもあったからだ。田中に伝えてもらい、その「実行力」に期待したからにほかならないが、おれが田中のもとに出向いては情報が洩れないともかぎらなかった。小渕は翌日、飛んできた。「田中はやるといっている」ということだった》

政治の深層にかかわる白朗の独白は、しばしば奇想天外すぎて最初は信じ難いことも少なくない。だが、多少の脚色を感じさせられるものの、時系列的に見れば、その多くは後出し発言ではなく、実際の動きに先行していた。

《小渕が持ってきた田中の言葉で、佐藤(首相)の線は切ることにした。いくら言っても、動こうとしないのだから仕方がない。といって田中に全面的に期待できるかどうか、それはまだなんともいえぬ。第一、佐藤は総理をまだ続けるだろうし、仮にいずれ退いたとしても、その椅子を田中が奪うかどうかも分からない。すべてはこれからが正念場だ》

田中角栄を支持していた自民党副総裁、川島正次郎と赤城は、日中関係の打開にことのほか前向きだった。だが、白朗が「日中議連」の会長に想定していた川島は気管支喘息の発作で11月9日に急死。赤城と相談を重ねていくうちに、藤山愛一郎元外相の会長就任が決まり、12月25日に「日中国交回復促進議員連盟」の発足の運びとなる。

《これにはさすがのアメリカさんもびっくりしたらしいよ。このアイデアは僕が出したのは確かだ。そうすると12月25日から、あるアメリカの秘密連絡員が「小日向さん、大手重工業会社(発言では実名)と金融会社との契約が進みました。そうなると30億の金が使えるんですが、この金を渡す先はどこですか。日中友好促進議員連盟の窓口になるのは宇都宮徳馬さんですか」と、こう聞いてきた。

僕は「いや、それは違うだろう」と言ったら、そいつは「こいつとこいつ、この人でしょう」と言ってきた。それはさておき、とにかく、アメリカは日中促進議員連盟を僕が作ったように買いかぶっていることは事実だ。超党派の結束によるものだが、佐藤首相は、おいそれと「そうか」といえず、抵抗した。いずれ、それはひとりでに崩壊するものだと信じ切っていた。》

「ピンポン外交」の風穴

当時、佐藤首相は、ベトナム戦争の激化と中ソ対立や文化大革命の混乱で、積極的に日中接近に打って出ようとはしなかった。当面の課題は沖縄返還であった。中華民国と中華人民共和国の両政府はともに、他国による中国の二重承認を認めないために、佐藤首相の外交は60年代の冷戦思考の域を出なかった。

その米中、日中のかたくなな関係に風穴を空けたのは、小さくて、軽いピンポン球だった。

翌71年3月28日から4月7日まで名古屋市で開かれた第31回世界卓球選手権。文化大革命のさなか、中国は国際スポーツ交流の門を固く閉ざしていたが、元卓球世界チャンピオンの故荻村伊智朗が親交のある周恩来首相に直談判し、それが契機となって中国チームの来日が決まる。しかし、親中華民国派の代議士・石井光次郎が会長を務める日本体育協会や文部省からクレームがつき、右翼団体からの脅迫も相次ぎ、会場の愛知県体育館周辺には厳戒態勢がしかれた。

小日向白朗と谷端義雄氏

そして来日した中国チームを裏から支えたのは白朗自ら率いる「士道会」(拳法を中心としたグループ)だった。「アジアの平和のために」という白朗の下、門下生を中心に学生たちを総動員し、中国チームが宿泊するホテルや会場で、右翼団体の妨害から中国選手団を守った。「妨害にきた右翼団体のメンバーを鍋田干拓(弥富市)の貯木場に呼び出して警告したこともありましたよ」と、門下生の谷端義雄氏(81)は当時を振り返る。

さらに毛沢東主席の鶴の一声によってアメリカ卓球チームは中国に招待される。いわゆる「ピンポン外交」が展開されていく。3月に訪中した藤山愛一郎・同議連会長は、周恩来首相から「アメリカは変わり身が早い。日本が取り残されるのではないか」と米中接近をにおわされる。公開されている外交文書によると、米国が先行して米中対話を行うことを外務省が把握したのは、この「71年3月」とされている。それは白朗が米中接近の情報に接してから半年後のことだ。

情報が最大の武器

それから4か月後の7月9日、キッシンジャー大統領補佐官が極秘裏に中国を訪問、同月16日に米中両国がこれを発表した。「ある日の朝、目を覚ませばアメリカと中国とが手を握っていた」ことで佐藤首相は右往左往する。白朗はいう。

《佐藤政権は"頭越しの外交"とか"寝耳に水"という言葉を使っているけれども,その言葉は当たっていない。何故ならば、私はすでに3月、4月ごろからアメリカと中共が直接手を握ることは、当時の自民党外交調査会長、小坂善太郎氏に伝え、世俗に言うところの"バスに乗り遅れないように"と再三再四注意しておいた。その内容は小坂氏から外務大臣愛知揆一氏に伝わり、愛知氏から佐藤総理に伝わったはずだ。しかし、元馬賊で支那浪人の小日向白朗が何でこれだけの世界的な大事件の中に参画できるかと一笑に付したらしい。

だけど、小坂、愛知の両氏は佐藤総理に懇々とそれを説明したらしい。その結果、山中貞則(総理府総務長官、衆議院議員)をわざわざアメリカに派遣し、ワシントン要路の人たちに問おうとしたが、その前に追い返されてしまった。してみれば、わざと自分は知らなかったという振りをしたとしか言えない。

要するに、悪徳政治家は国民に対して卑劣極まりなく、欺瞞なんだ。日本人として現在、日本政府の主権者・権力者がこのまま無惨に世界的に葬り去られることは見るに忍びない。だから警告しているんじゃないか。それを馬賊上がりだとか、支那浪人だとかと言う。なるほど、俺は政府の要人でもなければ政府の財でアメリカに行ったのでもない。》

白朗がワシントンでつかんだ極秘情報は、日本人にとっていかに貴重なものだったか。佐藤首相は、結果的に国際政治の現実主義に目を閉ざしていたといわざるをえない。国際政治において情報こそが最大の武器であるのは、言うまでもないことだ。

佐藤首相への警告文

佐藤栄作首相

中国との国交正常化が国益となるか。それを拒んだほうが国益なのか。7月22日付けで佐藤首相への警告文(原文はこちら)を出し、白朗はそのことを突きつけた。

「さて私事、昨年夏、招かれて渡米し……」と書きだし、まず日米地位協定について触れている。

「昭和26年サンフランシスコ平和条約の締結の際、日米間にアメリカが日本に対し、経済復興資金を供与する見返りとして日本は「国防権」「航空権」「電波権」をアメリカに移入することが協定されたということであります。私は自分の耳を疑いましたが、この協定はその後の日本の歴代政府によって継承され、再保証されてきているとの説明でありました。これが事実とすればいかなる事情があったにせよ、それは国の独立を売り渡したことであり、現在の政府もその責任を免れることは出来ないということです。

アメリカは日本の決意一つで、この秘密協定を何時でも解消出来ると言っていましたが、それは日本の自主性の回復と、その自立の決意が真剣に問われていることであります。私は日本がアジアにあって終始アメリカの政策に追従し、自らは経済利益のみに汲々としてきたことを深く反省するものであります。そこからアジアの先進国としての自覚も責任感も汲み取ることは出来ません」

白朗は「国防」「航空」「電波」の三権を米国に委任していることで、日本の「自主・独立」が損なわれていることに強く自覚を促した。台湾問題については、

「特に、台湾関係において、政府自民党の一部有力者が国富一辺倒の立場を政治資本として権勢を張り、国際信義尊重の名の下に顔向けできない気持ちであります。今、アジアの政治動向が大きく変転しつつある時、日本はアメリカに対しても、中国に対しても新しい政治姿勢を取る姿勢に迫られており、政府の勇断を待望する国民の声は巷に満ちています。国家の主導的地位に立たれる御身として、この情勢を深く省察されておられるということは拝察しますが、なお、折角のご検討と御決断を希って止みません。ご自愛潜越の程祈念いたします。敬白」

この警告文について白朗は門下生にこう語っている。

《私は警告文として出す場合は,悪徳政治家にのみ出すんだ。悪徳政治家は日本を売り、日本国民の利益を売り、また、自分の利益のみに汲々とする者を言う。(略)それがどうしても反省できないとすれば第二の警告文を出す。その時は簡単だ。今のような長い文句は使わん。それでも、更に無視して「自分の信念が正しい」などとうぬぼれておったならば、第三警告文と同時に気の毒だけれども命をもらいに行く。僕がもらいに行かなくたって日本の国民の誰かがもらいに行く。これは俺の固い信念だ。(略)

今度の佐藤栄作総理大臣に出した手紙と同じものを福田糾夫・田中角栄・中曽根康弘・保利茂、以上5人に出してある。その他に今の自民党主流派および執行部として日本の国民の利益を忘れて自分の利益のみに邁進しようとする売国奴達は、我々は断固として許すことは出来ないのだ。(略)

財界もしかり、日本の国有財産を私有する事によって、自分の利益を一人で守ろうとするこれらの悪徳政治家や悪徳財界人達を断じて容赦することは出来ない。これは昭和維新の言論である。》

これは政治テロの予告でもある。

前年の11月25日、作家の三島由紀夫が憲法改正のため自衛隊の決起(クーデター)を呼びかけた後に割腹自殺をした。日本中を震撼させた三島は晩年、「革命の哲学としての陽明学」に傾倒していたが、白朗もまた「知行合一」を唱える陽明学を心の支えにしていた。この警告状によって公安調査庁も白朗の動きを警戒し、この門下生の集まりにたびたび同庁職員が顔を出していたという。

蒋介石への私信

佐藤首相への怒りを露にする一方、台湾問題は白朗を苦しめていた。米中の国交樹立に伴う中国の国連加盟で、台湾は追放されるからだ。敗戦後、南京軍事法廷にいた白朗が無事釈放されたのは、蒋介石側近の何応欽将軍の力によるものだった。中国との国交正常化を進めることは、白朗にとって台湾を裏切ることになる。白朗はいう。

《米中国交の見通しは立ったとはいえ、一方で台湾が置き去りにされたことは間違いない。今後、毛沢東がどう出るか、あるいは蒋介石がどのように大陸に働きかけるか。これはだれも分からない。理想をいえば、蒋介石と毛沢東が心機一転、手を結ぶことになればいいのだが、それには双方が師とする孫文先生が進めた「大義」をどう考えるかにかかっている。

「私は下野する。毛先生、私に代わって中華民国、あるいはアジアの大結集のためにやってほしい」

と蒋介石がいうことができれば、それはそれでうまくいくだろう。

そのときには台湾は日本と提携し、アメリカの協力を求めればいい。そう簡単なことではなかろうが、蒋介石にはこういうことを思い切ってやってみる手もある。実のところ、それがならないと、中国と台湾は将来にわたって争い続けることになる。

おれには、やらなければならないことがはっきりしている。いってみれば、毛沢東と蒋介石との関係になんらかの働きかけをすることだ。なかなか荷の重い仕事だ。なにしろ、この二人は大陸で血みどろの戦いをやってきた。その殺し合いの渦中におれも身をおいた。とくに上海時代の修羅場は思い出したくもないことだらけだが、やるだけのことはやらなければならない。相手は毛さんと蒋さんだ。「お前のようなヤツは嫌だ」といわれれば、それはそれで仕方がない。しかし、それでもなんらかの形で働きかけねばならぬ。アジアの平和のためだからだ。

台湾問題をどうするか。その策はだれも持ち合わせていないだろう。それが田中にあるかどうか。この難問を打開するには台湾政府に真正面からあたるのが筋だ。それが礼儀である。それでおれは、かつてよく知った蒋介石総統に私信を送ることにした》

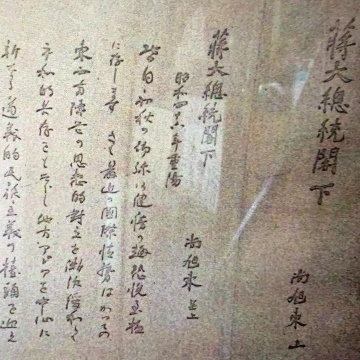

蒋介石への書簡

ここでも中国と台湾を「毛さん」と「蒋さん」の二人の関係として実に気さくに語っている。国際政治もまた、人と人との信頼で動くとの確信があった。白朗は熟慮を重ね、蒋介石・台湾総統に書簡を発した。キッシンジャー訪中から2か月後のことである。『蒋大総統閣下尚旭東呈上』と題して、日付は昭和四十六年重陽(九月九日)となっている(全文はこちら)。

「蒋大総統閣下は、孫文先生の遺訓を最も忠実に実践してアジア民族の自立独立を強調され、アジアの偉大なる指導者としての栄誉を担われたのでありますが、今こそアジアの情勢は少異を捨てて大同に就くべきであることは改めて申し上げるまでもなく、これが大義の道と存じます。

若し今ここで大義の道を誤りますと、アジア民族大同団結の青史に大汚点を永遠に残す恐れのあることを衷心から憂慮いたすのであります。

蒋大総統閣下 何卒 現世界の動向とアジア民族の道義的精神の昂揚とを深くご賢察下され、孫文先生の遺訓を奉じて中国民族の大同団結とアジア民族の自主独立の悲願達成にご協力あらせられんことを心からお願い申し上げます。

閣下の「以徳報怨」の恩義に多大の感銘を今も尚覚えている大多数の日本国民は、閣下の威徳を偲び、閣下の輝ける指導者としての偉業がアジア民族史の上に永久に刻まれることを深く渇望しており、不肖尚旭東もその一員としてこのことを心から念願いたすものであります。

何卒、現下の情勢をご省察下されまして、賢明なるご決断をなされますことを衷心よりお願い申し上げる次第であります。

恐惶謹言日名 小日向白朗 』

この書簡を蒋介石がどんな思いで受け取ったかはわからない。だが、戦後4半世紀過ぎたとはいえ、かつて中国大陸で自由奔放に行動した大陸浪人の心意気がそこに息づいていた。

田中角栄が総理に

米中接近の動きによって中国の国際社会の受け入れが加速化する。71年10月25日、中華人民共和国の国連加盟が実現し、中華民国が国連を脱退した。佐藤内閣も東京都の美濃部亮吉・知事が訪中した際、当時の自民党幹事長、保利茂に極秘に持たせた周恩来首相宛ての同日付けの親書を渡した。そこには、

1、中国は1つである

2、中華人民共和国が中国を代表する政府である

3、台湾は中国国民の領土である

と書かれ、美濃部都知事はキッシンジャーならぬ「ミノベンジャー」だと言われた。国連総会では、日本が「中華人民共和国加盟/中華民国追放」のアルバニア案に反対していたため、その親書は周恩来首相からは「まやかしで信用できない」と一蹴された。

11月には永野重雄日本商工会議所会頭と木川田一隆経済同友会代表幹事を中心とした東京財界訪中団が訪中し、北京の人民大会堂で周恩来総理と会談。このとき、周首相は永野氏に「これで日中関係、完全に修復しました。我々は今後いかなる日本人も歓迎する」と語ったといわれる。日中国交正常化は、こうした日本財界主流による訪中の成果の上に成ったものという評価もある。

翌72年1月の施政方針演説で佐藤首相は「中国は一つであるという認識のもとに、今後、中華人民共和国政府との関係の正常化のため、政府間の話し合いを始めることが急務である」として中華人民共和国との国交正常化を目指す意向を表明。

田中角栄首相

2月、ニクソン米国大統領は訪中し、毛沢東と会見。米中共同声明(上海コミュニケ)で相互に相手国の主権を認め、平和共存五原則に基づく国交を開くことで一致した。その内容は、こうだ。

① 台湾は中国の一部、

② 台湾駐留米軍の撤退目標、

③ 中国軍のベトナム戦争不介入、

④ 日米安全保障条約は日本軍国化抑制のため

などの諸点が確認されていた。

3月の衆議院予算委員会で、通産大臣だった田中角栄は「中国に対して大きな迷惑をかけ、心からおわびしますという気持ちが正常化の大前提である」と、日中国交正常化への決断をうかがわせる発言をした。

6月、佐藤首相が沖縄返還を果たして退陣。7月には田中は54歳で総理大臣に就き、大平正芳外相とともに日中国交正常化交渉を本格的に進めていく。

「新右翼」を自称

右翼団体の多くが台湾(国民党政府)を支援しているなかで、白朗は「中共の回し者」との非難を浴びる。

《このごろ、おれが日中国交回復に深くかかわったということで、「中国共産党のまわし者」などと誹諺する連中が少なくない。これは"樹を見て森を見ない"たとえと同じだな。おれは中国大陸に生きる民衆のことは愛しているが、いまの中国共産党のように、文化大革命とか称して人びとの自由を圧殺するような国家だけは願い下げだ。その点、毛沢東もすっかり変わってしまったようだが、新中国になっても「孫文」の三民主義の大精神だけは忘れられてはならない。

もし、この精神をないがしろにするようになれば、中国の明日は暗い。ただ、欲の皮の突っ張った烏合の衆となろう。もちろん、同じことは台湾にもいえる》

白朗が精神的に依拠していたのは孫文の精神だ。それが忘れられればアジアの「明日」はない、と断言する。他の右翼団体からの非難に白朗は目もくれない。

《いま日本で、このおれを「容共」だとか"アカ"だとか、声高に叫んで誹謗する者がいる。そういうのには戦前、軍部の特務機関や満鉄(南満洲鉄道)の調査部にいた連中が多い。ソ連の北満鉄道を買収した満鉄が満洲全体の鉄道を傘下にしたのは昭和十年(1935)だったが、ここの調査部の連中は国粋主義に凝り固まっていて視野はきわめて狭かった。三浦(義一)は"右翼の親玉"とかいわれていたようだが、だいたいあれが右翼だったのかい? 死んだ男のことはいいたくない(注:三浦は71年4月、73歳で死去)が、「室町将軍」などといわれてふんぞり返っていたのも、終戦直後の財閥解体でGHQの使い走りをやり、日本橋室町にあった「三井」に恩を売ったゼニだけの話だろ。カネだ。要するに銭稼ぎのための「右翼」だったということだよ。これに保守政治家が群がった》

白朗が池田首相の私設顧問として右翼対策をしていたころ、三浦義一が背後で操る右翼団体か暴力団に絶えずつけ狙われていたことがあったという。その後、三浦からわび状を取るに至った武勇伝を滔々と語り、その詫び状を白朗から見せられたという人もいるが、ここでは省略する。

《いまや世界は、それぞれ国家の自主自立の道を民族性の発揚と団結に求める国々が増えるばかりである。この傾向は今後、ますます顕著になっていき、それが新たな国際関係を特徴づけていくだろう。日本国民もまた新しい活力を根源にして民族意識を高めていき、国際社会の海に平和の船を進めていかなければならない。なぜならば、民族的自覚に裏打ちされない国家、国民は、かつて世界で現実的な力になったためしがないからだ。

世界の政治は、多くの国における民族の自立と民主主義の発展を軸に進展してきたし、これからもそうでなければならない。それぞれの民族の自立による国際的連帯によってのみ、世界は明るい未来を手にいれることができる。》

「ニュー・ライト」の精神を打ち出すのは多難だ。「民族的自覚」は「民族利己主義」に走りかねない。民族間の対立を絶対化することも排除されなければならない。一方で、共産主義のような階級イデオロギーに固執し、これをもって国民や他民族を圧し、その勢力下におこうとする覇道もまたけっして許されるものではない。白朗は続けていう。

《共産主義・中国が将来にわたってこの危険から脱却できなければ、アジアには新たな紛争の恐れが常につきまとう。それを抑止できるのは日本しかない。日本は新しい民族意識に立脚し、アジアの民族的大同を叫び、その経済の発展と共存を追及する核になっていかなければならない。

すなわち日本は、道義に立脚した鑑として存立していくことを目指すべきである》

中国が経済・軍事大国化の道をたどり、世界に新たな緊張をもたらしているなかで、日本の今日的課題に照らしてみたとき、含蓄のある言葉である。

蒋介石に伊豆の別荘を

日中国交回復を伝える新聞

田中角栄は岸・佐藤ラインの台湾ルートに見切りをつけ、日中国交回復を断行。72年9月29日,田中と周恩来は北京で共同声明に署名し,「恒久的な平和友好関係を確立する」ことで一致し、「日中国交正常化」が実現した。その1カ月後,日中両国の友好の証として中国から日本に2頭のパンダ(「カンカン」と「ランラン」)が贈られ、大きな話題となる。

6年後の78年8月12日には、日中平和友好条約が署名され、両国は歴史の新たな一頁を開くことになるが、その外交交渉による表向きの政治プロセスについてここでは省略する。ただ、米国の頭越しに進められたことで、田中角栄は後に米国から激しい反発を受けることになる。

米中間では72年の上海コミュニケを通して米中双方による事実上の相互承認が行われたものの、それは正式な国交正常化ではなかった。さらに両国の協議が続けられ、79年1月1日に鄧小平が中国の要人(副主席)として初めて訪米、カーター大統領との間で米中の国交正常化が合意されることになる。

その際、台湾問題が最も厳しい交渉となったが、結局、米国は台湾からの駐留軍を撤退させる代わりに、武器援助は続けることで妥協が成立した。その結果、米国は台湾政府(中華民国)と断交し、80年に米華相互防衛条約が失効した。

これで中国の建国以来の脅威となっていた台湾海峡危機はいったん解消されたものの、現在、再び緊張が生じている。

田中内閣が成立後、白朗はどのように田中内閣とかかわっていったのだろうか。白朗は官房長官を務めた二階堂進氏とは何回か会合を持っていた。田中との窓口は「(元妻の)ハチの一刺し」で知られる筆頭秘書官、榎本敏夫だった、と藤井建氏は証言する。

「榎本氏からの電話はしばしば、ありました。小日向さんからは決して金銭を要求することはなかったようです。唯一、榎本秘書官が気を遣って、日比谷にあった中華料理店「新橋亭」での食事や打ち合わせの費用と、連絡のための電話代を支払わなくても済むように取り計らってくれた程度でした」

蒋介石が72年6月、肺炎で倒れ、持ち直したものの、息子の蒋経国と不仲であることを知ると、白朗は晩年を日本で過ごすことを提案した。アジアの華僑と共に中伊豆(静岡県)に広大な敷地を用意して、その準備を進めたが、75年4月5日、蒋介石が没したために実現させることは出来なかった。その別荘はかなり大規模で、5万分の1の地図を何枚も張り合わせたものを見せられた、と藤井建氏は語る。

白朗にとって日中、米中の国交回復は、台湾政府の否定につながり、別荘計画は蒋介石への謝罪の思いがあったのかも知れない。

米国からの反発

田中内閣に対して白朗は再三、中国やアジアの若い青少年を日本の国費で招請して、日本で教育、母国へ返すことを提案した。アジアの若い人を受け入れ、将来的に日本とアジアの豊かな関係を作り上げていくことが白朗たちの夢だった。だが、田中角栄は列島改造に熱中するあまり、その申し出に耳を傾けることはなく、田中と白朗の間に距離ができていく。

「田中さんは日中国交回復後、すべて現場にまかせ、中国から離れていったようです。親しくなれば、とことん関係を深めてゆく中国人独特の心情を理解していない、と小日向さんも父も嘆いていましたよ」

と藤井建氏。田中角栄をめぐるロッキード事件に関してもこう続ける。

「小日向さんがキッシンジャー筋からロッキード関連の資料を入手し、『田中角栄の研究』などで田中角栄の犯罪を追及していた文芸春秋社、もしくは立花隆さんに渡していました。そのことを父に語り、私もその概要を聞いています。それを確かめたいと思っていたのですが、結局、会えないうちに立花氏が亡くなり、残念です」

キッシンジャーが日中国交正常化を成し遂げた田中角栄に「ジャップは上前をはねやがった」と烈火のごとく怒ったことはよく知られている。『ロッキード疑獄――角栄ヲ葬リ巨悪ヲ逃ス』(KADOKAWA)を執筆したジャーナリスト、春名幹男氏は「米側には、田中角栄を政治的に葬ることになってもかまわない、という判断があった。それほど田中をひどく憎んでいたことが多くの米政府機密文書から読み取れる」と指摘する。

白朗の門下生、谷端氏も「小日向先生は、田中角栄さんがアメリカの激しい反発を受けて、政界から消されていくことを予期していたようです。その後、この日中問題に一切触れてはならない、命が危うくなるぞ、と私たちは注意されました」という。

日中国交正常化以後の白朗の政治活動は、はっきりとしない。己のなすべきことはすべて終えたと悟ったのかもしれない。

ただ、日中国交回復後の72年晩秋、中国に生きていた一人息子の明朗から「再会したい」との便りが白朗のもとに届き、喜ばせた。大陸に残した妻張猛声と明朗のことは周囲に一切黙し、「俺には子種はない」と白朗は語っていただけに、それは思いがけない知らせだった。戦後日本で長く連れ添った妻芳子を入籍したのは68年、白朗68歳のとき。中国の妻子のことが心の奥でいつまでも気にかかり、芳子との入籍を長年、見送っていたのだろうか。白朗の心は二人の妻への思いで揺すぶられていく。

谷端氏は「私は後年、小日向先生から中国に残した妻子がいると密かに聞いていました。しかし、芳子さんはそのことを亡くなるまで知らなかったようです」と語る。

白朗、死す

小日向白朗の遺影と喪主、芳子さん

白朗は1982年1月5日、小平市に脳溢血のために亡くなった。81歳と11カ月余の人生だった。そして中国に残した張孟声、明朗と再会を果たすこともなかった。

葬儀には田中角栄から花輪が届き、赤城宗徳氏らが参列した。財産らしいものは何も残していなかった。生前、アパートを一棟所有しており、そこからの家賃収入が唯一の安定収入だったが、これとても彼の所有物ではなかったらしい。白朗の支援者であった華僑たちが、彼の生活を見て便宜を図ったもので、彼と芳子が亡くなると、これは元の持ち主に返還されたという。

小日向家での葬儀

「アジアは一つ」というロマンを追った白朗は、「義気千秋」「除暴安良」をモットーにした元馬賊王としての誇りだけを持ち続けた。

戒名は「大雄院釋白道居士」。白朗と小白竜の「白」がそこに入っていた。

それから10年経った1992年7月、遺児明朗が墓参のために帰国する。

(次号の最終回に続く)

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008年~10年大阪市教育委員長。著に『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

コラム

- 時々断想/現代のアリーナ(闘技場)と化したSNS頑童 山人

- 若者と希望/自民・立憲・共産=“保守”勢力の衝撃大学非常勤講師・須永 守

- 百葉箱/小日向白朗の謎(第9回)ジャーナリスト・池田 知隆

- 沖縄発/沖縄本の世界――歴史と現状は何を語るフリー編集者・宮城 一春

- 温故知新/“今ちゃん”と下町の労働・社会運動(2)現代の労働研究会代表・小畑 精武

- 発信/雑誌『季刊 ピープルズ・プラン』が終刊――新たにウエッブで発信へピープルズ・プラン研究所・白川 真澄