コラム/百葉箱

謀略の果てに

連載を終えて――日本人馬賊王、小日向白朗の生涯から

ジャーナリスト 池田 知隆

小日向 白朗

2022年9月、日本と中国が国交正常化して50周年を迎える。半世紀前、東西冷戦のなかで中ソが対立し、ベトナム戦争が激化していた。日本と米国は、国交がなかった中国と対峙していたが、ベトナム戦争の終結に向けて米中が日本の頭越しに急接近していく。そのとき、日本人の元馬賊王が、中華人民共和国の毛沢東と中華民国(台湾)の蒋介石との双方にルートをもち、日中国交正常化のために暗躍していたことを知り、私は驚いた。

その馬賊王、小日向白朗(こひなた・はくろう)とはいったい何者なのか。昭和の裏面史でどのような人間模様が繰り広げられていたのだろうか。「小日向白朗の謎」と題して、その生涯を本誌「現代の理論」デジタル版に連載させていただいた。2019年12月から前号の2022年5月まで10回にわたるこの連載のテーマの一つは、その馬賊王の夢とロマンを追いかけることだった。

夢と言えば、中国の作家、魯迅の言葉を思い出す。

「人生で最も苦しいことは、夢から醒めて、行くべき道がないことであります。夢を見ている人は幸福です。もし行くべき道が見つからなかったならば、その人を呼び醒まさないでやることが大切です。」(「ノラは家出してからどうなったか」)

ノラとは、イプセン(ノルウェーの劇作家)の戯曲『人形の家』(中国訳では『傀儡家族』)の主人公。ノラは、いわゆる幸福な家庭のなかで満足して生活していた。そのうちに、彼女は覚醒する。自分は夫の人形(傀儡)であり、そのまた子どもは自分の人形である、と。そこで彼女は家を出る。しかし、家出してから、どうなったか。イプセンは、何も答えていない。

ノラには実際にふたつの道しかなかった。堕落するか、そうでなければ、再び家に帰るか。人は食べないと生きていけない。魯迅はいう。

「もし道が見つからない場合には、私たちに必要なのは夢であるが、それは将来の夢でなくて、現在の夢なのであります」

現在の夢とはなんだろう。身近な足元から前向きに歩むことなのだろうか。

小日向白朗は、敗戦によって「アジアは一つ」という夢から醒め、行くべき道を見つけることができたのだろうか。戦前、中国大陸で馬賊王として、特務機関員として謀略の限りを尽くしたが、それも国家という支えがあってのこと。戦後、ただ一人の人間に立ち返り、どのような夢をもち、生き続けたのか。そのことを知りたかったのだ。

時代の影を踏みながら

戦火の中国から逃れ、白朗が直面した戦後の日本社会の裏側では、私利私欲に走るさまざまな悪の影があった。かつて敵対した米国にすり寄り、愛国者然として政治に接近する人の群れ。政治の歪み、欺瞞を少しでもただそうと徒手空拳で権力と切り結んでいく。

白朗はつまるところ、戦後社会の裏舞台で暗躍し、孤独な「ロマンの残党」として時代の影を踏むように生きていた。古稀を迎えるころ、日中国交正常化に向けて情熱を燃やすことになる。米軍基地からパスポートなしで渡米。米国の国家安全保障会議に対して中国との国交正常化、ベトナム和平への道筋を示す一方、日本、韓国、台湾をつなぐ反共ネットワークを乗り越え、中国との国交正常化を急ぐように田中角栄首相に後ろから強くバックアップした。

その具体的な動きについては、連載をお読みいただきたい。日中の国交正常化に実際にどれだけの役割を果たせたのかは、判定しようもない。それは政治の闇を照らす一瞬の光芒くらいの寄与だったかもしれない。だが、白朗にとって、長く心に抱き続けてきた「アジアの平和」への夢をほんの少し達成したともいえる。

何事にもぶれない骨太の精神、強靭な生命力。さらには自らの人生を振り返り、「猿飛佐助であり、宮本武蔵であった」と、堂々と言ってのける自己肯定感。そんな白朗に〝明治〟の息吹を感じ、日本人にひそむ〝夢見る力〟をあらためて教えられた。

日本近代化の夢は

滔天と孫文(「宮崎兄弟資料館」内で)

私の実家の近くに「宮崎兄弟資料館」がある。日本が近代化への道を進み始めたころ、自由民権運動や西欧列強からのアジア解放という国の枠を越えた志を遂げることに人生を捧げた宮崎八郎、民蔵、彌蔵、滔天(虎蔵、寅蔵)の四兄弟の資料を展示している。孫文が訪れた彼らの生家も移築、保存され、私は帰省するたびに散歩がてらよく訪ねた。

滔天の自叙伝『三十三年の夢』(岩波文庫)からは、世界への好奇心をそそられた。中国革命を支援していくスケールの大きな活躍と義理人情や仁侠心にあふれたその人柄は、幼いころからの郷土の誇りでもあった。

滔天は、中国革命の夢を抱き、奔走するが、挫折する。夢から醒めたとき、自分を見つめ直そうと浪曲師になる。

「万国共和の極楽を 斯世(このよ)に作り建てなん」

興行する先々で自作の「落花の歌」を唸りながらも、革命の志を捨てたわけではなかった。自らを「半ば生ける屍」とみなしてはいても、裸一貫の革命浪人として行くべき道を探し続けた。

「回顧すれば半生一夢、

総てこれ失敗の夢迹なり。」

そう、滔天は言っていたが、私も古稀を過ぎ、「夢迹」をたどっているときに、小日向白朗に出会った。コロナ禍の3年、その白朗の夢の行方につき合ってきた。

満州の元馬賊王の話をすると、なぜ、いま、馬賊なの? と決まって問い返される。満州もまた、地図から消え、現代からは遠い、もはや忘れられた世界だ。うまく答えられないが、夢とロマンへの郷愁をそそられたから、というしかない。少年のころ、映画『夕日と拳銃』やテレビ番組『快傑ハリマオ』(東南アジアでの特務工作員の活劇)、岡本喜八監督の映画『独立愚連隊』シリーズなどの冒険活劇に心を湧きたたせたときの感覚が突然、甦ってきたのだ。未知の世界への夢とロマン、そして仁侠の世界。そこには生命を躍動させるものが確かにあった。心の奥底に眠っていた見果てぬ夢をもう一度見たくなったのだろう。

私も若いころ、たくさんの夢を見た。滔天のように世界を放浪したいという〝荒ぶる魂〟がどこかに息づいていた。17歳の夏に自転車で日本一周したり、翌年に復帰前の沖縄を訪ねたりしたが、結局、世界に飛び立つことはなかった。『団塊の「青い鳥」―戦後世代の夢と希望』(現代書館)という本を通して同世代の夢をたどったが、そのなかには学生運動に挫折し、世界革命を夢見て海を渡った者もいた。だれもが、夢から醒め、行くべき道を懸命に探し続けていた。

それから半世紀。団塊の世代もそろそろ後期高齢者になる。私たちは〝行くべき道〟を探し出すことができたのだろうか。

心を湧きたたせるもの

戦後、父や母の世代は、目の前の暮らしの再建に全力を注ぎ、日本は復興、発展を遂げていく。やがて高度経済成長を果たし、世界第2位の豊かさを誇るようになるが、経済バブルが弾ける。豊かな国づくりの夢から醒めたあと、〝空白の30年〟といわれる時間が流れている。日本はなかなか〝行くべき道〟が見つけられないでいる。

その30年前のリポートの一節を思い出した。通産省(現・経済産業省)が設立した地球産業文化研究所の報告書に、こうあった。

「日本は世界で最も多額のODA(政府開発援助)を拠出している。しかし、その日本人は、経済的に豊かになったけど、心の貧しい社会になったと思っている。ということは、世界をそのような心貧しい社会にするために、日本人は懸命に働き、世界に資金援助しているのだろうか」

合同結婚式を行う統一教会(1992年8月26日毎日新聞大阪本社版)

豊かな社会とは何なのか。日本人は懸命に働きながら、どのような社会を形成しようとしているのか、豊かさの意味をつかみかねていた。

いまも、安倍晋三元首相銃撃をめぐって再び注目を浴びている統一教会(現・世界平和統一家庭連合)やオウム真理教、幸福の科学など「新新宗教」に魅かれていく若者たちがたくさんいた。だれもが、豊かさのなかで「生きがい」を探り、私も新聞連載を通して考えた。(毎日新聞宗教取材班『世紀末の神サマ――ルポ・若者と宗教』(東方出版、1993年)

世界平和や朝鮮半島の統一、日韓交流への貢献を打ち出して霊感商法を展開した統一教会。ヨガや人間の能力開発、修行から始まり、社会をテロの恐怖に陥れたオウム真理教。いずれも社会に大きな衝撃を与えた事件だが、「若者と宗教」をめぐる取材のなかで、最も印象に残っているのは、通産省の若手官僚の言葉だった。

「これからの宗教は、現代人を生き生きさせる〝精神産業〟としてとらえれば、通産省の領域です。宗教の過去の遺産は、文部省・文化庁にまかせてもかまいません。私も教団活動を通して日本人を元気にしていきます」

彼はそういって霞が関を去り、「幸福の科学」の教団活動に飛び込んでいった。東大を卒業して歩んできたエリート官僚の道をあっさりと捨てた。彼はいまも、日本人を生き生きとさせ、幸福を実現させようと頑張っているのだろうか。

その後、日本では企業の海外移転が進む一方、国内経済は停滞した。就職氷河期世代が生まれ、非正規労働者が急増し、貧富の格差が拡大している。中年になっても安定した仕事や家庭が得られず、辛い日々を過ごしている人は少なくない。個人の努力では越えられない壁の前で傷つき、自己肯定感をもてない若い世代も増えている。

IT(情報技術)社会となり、AI(人工知能)による管理化、監視化が進むなかで、人々の夢やロマンが失われていくようでもある。社会を前向きに変え、希望をもちながら歩むにはどうすればいいのだろうか。

〝行くべき道〟を探して

個人の夢だけではなく、時代や国家にかきたてられる夢のようなものもある。かつて閉塞感に覆われた日本から大陸に雄飛していく人の群れがあった。小日向白朗もそのひとりだった。日本のナショナリズムが急激に高まり、日本人の心の奥底に眠っていた〝荒ぶる魂〟が再び呼び起こされ、新しい形で噴出しないとも限らない。

緊張が高まる東アジア

近現代史を振り返ると、日本は、明確な戦略に沿って動くというよりも、大きな衝撃を外部から受け、それに反応する形で進路を決めてきた。精緻な戦略をもたず、いつもあわてて走り出してきたかのようだ。日本が第二次大戦の泥沼に引きずり込まれていったのは、米中・対米戦略の誤算だった、といえなくもない。

日本は、日米安保条約を基軸に安全保障を考える道を選んでいるとはいえ、中国とも友好的な関係を築くことは欠かせない。半世紀前のニクソン大統領による“対中接近”は、当時の佐藤栄作首相にとってまさに「青天の霹靂」で、日本の国際認識の甘さを露呈した。1998(平成11)年には、クリントン大統領が日本を素通りして訪中し、米中連携をうたいあげて「ジャパン・パッシング」(日本素通り)と騒がれたこともあった。

歴史は繰り返すというが、単純に同じような事態が再現されるとはいえない。しかし、国益となれば、米国はふたたび、そのような選択をしないとも限らない。米中の動きに翻弄され、日本は常に辛酸をなめてきた。

毎日、大量の情報があふれかえり、戦争をめぐって声高に語られるようになった。いつまでも平和と繁栄の夢に酔いしれることは許されず、安定した暮らしは突然、暗転するかもしれない。しかし、決して戦争への道を歩んではならない。

歴史を見れば、一時的な〝正しさ〟が必ずしもいい結果をもたらすとは限らない。より俯瞰的な視野で世界を見つめ、私たちは想像力や思考力を鍛え直なければならない。地にしっかりと足をつけ、冷静になり、前向きに〝行くべき道〟をしっかりと探していきたい。

「米国、中国の動向を侮らず、また侮られず、アジアにもっと目を開け」

謀略の限りを尽くし、生きた白朗は、熱く叫び続けた。国際政治の冷徹なリアリズムを踏まえながら、アジアと日本のこれからを考えるうえで、小日向白朗の生涯から今もなお汲み取るべきものは少なくない。

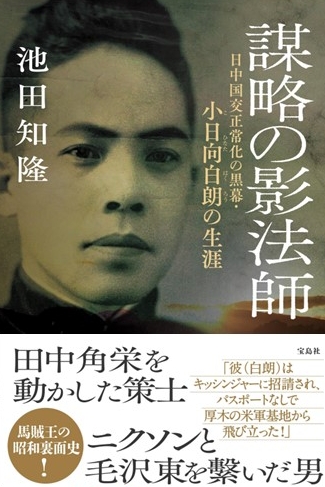

*この連載に大幅に加筆して出版することができました。ご笑覧いただければ、幸いです。

『謀略の影法師 日中国交回復の黒幕・小日向白朗の生涯』(宝島社刊)、1980円(税込み)

いけだ・ともたか

大阪自由大学主宰 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008~10年大阪市教育委員長。著に『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

8月10日発売!

『謀略の影法師』(池田知隆著/宝島社刊/1980円)

目 次

●第一部「戦前編――馬賊王として暗躍」

・第一章 大陸雄飛の夢

・第二章 「仁侠の徒」として生きる

・第三章 「アジアのロレンス」といわれて

・第四章 天津でアヘンの密売

・第五章 蒋介石と仲介……西安事件秘録

・第六章「興亜挺進軍」を旗揚げ

・第七章 上海で謀略工作

・第八章 敗戦前後

●第二部「戦後編――昭和の裏舞台を生きる」

・第九章 炭鉱景気の喧噪へ

・第十章「耽黙洞」の看板を掲げて

・第十一章 池田内閣の私設顧問に

・第十二章 国際情勢を見つめてー日韓条約の闇

・第十三章 アメリカからの誘い

・第十四章 日中国交正常化を果たす

・第十五章 白朗、死す

●第三部「余話―馬賊王、遥かなり」

・第十六章 二代目を生きる

・第十七章 堂々たる自己肯定

・第十八章 歴史を映す鏡

コラム

- ある視角/2022年前半のヨーロッパ龍谷大学教授・松尾 秀哉

- 沖縄発/沖縄で短歌を詠む

こと歌人・名嘉真 恵美子 - 深層/「国権」を握ることは家業なのか?本誌編集委員・出版コンサルタント・黒田 貴史

- 発信/「神戸学生青年セン

ター」の50年神戸学生青年センター理事長・

飛田 雄一 - 百葉箱/謀略の果てにジャーナリスト・池田 知隆

- 温故知新/“今ちゃん”と下町の労働・社会運動(3)現代の労働研究会代表・元江戸川区労協事務局長・小畑 精武