特集●混迷する世界を読む

「働き方改革」を切る

実行計画とガイドラインの「不都合な真実」

グローバル産業雇用総合研究所所長 小林 良暢

働き方改革「実行計画」

政府は、非正規社員の待遇を改善するための同一労働同一賃金の実現と長時間労働の上限規制を二本柱とする「働き方改革実行計画」(以下、「実行計画」)をまとめた。

安倍首相は、この計画をまとめた働き方改革実現会議(以下、「実現会議」)の席で、「日本の働き方を変える歴史的な一歩。これを決めた2017年はその出発点として記憶される」と胸を張った。

この「実行計画」を報じた新聞各紙は、例えば朝日新聞の「1990年代から企業活動を優先して労働規制を緩和してきた流れの大転換」、また読売の「日本型雇用慣行の見直しにつながる抜本改革」など、おおむね好感を持って伝えた。だが、これは表ヅラのことで、記事をじっくり読み進むと、同一労働同一賃金にしろ、長時間労働の上限規制にしろ、制度の欠陥や抜け道が各所に見受けられることを指摘し、且つその実効性に疑念を呈する紙面構成になっていた。このように記事の中味がきつくなった理由は、昨年6月に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」が、正社員と非正規従業員の賃金差について「欧州諸国に遜色ない水準をめざす」と謳って世論の支持を集めた時に比べると、今度の「実行計画」は制度設計が甘く、期待外れの出来栄えになったからである。

「同一労働同一賃金」

まず、同一労働同一賃金についてみてみよう。

日本は欧州諸国と比べ、正社員と非正規労働者の待遇格差が大きい。

これについて、私は「欧州のパートタイマーの賃金は、正社員の7・8・9だ」と説明している。すなわち、正社員の賃金を10とすると、同一職種のパートタイマーの賃金は、イギリスが7、ドイツは8、フランスは9というのが相場だ。これに対して、「日本は6」と低い。

安倍首相は、日本も「まずは8割程度をめざしたい」と言う。政府が導入しようとしている同一労働同一賃金とは、こういうことなのだ。安倍首相がドイツ並みをめざすというこの言い方は、大変解りやすい。その思いはパートタイマーや派遣社員にも届いたようだ。

従事者の8割がパートタイマーだという総合スーパー業界の労働組合の話を聞いたら、この17春闘で「パート組合員の間の同一労働同一賃金への期待が、異常なほど高かった」という。また、自動車や電機の大工場に製造請負や期間社員を入れている人材派遣会社の幹部に会うと、「派遣スタッフたちはみんな時給が上がると思っている」と半ば迷惑顔をしながら、「彼らは、ともかく安倍さんの同一労働同一賃金を全面的に支持している」という。

だが私は、政府(内閣府)が「実現会議」に提案した「同一労働同一賃金ガイドライン案」(以下、「ガイドライン」)は、パートタイマーや有期契約社員、派遣労働者の期待に十分応えるものになっていない、と思う。

例えば、「ガイドライン」の冒頭に記載されている基本給については、労働者の職業経験・能力に応じて支給するケースで、「無期雇用フルタイム労働者と同一の職業経験・能力を蓄積している有期労働者またはパートタイム労働者には、同一の支給をしなければならない」という基準を示しているが、このうち<問題にならない例>として「総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、パートであるYのアドバイスを受けながらYと同様の定型的な仕事に従事しているが、(会社は)Xに対しキャリアコースの一環として従事させているので、Yに比べ高額の基本給を支給している」という事例を示して、これを<問題とならない例>としている。これはキャリアコースの職能資格制度に基づくコース別管理をこれまで通りOKとしているのである。

この点「ガイドライン」の事例は、同じ仕事をしているのに、キャリアコースに乗っている者については同一労働同一賃金の原則を踏み外してもいいことなる。これは、日本型雇用慣行の下での賃金制度を、なんとしてでも継続したいとする産業界の意向やその考えに同調する有識者の考えに引きずられたもので、私のような職種給への転換を唱えるジョブ派賃金論者からすると、今度の「ガイドライン」と「実行計画」は賃金改革の第一歩で躓いたことになり、残念至極だ。

また、合理的な理由がある場合には、「相違に応じた支給をする」としているが、の相応とはなにか、例えば、「賞与(ボーナス)」の項目は「(貢献に違いがある場合は)その相違に応じて・・・」となっていて、これでは「お印程度」でもいいことになる。この辺りを逆手にとって「相応」の領域を広げていくのが手かもしれない。

いまひとつ、勤続による職業能力の向上に応じた「勤続昇給」の項目では、定年後の雇用継続、いわゆる「嘱託社員」の賃金減額が合理的か否かについて取り上げ、「ガイドライン」は「定年後の継続雇用において、今後の法改正の検討過程を含め、検討を行う」と逃げた。これは定年後の継続雇用(有期契約社員)が現役時の半額給付にされたことを不当として訴えた長澤運輸訴訟で、労働者側が第1審で勝訴した後、第2審で敗訴にした東京高裁判決に沿うものである。

労働契約法20条は、有期契約労働者と無期労働者の間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の取り扱いを禁止しているが、その3要件として①「職務の内容」が同一か、②「職務内容及び配置変更」が同一か、③「その他の事情」(合理的な労使慣行など)を挙げている。第一審は①、②を「同一」として違反とし、第二審は③に基づき合法と判断した。東京高裁は、定年後に賃金が半額なるのは「合理的な労使慣行」だと認定したのであるが、要するにどこの会社でもやっているからだという訳だ。

この労働契約法20条の解釈を巡っては制定当時から見解が分かれていた。菅野和夫氏は「労働法」第10版で、法は労使関係に対して謙抑的であるべきだとし、東京高裁はこの考えに沿ったものである。これに対し、政府の「検討会」と「実現会議」の両会議に参画し、「働き方改革」の有識者委員のキーマンである水町勇一郎東大教授は、新聞に求められたコメントで、東京高裁判決を「再雇用での賃金減額が一般的だという事実を重視し、格差を認めている点に問題がある」(朝日新聞2016.11.2)と批判している。

この解釈の相違は、同一労働同一賃金を巡っても、一方は労使自治に基づいて法による介入は抑制的であるべきだとする考えから、「著しく不合理と認められるものであってはならない」とするものと、他方は「合理的でないものは認めない」というきっぱりとした考えから、労働契約法、パート労働法、派遣法の3法改正やガイドラインで労使協議に縛りをかけて「同一労働同一賃金」に導くことを了とする立場の綱引きがあって、これが議論の過程で現れた。私はこれを菅野労働法vs水町労働法の衝突と呼んでいるが、これが「検討会」や「実現会議」の場でも垣間見えたが、最後は前者の方に軍配を揚げた格好である。

このほか今回の「実行計画」は、例えば企業側の「立証責任」について、「企業側は主観的・抽象的な説明では足りない」との注に留めた。また、非正規社員に対して、形式的に違った職務を割り当てて形だけはガイドラインを守ろうとする「職務分離」やパートや契約社員を「業務委託契約」に切り替えるなどの「抜け道」を封じることについては、先送りした。

「同一労働同一賃金」実現の実効性にとって最も重要なのが、パート・契約社員・派遣労働者が発言する場をどうつくるかである。「ガイドライン」は、労使コミュニケーションの円滑化のための従業員代表制の検討は先送りした。だだ、政府はパート労働法の改正に際して、企業の説明責任を明記して、労働者が裁判をおこすには立証の負担が重く、労働者にとって不利になるので、訴えを起こした労働者に配慮した指針に実効性を持たせるための裁判外紛争解決手続き(ADR)を整備し、当事者が無料で利用できるようにする改正法案を秋の臨時国会に提出すると言っており、早期の成立を望みたい。

私は、以前から工場やオフィス、スーパーの店舗やショップなどの現場で、その事業所の構内で働くすべての従事者の代表が一堂に会して、非正規側のVoiceが届く場をつくることを提案してきた。例えば派遣の現場でいえば、派遣事業者代表と労働組合(ない場合は従業員代表)、工場や店側の代表及び労働組合(ない場合は従業員代表)の四者協議の場をつくることである。現在でも、どこの現場でも四半期ごとに実施しているフォーキャスト(生産計画や営業見込み)の伝達の場があるので、これを活用して四者協議の場を設け、まずは現場で「同一労働同一賃金」について意見を交換することから始めることである。

さらに私が、政府の「実行計画」の同一労働同一賃金の中で、もっとも気になった点は、「正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定したものである」というように、各所に「均等・均衡」というワードが多用されていることである。じつは、これまで政府は「均衡」という言葉を使うのを慎重に避けてきた。「検討会」の「中間報告」では「均衡」という言葉を使ったのは1か所だけで、それは派遣スタッフと派遣先の正社員との待遇差という特殊なケースについて「均等・均衡」といっていただけである。政府が一言「均衡」と言うと、政府は格差を固定化したいと痛くもない腹を探られるだけだからだ。

昨年12月20日の「実現会議」に提出された「ガイドライン」では、前文の冒頭に「均等・均衡」と一言入っていただけで、具体的な各項目では「同一の支給」で押し通していた。ところが、3月28日の「実現会議」になって、「均等・均衡」を基本給や各種手当、福利厚生、教育訓練から、労働者が司法判断を求める根拠にまで、全ての項目に「均等・均衡」を潜り込ませたのである。これはかなりの確信犯で、この3か月の間に、「同一」よりも低い水準のバッファーを許容してもらいたいとする、産業界の抵抗勢力やそれに同調する守旧派有識者によって圧し込まれたのだろう。

4月からは労働政策審議会の審議か始まり、近々「実行計画」の法制化の議論に入る。労働用語では「均衡」というと、「4/5ルール」というのが常識である。それならそうと、はっきり言うべきだ。だか、安倍首相は「ドイツ並みの8割」といっているので、その4/5だとすると6.4割もありで、これでは元の黙阿弥だ。これには、「均衡」の範疇を明確にすることが重要だ。「均衡」の範囲を狭めるよう注視したい。

かかる欠陥だらけの安倍内閣の「同一労働同一賃金」だが、それでも私はその第一歩になればと、それに期待を寄せるパートタイマーや派遣労働者と共に、この「ガイドライン」を支持している。

「長時間労働の上限規制」の「抜け穴」

今度の「実行計画」のなかで、「長時間労働の上限規制」の項目のタイトルは、「罰則付きの長時間労働の上限規制」となっている。あえてタイトルにまで罰則付きのワードを入れたことは、今までになかった新しい政策で、電通新入社員の過労自殺が世の中の注目を集めたこともあるが、罰則は数十万円程度の罰金や数カ月程度の懲役刑になる見通しだというから、これは評価できる。

しかし、「実行計画」の柱である「長時間労働の上限規制」の論議の過程で、労使対立の焦点となったのは、特別条項の上限「100時間」の問題で、最後は安倍首相の「100時間未満」との裁定で決着した。しかし、「100時間」が「99時間」になったからといって、いったいどこが違うのか。たった1時間の不毛な議論で時間を費やし、肝心要の問題の議論を詰めることができなかった。

その最も大きな問題が、36協定の残業時間の「上限720時間」(月平均60時間)の「抜け穴」を事前に封じることができなかったことである。

この「上限規制720時間」の仕組みをいま少し詳しく説明すると、

①「月45時間」を超えられるのは、年に6ヵ月まで

②36協定の上限は2~6ヵ月の平均でいずれも「月80時間」

③特別条項の1カ月の上限は「100時間未満」

となる。

労基法は原則として週1日の休日を義務づけている。

だが、「実現会議」の規制案では、この「法定休日」(ふつうは日曜)を除く日の時間外労働(残業)の分だけが上限の範囲である。とすると、②が定める「月80時間」までは休日労働の分を上乗せできる。そうすると、12カ月連続で休日を含めて「80時間×12カ月=960時間」まで可能となる。これは、安全衛生法で定める「過労死ライン」ぎりぎりの「月80時間」の時間外労働を12カ月続けることが可能な制度設計になっている。これを政府が容認したことになる。

この「抜け穴」について、厚労省の担当者は「年720時間の上限に、休日労働を上乗せすることも理論上可能」と認めている。神津連合会長は記者団に対して「休日全部に働かせることは今も可能だが、現実にそんな協定はない」、榊原経団連会長も「特殊なケースで、今後労使でしっかり話し合っていく」と労使ともにそろって公約しているが、仮に経営者のなかには「これもアリ」と考える不届き者がでてきても、このままだと960時間まで働かせても合法になる。制度設計の再考を促したい。だが、そのような「抜け穴」を糊塗するものではなく、私は「法定休日」は「休息日」として、商店もレストランもビアホールも休業させるくらいのことを憲法に盛り込まないと、安倍首相のいう「ドイツ並み」にはならないと思うが、いかがであろうか。だが、そのような「抜け穴」を糊塗するものではなく、私はドイツのように「法定休日」は「休息日」として、商店もレストランもスーパーも休業させるくらいのことを憲法に盛り込まないと、安倍首相のいう「ドイツ並み」にはならないと思うが、いかがでしょうか。

インターバル制度

最後に、今度の「実行計画」のクリーンヒットは、インターバル制度(勤務間休息時間)の導入をめざし、事業主に導入の努力義務を課すよう法律に明記するとしたことである。私は長年、「休息時間」の導入を訴え、政府の有識者ヒヤリングで主張し続けてきた(拙稿「休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし」現代の理論17号 2008年秋)。ようやくその第一歩にたどりついたと言える。たとえ努力義務とはいえ、政府の政策に盛り込まれたことは意義深い。時間はかかっても実現に向けて論議を継続してほしいが、先行してインターバル制度を取り組んで導入している組合の中には10時間とか、9時間とかの事例もあったりするので、是非「EU統一指令」の11時間にすることと、オプトアウト(適用除外労働者)についても「狭めず・広げず」、熟議を重ねてもらいたい。

労使協議制の「不都合な真実」

安倍内閣の働き方改革実行計画の最大の特徴は、「同一労働同一賃金」でも、また「長時間労働の上限規制」においても、政府が必要な三法改正と「実行計画」と「ガイドライン」など最低限の公的規制をはかることに留め、その決定は個別労使の労使協儀に委ねることにしたことである。産業別の労使協約や職能別協約がほとんどなく、労働諸条件の決定が個別労使の協議で決まる日本型労使慣行の下では、私は今度の安倍内閣のやり方が効果的であると考えている。

私は、かねて法律を作って個別労使に守らせようとしても、なかなか効果が上がらないので、政府がうまく呼び掛けて労使が知恵を出し合って条件の改善や制度づくりをするよう仕向けた方がうまくいくと主張してきた。今度の働き方改革は、まさにそのやり方で、その方がてっとり早く、現実に即したものが期待できよう。

そうなるためには、同一労働同一賃金を自らの企業の現場で実現し、長時間労働の上限規制を職場に定着させ、なお且つ労使とりわけ労働組合が、日常のチェックと個人への適切なフォローを果たすことが不可欠である。

では、民間企業の個別企業の労使協儀体制に、その基盤があるのだろうか。

厚生労働省の労使コミュニケーション調査(平成26年)によると、労使協議機関が「ある」と答えた企業は40.3%である。これを企業規模別に見ると、5000人以上の大企業では74.37%の事業所に労使協議機関かある。1000~4999人では66%、300~999人では53%と低くなり、300人未満の中小企業では20~30%台に止まり、50人未満の小規模企業では16%と低くなっている。逆に、中小零細のところでは、7~8割の事業所で労使協議機関がないというのが現状である。また、労働組合の有無別にみると、労働組合が「ある」事業所では82.6%で労使協議機関があるが、労働組合が「ない」事業所では15.6%となっている。

この調査では、正社員以外の労働者の労使協議機関への参画状況を調べている。この調査で労使協議機関が「ある」と答えたところに、正社員以外の従業員代表が労使協議会に参画しているかを尋ねているが、「入っている」と答えた組合は23.9%に止まっている。

以上の労使協議機関の現状で、安倍内閣が働き方改革の決定を委ねようする「受け皿」たりうるだろうか。

ここに、厚労省の調査よりも生々しい調査がある。全国労働組合生産性会議の「第5回雇用と労使関係課題に関する共同アンケート調査」(2017年1月)である。この調査は、単位労働組合の労使関係とりわけ労使協議の現状を調査したもので、調査対象数は700組合、回答は329である。この調査結果は、現在の主要労働組合で労使協儀会、団体交渉、労使の日常的な話し合いなどが、どのような構成と頻度で、またどんなテーマで行われているかをまとめたものであるが、ここでは非正規労働者の労働条件の決定についてのみ紹介する。

まず、パート・アルバイト・契約社員等の労働条件について、労使協議会で「扱っている」組合が21.9%、団体交渉で「扱っている」のが9.9%、この2つを合わせると31.8%が取り組んでいるが、他方「扱っていない」組合が56.6%もあって、過半の組合が関与していない。

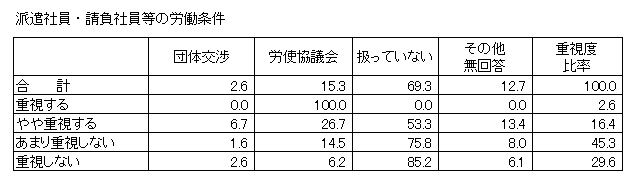

また、この調査では、労使間で取り上げている36のテーマについて、それぞれの取組みの度合いを「重視する」か「重視しない」か、5段階で評価させている。これとパート・アルバイト・契約社員等の労働条件の協約上の取り扱いとクロス集計した結果が別表の通りである。

団体交渉・労使協議における労働条件の取り扱い

出所:全国労働組合生産性会議「第5回雇用と労使関係課題に関する共同アンケート調査」

これによると、パート・アルバイト・契約社員等の労働条件について、このテーマを「重視している」組合の42.6%が団体交渉で取り扱っており、また50%が労使協議会で取り扱っていて、取り扱っていないのは3.8%とごく僅かである。しかし、取り扱っている組合の比率は、「やや重視しない」・「あまり重視しない」になるにつれて低下し、「重視しない」組合に至ってはじつに88%の組合がパート・アルバイト・契約社員等の労働条件を取り扱っていないのである。

また、表の右の欄の派遣社員・請負社員等の労働条件のテーマでも、同様に「重視する」組合は団体交渉・労使協議会を合わせると、100%の組合がこのテーマを取り扱っているが、逆に「あまり重視ない組合」の76%、また「重視しない組合」の85%は取り扱っていない。

以上の概観を踏まえて、表の1番右の欄を見てもらいたい。これはこの調査結果のサンプル数の重視の度合い別の分布を現している。これによると、パート・アルバイト・契約社員の労働条件について「あまり重視していない」・「重視していない」を合わせた組合が68%あり、また派遣社員・請負社員等の労働条件についても75%が「あまり重視していない」・「重視していない」である。逆に「重視している」組合は9.5%と2.6%にすぎない。

いまひとつ、36協定の取り扱いの結果については、様相が異なる。とくに非正規の取り扱いと異なるところは、一番右の重視度比率のところで、大半の組合が重視していることである。この報告書では、重視度比率のランキングを集計しているが、安全衛生・賞与一時金・基本給改定と並んで36協定が、重視度90%の上位にランクされているが、逆にパート・アルバイトと派遣請負の労働条件が重視されないワースト2である。

36協定について重視をし、団体交渉や労使協議をやっていても、運動の内容が伴っていない典型である。36協定であろうと労使協議を経て労基署に届け出た後、職場で日常的にチェックし、個別のフォローを日常的に取り組んでいれば、電通のようなことは防げたはずである。36協定に労働組合が判をつくということは、労度組合にそこまでせよということを含んでいる。その機能を十分果たしていないという、この構造的な欠陥は重い。

以上、労使協議体制の現状は、パートや有期の契約社員や派遣・請負労働者の労働条件改善の取り組みに、機能を果たせる状況にはないことが分かった。私は、働き方改革の実行にとっては、はなはだ「都合の悪い真実」だと思っている。これが、働き方改革の基盤となる労使協議会の実情だとすると、その実行はおぼつかない。安倍首相と「実現会議」は、この「不都合な真実」を踏まえて、これからの3法改正とガイドラインの仕上げに当たってもらいたい。また、連合は自らが招いたこの現実をきちんと受けとめて、労使協議体制のビルドアップにむけて、まず足許を固めるべきである。

こばやし・よしのぶ

1939年生まれ。法政大学経済学部・同大学院修了。1979年電機労連に入る。中央執行委員政策企画部長、連合総研主幹研究員、現代総研を経て、電機総研事務局長で退職。グローバル産業雇用総合研究所を設立。労働市場改革専門調査会委員、働き方改革の有識者ヒヤリングなどに参画。著書に『なぜ雇用格差はなくならないか』(日本経済新聞社)の他、共著に『IT時代の雇用システム』(日本評論社)、『21世紀グランドデザイン』(NTT出版)、『グローバル化のなかの企業文化』中央大学出版部)など多数。

特集・混迷する世界を読む

- 危機的だからこそ、世界は変えられる慶応義塾大学教授 金子 勝さんに聞く

- 予測不能なトランプ政権の実像国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 安倍政権と日本政治をどう読むか本誌代表編集委員・日本女子大学教授/住沢 博紀

- 欧州は新世代ポピュリストの大陸なのか北海学園大学教授/松尾 秀哉

- 東アジアの経済発展と今後の展望(下)国士舘大学教授/平川 均

- グローバル化と情報化の影早稲田大学非常勤講師/宮崎 徹

- 教育勅語と教育基本法―断絶と通底前こども教育宝仙大学学長/池田 祥子

- 山城議長の長期拘束は異常な「人質司法」沖縄弁護士会・弁護士/金高 望

- 「働き方改革」を切るグローバル産業雇用総合研究所所長/小林 良暢

- 「非正規」という言葉を一掃する社会へ連合大阪元副会長/要 宏輝

- 人間を幸福にしない“資本主義”(下)ものづくり産業労働組合JAM参与/早川 行雄