特集●混迷する世界を読む

グローバル化と情報化の影

トランプ現象―むしばまれる社会の中核=中間層

早稲田大学非常勤講師 宮崎 徹

トランプ登場の示すもの

トランプ現象やイギリスのEU離脱は内外の政治経済的な秩序と構造が大きな変動期にあることを「見える化」した。しかも、大方の分析と予想をあざ笑うかのように。実際、従来型の視座の拘束や惰性、あるいはこうあってほしいという願望が眼を曇らせたのだろう。「隠れトランプが世論調査を翻弄した」という言い訳めいた解説など反省しきりである。

根本的な問題は、第2次大戦後の先進諸国を広く支えていた中産階級ないし中間層が疲弊しつつ、もうこのままではやっていけないとちゃぶ台返しをしたのだ。現状否定の大きな塊が、選挙や国民投票という民主的な手段を通じて、露頭にくっきりと出てきた。現状や既得権への扇情的な攻撃や排外主義的な言動に喝采が送られている。それほど否定的な気分が蔓延しているのだ。たとえ改革なるものに空約束の臭いがしても、「ただ今」を拒否したい人が大きな層として存在している。

戦後の高度経済成長が終わって以降、分厚かった中間層は分解をはじめ、取り残された人々がしだいに増えてきていた。他方では、IT化の波に乗った人とその周辺は富を増やし、彼らが社会を牛耳る場面がめだつようになっていった。しかし、彼らは自分たち以外の大多数への理解と想像力を持たなかった。しだいに、それぞれの国で格差や分断が取りざたされるようになる。「もう同じアメリカ丸という船には乗ってはいない」「アメリカのなかに南北問題がある」といわれたのは、すでに1980年前後ではなかったか。あるいは「子供たちは親の世代よりも貧しくなる」といわれはじめたのもその頃だろう。

しかし、そうした問題への本格的な取り組みがなされることはなかった。むしろ、市場化という競争原理を徹底することで、前のめりに突破しようとした。競争は弱肉強食でもあるから、かえって敗者を増やすことになる。こうして、中間層から脱落する人々、喪失感や現状否定の感情を抱く人々が増え続け、ついにある閾値を越えはじめたということであろう。社会の統合の危機が一挙に表面化した。

トランプ大統領は必然だった?

かくも衝撃的な出来事のあと、やや後知恵的な分析と解説がいろいろ出回っているが、むしろ参考になるのはルポルタージュである。管見の限りでは、この2月に出た『ルポ トランプ王国』(金成隆一著、岩波新書)が優れている。たちまち重版となっているので、読んだ人も多いようだ。著者は朝日新聞のニューヨーク特派員で、「なぜトランプがこんなに強いのか?」という疑問を出発点に2015年の暮れから広く各地を取材してきた。大都市では答えが出ず、地方に「もう一つのアメリカ」をみて、それがトランプ王国であることを報告している。

これを読むと、トランプ大統領の登場は必至であったように思われてくる。私が見落としていたのかもしれないが、もっと早くから逐次、新聞にレポートしてくれればよかったのにと思わざるをえない。それはともかく、中間層没落という先進国共通の事態がアメリカ的な彩をもって明白に描かれている。アメリカの中間層は、ホワイトカラーだけではなく、むしろ中核は堅実なブルーカラーのようだ。

戦後経済を文字通りリードした自動車や電器産業を担った人たちである。あるいは鉄鋼や石炭産業で働いてきた人たち。その時代、彼らは「出自に関係なくまじめに働けば」好待遇を得られた。子供を大学にやることができ、年に一回は家族旅行にも行ける豊かで安定した暮らしを送っていた。それなりのアメリカン・ドリームを実現してきた世代は、いま定年後を生きている。ただ、忘れられた人々として、あるいは子供世代の困難と将来性のなさを悲しみながら。

その彼らがみてきたのは、経済活動のグローバル化のなかで日本やドイツの追い上げや新興経済諸国の発展でアメリカの製造業が衰退し、他方では大企業の海外展開が急速に進むという現実だった。工場は海外へ出て行き、雇用は失われ、外国製品ばかりが入ってくる。振り返れば、かつての輝ける製造業は五大湖周辺に集積していた。それが歴史のなかで反転して、ラスト(錆びた)ベルトといわれる衰退と貧困の一帯となってしまったのである。

そして、ここが今回の選挙の一つの焦点となる。昔ならば、製造業で働く多くの労働者は民主党を支持するのが常であった。民主党の金城湯池であったのだ。しかし、経済のグローバル化がもたらすこの地域の衰退に民主党は無策だった。どこでもどんな時でも無策と無能は大変な罪である。加えて、民主党の中道化がもたらしたウォール街への接近やエスタブリッシュメント化への彼ら労働者の反発も強まってきていた。また、一方で民主党的なリベラルな理念が観念的に広がることへの地方的な保守性や地域愛、家族観からの反感もある。

困難の主因は雇用が失われたことだ。仕事がなければ、人が減り地域社会が崩壊していくし、人々の社会参加の道もふさがれ、場合によっては薬物依存など犯罪も蔓延する。困難の深刻度が深まるにつれ、現状への不満と不安が鬱積していく。「自分たちは否定されている」「見捨てられている」という気持ちが広がり、この状況を改善しようとしない既存の政治や政治家への不信が高まる。現状への全般的な否定感が強まり、その反動で既存政治家とは出自の違う人、「ビジネスの手法で改革を進める人」への期待が膨らむ。

ルポによると、こうして民主党から共和党へ、より正確にはトランプへの大々的なクロスオーバー(越境)が起こった。しかも、アメリカ的な草の根民主主義的のエネルギーを掘り起こしながらである。そういえば、間歇的に燃え上がる反エリート運動はアメリカの伝統でもある。一言でいえば、クリントン陣営に比べて、選挙運動の「支持の熱量が違った」と指摘されている。

さらに付け加えれば、政治家と既得権益集団との結びつきを嫌う草の根レベルでは、トランプがまがりなりにも自分の金で選挙をやっていることが紐付きの既成政治家とは違うと評価されたという。この点でヒラリーはウォール街をはじめ既得権益層の代表として嫌われていた。既得権益層には、富豪や経営者、政治家ばかりではなくいわゆる知識人やマスコミ関係者なども含まれているようだ(金成記者によれば、ギャラップ調査で「マスコミを信用する」と答えた人は共和党支持者では14%と過去最低、民主党支持者でも51%)。また、しばしばアメリカの地方は反知性主義であるといわれるが、これは知性そのものを否定するわけではなく、知識とそれで得たポジションを利用して稼ぐことが嫌われているのではないか。ヒラリー・クリントンはこの点からも、その典型とみなされているのかもしれない。

かくて現状への全否定と「新しい人」への漠然とした期待は五大湖周辺や地方で大きく盛り上がっていた。そしてとりわけ民主党の地盤であったラストベルトでのオセロゲームのような逆転が大統領選の帰趨を決めた。それはたまたまではなく、歴史的な現実がもたらした、ある種必然のもののようにも見受けられる。ただし、いうまでもなく、それはまともなオルタナティブ(代替案)がないためである。

中間層の分解・没落――その歴史と論理

社会の中核である中間層の分解と没落は先進諸国にほぼ共通して起きている現象である。その要因を改めて絞れば、経済のグローバル化と情報化の急進展(イノベーション)の2つだ。しかも情報技術の進化がグローバル化を促進しているように両者には深い関係がある。まずグローバル化についてごく簡潔に整理・分析しておきたい。

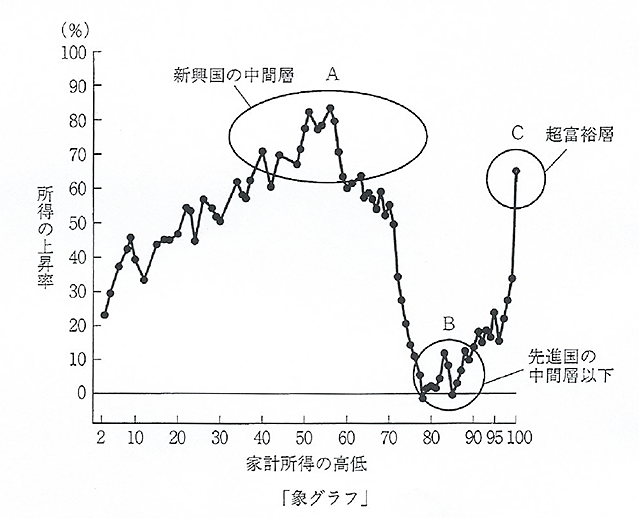

その前段として金成記者をはじめ何人かが紹介しているわかりやすいグラフに触れておこう。世界銀行のエコノミストであったブランコ・ミラノビッチが作成したいわゆる「象グラフ」である。地球上の人々を所得の低い順に左から右へと並べていく(所得の多寡を100分割して)。そして、1988年から2008年までのそれぞれの実質所得の上昇率をグラフに落として線で結んでいる。その形状は、右を向いて鼻を上げた象のような形となっている。

出典)グラフ作成者、ブランコ・ミラノビッチの記事

このグラフで8割と最も上昇率が高かったのは象の背中にあたるAの部分、ここが中国など新興経済諸国の中流階級である。次に大きく増やしているのはCの部分、右端の鼻の先端にあたる超富裕層である。

中間層問題で肝腎なのは、象の鼻が垂れているBの部分だ。ここの10人のうち7人は先進国の中流以下の人たちだとみなせるという。かれらは、経済のグローバル化で国境を越えた競争にさらされ、20年間で所得がほとんど増えなかったのだ。つまり、グローバル化時代の勝者は新興国の中流と世界の富裕層であり、敗者は先進国の中流以下とグラフの左端、象の尻尾にあたる世界の最貧困層ということになる。

改めて、先進国における中間層の分解現象は、この間の経済活動のグローバル化という大きなうねりのなかで生じていることがわかる。翻ってみれば、大昔から国際経済は存在したし、各国経済の結びつきは深まっていく、つまりグローバル化していくのが歴史的傾向ではある。しかし、現在のグローバル化は発展段階的にみて大きな画期をなしている。その現代的特徴はなにか。大雑把には次の事態だ。すなわち、各国経済の結びつきは長い間、貿易という一つのチャンネルによっていたが、これに海外直接投資(海外現地生産)という太いチャンネルが加わることで各国経済の緊密度が飛躍的に高まったのである。この海外投資の活発化が今日のグローバル化の推進力である。たんなる物だけではなく、経営資源(ヒト、カネ、モノ=技術)のすべてが国境を越えて移転する。つまり、鉄道線路になぞらえれば、単線でつながっていた国際経済が複線化したのであり、各国経済の結合と接触のレベルは大きく上がった。

企業の保有する経営資源が国際的な最適配分(活用)をめざして動き回る。国際経済という舞台はますます市場原理が貫徹する場となる。市場による効率化の反面は競争の激化である。市場は一物一価の世界(要素価格均等化の法則)であるから、労働賃金は低いほうへと鞘寄せされていく。多国籍企業の誘致をめざして法人税の引き下げ競争も起きる。製造業は人件費、土地代、光熱費など諸費用が安くてすむ国へと移転していく。標準的な製品からはじまった海外現地生産は、しだいに技術移転が進んで徐々に高級品も新興国で作られるようなる。

先進国では産業の空洞化も進むから、技術の継承や発展もうまくいかない。戦後の高度成長を牽引した自動車、電気製品などアメリカン・ウェイ・オブ・ライフを支えていた製造業はこうした歴史展開のなかで国内では衰退し、業種によっては消えた。そこでは賃金の低下どころか仕事そのものがなくなってしまう。いわば世界の生産力配置構造が大きく変わったのである。念のためにいえば、金融のグローバル化は製造業に先行していた。いうまでもなく金融活動はマネーという均質的なものを扱うから国境をたやすく越えていく。この金融が先導しながら製造業と一体的にグローバル化は進んだのである。

グローバル化と並んで中間層の分解に拍車をかけたのがIT化を中核とするイノベーション(技術革新)の著しい進展である。生産の自動化をはじめ省力化が推進される。標準的化されたモノづくり作業はどんどん機械にとって代わられる。いつの時代にも技術革新があり、産業の高度化はあったが、この間の情報化の進展はトレンドを越えて加速化している。先進諸国ではこうした高度化に雇用をどう適応させるかが大きな課題になっていた。

その点で模範といわれたスウェーデンでは労働市場政策を確立し、長期で質の高い職業訓練や手厚い転職支援で労働移動を積極的に進め、雇用のミスマッチを克服してきた。雇用庁を設けるほど重点政策分野とされた。これにより情報化など産業構造の変化に対応してきたが、近年になって一段とIT化が進展するに及んで、さしもの労働市場政策も追いつかなくなっていると聞く。

歴史的な難問群にどう取り組むか

経済のグローバル化やIT化の進展という避けがたいトレンドにどう対応すべきか。これは難問である。なかなか良い解決策は浮かばない。迂遠でやや放任的な解決策、というより見通しの一つは、新興経済諸国でも時間とともに福祉国家的な制度、政策が強まっていかないかということである。そうすれば国際的な賃金水準も上がり、中進国や先進国の一部でも賃金面の競争力を回復するのではないか。実際、中国などの賃金上昇につれて一方ではさらに低賃金国への工場移転が進みながら、製造業の日本への国内回帰も模索されている。もっとも、これは省力化技術の進歩とのにらみの上でのことであろう。

賃金に限らず、経済発展とともに福祉をはじめとする制度、政策が整備され、他方で市場の需給関係の変化によって生産の諸条件が高いレベルに平準化されていけば、国際分業や生産力配置が再び変わるかもしれない。しかし、もっと政策的な提案としては、例えばグローバル化に対しては国際的資本取引に対するトービン税やタックス・ヘイブンのような税逃れの規制、さらには法人税の「底辺への競争」の回避に向けた各国の協調などが指摘される。将来的にはピケティが構想しているような課税による国際的な所得再配分も考えられねばならない。

国内的には中間層以下の支援策が重点化されねばならない。最大のポイントは雇用の創出である。日本経済に即せばわかるように、発展段階的に経済が成熟化すると、かつてのようなモノへの需要は大きくならない。それゆえ従来型の消費は停滞し、生産活動も活発にはならず、したがって雇用も増えない。そこで、経済の成熟段階にふさわしい新しい需要を掘り起こさねばならない。さしあたりは教育や介護など人へのサービスの充実が課題となろう。サービスの質の向上と供給側の条件改善が必要である。さらに生活・自然環境の改善やレジャー施設の整備なども生活の質という点から成熟時代にふさわしいニーズであろう。

無駄な公共投資はまずいが、生活インフラの質を高める投資、これから出てくる膨大なメンテナンス需要なども多くの雇用をつくる。このような新しい需要への誘導や政策実行で政府が知恵を絞らなければならない。日本にはお金が余っている。溜め込んで使い方がわからない人(あるいは老後不安から貯金に走る)には、一方で介護・福祉の現物サービス供給を保証し、他方では税を取って政府が雇用創出のために有効に使うことも考えねばならない。

これは旧聞に属するが、先に言及したスウェーデンでは教育など公務員に女性を中心に多く雇用してきた。高い税金もそこに活用されたわけで、それによってサービスが充実するだけでなく、職を得ることで税金を払う人も増えたという。大事なことはこれらさまざまな政策がパッケージとしてまとめあげられることだ。例えば、将来社会の構想として「福祉国家の作り変え」とか「福祉と環境の経済」という理念が明確化され、それに基づく政策の体系化が望まれる。

それにしても中間層の分解と没落は深い問題を提起している。それをもたらした今日のグローバル化とIT化は、長期にわたる近代化や産業化、技術進歩の行き着いた末である。その意味では、近代化や産業化のあり方の問題かもしれない。市場経済に駆動された発展、すなわち価格メカニズムという仕組みと経済成長という目標のセットで進んできた歴史の功罪が問われている。それが豊かさを実現してきたのは事実だが、いまやその陰の面が色濃くなってきている。

これまでも環境問題など重大な課題がしだいに前面にせり出してきたが、いよいよ社会を構成する人間そのものの生き方や存在の危機を示す黄色や赤色の信号が点灯しだした。普通の多くの人たちに良い仕事がなくなるというのは、所得が失われるだけではなく、心理学上の存在承認問題にかかわって生きがいを喪失させることにはならないか。繰り返すが、仕事は、人が社会に参加する枢要な手段の一つだからだ。

ここで社会という観点に立てば、かのポランニが明快に指摘したように肥大化してきた市場経済が近代の諸困難の元凶であるともいえる。あるいは市場経済化の成功の故の限界逢着か。いずれにせよ、基盤である社会と、そこで生きる人間を食い破るほどの市場経済の突出は本末転倒だろう。たしかに経済はもう一度社会のなかに埋め戻さるべきである。切れ者である市場をどうコントロールして社会と経済のバランスをいかに取るか、これも究極の難問である。トランプ現象やヨーロッパの出来事には、近代的産業化のありようが大きな影を落としているのだ。いうまでもなく、日本も例外ではありえない。

みやざき・とおる

1947年生まれ。日本評論社『経済評論』編集長、(財)国民経済研究協会研究部長を経て日本女子大、法政大などで講師。2009年から2年間内閣府参与。現在、本誌編集委員、生活クラブ生協のシンクタンク「市民セクター政策機構」常務理事。

特集・混迷する世界を読む

- 危機的だからこそ、世界は変えられる慶応義塾大学教授 金子 勝さんに聞く

- 予測不能なトランプ政権の実像国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 安倍政権と日本政治をどう読むか本誌代表編集委員・日本女子大学教授/住沢 博紀

- 欧州は新世代ポピュリストの大陸なのか北海学園大学教授/松尾 秀哉

- 東アジアの経済発展と今後の展望(下)国士舘大学教授/平川 均

- グローバル化と情報化の影早稲田大学非常勤講師/宮崎 徹

- 教育勅語と教育基本法―断絶と通底前こども教育宝仙大学学長/池田 祥子

- 山城議長の長期拘束は異常な「人質司法」沖縄弁護士会・弁護士/金高 望

- 「働き方改革」を切るグローバル産業雇用総合研究所所長/小林 良暢

- 「非正規」という言葉を一掃する社会へ連合大阪元副会長/要 宏輝

- 人間を幸福にしない“資本主義”(下)ものづくり産業労働組合JAM参与/早川 行雄