特集 ● いよいよ日本も多極化か

労基研「労使コミュニケーション」は労基法破壊

一方には、生活できない低水準の最低賃金

全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長 大野 隆

1.労働基準関係法制研究会報告と労政審労働条件分科会の進行

2.その他の研究会や分科会も進んでいる

3.焦点はやはり労基法解体問題だ

4.労政審労働条件分科会を注視しよう

5.重要な労働基準=最低賃金が低すぎる

1.労働基準関係法制研究会報告と労政審労働条件分科会の進行

2024年年1月23日に厚労省で始まった労働基準関係法制研究会(以下、「労基研」)が今年1月8日に「報告書」を出した。このことについては本誌前々号(40号/「労働基準法体系の解体を許すな!」)で報告したが、労働現場や労働者の現状についてはほとんど議論がされない上での結論で、あまりにも拙速だった。しかし、その報告を受けて労基法体系解体への動きは急ピッチだ。

具体的に労働基準法を変えるために、厚生労働省労政審議会労働条件分科会が回を重ねている。労働条件分科会は、今年1月21日から6月16日まですでに8回開催されている。議論は一巡したようで、今は中間取りまとめが行われていると思われる。遅くとも年度内に法案要綱を出し、来年は国会へ改悪案上程の運びとなると言われている。

労基研の座長を務めた荒木尚志東大教授が労働条件分科会の会長だったが、4月で退任し、後任は山川隆一氏(東京大学名誉教授・明治大学法学部教授)になった。山川氏は労基研の中心メンバーでもあったので、前記の労基研報告書に従って労基法を変えようとするだろう。山川氏を中心に労基法「改悪」が進むだろうと想定される。

私の見る限り、公益委員には「労働者の味方」はごく少数(そもそも労働法学会に労働者側に寄り添う意見を言う人が少ないという事実があるようだ)。労働基準関係法制研究会は学者のみで構成されており、労働者の意見が取り上げられないところだったが、労働条件分科会も似たようなものである。労働政策審議会(労政審)は「公労使3者構成」だから、(連合が労働者を代表していないことはともかく)労働側(連合代表のみ)、使用者側(経団連)の委員もいる。しかし、私は何度も傍聴しているが、労使の委員はそれぞれ意見を言うのみで、それに基づき議論がなされることはほとんどない。議論はおろか、意見交換もされない。だから、有力な学者(公益委員)と厚労省が結論を導くことになるわけだ。これまで見てきたように、その有力学者が使用者側と意を通じている(前記荒木氏が経団連で講演し、経団連と同じような主張をしていたことについても、以前に報告したことがある)ので、労働者のためになる方向が打ち出されることはまずありえないと言えるのである。

なお、技能実習制度に代わる「育成就労」制度についても、今有識者による会合が進み、法律が準備されている。別に経産省などでは下請法なども議論されているようで、2027年は労基法と、それに関連する法制度の改訂が集中する気配がある。要注意だ。下請法(製造業と運輸)、価格転嫁問題(建設業法改定)、フリーランス問題などが含まれており、労働に関連する各方面の法整備が進みそうだという。

2.その他の研究会や分科会も進んでいる

①労働基準法における「労働者」に関する研究会

一方、「労働基準法における『労働者』に関する研究会」が厚労省で5月2日に始まっている。いわゆる「労働者性」を議論するという。これまで関係する労使の弁護士へのヒアリングなどが行われている。この研究会の委員は9名の学者で、座長は岩村正彦東大名誉教授。この人は中労委でひどい命令を出したり、審理を尽くさなかったりして、労働者側に被害を与えてきたと言われている。

労基研でも「労働者性」を議論していたが、労働者の範囲を決める点については先送りされていたので、こうした研究会が設置された。基本的に議論されるのは、現行の労働法上の労働者の定義が1985年の労基法研究会報告でまとめられたものなので、40年が経ち働き方が多様化したためこれを見直すことだという。プラットフォームワーカー問題などを想定しているようだが、私たちとしては労働者の範囲を広げ、フリーランスと呼ばれる人々も含めて、資本に使われるものはすべて労働者だと訴えたいし、そのような結論を得るべく努力したい。

②労働政策審議会職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会

長い名前だが、この部会でも審議は急ピッチで進んでいる。テーマは「同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて」で、パート有期法の見直し、派遣法の見直し、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しをするという。現在までのところ、労働側は「法改正が必要」と発言するも、給与・賞与・退職金に不当な格差があることなどは大きく追及していない。

使用者側は「裁判例も少なく法改正は時期尚早。現行制度で対応」と強調している。さらに、「労使コミュニケーション」を重視すればよいと、労基研報告でも触れられた「労使自治」万能論を振りかざしている。

この「同一労働同一賃金」問題は、しっかり法制化されなければほとんど労働者にとって役に立つものではない。「安倍働き方改革」では旗振役だった水町勇一郎早稲田大学教授が中心になって「ガイドライン」を作ったが、それに従って均等待遇を求めても裁判所が応じないという現実があるのだ。

私の所属する全国一般労働組合全国協議会の岩手の組合員が、盛岡地裁でとんでもない判決を得た。同じ仕事をしていながら(そのことは会社の資料で証明されていた)、契約社員の自分は正社員に払われる年間5カ月余の一時金がゼロであるのはおかしい、と訴えたが、まったく認められなかった。

その理由は、最高裁が一時金、退職金などに関しては、均等待遇はおろか均衡待遇も一切認めないからである。大阪医科薬科大学の事件では「一時金は正規雇用の6割払え」との大阪高裁の判決をひっくり返し、「払う必要はない」としたし、メトロコマース事件では「退職金は25%払え」との東京高裁判決を否定し、「退職金はゼロ」とした。最高裁のその姿勢は一貫しており、郵政の寒冷地手当についても、非正規雇用差別を容認している。

この最高裁の姿勢を改めるには法律を改める以外になく、この分科会が注目される所以である。

3.焦点はやはり労基法解体問題だ

以上のように、労政審や研究会が急テンポで進められている中で、やはり労基研報告がどのように具体化されようとしているか、十分に注意していかねばならない。

労基研報告は、「Ⅰ はじめに」の後に「Ⅱ 労働基準関係法制に共通する総論的課題」として、「労働者」、「事業」、「労使コミュニケーション」を挙げ、「Ⅲ 労働時間法制の具体的課題」として「最長労働時間規制」、「労働からの解放に関する規制」、「割増賃金規制」を挙げている。

この項目だけを見ても、報告全体の4割を占める労働時間問題がメインテーマらしいとうかがえるが、実際にそこがポイントである。國學院大學の本久洋一教授は、報告が「賃金と労働時間を切り離すこと」を狙っていると喝破している。

①労働時間問題に関するうわべだけの「報告」に騙されるな

報告は具体的に「最長労働時間」や「労働からの解放」をテーマにあげてはいるが、結論は一般的に「健康確保」や「今後検討する」というレベルに留まっている。また「割増賃金」についてはその廃止に言及、特に、現行制度で複数の就労場所での勤務時間を通算している副業・兼業に関しては、明確に「割増賃金廃止」を主張しており、これは大問題だ。一方、遅きに失したとは言え、「週44時間労働制」や「4週4休制」(48日連続勤務が可能)を改める方向を打ち出している。こうしたことから、一般には労働時間法制の大きな改悪・変更がないらしいと受け止められているようだ。

しかし、それだけでは報告の本質を見逃していると言わざるを得ない。報告は「労使コミュニケーションの在り方について」にも2割のスペースを費やしており、そこでは、労基法で直接に長時間労働を容認しなくても、別の方法で労働時間規制を緩め、長時間労働が実現できる仕組みを作ろうとしているとみられるからである。

②「労使コミュニケーション」は何を意味するか

そもそも「労使コミュニケーション」というくくり方が問題だ。労基研報告がテーマとしている、事業、労働者、労働時間法制などは、すべて労基法上の概念であり、それが検討されるのは労基法を扱う以上当然とは言える。しかし、「労使コミュニケーション」は、労基法上の概念ではない。

私は、この言葉が労基研に先立つ「新しい時代の働き方に関する研究会」(以下、「新時代研」)で出てきたとき、労働者代表問題とリンクさせられると、労基法が前提としている労働者の団結権(=労働組合)を否定するものではないかと直感した。「1on1」という言い方で、労働者個人と会社が話すことまでが、法的に労使のコミュニケーション(=労使関係)だとされると、労働組合はいらなくなると思ったからである。結局、労基研報告では「労働者個人と使用者の交渉力の違いを考えると」法規制の水準を「労働者の本人同意のみにより調整・代替することは不適当」とされたので、一定の歯止めはかけられたと思われた。

ただ、なぜこの「労使コミュニケーション」という言い方がなされたのか気にはなったので、厚労省のホームページを調べたところ、労使関係総合調査(労使コミュニケーション調査)というのが5年に1回行われていることがわかった。その調査の趣旨は次のように書かれている。

労使間の意思の疎通を図るために取られている方法、その運用状況等、事業所側の意識、労働者側の意識等の実態を明らかにすることを目的として、5年ごとに実施しています。調査対象は、常用労働者30人以上を雇用する民営事業所及びその常用労働者です。この調査では、労使関係についての認識や労使それぞれが重視するコミュニケーション事項、労使協議機関及び職場懇談会の有無・成果などを、産業別や企業規模別などで提供しています。

実際2014年、19年、24年の調査結果が示されており、これを見る限り、普通に労使関係のあり方を広く一般的に調べているようだ。ここでの「労使コミュニケーション」に特別の意味はないと考えてよいだろう。

しかし、新時代研はそこに「労使関係の在り方」という意味を与え、労基研も同様にこの言葉に特別の意味を持たせ、団結権をないがしろにしようという意図をカムフラージュしようとしているようだ。

③労基研の「労使コミュニケーション」論は団結権解体を狙う

労基法は、定められている最低基準を上回るための努力を労使に要請しており、そのために労働組合(=団結権)との協議を前提としている。36協定が過半数労組あるいは正当に選出された代表(過半数代表)との協定を義務付けているのは、労働者が団結していることを前提にしているからである。

ところが労基研報告の言う「労使コミュニケーション」は、労組組織率の低さを理由にして、労組以外の「労働者代表」に法律的な資格を与え、団結権を前提にしないその代表との協議で、労基法の最低基準をさらに下回る「基準」を作り出そうとするものだ(つまりデロゲーション=労基法の適用除外!)。

参照☞ 労基法第1条「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」

要するに、一般的な「コミュニケーション」という言葉に、重要な「労使関係」の意味を溶け込ませてしまっているわけだ。そして「労使コミュニケーション」を労働法制の術語にしてしまい、そこでその労使関係の基礎にある労働者の団結権を曖昧にし、消し去ろうとする意図がある。

とりわけ問題なのは、「労使協定」と「労働協約」をゴチャまぜにし、労働組合の意義を消そうとしているところだ。私たちも労働協約のことを「労使協定」と呼ぶことがあるが、労基法上の「労使協定」は、例えば高度プロフェッショナル制や裁量労働など、労基法を逸脱すること(基準以下にすること)を決めるためのものであるのに対して、「労働協約」は労働組合が会社と交渉し、労基法の基準以上の条件を定めるものだ。

繰り返すが、「労使協定」は労基法を下回る労働条件を決めるためのもので、労働組合と結んで労基法以上の労働条件を定める労働協約とは、真逆の方向を向いている。この両者をまとめて「労使コミュニケーション」として論ずることは、労働基準法以下の労働条件を決める仕組みと労働条件向上を図る労働組合とを同列に並べることで、労使関係を平板化・一般化して、労働組合の役割を否定する方向に働くに違いない。しつこく言うが、労基研はそうした意図をこの言葉に込めているのだ。

本来、「過半数代表」「労働者代表」は、労働組合がないときにやむなく必要になるものだが、「労使コミュニケーション」を強調する労基研報告は、逆にそれを標準にしようとしている。

労基研報告の「労使コミュニケーション」には最低基準を引き下げる仕組みが内蔵されている。その対象分野が「労働時間」。経団連は「労使自治」による社内合意で労働基準を作るべきだと主張している。そして長時間労働を割増賃金なしで強制できる裁量労働制の拡大を渇望している。そのための「労働者代表」は社員親睦会でもよいとも主張する。要するに御用組合以下の労働者代表と合意すれば、長時間労働はおろか「わが社は1日9時間労働」とする会社が出てきてもおかしくはないのだ。

経団連の提言=労使自治を軸とした労働法制に関する提言(日本経団連24年1月16日)=は、極論すれば労働組合のない社会を目指していて、新たな労使協議の仕組みの確立を目指しているようだが、それは具体的に進められている。出光石油(出光興産株式会社)では、社内に「一般社団法人出光社員会」を作ると株主総会で報告されたそうだ。経団連は、前述のように過半数代表者の選出母体は社員親睦会でもよいと前記提言で述べているが、その方向に沿って具体的な動きが始まっていると言えないだろうか。要するに社内の談合でいつでも「労基法違反」の労働条件、労基法より低い労働条件が正当なものとして定められ、それに抗えない事態になることが予測される。

4.労政審労働条件分科会を注視しよう

要は、労基法には現在の基準が明示されて残ったとしても、その労基法の最低基準を下回る労働条件を、社内の合意だけで作る仕組みができそうだということだ。新時代研では労働基準について「国家による一律の規制を外すべきだ」との議論された。つまり労働基準法は解体されるかもしれないのだ。

現在、それをめぐる議論が労働政策審議会労働条件分科会で急ピッチで進められている。労基法解体を唱道する意見が使用者側・経団連ばかりか、公益側にもあることに注意し、分科会の議論を注視したい。

5.重要な労働基準=最低賃金が低すぎる

①新しい最低賃金引上げの目安が示された

今年の最低賃金の目安が、8月4日に63円(6%)と決まった。全国加重平均は1118円になるという。仮にこの時給で月平均170時間働いたとしても(通常休日を普通に休むとその数字にはならない)、年収は220万余りだ。この物価高の社会で、家族がいれば普通に暮らせる金額ではない。

日本の世帯別所得分布では年収200万円以下の世帯が2割弱いるという。新たな最低賃金はこれらの世帯に影響があることは確かだろうが、その水準は相変わらず飢餓線上といってもよいだろう。要するに最低賃金は低すぎる。最低賃金は重要な労働基準である。その水準がこの程度であるとき、なぜ国と経団連は労基法を解体しようとするのか。社会の実情を何も分かっていないとしか思えない。

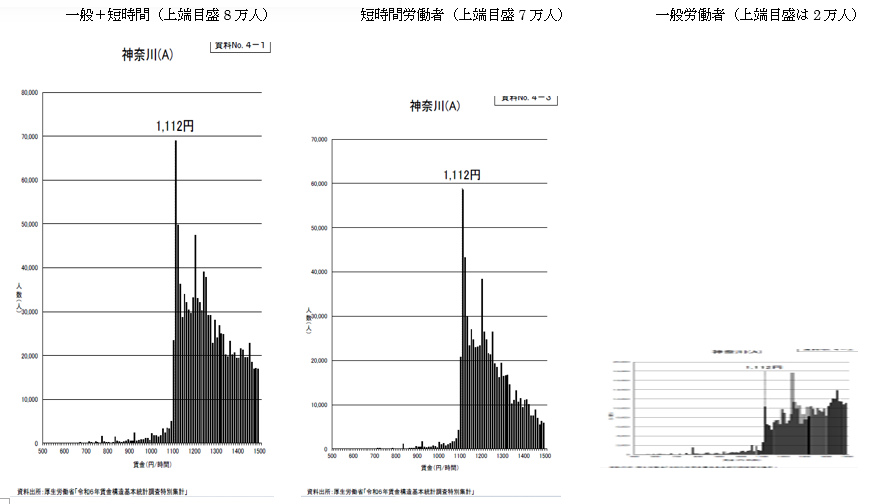

次図は2025年(今年)の中央最低賃金審議会目安小委員会に厚労省が出した神奈川県の10円刻みの時給額の労働者が何人いるかというデータだ。いつも提示しているが、上端は8万人で、左から全労働者、短時間労働者(非正規)、一般労働者(正規)の数を示している。縦軸は3つとも同じスケール、1112円は2年前の最低賃金だ。低賃金問題は非正規の問題が中心であることが分かるし、最低賃金に張りついた賃金で働く労働者が極端に多く、逆に言えば、最賃引上げがこれらの労働者の賃上げにストレートに繋がることも分かる。

時給額による神奈川県の労働者の分布 左から全労働者、短時間労働者、一般労働者 (万人)

また、1200円のところで一つピークが大きくなっている。人手不足で、賃金を上げざるを得ない様子が分かるし、その余力も使用者にはあるということだろう。最賃の低さが際立つということでもある。さらに正規雇用労働者にも低賃金問題がある傾向も見える。最賃近傍(時給で+100円までの範囲)には全労働者の3割がいるといわれる。すると、この最賃改定で数百万人の賃金が上がることになる。貧乏人が圧倒的に多くなっているのに、そのことが大きな問題にならないこと自体がおかしい。

②政府・厚生官僚や最賃審議会の最低賃金イメージ

最賃審議会に出された説明資料

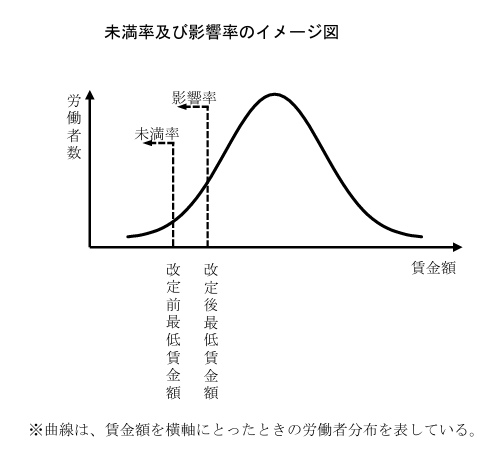

右の図は今年の最低賃金審議会目安小委員会に出された資料である。未満率と影響率の説明だが、上述した賃金分布と何とグラフの形が違うことか。実態が理解されていないことの証左だ。

そしてもう一つ、上記の賃金分布データの右端が1500円のままだが、これは2006年も同じで20年も続いている。現状では真ん中より右の方の範囲が少なく、それも政府が数年で実現すると言っている1500円で終わっている。私は何度か厚労省でこの範囲を2000円程度まで広げろと言っているが、全く通じない。こういうデータを基に「目安」が決められているが、これでは、現状を知らないまま最低賃金を決めているのではないかと疑われても仕方ないだろう。

③ミャンマーから来ている技能実習生が福岡の最低賃金審議会で陳述

それでも今年は画期的なことがあった。全国的には傍聴制限などが行われ(傍聴席が数席というところが多い)、最低賃金審議会は公開度が極めて低いし、最賃で働く当事者の声を聞くなどということはなかった。しかし福岡では、私の組合の組合員で最低賃金で働く技能実習生が、最低賃金引上げを訴えたのだ。以下に朝日新聞の記事をそのまま引用する。

このことは、日本の介護・福祉や農業、水産業がこうした技能実習生の低賃金や長時間労働に支えられていることも明らかにしている。参政党などの主張がいかに根拠のないものか、それも明らかになる。

「最低賃金大幅引き上げを」ミャンマー人実習生、福岡の審議会で訴え

江口悟 2025年7月31日

7月31日に開かれた福岡地方最低賃金審議会で、外国人技能実習生として最低賃金で介護の仕事をするミャンマー人女性(24)が意見陳述した。同じ仕事の日本人との賃金格差を指摘し、「大幅な引き上げ」を求めた。厚生労働省によると、中央と地方の最低賃金審議会で技能実習生が意見陳述したのは全国初とみられる。

意見陳述は、北九州合同労働組合(ユニオン北九州)が支援して実現した。ユニオン側は、自分の意思で職場を変われない技能実習生が低い賃金で働かされている実態を知ってもらおうと、女性を推薦したという。

女性は北九州市の社会福祉法人が運営する介護施設で働く。陳述では、多くの技能実習生が母国の送り出し機関への支払いで抱えた100万円前後の借金の返済や家族への送金に追われる実情を説明。一方で、女性の給与は最低賃金で計算され、手取りから家族に10万~15万円を送金した残りの月5万円ほどで生活していると述べた。

女性は「同僚の日本人で最低賃金で働く人はいません」と同一労働同一賃金に反する状況にも触れ、「最低賃金が1500円になれば、母国に送金しても10万円以上が手元に残り、自分のために使ったり、将来に向けて勉強したりすることもできます」と訴えた。都道府県ごとの地方最低賃金審議会は毎年、労働局長から諮問を受け、最低賃金の金額を答申する。審議の過程で労働者側と使用者側それぞれの意見聴取も行う。

時給は最低賃金992円、多くを家族に送金

この日の意見陳述や陳述後の女性の説明によると、女性は母国のクーデターと父親の失業で、大学を3年で辞めて働かざるを得なくなったという。

高校生の頃から日本のアニメが好きで、日本語を学んでいたこともあり、外国人技能実習生として2023年春に来日。福岡県内で特別養護老人ホームなどを運営する北九州市の社会福祉法人に雇用され、介護施設でフルタイムで働いている。

基本給はずっと最低賃金で計算され、現在は時給992円。夜勤が多い月は手取りで22万円ほどになるが、夜勤が少ない月は額面が19万円、手取りが15万~16万円ほどにとどまるという。

来日前に母国の送り出し機関に100万円を支払う必要があり、そのための借金をした。その借金分はすでに完済したが、現在も毎月、自分の生活費5万円ほどを差し引いた全額を、家族の生活や弟の学費のために送金しているという。女性は意見陳述で、「私たち技能実習生の多くは100万円くらいの借金をして来日しています。借金を返済し、家族の生活を支えるために給料のほとんどを送金しています」と説明。「私に限らず、一緒に働くミャンマーの実習生はみんなそうです」と話した。

また、日本人との賃金格差についても「最低賃金だと日本人は働かないと聞きました」と言及。また、最低賃金の地域間格差があるため、技能実習生にも最低賃金が高い東京や大阪で働くことを望む人が多くなり、失踪の問題にもつながっている、という見方も示した。

女性は陳述後の取材に「ほかの技能実習生もみんな仕事が大変で、借金を抱えて働いている人が多いです。とても緊張しましたが、みんなに代わって、意見を伝えることができてよかったです」と話した。

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会中央執行委員長。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から執行委員長。本誌編集委員。

特集/いよいよ日本も多極化か

- 参院選の結果-日本は新しい冬の時代にジャーナリスト・有田 芳生

- 「家」制度を引きずる日本の「家族」本誌編集委員・池田 祥子

- 単なるリセットは破壊しかもたらさない神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 「漂流」始めた米国国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- ポピュリズムとは何か 欧州にみる龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉

- 「 国民主権政府 」の旗の下 、突き進む韓国の李在明新政府聖公会大学研究教授・李昤京

- 限界に直面する先進工業諸国G7の20世紀自由民主主義世界像上智大学教授・サーラー・スヴェン×本誌代表編集委員・住沢 博紀

- 外交は好評だが、内政で苦労しているメルツ新首相在ベルリン・福澤 啓臣

- 2025参院選――組織された細切れの「民意」大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達

- 労基研「労使コミュニケーション」は労基法破壊全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆

- 自発的結社とは何か 企業別組合への挽歌労働運動アナリスト・早川 行雄

- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆