この一冊

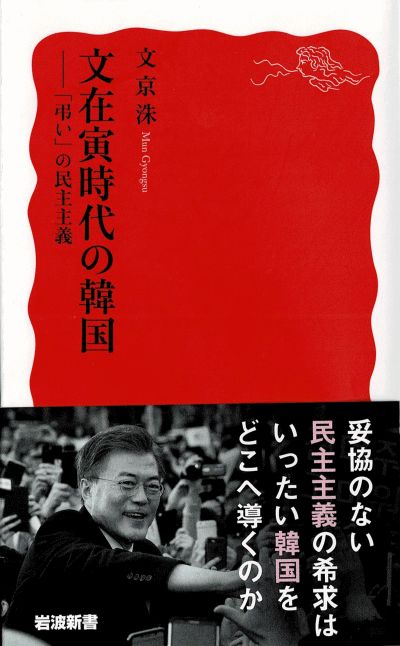

『文在寅時代の韓国-「弔い」の民主主義』(文京洙著/岩波新書/2020.11/890円+税)

韓国民主化の動向を深く知るために

出版コンサルタント・本誌編集委員 黒田 貴史

『文在寅時代の韓国-「弔い」の民主主義』(文京洙著/岩波新書/2020.11/890円+税)

この本を読み終えた頃(昨年12月はじめ)のこと、NHKのラジオニュースでアナウンサーが現代韓国の専門家のまえで「反日政策をくり返す文政権」といって失笑をかっていた。

これはやや古い話だが、朴槿恵と文在寅が大統領を争った選挙(2012)のときに、NHKラジオの解説番組で、ニュースをわかりやすく解説するということで有名な解説者が次のように発言していた。文大統領が実現すると、革新派の大統領になるから反日政策をとる。朴大統領が実現すると、保守派の大統領になるから日韓関係はよくなる。この予測がみごとに外れたことは、もはやだれもが知っている。

そもそも日本の文化開放に踏みきたのはどの政権だったか。保守派の大統領の時代だったのだろうか? それは、金大中大統領の時代だった。しかも、日本の悪質な文化をいれるなといって保守派が反対をつづけ、部分開放もささやかれるなかでそうした声を押しきって全面開放を一気にすすめた。革新派の大統領は反日という根拠不明の妄想はどこから生まれるのか。こうした日本の主要メディアのニュースに登場するアナウンサーや解説者のトンチンカンな韓国理解はどこから生まれるのか。

◇ ◇ ◇

『文在寅時代の韓国』(以下、本書)を読むと、冒頭でそれがわかる。

「英国オックスフォード大学付設ロイター・ジャーナリズム研究所が2020年6月に発表した国別ニュース信頼度についてのレポートによると、韓国は調査対象の40カ国中、最下位となっている。……日本は22位、韓国は2016年にこのレポートの調査対象とされて以来、5年連続最下位という不名誉に甘んじている。

レポートは、韓国のメディアごとの信頼度を明らかにしている。信頼度が最も低いのは『朝鮮日報』、次いで『朝鮮日報』系のケーブルテレビ局……。さらに『中央日報』『東亜日報』とつづく。つまり韓国で『主要日刊紙』とされる『朝・中・東』の三紙がこの有様なのである。

にもかかわらず、日本では、民放のワイドショーや情報番組はもとより、NHKの報道番組でも、韓国政治に因んだ出来事を報じる『韓国の主要日刊紙によると……』とされる」。

信頼度がもっとも低い報道内容に依拠しているのだからトンチンカンなのだ。 日本の韓国報道は、1970年代には日韓癒着に肉薄するものや軍事独裁に反対する人びとの意識・運動までをくみ上げるすぐれたものだったはずなのに……。

日本のインターネットのポータルサイト上では、毎日のように文政権はもう終わりだといわんばかりの記事があふれている。しかし、それらも「韓国の主要日刊紙」によるものではないのか。本書では、そうした信頼度が低い報道機関の文政権理解とは異なる姿を読みとることができる。

◇ ◇ ◇

本書は、文政権の誕生の物語からはじまる。

文政権は、2つの「弔い」から生まれたという。一つは、第16代大統領・盧武鉉が退任後に自殺に追いこまれたこと。もう一つは、セウォル号沈没によって多くの(とくに多数の高校生)人命が失われたことだ。

盧武鉉が大統領退任から1年余り(2009年5月23日)で自死したことを覚えている読者も多いだろう。これは、第17代大統領に就任した保守派の李明博による、「就任して3か月も経たずに大規模なろうそくデモに見舞われ、出鼻をくじかれた李明博政権による、逆恨みに近い政治報復が生んだ悲劇」だという。このときのろうそくデモは、「米国産牛肉の市場開放という〈食〉にまつわる問題に端を発し、2008年6月10日の100万人集会を挟んでおよそ3か月にわたって続いた」。当時、BSE(狂牛病)の危険性が問題になっていたことを思い出してほしい。

このろうそくデモに対して、李明博は、「左ががかったマスコミの焚き付けや参与政府(盧武鉉政権)による背後操縦による」と逆恨みし、「マスコミや野党政治家、市民運動関係者に対する報復」をおこなった。その報復の本丸として盧武鉉の600万ドルに上る横領や収賄の容疑で取り調べたが、容疑を裏付ける証拠はあやふやな陳述だけで逮捕には踏みこむことができなかった。「そんななか盧武鉉は『あまりにも多くの人に迷惑をかけた』という書き出しの遺書を打ち込んで自死に及んだ」。

「盧の死が韓国社会に及ぼした影響ははかりしれない。哀悼の声とともに盧を死に追い込んだ検察への非難の声が瞬く間にマスコミや政界をおおった」。こうした事態を受けて、李明博が勝利を収めた大統領選挙後、沈滞していた革新勢力のなかから政治家・文在寅が誕生した。文は、盧武鉉政権のもとで秘書室長を務めたが、政権終了後は政治家の道ではなく、元の弁護士に戻っていた。「盧の死は、文在寅をして否応なしに政治の表舞台に押し出させた。文は、『あなた(盧)はすでに運命から解放されたが、私はあなたが残した宿題に微動だに出来ないほどに縛られている』と書いた」。

政治家に転身した文在寅は李明博の次の大統領を決める選挙に立候補するが、そのときは朴槿恵に敗れた。朴政権の下では、「『国情院政治』と呼ばれたような、諜報機関の国家情報員(父親であった朴正煕時代の国家安全企画部の流れをくむ)や、検察・警察などの公安権力をつかった権威主義的な統治が一段と強まった」。このような諜報機関を使って野党勢力に対する弾圧などに加えて主要なメディア支配を強化していた。こうした反動の機運が強まるさなかの2014年4月16日、セウォル号沈没事故が起き、修学旅行に向かう高校生をはじめとする300人以上が犠牲になる大惨事になった。

事故対応は初動から混乱をきわめた。事故の1時間後に中央災難対策本部が設置されたにもかかわらず、いくつもの官庁に10個もの対策本部が設置されていたという。当然、情報は混乱し、全員救助という誤報まで飛びかった。このとき危機管理のトップの朴槿恵大統領は10時20分に最初の書面報告を受けた後、17時15分に対策本部に現れるまでの7時間、どこにも姿を見せなかった。事故から6年以上たった現在でもこの「空白の7時間」の全容は明らかになっていない。

この予期せぬ事故が「韓国社会に積もり積もったありとあらゆる歪みを明るみに出した。無分別に規制を緩めながら危機管理の備えを欠いた政府、船会社と癒着した無責任この上ない海洋警察幹部、船舶の無理な改造、積み荷の過剰積載、船長・船員の非正規化とモラルや専門性の欠如……こうした醜態の一つ一つをセウォル号の参事をめぐってあふれ出た莫大な情報の海の中で国民は目の当たり」にしたと著者はまとめている。

明らかになった「あらゆる歪み」に対して、被害者の保護者たちによる責任追及の運動がはじまった。そうした運動に対して政権寄りのメディアは、「不純分子」「従北分子」と呼んで貶めようと画策した。「後に明らかになったことだが、国情院は、遺族の私生活を査察し、そこで得た情報をメディアに流すなどして」いたという。

朴槿恵は政治家としての活動をはじめたときには、「選挙の女王」などと呼ばれ、国民的な人気は高かったはずだが、大統領としては「秘線」などと呼ばれるようなごく少数の側近以外は寄せつけない独特のスタイルをとった。こうした異常な政権運営の背景には母、父が暗殺された朴槿恵にたくみに近寄ったといわれる怪しげな霊媒師(崔順実)が存在したことが明らかになる。

セウォル号事故の責任追及をやめなかった遺族たちの運動と大統領の異常な政権運営に対する民衆の怒りが2016年10月25日にはじまる20回におよぶろうそくデモに発展した。そして、最大100万人をこえる市民の運動が大統領を弾劾に追いこむことに成功した。

◇ ◇ ◇

文政権はこうした民衆の運動によって誕生した。盧武鉉元大統領の死が文在寅という政治家を生み、多くの犠牲者を出したセウォル号事故が文を大統領に押し上げた。2つの弔いが文政権を誕生させたことになる。

積弊の精算をかかげる文政権にとって最大の課題は検察改革といえる。盧武鉉の死にみられるような肥大化した検察を正常化することは、韓国の民主化にとって不可欠の課題といえるだろう。「検察は『無所不為』(できないことがないという意)の権力機関であると同時に、『前官礼遇』といわれる退官後の地位保証(大会社の役員や顧問弁護士、大規模ローファームや法務部・大統領秘書室の官僚ポストなど)を引き換えに保守政権、保守言論、財閥などからなる既得権益ブロックの重要な要」という。文政権は過去の革新政権も達成できなかった検察改革にとりくんでいる。

検察改革肝いりの人事が尹錫悦(ユン・ソニョル)の検察総長任命の人事だった。「尹は典型的な『捜査通』として大検察庁(最高検察庁)中央捜査部一、二課長、ソウル中央地検特捜一部長時代には2012年の『国情院書き込み事件』の捜査で朴槿恵の不興を買い、水原地検に左遷されたこともある骨太の検察官として知られていた」。朴槿恵の霊媒師との問題でも国会が設置した特別検察チームの捜査長として活躍した。文政権の人事はいくつもの段階を飛びこえる破格の人事だったという。

しかし、ここで尹の思惑と大統領のそれとに大きな隔たりがあった。「組織に忠誠を尽くすのであって人に忠誠を尽くすわけではない」と国会人事聴聞会で答えたとおり、検察総長として尹は検察の力を削ぐ改革には「検察至上主義」者として反発・非協力を貫いている。

そして、「文在寅が検察改革のもう一つの切り札として曺國を法務部長官に指名すると、尹錫悦のそうした体質や目論見が露わになった。検察の組織防衛のための曺國つぶしが本格化する。すでに任命される前後から、曺國とその家族についての、検察からのリークによるものと思しき不正蓄財や不正入試にまつわるおびただしい数の疑惑報道があふれ」ることになる。その結果、わずか1か月あまりで曺國は辞任に追いこまれる。

「80年代に民主化運動を闘い『進歩』や『改革』を語り続けて、大学教授、弁護士、国会議員や地方議員といったエリートになった三八六世代も少なくない。もちろん韓国の不平等な教育制度を嫌って『脱学校』の子育てを目指す三八六世代もいないわけではない。だが、やはり、その大半は、いざわが子のこととなると教育制度の不合理な構造を前提に子供のスペックの積み上げに血眼となる実態がある。『曺國事態』のあった2019年は、三八六世代に対する批判が従来のような左派、親北というイデオロギーレベルの枠を越えて高まった一年であった」。

本書の検察改革の足踏みについての記述は「曺國事態」までだが、その後も秋美愛(チュ・ミエ)が後任として法務部長に就任し、尹の側近を地検や閑職に左遷する人事を断行するが、韓国紙のなかには、大統領府に対する検察の捜査を牽制する「報復人事」だとする報道もあった。その後、尹錫悦検事総長の職務執行停止を命令した。大統領による尹の2か月の停職処分と引き換えに秋は辞任を表明する事態に至っている。文政権の検察改革は現在進行形であり、予断を許さない。

よくいわれるように韓国の現代史とは「未完の革命」の歴史だという。2つの「弔い」、100万をこえるろうそくデモから生まれた文在寅時代が未完を完成に近づけていくことができるのか。その動向を見定めるために日本のマスコミにあふれる怪しげな韓国報道に対するワクチンとして本書をおすすめしたい。

くろだ・たかし

1962年千葉県生まれ。立教大学卒業。明石書店編集部長を経て、現在、出版・編集コンサルタント。この間、『談論風発 琉球独立を考える』(前川喜平・松島泰勝ほか、明石書店)、『智の涙 獄窓から生まれた思想』(矢島一夫、彩流社)、『「韓国からの通信」の時代』(池明観、影書房)、『トラ学のすすめ』(関啓子、三冬社)、『ピアノ、その左手の響き』(智内威雄、太郎次郎社エディタス)などを編集。本誌編集委員。

この一冊

- 『国際人権法-現場から考える』聖心女子大学専任講師・佐々木 亮

- 『文在寅時代の韓国-「弔い」の民主主義』出版コンサルタント・本誌編集委員・黒田 貴史