論壇

どこへゆくのか日本共産党

古参党員2名の除名処分にみる――その歴史的考察

本誌編集委員 池田 祥子

党員2名の除名の経緯

今年の1月末、松竹伸幸氏の『シン・日本共産党宣言―ヒラ党員が党首公選を求め立候補する理由』(文春新書)が発売された。その大きな理由の一つは、現在の志位和夫委員長が2000年以来、20年以上にわたって在任し続けていることに異を唱えたものだ。

昨年「創立100年」を迎えた日本共産党だが、1973年には34万2000人の党員数だったものの、現在は約27万人、しかも高齢化が進んでいる。

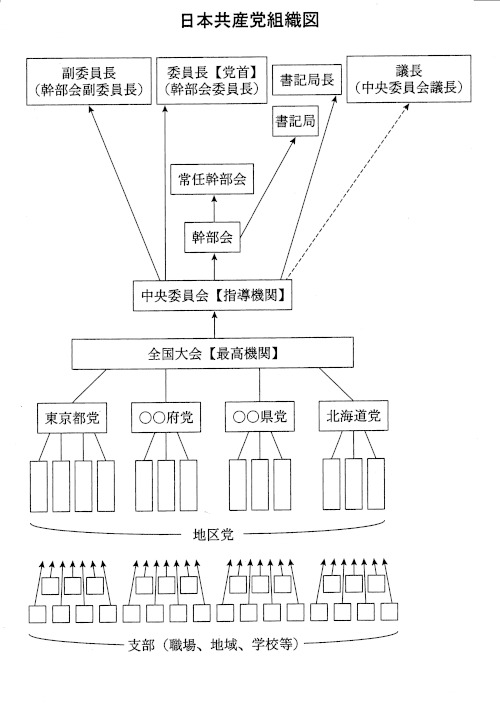

また、日本共産党の委員長は(掲載図参照)各支部から選ばれる各地区委員会(地区党)、そこからさらに選ばれたものによる都道府県委員会(都道府県党)があり、再びそこから選ばれた約1000人によって全国大会(最高機関)が開かれる。ここで、約200人の中央委員が選ばれ、「指導機関」(形式上)としての「中央委員会」が設定される。この約200人の中央委員会(党中央から給与全額支給)で、党首である委員長その他の役職を選出するのである。

もっとも、その形式は、他の政党で見られるような中央委員の中から、自発的に2,3人あるいは複数の立候補者が立ち、それを中央委員会全体(あるいは全国の党員全体)で選挙をし、選ぶ、というのではない。もともと中央委員会で選ばれる常任幹部会(それまでの党首も含まれている)が推薦する人物の信任・承認という形をとるのである。

しかも、戦前・戦後初期の、人脈を通じた「党員」相互の(芋づる式)逮捕、という「苦い体験」が強烈なのか、今現在に至っても、「誰であれ他の支部や他の地区の党員と日常的に連絡を取り合うことを許されていない」(前掲書p.11)という。

にわかには信じがたいが、この組織図からは、「下から上」に、より上部の者が選ばれていき、最高の党首、書記長、および常任幹部会が成立するや、今度は上から下に、政策や情報が降りていく仕組みである。横同士の関係や交流、上も下も一緒になっての討論など、成り立ち様のない組織である・・・と、やや勇み足で「批判」してしまったが、松竹伸幸氏自身は、いわゆる「民主集中制」という日本共産党の組織原理を、批判ないし否定しているわけではない。

1974年、大学に入学した翌年に日本共産党に入党した松竹氏は、半世紀もの間、一貫して真面目で熱心な党員である。党本部にも勤務し、政策委員会では安全保障や外交を担当し、安保外交部長という重い肩書きで活動していた。それゆえに、今回の新書発行と「党首の公選制」の提起は、彼の「安保・防衛問題」についての志位委員長や共産党全体との見解の違いもあってのことであるが、主観的には非常に「党思い」の人である。

党本部を退職した後、「超左翼おじさんの挑戦」というブログを開設し、自由な意見を表明していたという。それを目にした周囲の人から「こんなに自由気ままに書いていると共産党から処分されるのではないか」と心配され、それに対して、「異なる意見を外部に表明したからといって処分されるほど、日本共産党は抑圧的な組織ではない」(p.5)と返していたという。

ところが、今年2月5日、京都府委員会南地区委員会から呼び出され、調査(いわゆる査問)され、翌6日松竹氏の「除名」が確定した。2月16日の定例記者会見で、志位委員長は「今彼がやっていることはまさに、私たちの党に対する攻撃とかく乱だと考えている」と述べたということである(角田裕育・News Coora)。

また他方、松竹氏の著書発行と同時期に、かもがわ出版から『志位和夫委員長への手紙―日本共産党の新生を願って』を出版していた鈴木元氏に対しても、やや遅れて3月17日付「しんぶん赤旗」で、彼の「除名処分」を明らかにした。

鈴木元氏は、松竹氏同様、熱心な党員であり、とりわけ立命館大学では多くの党員を組織し、京都府委員会では「実力者」として一目も二目も置かれていたという。この鈴木氏への除名に対して、共産党は、「(彼の著書は)民主的に運営している党の姿をゆがめ、事実無根の攻撃を書き連ねている」と指摘し、さらに「『党に敵

対する行為はおこなわない』などとする党規約に違反している」と述べている(朝日新聞2023.3.18)。

日本共産党の「民主化」や「新生」を願っての松竹・鈴木両氏の積極的な行動(著書出版)が、党からはもっとも重い「除名」という処分を受けてしまう現実。この極端なすれ違いを、どのように考えたらいいのだろうか。

後から処分された鈴木氏は、「除名される筋合いはない。強く抗議し、撤回を求める」と述べている一方、松竹氏は、「被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる」(「党規約」第55条)に基いて、来年の党大会で除名不当の再審査を求める意向であるという。

いわゆる「日本共産党」なるもの―歴史性と問題性

(1)指導部と宮本顕治人脈

私は、前回、本誌33号の「この一冊」欄で、中北浩爾著『日本共産党―「革命」を夢見た100年』(中公新書)を紹介した。したがって、「結党100年」続いてきた日本共産党の歴史の詳細は、この本を参照していただければと思う。

今回の「除名」問題は、日本共産党にとってけっして珍しくもなく、むしろ度々繰り返されてきた事態ではある。上記2名以外にも、古くは、全学連主流派のリーダーだった森田実、全学連委員長の香山健一、第7回党大会から意見を異にしていた春日庄次郎、亀山幸三などは第8回党大会直前(1961年7月)に除名されている。

世界の共産党のリーダー役でもあった「ソ連・中国」両共産党の対立が激しくなるや、まずは「ソ連」派の志賀義雄、鈴木市蔵(1964年5月)、続いて神山茂夫、中野重治の除名(同7月)。一方「中国派」となった西沢隆二、福田正義(山口県委員会)も、1966年10月、中央委員会総会で除名される。この後にも続く、決して少なくはない「除名」処分の実例は省略するが、着目すべき2件のみ、ここで追加しておこう。

一つは、立花隆の「スパイ査問事件」の記事による関係悪化から、戦前・戦後の同志であった袴田里見は(党の「副委員長」の役職でもあったが)、1977年12月、「規約違反」の理由から除名された。いま一つは、戦後いち早く徳田球一などと日本共産党を担い続けた野坂参三もまた、戦前のソ連共産党との関わりの問題で、1992年、7月に「名誉議長」の解任、12月中央委員会総会で「除名」処分が決定されている。野坂は、当時「満100歳」であった。

以上のような、絶え間なく続いてきた(主要な)党員の「除名」処分は、今もなお日本共産党の規約に明示されている「民主集中制」に基づくものと思われるが、それについては、以下の(2)で改めてとりあげよう。

ここでは、先の松竹伸幸氏が、「日本共産党が党首公選を実施すれば日本の政治がマシになる」という謳い文句を掲げた著書(内田樹氏推薦)をあえて出版せざるを得なかった日本共産党の「党首」(主要役職)選びの実態とその問題性を、簡単に整理しておこう。

現在の日本共産党の組織図と、党首を含む主要役職者選びの方法は、先に図で示した通り、実質的には現党首が含まれている常任幹部会から推薦された者が中央委員会で承認されるという形となっている。そして、この形を整備し、長年指導力を発揮してきたのが、宮本顕治である。

敗戦後、GHQの指令によって、政治犯の即時釈放、治安維持法の廃止、特高警察の解体などの下、獄中組を中心にして日本共産党は早々と再建されるが、実態は混乱のジグザグを辿ることになる。宮本顕治は、革命路線をめぐる「コミンフォルム」批判をそのまま受け入れる「国際派」に属した結果、主流派の徳田球一らのいわゆる「所感派」からは左遷・冷遇を受けることになり、この段階で、党内の人間的・理論的対立、分派活動の問題性を、深く肝に銘じたのかもしれない。

とはいえ、徳田球一の死去(1953年)後、1955年の大同団結の「六全協」を迎え、さらに1957年、徳田球一を支えてきた伊藤律、志田重男、椎野悦郎の3名が中央委員会総会で「解任、罷免、除名」によって失脚することで、いよいよ宮本顕治の主導権が固まることになる。もっとも、それに至るまでも、深刻な内部対立を凌いだ上でのことであるが。

1956年10月23日に始まるハンガリーでの民衆蜂起をソ連が軍事力で鎮圧するという、いわゆる「ハンガリー動乱」の時期、「ソ連支持」の立場をとる宮本顕治(当時は常任幹部会員兼書記局員)らに対して、当然ながら疑問、反対意見が持ち上がり、この時期、学生党員の除名処分、離党が目立つ。

また、第7回党大会に向けての「綱領」の草稿作成も主として宮本顕治が担当したといわれるが、ここでも「日本の現状分析」「革命路線」をめぐって根強い異論があり、予定されていた第7回党大会は延びに延びて1958年7月21日よりの開催となった。

しかし、「綱領」をめぐる反対意見は根強くてそれの最終採択は次の党大会まで持ち越されることになったが、この第7回党大会で、宮本顕治が書記長に任じられ、実質的な力をふるうことになる。一方、野坂参三は「議長」に祭り上げられた。

そして、1961年7月の第8回党大会の直前に、「党綱領」の反対者たちが除名され(春日庄次郎、中野重治など)、ようやく「党綱領」が正式決定されるに至った。いわば「宮本路線」の出立である。

ただ、この時の春日庄次郎らを中心とするいわゆる「構造改革派」との意見の対立・論争は、今となれば、「先進国における、したがって民主主義に基づく社会変革はどうあるべきか」を基本的に問う重要な転機であったことが分かる。党内での継続的な議論が絶たれたことは、あまりに残念なことだったと思われる。

さて、宮本体制下、日本の現状は、「高度に発達した資本主義国でありながら、アメリカ帝国主義になかば占領された事実上の従属国」、したがって、(社会主義革命への道は)まずは「アメリカ帝国主義と日本の独占資本という『二つの敵』に対抗する『民族民主統一戦線』をつくりあげることから始まる」と、「二段階革命」論が提示された。

ここに記されている「アメリカになかば占領された事実上の従属国」という規定の主観的な曖昧さは、当時から指摘され続けてきた点ではあるが、そこは宮本顕治の「権威」によって押し切られていったのであろう。

ここで言う「宮本顕治の権威」であるが、先の中北浩爾の書でも同様、次の3つが挙げられている。

一つ目は、「戦前の獄中非転向組」の一人であったことである。戦後、知識人や文化人の戦中の「転向」が詮索され批判され、中には自らの「転向」部分を隠したり、処分したりする者もいた中で、「非転向」は、「ぶれない強さ」という光を纏って崇拝されさえした。

二つ目には、戦前の「東京帝国大学」卒という学歴である。現在以上に眩しい学歴の権威であっただろう。しかも、在学中に執筆投稿した「『敗北』の文学」が雑誌『改造』の懸賞論文に入賞したという事実も、皆が眼を見張る崇拝の根拠であったに違いない。

三つ目は、上記「学歴」に関連するのであろうが、「明晰な論理性と合理主義」である。ただ、その「合理性」が組織づくりの場面で、ソ連共産党伝来の「民主集中制」を継承し、宮本顕治―不破哲三ラインで、さらに「日本共産党流」に鍛えられたと言えるかもしれない。

因みに、上田耕一郎・不破哲三兄弟は、ともに東大出身。春日庄次郎らと、当時のイタリア共産党の「先進国革命・平和移行路線」など「現代マルクス主義」を学び選択していたはずだが、結局は、春日庄次郎らと袂を分かって、宮本顕治の主宰する「日本共産党」に居残り続ける。宮本顕治にとって、同じ東大閥のこの兄弟は、どれほど力になり支えになったことか・・・。

1960年代、肝心のソ連共産党と中国共産党の対立が激化する時代、日本共産党は、いずれの共産党とも袂を分かち、「自主独立路線」を確立する(1966年、第10回党大会)。そして、1970年7月からの第11回党大会で、宮本顕治は、自ら規約を改正し—幹部会(上位):書記局(下位)――そして自らは新設の「幹部会委員長」に着任し、当時40歳の不破哲三を新設の「書記局長(および常任幹部会委員)」に抜擢するのである。この宮本―不破体制の下、それまでの「党勢拡大」はさらに進められ、1970年代初めから半ばまでのいくつもの「革新自治体」誕生なども実現させる。

しかし、この日本共産党の「躍進」の時代も、70年代後半には頭打ちとなり、その後、国内でも国外でも大きな「共産党」批判が巻き起こる。決定的なのは、1989年の中国共産党の「天安門事件」、それが東欧諸国の「東欧革命」と続き、そして1991年12月25日の「ソ連崩壊」である。

ただ、日本共産党は、この不運な状況下にあっても、「自主独立路線」で凌ぐ。

この時期の少し前、1982年7月からの第16回党大会で12年ぶりに最高幹部の交代が発表され、不破哲三委員長が誕生する。しかし、宮本顕治はなお「議長」として止まり、単なる名誉職としてではなく、常任幹部会委員をも兼ね、実質的な「最高実力者」の地位は保ち続けた。

それでも、1990年第19回党大会では、議案に対する意見・批判も相次ぎ、「宮本議長退陣」の声すら上がっていたという。

この時、宮本顕治は80歳を超えている。しかし、この党大会でも、宮本顕治議長―不破哲三委員長は変わらず、ただ、この党大会で初めて、志位和夫(35歳)が書記局長に抜擢される。その時の記者会見で、宮本顕治は志位和夫を次のように紹介したという。「学問的、理論的にも優れており、長いスタンスの展望を持ち、機敏に処理する能力を買っていた」(中北、p.297)。そしてまた、言うまでもないが、志位和夫もまた東大(工学部)卒なのである。

宮本路線を引き継ぐ不破委員長―志位書記局長の誕生であるが、1997年9月第21回党大会において、不破哲三の数ヵ月かけての説得の下、宮本顕治は漸く現役を退いて「名誉議長」に収まることになった。その時宮本は88歳であった。

そして、2000年11月の第22回党大会で、不破哲三(70歳)は実質的な権限を保ったままの議長職に就き、書記局長の志位和夫(46歳)が委員長となる。宮本顕治が初めて書記長になって42年(ほぼ半世紀)後、宮本に見初められた志位和夫委員長の誕生である。そして、それからでも23年(ほぼ4半世紀)、志位委員長時代が続き、今回の二人の除名問題が起こっている。何と長い年月が経過したことか。この時代を凌いできた宮本路線のしたたかさに驚く一方で、硬い殻に覆われた甲虫のような日本共産党の姿に、私はやはり痛ましさを感じる。

(2)議論なき「語句」修正と、金科玉条「民主集中制」

宮本顕治に認められ、まずは書記局長に抜擢された志位和夫は、上記のように2000年、不破議長に併走される形で委員長となる。宮本路線の更なる継走である。その時の記者会見で、志位委員長は、「これからも柔軟頑固路線(で行く)」と口にした。

確かに、前半の「柔軟」路線に該当するのであろうが、70年代以降、宮本―不破体制の下で、次々と綱領や規約内の「語句」が修正され、または削除されていった。

例えば、「〇〇細胞」という呼称が「〇〇支部」に修正され(1970年)、「ソ連を先頭とする社会主義陣営」の「ソ連を先頭とする」が削除される。また「プロレタリアート独裁」が聞きなれない「プロレタリアート執権」に修正(1973年)。ところが、この登場したばかりの「プロレタリアート執権」という言葉も削除され、「労働者階級の権力」という言葉に代わる。そして、歴史的でもあり、当然議論すべき「マルクス・レーニン主義」という言葉は、突然に「科学的社会主義」という言葉に取って代わる(1976年)。

さらにまた、志位委員長の出立となった2000年第22回党大会では、日本共産党は自らを「前衛党」と称することを止めている。

だが、「言葉」は認識と思想、さらに歴史に基づいている。「プロレタリアート」とは誰か?何か?「労働者階級」とは?「社会主義」とは何か?「科学的」とはどういうことか?「前衛党」とは、どういう認識に基づいていたのか?それが、なぜ使われなくなるのか?歴史的な認識が変わったのか?それは誤りだったのか?・・・そういう意味では、「言葉」一つひとつの扱いは慎重であるべきだし、大勢の人々の議論が求められるはずだ。歴史的な言葉は、そうそう簡単に捨てられたり、変えられたりは難しいはずだ。粘り強い議論や思索が求められるのではないだろうか。

にも拘らず、日本共産党では、30年余りの間に、次々と、「語句」が言い換えられたり、削除されたりしている。その間の、疑問や、抵抗、戸惑いは見えてはこない。(おそらく、内部ではいろいろ生じてはいるのだろうが・・・)「言葉」や「思想」に拘ることなくして、本当に「生きた思想」集団と言えるのだろうか。

最後に、今回の2名の党員の除名処分にも関わることだが、日本共産党の歴史的に根強い「民主集中制」についても、改めて問題にしておこう。

「柔軟頑固路線」も「民主集中制」も、何やら「対立物の統一」という「科学的弁証法」の図式に惑わされてしまいそうだが、やはり明確に問題視する必要があるのではないだろうか。

もともと「民主集中制」は、ロシアの社会民主労働党によって1905年に定式化されたのが始まりと言われる(中北、p.19)。それは、左派のボルシェビキと右派のメンシェビキを含むロシア社会民主労働党の、「討論の自由と行動の統一」という近代政党としての一般的な組織原則としてであった。ところが、ロシア共産党が1921年第10回大会で、「分派の禁止」と密接に結びつけられた「党の統一について」という決議を行い、この過程で「民主集中制」は大きく変質した、と言われる。つまり、当時のロシアでの、暴力革命を行うための少数精鋭の職業革命家を中核とする前衛党の「鉄の規律」こそが、「民主集中制」の正統派的解釈とされたのである(同上p.20)。

戦後間もない日本共産党は、一時、1951年綱領では「暴力革命を不可避」としたが、1955年の「六全協」では、「議会を通じた平和革命の可能性が生まれている」と述べている。当然、上に見たような「鉄の規律」で結ばれる「党(前衛党)」のイメージとは異なるはずであった。

ところが、1956年、スターリン批判に刺激されてポーランドその他の反ソ暴動が起き、続けて10月23日にハンガリーでの民衆蜂起が続き、それをソ連は軍事力で鎮圧したのである。しかも、当時の伊仏を初めとする各国共産党は、このソ連の「軍事的鎮圧」を擁護し、さらに日本共産党もまた、「外国の帝国主義に挑発された反革命への当然の軍事介入」として、ソ連を支持した。

しかし、党内はこれでは収まらなかった。社会主義国ソ連が、軍事力をもって他国の人民を弾圧するとは・・・「党内民主主義」が活性化する中、党本部も混乱の中にあった。この状況を見て取った宮本顕治(当時は常任幹部会員兼書記局員)は、結局は、「ハンガリー勤労者党が団結を欠き、内部の議論が外部に持ち出され、結果として反革命勢力に利用された」と判断し、そこから改めて「党の規律の維持」という教訓を引き出した、というのである(中北.p.210)。こうして、「ハンガリー事件をめぐる日本共産党内の異論は鎮圧され、ここから民主集中制の再確立が着手された」(同上)。

さらに、この後も、外部からの共産党批判や、それが内部にも影響したり、また、例えば1978年田口富久治の著書『先進国革命と多元的社会主義』が刊行されると、すばやく不破哲三は批判している。そして、「支配階級を打倒して革命を実現するためには党の団結と統一が不可欠であり、科学的社会主義の世界観の真理性ゆえに党内に多元主義は必要ない」と、改めて「民主集中制」を擁護している(中北.p.284)。

同じく1989年からの東欧革命やソ連の崩壊直前、例えば「社会民主主義への路線転換や民主集中制の放棄を唱える論稿を含む『日本共産党への手紙』が出版されたが、その編者の有田芳生は、たちまちに除籍されている」(同上p.299‐300)。これより先、当時の志位書記局長は、「ソ連や東欧の国々のように日本共産党もこれまでの路線や体制を変えるべきだ」という主張を、「社会主義・共産主義崩壊論」への日和見主義的な屈服、と非難している(同上.p.299)。

また、偶然だが、ほぼ同じ頃、市民社会論の平田清明、ロシア思想史の藤井一行、「民主主義革命永続論」を唱える加藤哲郎らが、この「民主集中制」についての問題提起を行っている(季刊『窓』1990、4号、5号)。まさに、この問題提起を、日本共産党全体で、自由に活発に議論できればよかったのではないか(斎藤邦泰『月間伯楽』2023.3)。

今年4月、前半・後半の統一地方選が行われた。大阪限定と言われていた日本維新の会が好調と騒がれているが、いずれにしても投票率は、50%前後で、過去最低を記録した。もちろん、地方議員では自民党を抜いて第一党になった実績もある日本共産党だが、今回は議席数を落としている。

投票率が低調で、政治に関心を持たない人々が大半であるという現在の状況の責任は、もちろん日本の政治、経済、教育、文化総体に帰せられるものであるだろうし、政権与党の責任は重い。しかし、野党もまた、責任から免れるわけではない。そして、さらにあえて言えば、日本共産党のあまりにも頑なな政治的体質もまた、人々を「社会のあり方」「人間関係のあり方」を自由に考え、構想し、さらに具体的に活動していくことからも、遠ざけているのではないだろうか。

いけだ・さちこ

1943年、北九州小倉生まれ。お茶の水女子大学から東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。元こども教育宝仙大学学長。本誌編集委員。主要なテーマは保育・教育制度論、家族論。著書『〈女〉〈母〉それぞれの神話』(明石書店)、共著『働く/働かない/フェミニズム』(小倉利丸・大橋由香子編、青弓社)、編著『「生理」――性差を考える』(ロゴス社)、『歌集 三匹の羊』(稲妻社)、『歌集 続三匹の羊』(現代短歌社、2015年10月)など。

論壇

- ドイツの人口はなぜ増える在ベルリン・福澤 啓臣

- 宗教は高校でどう教えられているのか河合塾講師・川本 和彦

- 「河合文化教育研究所」という予備校のささやかな冒険「河合ブックレット」元編集者・加藤 万里

- どこへゆくのか日本共産党本誌編集委員・池田 祥子

- 「ストの時代」の痕跡を読む(中)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ

- 京都大学大学文書館――企画展「1969年再考」について京都大学大学文書館・渡辺 恭彦