この一冊

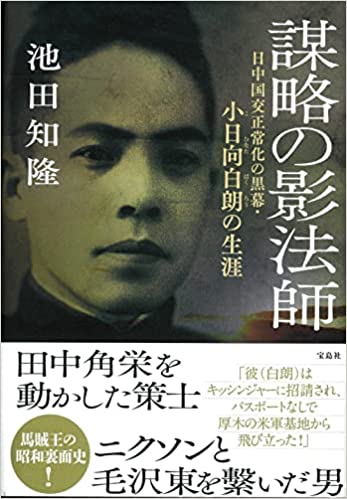

『謀略の影法師―日中国交正常化の黒幕・小日向白朗の生涯』(著/宝島社/1980円/2022.8)

仁侠と謀略

日本人馬賊王の謎の生涯に照らされたアジア現代史

フリー編集ライター 森 ひろし

『謀略の影法師―日中国交正常化の黒幕・小日向白朗の生涯』(池田知隆著/宝島社/2022年8月/1980円)

本書は、日本人馬賊王といわれた小日向白朗(こひなた・はくろう)の謎に満ちた生涯に肉迫した、ジャーナリストの渾身のレポートである。

小日向については朽木寒三著『馬賊戦記』という小説があり、私も読んだ記憶がある。本書は満州馬賊時代以後、日本の特務機関の元締めとして上海で活躍した日中戦争期の小日向と、日中国交正常化をめぐる交渉の裏側で暗躍した戦後冷戦期を経て、彼の死までを追っている。厖大な資料の博捜と生き残り関係者への取材により、あたうかぎりの小日向像再現を試みた労作だ。

そしてまた、これまであまり触れられることのなかった馬賊王以後の小日向の軌跡にこそ記述の比重があり、知らなかったことばかりが連ねられていて、一気に読み通した。国交正常化50周年の秋を前に、時宜を得た好著である。

▶ ▶ ▶

小日向白朗とは何者か。これは難しい問いである。彼は支配層でもなく、知識人出身でもなく、政治家でも軍人でも商人でもない。一般庶民の出ではあるが、「〽狭い日本にゃ住み飽いた……支那にゃ四億の民が待つ」と歌われた「馬賊の唄」そのものの大陸熱に吹き煽られ、第一次大戦の戦時景気で儲けた金を懐に、17歳で単身満州へわたる。そして、馬賊の捕虜になったことを皮切りに数々の修羅場をくぐり、やがて満州馬賊の頭領へとのしあがっていく。中国民衆は彼を小白竜(シャオ・パイロン)と呼んだ。

「仁侠」の心を忘れなかった、とのちに本人は回想している。自分は義賊であり、国定忠次だ。命を捨ててかよわい中国民衆の味方になるのが誇りだったと。たしかにイデオロギーや利権が動機ではなかったかもしれない。この国定忠次説に対して、著者は自己正当化だと厳しく断罪する。片時も日本軍の「探偵」という初心を忘れたことはなかったではないかと。

満州事変があり、満州国が建国され、日本が日中戦争の泥沼に足をとられると、小日向はアヘンの元締めとなり、馬賊を率いつつそれを壊滅へ導く。そして、魔都・上海に出没して重慶の国民党政府や南京の汪兆銘政権、共産党などの地下組織、諜報機関との血で血を洗うようなテロ合戦、謀略抗争を演じながら生き抜いてゆく。このあたりはもう、何がなんだかと言いたくなる。

そして戦後。占領が終わり、逆コースが始まり、東西冷戦が深刻化すると、台湾を経由して秘かに帰国し三池炭鉱あたりに潜伏していたらしい白朗はみたび姿を表わす。

ひとつは朽木の著作がロングセラーになって売れたように、伝説の大陸浪人の生き残りヒーローとして。

もうひとつは、岸信介・児玉誉士夫・笹川良一など復活した戦前以来の反共政治家・ロビイストたちに対抗しうる、裏社会のもう一方の頭目として。右翼には右翼をもって制せよ。かつぎだしたのは池田内閣であり、旧内務省のエリート官僚・富田健治であった。白朗は「お安い御用」とひきうける。能天気ともいいたいほどの軽やかなフットワークだ。

きわめつきは、米中接近を前にニクソン=キッシンジャーが白朗を切り札として使おうとしたらしいこと。1970年9月、パスポート抜きで厚木基地からアメリカへ白朗を招聘したのだ。米中接近に際して台湾の蒋介石政権との関係をどう処理するのか。ニクソン政権はこの外交アクロバットのため使える手は何でも使おうとした。毛沢東との橋渡しを『中国の赤い星』の著者エドガー・スノーに依頼し、かたや白朗には蒋介石を手なづける方法を訊いた。白朗は白朗で、毛沢東を「毛さん」、蒋介石を「蒋さん」と呼び、自らが第三次国共合作を実現せんばかりの夢想を抱いていた。

そして、田中角栄内閣になると日中国交正常化交渉が本格化する。ここでも白朗は官房長官・二階堂進と密談を重ね、独自外交で国交回復をはかるよう力説している。

こういう過程を本書でたどると、国際政治も国内政治もじつはアンダーグラウンドで局面が動いており、表に出てはならない旧軍人や元諜報機関員、右翼、暴力団、宗教関係者などを網羅した人脈や金脈が蠢いていることにあらためて驚く。半分は関係者の自己中心史観で語られたものだとしても、残り半分は知られざる事実であり、むしろこのような〝裏面史〟をわたしたちはあまりにも知らない。つい最近も、元首相が銃撃されたのを機に、旧統一教会と政治家の結びつきが暴かれつつあるが、この教団がアジア現代史において担ってきた役割の一端も本書で暴かれている。

▶ ▶ ▶

著者は白朗の軌跡を追い、検証しながら、この人物の「堂々たる自己肯定」に疑問を呈している。国定忠次、「アジアのロレンス」、ドン・キホーテといった比喩に値すると、評価するのをためらっている。しかし、歴史のピンポイントにおいては、生身の人間同士の血の通った交通や一人の決断と逡巡によってしばしば局面が左右されることも事実だ。小説でもなければ学術書でもない、ジャーナリストの筆でなければ、近代アジアの裏面史、なかんずく白朗のような対象に肉迫しえない。

第十六章「二代目を生きる」が生彩を放っている。白朗が大陸に残した妻・張孟声とその子・明朗の話だ。母子は文化大革命に翻弄され、明朗は残留孤児として国交回復後の日中友好に尽くそうとする。しかし、白朗は1982年に二人と再会しないまま死去し、その10年後、二人はようやく墓参を果たす。80歳の張孟声がささげた祭文の全文が掲載されている。泉下の白朗はそれをなんと聞いただろう。子の明朗はその後、一家で日本に永住帰国するが、わずか4年しか生きることができなかった。明朗の子、つまり白朗の孫4人がいま日本で暮しているという。

この章がほかの白朗の軌跡全体と釣り合っている、と私は思った。白朗はそう考えないだろうが。国や民族、アジアを語る者の傲慢が、そうとは言わずに静かに告発されている。

著者・池田知隆氏は昭和24年生まれ。宮崎滔天兄弟ゆかりの熊本県荒尾市に生まれ育ち、白朗が戦後潜伏したらしい三池地方の空気も子供のころ吸っているという。ロマン的な映画や小説にも多く接した。「あとがき」によれば、17歳のころ自転車で単独日本一周の旅に出掛けている。学生時代は三派全学連や全共闘はなやかなりし季節だった。

白朗に共感する資格十分でありながら、みずからの気質や巡りあった時代の雰囲気を相対化しつつ、著者はジャーナリストとしての矜持でアジアと日本の〝闇〟に迫ろうとしている。

もり・ひろし

フリーランスの編集ライター。1953年神戸市生まれ。おもに地域史や社史を手掛ける。2004〜13年、京都精華大学講師 (編集論、日本語リテラシー)。

この一冊

- 仁侠と謀略フリー編集ライター・森 ひろし

- 「軍隊とジェンダー」の歴史を追う本誌編集委員・池田 祥子