論壇

私の東大闘争も歴史の目に映るだろうか

富田武『歴史としての東大闘争』を読んで

東京統一管理職ユニオン委員長・本誌編集委員 大野 隆

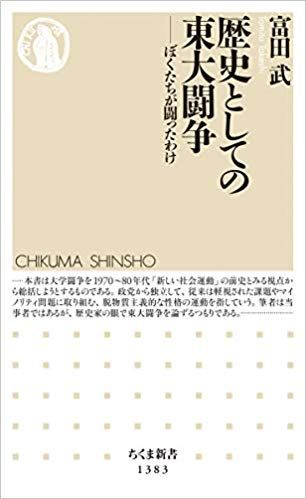

富田武さんが『歴史としての東大闘争―ぼくたちが闘ったわけ』(ちくま新書 2019年1月)を上梓された<富田さんは、私が駒場時代に学友会活動で一緒して以来、特に本郷とそこで展開した東大闘争の時期には、1年上の先輩として常に教えられ、私から指導を求めたという関係なので、以下でも「富田さん」と表記する。学友会は自治会とは別組織で、サークルなどをとりまとめていた。当時は自治会は民青が主導し、学友会はフロント(社会主義学生戦線)が中心にいた>。

正直言って、緻密な学者である富田さんの著書に関して意見を言うなど、私にはとてもできることではないのだが、本書の帯に「安田講堂事件50周年」とあるので、「安田講堂攻防戦」で逮捕された私としての思いを記してもよいかと、蛮勇を振るうこととした。

富田さんは本書冒頭で「筆者は当事者ではあるが、歴史家の眼で東大闘争を論ずるつもりである」と宣言する。一読したあと、私自身はまず「富田さんの『自分史』を軸にしている」という感想を持った。それが「歴史」なのかと素朴に疑問に思ったのだが、よく見れば「歴史家の眼」で論ずる、とある。確信をもって自身とその考えを振り返ることが、その自分を時代に位置づけることを可能にするということであろうか。私は確信をもてないものの、私の東大闘争について少し書いてみようと思う。

1.地方の高校を卒業して上京、入学した「大学」

本書第2章に、富田さんは大学入学とともに自治委員になったと、簡単に記述されているが、私はそこに至る読書や思想的な営みを経た「蓄積」があることに注意したいと思う。これは私がずっと強く感じてきたことだ。

私のように、地方の高校でほとんど受験勉強だけをしていた者は、大学に入って接した都会育ちの人たちの「政治的感性」あるいはその先進性に驚かされた。私も高校時代に社会的矛盾を感じ、何とかしたいと考えたり友人と議論したりはしたが、それを支える基礎的な「勉強」を全くしておらず、「とにかく大学に入ったら・・・」と問題を先送りしてきた。その上、大学に入ってしまったら、だらしなく日常に追われて、ほとんど勉強らしい勉強をしなかった。これから学ぼうとようやく思ったのが本郷へ行った頃だったと思い出す。その時点ですでに2~3年の差がついていたわけだ。それはとても大きく、その後も追いつけなかった。

高校教育、あるいは高校時代の環境をどう整えるか、これからの社会にとっても重要な問題だろうと考えさせられる。私に即して言えば、「これから勉強」と考えていた時期に東大闘争が自分の意思とは無関係に始まってしまい、その結果中途半端な「蓄積」しか得られずにその後を過ごすということになってしまっている。自分で努力すべきだと言われればそれまでだが、高校生には、たとえば民主主義の基本を身につけるための読書を薦めるなど、できることはもっとあるのではないかと思う。

2.東大闘争の経過を振り返って思うところ

本書第1章は「東大闘争の経過と思想的意味」である。富田さんとは身近で活動していたわけだから、私も異論はない。以下、私の思うところを少し付け加えたい。

■駒場(教養学部=東C)自治委員長選挙勝利の重さ

ひとつは、68年6月17日の本郷への機動隊導入で一気に東大闘争が広がるわけだが、その前日の駒場における自治会正副委員長選挙勝利が、東大闘争展開の大きな力になったことである。フロントが今村俊一君を立てて民青の「支配」を崩したのだが、「史上空前の投票率と得票だった」と、日記に私も書いている。

医学部全学闘による時計台占拠の6月15日、本郷では銀杏並木で「6・15反戦統一行動」の大きな集会があり(まわりにいた大学院生は、60年安保以来の規模だ、と言っていた)、私も新聞研究所(たぶんその自治会名)の旗をもって仲間とともに参加し、日比谷での統一行動とデモにも行った。日比谷での集会の最中に「本郷に機動隊が入った」というデマが流れ、混乱する一幕もあったが、ともかく大学内も統一行動の集会・デモも、とても明るくて自由な雰囲気だったことを記憶している。それが、その後の東大闘争を支える社会的雰囲気のようなもので、とても重要だったとは思うが、駒場での選挙勝利はさらに大きかった。

私自身は、何度かその駒場の選挙活動の支援に行き、駒場寮で泊まったりしていた。前年に駒場祭委員をしていて日共―民青の自治会執行部の「妨害」を実感していたこともあって、何とかしたいと思っていたからだが、実は、世の中の雰囲気と連動して駒場全体に「脱民青」の雰囲気ができていたのだと思う。それまでは何とも個性も自由もないような押し込められたような雰囲気があったという印象だった。

ともかく、その選挙勝利の翌17日、駒場から2000人(私の日記による。富田さんは1500人と書いているが、駒場の学生の半数以上)が文字どおり怒濤のように安田講堂前の抗議集会にやって来たのであった。時代の雰囲気を変える大きな転換点だったと思うし、駒場の若いエネルギーが届かなければ、その後の東大闘争の展開はなかったと思っている。

■11月が転換点

二つ目は「ポイント・オヴ・ノーリターン」である。私も11月初め、特定すれば12日の図書館前の衝突だろうと思う。11月15日の日記には「昨日から闘争が自己運動をはじめたようだ。昨日の学生大会では、我々は完全に浮き上がった。私は総括討論をそれなりにうまくやったつもりだ(何人かにほめられた)が、得票は激減。12日図書館の前面にいた負傷者は民青ではなく、(右翼的)ノンポリで、とくに法学部が多かったという。民青の巧妙さと言うべきか」と書いている。

翌16日に加藤一郎が安田講堂に入り、18日に公開予備折衝が何も生まずに、事実上「決裂」となった。この頃にどんな交渉・動きがあったのか、実際にはよく知られていない。私はそれまで手にしなかったゲバ棒を18日に初めて持った、と記録している(その後もほとんど持ったことがない)。日共―民青との緊張が一段と高まっていた時期だ。

今から考えると、全共闘という組織はみんなが集まって議論するという仕組みをうまくつくっていなかったように思う。小さな集まりでの討論はあったが、共通の方針を生み出すための議論はあまりなかったのではないか。と言うか、すでに「7項目要求」が不動のものとして確立していたので、それに異をとなえるなら、全共闘から出て行けばよい、ということだったのだろう。柔軟に方向を変えることはしないことが前提だったわけだ。

もっとも、ストライキの決議などは通常の自治会等のレベルで決まるので、そのようなときは全共闘はひとつのグループとして対処することになる(ポツダム自治会粉砕! などと言うグループもいたが、それは掛け声だけで、しっかり民主的な手順は踏んでいたところも重要だ)。

■学問すること、大学にいることの意味

三つ目は、「学問」とか「大学における研究」とかというテーマについて、ごく普通の学生たちが一所懸命考えていたことである。私は法学部闘争委員会で議論し、行動する一方、新聞研究所研究生自治会(今も制度が残っているかどうか知らないが、当時新聞研究所には研究生制度があり、確か年間2000円の授業料で講義が受けられた。東大以外からも多くの研究生がきており、研究生自治会も組織されていた)でも活動していたが、そこでも「自主カリキュラム実行委員会」を設置し、たとえば「マスコミ論の創出を求めて」などという連続研究会を開いたりしていた。そうした動きがあって初めて「自己否定」論などが出てきたものと思う。当初からそのような動きがあったことに東大闘争の広がりと深さがあったと思うのだが、そのことは一般にはあまり認識されていないようだ。

■安田講堂の「占拠」・「封鎖」

ところで、安田講堂占拠の経緯だが、最初から「封鎖」をした訳ではなかったと思う。68年6月28日に大河内総長の「会見」が早々に中断したので、大河内総長が戻ってきてそれを再開することを待つために、自主的に泊り込むことになったのである。そのため再度の機動隊導入を警戒して、外で監視する「テント村」もできたのだった。

ついでに述べると、69年1月の攻防戦の時には、確かに安田講堂は頑丈に固められていたけれども、実はその数日前までは特に防備を固めていた訳ではなかった。確か1月10日の夜だが、多くの人たちが駒場へデッチ上げ教養学部代議員大会阻止のために出かけたスキに、日共―民青の暴力部隊が安田講堂を襲撃し、少人数しか残っていない安田講堂の封鎖を解除しようとした。私はたまたま中にいたのだが、投石機(自転車のチューブをパチンコのように使っていたようだ)で大きな石塊をバンバン打ち込んだり、壁をよじ登ってきたりして、正直のところもう殺されるかもしれない、と恐怖を感じる状態だった。そのため、安田講堂の窓という窓は全部割られてしまい、寒い冬だからそれを補修するために、毛布やベニヤ板でそれをふさぐことになったのである。機動隊の露払いをしたわけで、「民青は権力の手先」と本当に思ってしまった。

■富田さんの「宣言」

本書第3章の原文は、富田さんも言っているように、ガリ版刷りの「再びアカデミズムの門に立ちて」(71年7月)であった(富田さんは、膨大な量をきれいな字でカッティングをし、印刷も自分で行なった。私はそのこともすばらしいことだと思ったものだ)。私は今もその現物をもっているが、正直それをもらった時は、自分にはそこまで「立場と決意を明快に表現できないし、対外的に明らかにする力もない」とショックだった。

内容は本書に収録されている部分に加えて、政治活動に関する立場と態度を述べるものだったが「各々が無制限の関わりを要求するのを、一個の私において、スターリン主義批判唯一点で統一して各々を分有しなければならない」との決意と宣言は、自身の進路も見えず「どうやってメシを食っていこうか」と考えるのみだった私にとって、ただただ教えられるばかりだった。

ただ、私は、それに先立つ「現時点での受験=進学を拒否する」(69年5月)の方が衝撃的だったと思う。「斗いを裏切らないために、今斗いの場を選ばない」との結びは、「試験強行粉砕」を主張する以上、自分も試験を受けないのは当然で、だから必然的に留年するという程度に単純に考えていた私に、中途半端は許されず、自分の主張を客観化する必要性があることをはっきりと示してくれた。

■小熊英二『1968』と小杉亮子『東大闘争の語り』

富田さんが先行研究としてあげている3つのうち、安藤丈将『ニューレフト運動と市民社会』は読んでいないので、この2冊について触れたい。

富田さんもいうとおり、小熊は当事者へのインビューを全くしていない。回想は現在からのバイアスがかかるから正確ではなくなるとの理由らしく、そのため活字になったものだけを素材にしていた。私は同書が出版されてすぐに読んだが、むしろ活字を残すのは当時獄中にいた人たちとか、指導的な地位にいた人たちばかりで、そこにすでに偏りが生じていると感じたところであった。そして、「カッティング」は紙の裁断のことと説明している件を読んで、「関係者がほとんど生存しているのに、こんなことも確認しないのか」と訝しんだ。素人が揚げ足取りをするなと叱られそうだが。

一方、小杉亮子『東大闘争の語り』は、44人の聞き取りから見事に事態をつかんでまとめられていると感心した。それ自体が小熊の方法への批判でもあると思った。

ついでながら、この原稿を書くために、1968年をめぐる本を何冊か読んだ。その中で印象に残ったのが『1968年には何があったのか』(唐木田健一 2004年7月 批評社)である。東大闘争のとき、学内でどのようなことが進行していたか、極めて客観的に叙述されている。

3.私の闘い

以下、本書に触発されて、私自身のことに触れる。

■完全黙秘できず、在宅起訴に

先に述べたように、私は69年1月19日に逮捕され、その後刑事被告人として裁判を受けることになる。ただ、私は「在宅起訴」で、留置場の23日の勾留のあとすぐに釈放された。完全黙秘を貫徹できず、同時に逮捕された3人の仲間と法学部の2人について名前をあげて供述してしまっていたからである。そのことは、やはり大きな負い目であり、それもあって裁判闘争に力を入れざるを得なかった。

私の場合は、フロントの一員として安田講堂に残ったので、残ることが組織的に決められたことは分かっていたが、自分が決定の場にはいなかった(そもそもその時私は政治組織に所属していなかった)ので、その組織のあり方に関しても、少し考えざるを得なかった。と言っても後悔しているということでは全くない。

むしろできるところまで行ってすっきりしたというのが今なお私の実感だが、身近に拘禁性精神障害を患う者も出たし、家族の圧力で分離して公判をするためにその後の交友を一切断った友人もいる。人の一生を左右するかもしれないことを「勧める」時はよほど慎重でなくてはならないと、その後労働組合に携わるようになってからも心している。富田さん流に言えば、組織のスターリン主義的運営の問題なのだろうか。

■裁判闘争―「世間」へのアピールの必要性

東大裁判闘争は、当初「統一公判」実現をめぐって、大荒れだった。まだ拘置所に閉じ込められている仲間が、本来外に出てくる機会でもあった公判に出ることを拒否する、それも裸になったりして物理的に抵抗して闘うというのに直面して、「外」にいる自身の立場をそのまま受け入れることも困難だった。結局富田さんの「決意」に遠く及ばないということを、強く感じていたのである。

やがて具体的な主張を裁判でも展開しなければならないとの立場をとる人々が私たちを含めて出始め、被告団も分裂した。私たちも具体的に公判廷で主張を展開するということになった。

その後の公判で被告人が意見陳述をすることになり、今では想像もできないが、私は法廷で4時間近く一人で「陳述」した。当時の裁判所は、まだそれだけの「ゆとり」があったことになる。要するに私は長時間のアジテーションをした訳だが、その準備にずいぶん時間をかけたことを覚えている。半分ぐらいは原稿を用意したが、たまたま青焼きコピーをとるために薄紙の罫紙に書いたそれが残っていたので、読み返して見た。硬直した主張なのだが、もともとマスコミに職を求めたいと思っていた私が特に着目したことが含まれていたので、かなり長くなるが、それを紹介したい。

NHKの報道を長く引用したのだが、当時の世間の「常識」が伺える。これだけ露骨に言ってくれる方が、今のような「忖度」「隠蔽」もなくて、分かりやすいようにも思う。(以下、私自身の陳述の引用)

―――私たちは、今、社会的に流布している私たちに対する「見方」の誤りを批判し、暗黙のうちに前提的な認識となっている点を明確に破砕しておかなくてはならぬと考える。いかに「予断を排除して」いる裁判官にあっても、内にひそむ意識は、その判断を左右するであろうし、熊谷裁判長にあっては、はっきりと自らの偏見を明示しているのであるから、私としては、そうした「予断」「偏見」の排除を求めざるをえないのである。私たちは、そうした意識自体をも対象化することを要求する。(中略)ここに、昨年、十一月十六日、佐藤訪米阻止闘争の日の、NHKの「ニュースの焦点」での解説(放送の記録)がある。若干長いが、そのまま引用する。出典は「暴走する若者たち」(『反戦+テレビジョン』1970田畑書店)。

・・・過激な集団が、この佐藤総理大臣の訪米阻止をどういう風に考えているか、一九七〇年の日米安保条約反対闘争の最大の目標としてかかげてきたわけでございます。それは、一九七〇年まで待っていられない。佐藤総理大臣は、アメリカを訪問いたしまして、あるいは沖縄返還の約束をとりつけてしまうと、そうなると、佐藤政権の安定度は一段と増すであろう。そうした場合、一九七〇年の闘争は、大変やりにくくなる。それならば今のうちに、佐藤総理をアメリカへ行かせないように、そこへ全力を集中するのだ、そういうことで、この日を目標にこれまでいろいろな闘争をつみ重ねて参ったわけでございます。

学生たちは、当初、非常な過激な闘争を行った、これによって闘う革新学生だ、ということでかなりの支持を集めたんですけれども、やがてそれがあまり過激になってきて、一般の学生あるいは一般の市民がこれから離れてゆくという段階にきましてようやく彼らは孤独な立場に追いこまれてきたわけでございます。そして彼らはしかし、孤独になればなるほど、そこにあせりというものが出てくる、こういうふうに誰からもだんだん見放されてゆく。こういう状況というものは、今日の学生たち、非常にどちらかというと依存性が強くて、過保護の中に育てられてきた学生たち、この中で、しっかりした自己というものを確立していない学生たちにとっては、いよいよ不安な状況であるわけです。こうして不安な情況の中でますます激しい行動によって、そこから抜け出そうと、こういう傾向が出てまいります。

しかし、口で戦争反対を唱えながら、することはゲバ棒で突撃して火炎びんを投げるという戦闘行動。あるいは人間解放を口にしながら、していることは、罪もない市民をけがさせる。一体ここにほんとうにヒューマニティーというものを考えているんだろうか。あるいは今日も見うけられましたけれども、ベ平連のデモ行進が行なわれまして、中には超ミニスカートのお嬢さん、あるいは、赤いカーディガンを粋に着こなした青年もおりました。そして、安保条約粉砕・佐藤訪米阻止を叫んでおる。一方では、同じこの安保粉砕を叫んでおる学生がヘルメットをかぶって激しい闘争をして革命を今にも引き起そうとしているんだ、とこう言っている。一体、万一かりに、この革命が成功して社会主義国家が出てきたときに、このミニスカートのお嬢さんが喜んでカーキ色の人民服を着るんだろうか。私はちょっと疑問に思うんです。

一体、戦後二十数年間、私どもは、民主主義というものを受け入れて、金科玉条としてきたつもりでございますけれども、はたして、本当の意味の民主主義教育が行なわれてきたんだろうか、おそらく、それが本当に行なわれたならば、ああいう結果は出なかったでございましょう。自由に伴うところの責任・義務、そういうものがもっと強く意識されてもしかるべきかもしれません。このことを私どもはおろそかにしていたんではなかろうか。おそらく、我々の最大の課題は、その点にあるんではないでしょうか。・・・

私たちの立場からすれば、いかにも、ふき出したくなるようなこれを長々と引用したのは、こうした見解が、ひとつの社会通念として大きな力を持っているのではないかと思うからである。私たちは、ともすれば、自己に近い人々としか接触せず、その結果、こうした「通念」がまかり通っていることを知らないかもしれないのである。―――――(引用終わり)

長すぎる引用を敢えてしたのは、当時から東大闘争を「世間の常識」に対して平易に説明することができていなかったことを、私自身が悔やんでいたからである。実は、そうした問題意識は、東大闘争の中では必ずしも共有されていなかったように思う。「過激派」という表現がマスコミに定着するのは、もっと後のことである。

それにしても、NHKが全国放送で流す内容としてはあまりにもお粗末だが、こうしたことの延長に今のNHKがあると思えば、納得もいくようではある。

4.その後、労働運動に取り組む

「ともかくメシを食わねば」としか考えていなかった私は、新聞の募集広告を見て外資系出版社の百科事典プロジェクトに就職した。そこにはたまたま多くの活動家がいて、雇用期間の問題を解決すべく労働組合を立ち上げ、42人の解雇争議で勝利を得て、労働組合活動に携わることになる。

その過程で、総評全国一般労働組合に加入することになった。私たちが入ったのは、東京地本北部。当時の主流は共産党の人たちだったが、組合活動上は何の差別も妨害も受けなかった。それどころか、争議を抱えていた私たちはずいぶんと助けてもらった。話によれば、板橋の共産党は神山派の影響があり、他とは違うというようなことではあったが、中小企業労働運動の労働組合は、やはりお互いが支え合わないと維持できないという当たり前のことが皆に共有されていたからだと思っている。

こんなこともあった。同じ全国一般に本郷の東大病院の給食や寝具を担当する財団の労働組合があって、そこは東大の学内連合組織(共産党系)に加盟していた。あるときその連合組織の学内デモが行なわれ、その財団の組合の委員長が参加していたところ、列の外から投げられたスリッパが顔面に当たってしまい、片目を失明してしまうという事件が起こった。投げたのは全共闘系の者らしいという話で、その後私たち全国一般の中で緊張が走ったが、当の委員長は「学内問題と全国一般は関係がない」と明快に言い切り、私はとても感心させられた。

そうした経験から東大闘争時の経験を修正して、どうやって幅広く共闘できるかを考えることができるようになったと思う。どちらかと言えば、小さな違いを探して強調し、分離する方向へ行くのが当たり前のようなことをしてきたのが学生時代だったとすれば、労働組合運動の世界では、できる限り共通点を探り出して、一緒に進む道をつくり出さねばならないということが、だんだん分かってきたようにも思う。

最近の大学をみると、50年前と何も変わっていないのではないかと愕然とするし、政治も社会もより悪くなっているのではないかと感じる。私たちの闘いは、歴史に何を残したのだろうか。

富田さんの著書をテーマにしながら、私自身の東大闘争後に触れることになってしまったが、東大闘争で考えたことが今もいろんなことにつながっていることは実感している。25年ほど前に、野田正彰さんのインタビューを受け、「もともとは保守的な人だ」と評価されたことがある(『ミドルの転機―続・中年なじみ』1995年11月 ダイヤモンド社)。保守的な私を左翼・リベラルの側に引き寄せたのが東大闘争だったのかと考えている。

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会中央執行委員。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から現職。本誌編集委員。

論壇

- 「児童虐待」は本当に深刻な社会問題こども教育宝仙大学前学長・本誌編集委員/池田 祥子

- 介護保険、変貌する制度の「持続性」大阪市立大学共生社会研究会/水野 博達

- 社会民主主義研究ネット報告(第3回)

- 私の東大闘争も歴史の目に映るだろうか東京統一管理職ユニオン委員長・本誌編集委員/大野 隆