論壇

否定的な集合的記憶を乗り越えるために

『東大闘争の語り—社会運動の予示と戦略 』を上梓して

日本学術振興会特別研究員 (PD) 小杉 亮子

1.1960年代の学生運動をめぐる否定的な集合的記憶

今年は、1968年から50年にあたる。あらためて説明するまでもないが、1960年代、アジアや西欧、東欧、北米、中南米などさまざまな国・地域において、ベトナム戦争にたいする抗議と連動しながら、各国それぞれの運動—たとえばアメリカの公民権運動や非常事態法に反対した西ドイツの学生運動、さらに第三世界諸国での独立・脱植民地闘争など—が組み合わさって、社会運動が拡大・多発した。

1968年は最高揚年であり、1960年代をとおした各国の社会運動の規模の大きさ、そこに参加した若者たちの要求や言葉づかいの新しさ、1968年にはテト攻勢やキング牧師の暗殺といった社会的大事件と絡み合いながらそれらが国境を越えて同時に起きた衝撃などから、〝1968〟は社会運動に関心を持つ者にとって特別な数字となってきた。その50周年の今年、世界各地で、記念イベントや映画の上映会、学術シンポジウムなどが開かれている。

日本でも、1960年代、とくに前半と終盤に社会運動が高揚した。こちらもあらためて説明するまでもないが、1968年には、ベトナム反戦運動が各地で展開されるとともに、4年制大学の34%にあたる127校もの大学で学園闘争が発生し、国際反戦デーにいたっては東京では局地的に都市騒乱状態となった(大野1990: 238)。戦後日本社会運動史においても〝1968〟はやはり特別な数字と言える。

ここで問題なのは、日本の〝1968〟については、後述するように、その過程や遺産について充分な議論が尽くされてきたとは言えない状態であるのに、近年、ある種の定型的な見方がせり出してきていることだ。とりわけ当時の学生運動をめぐっては、2011年の東日本大震災以降の反原発・脱原発運動、2015年安保法制反対運動をはじめとする2010年代の若者の運動と対照されながら、60年安保闘争から始まって〝1968〟にいたる運動全体が、歴史化され、平板なイメージのなかに押し込められつつあるように思われる。

この定型的な見方では、〝あのころの学生運動は暴力的だったけれど、2010年代の若者運動は非暴力を貫くことができている〟あるいは〝かつては組織動員だったけれど、いまは個人の主体的参加が見られる〟あるいは〝かつてはみな紋切り型の左翼的言葉遣いで問題を語っていたが、いまは自分の言葉で語っている〟といったかたちで、1960年代と2010年代の若者運動を対照させ、後者に見られる非暴力性や参加者の主体性が民主主義社会の成熟の現れとして評価される。

たとえば、2015年の安保法制反対運動では、〝安全保障関連法案に反対する学者の会〟に参加した、教育学者の佐藤学が次のように学生運動にも言及しながら書いている。

もう一つ、私を突き動かした動機がある。新しい社会変革の闘いのイメージである。現代という時代において社会変革の闘いは新たな様相を呈している。六〇年安保、七〇年安保の闘いの風景と現在の闘いの風景はまったく異なっている。新しい政治主体が登場し、新しい闘いのスタイルが生成されている。六〇年安保、七〇年安保の闘いは、政党と労働組合によって組織された闘いであった。学生運動も全学連と多数のセクトによって組織された闘いであった。しかし、今日の闘いはまったく異なっている。一人ひとりの個人が自主的に連帯し、多様な市民が協同で主体となる闘いが展開されている。(佐藤 2015: 157)

1960年代の社会運動と2011年以降の運動を比較し、後者の新しさや先進性を指摘した論考には、ほかにも石田雄(2015a, 2005b)、五野井郁夫(2012)などがあり、一定の影響力を発揮している。

しかし、たとえば日高六郎が、60年安保闘争では「市民」という新しい運動主体が起ち上がったと評価したことは有名である。日高は市民の特徴として、無党派、制度政治への野心の欠如、職業を持つ生活人によるパートタイマー的参加、組織の指令によるのではない自発的参加を挙げた(日高 1960)。

似たような評価は、2015年の安保法制反対運動についても聞かれた。とすれば、この社会が社会運動全般について生み出してきた言説には、参加者の主体性を根拠にして運動の新しさを指摘する傾向や、過去と現在の運動を比較し、両者を分断して後者の新しさを指摘することが運動を語ることと等価になりがちな傾向が、そもそも孕まれているということではないだろうか。これ自体深く追及する必要がある問題だが、ここではまず、1960年代の学生運動と2010年代の若者運動の違いは、こうした定型的な語り口をいったん避け、冷静に両者の実態を記述・分析したうえでようやく検討が始められるテーマなのではないか、ということを指摘しておきたい。

さらにいえば、1960年代の学生運動が定型的かつ否定的に語られる問題は、2000年代以前に遡る。連合赤軍事件など日本の新左翼を研究してきたアメリカの社会学者、パトリシア・スタインホフは、日本の新左翼運動全体を「危険な青年テロリストたちが全部やった無分別な暴力」(Steinhoff 2013: 163)として片づける「支配的な集合的記憶」(Steinhoff 2013: 129)が、1970年代以降マスメディアなどによって形成されてきたと指摘している。いずれ1972年の連合赤軍事件(あさま山荘での立て篭もりとその後発覚した連合赤軍内の粛清殺人)にいたることが予め決まっていたと見る、この否定的な集合的記憶は、現代を生きる若者の目に、政治活動全般が「怖いうえに、自分にとって脅威となる」(Steinhoff 2013: 158)と映る要因になっている。

また、否定的な集合的記憶は、若者たちの問題意識やそもそもの要因となった社会問題にまで遡って、1960年代日本の学生運動の背景や過程を冷静に分析する研究が生まれることを阻んできた。実際、同じように1960年代に社会運動が高揚したアメリカやフランス、ドイツといった国と比べると、日本では、このテーマにかんする学術研究が極端に少ない状況が当時から続いてきた。1960年代の社会運動と2011年以降の運動を比べることによって、2010年代の運動を肯定的に評価する言説は、こうした否定的な集合的記憶の結果でもあり要因でもある。

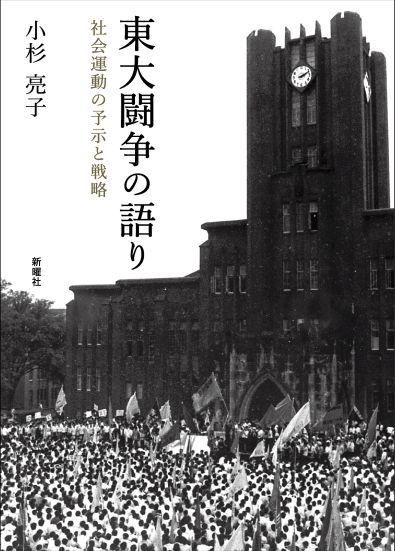

筆者は、この春、東大闘争にかんする研究成果を『東大闘争の語り: 社会運動の予示と戦略』(新曜社刊)として上梓する運びになった。1968〜1969年に発生した東大闘争は、1960年代後半の学生運動のなかで、日大闘争と並び、他大学への影響やマスメディアからの注目といった点において、大きな位置を占める学園闘争である。本書では、東大闘争を検証することによって、1960年代の学生運動についての否定的な集合的記憶が隠蔽してきた、当時の若者たちの社会的・政治的な問題意識を析出したいと考えた。

これまで、安田講堂攻防戦時の荒廃した東大を映した映像が、1960年代後半の学生運動を表すクリシェのように使われてきた。機動隊の放水に囲まれて時計台の上に立つ学生たちの様子を、テレビ番組等で見たことがある方は多いのではないだろうか。筆者は、この安田講堂攻防戦の映像からは見えてこない、学生たちの問題意識とそれを生み出した社会–歴史的文脈を探り当てたいと考えたのである。

2.生活史から見えてくる東大闘争参加者の実像

本書では、具体的には、聞き取り(インタビュー)調査によって集めた、44名の東大闘争参加者・関係者の生活史をもとに、参加者の動機や価値観に内在した分析を行うことを試みた。

生活史(life history)とは、聞き取り調査などにもとづいて、対象者の生涯を社会的・文化的文脈のなかで記述したものを指す。たとえば、本書のもとになった聞き取り調査では、東大闘争にかんすることだけでなく、かなりの時間をとって、その前後のこと、すなわち幼少期から大学入学時までの出来事と東大闘争後の歩みを尋ねている。生活史が得意とするのは、非行少年やマイノリティ集団など、社会のなかで「異質な他者」として扱われがちな人びとの行動様式や価値観が、社会的事件や社会環境との相互作用から形づくられる長期的なプロセスを、本人の視点に立って、浮かび上がらせることである。そのため、社会学的な社会運動研究では、イタリアの極左テロ組織など、ラディカルな運動の参加者の動機や内的論理と、それらを形成した社会–歴史的文脈を明らかにするために生活史が用いられてきた(Della Porta 1992)。

本書でも、生活史の特徴を活かしながら、「東大闘争参加者たちがどのような社会-歴史的文脈から、なにを問題として認識し、それをどのように解決しようと考えたか」「それによって東大闘争がどのように進行したか」「東大闘争はその後の社会運動になにを残したか」といった論点について、日本共産党系、新左翼系、ノンセクト系、ストライキ反対派、教官等、立場の異なる語り手たちによる語りをつなげていくことによって、考察している。

第一の論点「東大闘争参加者たちがどのような社会-歴史的文脈から、なにを問題として認識し、それをどのように解決しようと考えたか」については、まず、東大闘争参加者の幼少期〜青少年期にかけての経験を検討し、彼らの政治的態度と社会的問題意識の基底を探った。

東大闘争参加者の多様な語りを越え、共通して聞かれたのは、父・祖父世代の日本共産党との接触、幼い頃から見聞きした貧困や太平洋戦争の影、日教組の活発な活動をうけた教師たちの政治的言動の影響、中学校・高校での日本共産党系学生運動への接近と反発、東大闘争以前のベトナム反戦運動への参加といったエピソードだった。こうした要素が、学生運動に関わる直接的契機や、東大闘争のなかで東大と東大生が帯びる特権性への批判が噴き出す基底となるとともに、ベトナム反戦運動と連動しながら1960年代に学生運動が高揚した背景となった。

このような「人間的基礎」が培われたうえで、東大に入学した学生たちを待ち受けていたの特徴的な左翼学生運動文化についても本書は論じている。左翼学生運動文化は、1960年代後半までに東大キャンパスに形成され、学生たちのあいだに広く共有されており、問題意識を持った学生たちを特定の行動様式へと水路づけていた。当時の学生たちが所与のものとして受容し、現代の大学キャンパスからその大部分が失われてしまったマルクス主義文献の学習や、それに基づいた理論的な状況分析、学生間の論戦、学生自治会の重視などがそれである。

しかしながら、戦後社会運動の中心だった左翼運動が、戦後改革の進展と経済成長とともに動員戦略面でも思想面でも課題を抱えるようになり、1960年代前半には社会運動セクター全体において、従来とは異なる運動のありかたを模索する動きが顕著になっていた。東大に根づいていた左翼学生運動文化はこの左翼運動の一翼を担うものであり、学生たちは1968年前夜、学生運動を組織するうえでの課題に直面していたことになる。そして、旧来の左翼学生運動を主導してきた日本共産党指導下の日本民主青年同盟、左翼運動の刷新を志す新左翼党派群、左翼運動に積極的関心を示さず政党・党派と距離を置くノンセクトという、異なる運動原理を志向する三層に、学生運動参加者が多元化するに至っていた。

結果として、東大闘争で学生たちは、活動家学生の不当処分や大学キャンパスへの機動隊導入を批判して大学執行部と対峙すると同時に、望ましい学生運動のありかたをめぐって学生のあいだで厳しく対立することになった。この対立によって「東大闘争がどのように進行したか」というのが第二の論点であるが、1960年代の学生運動における民青・新左翼・ノンセクトの分立自体は、戦後〜1970年代の社会運動史に関心のある者ならば常識といってもよい事実であり、決して目新しい指摘ではない。

しかし本書では、ノンセクト・新左翼・民青のそれぞれの当事者の語りをもとに、望ましい運動原理のありかをめぐって学生たちが経験した葛藤と奮闘を詳しくたどっている。たとえば、東大闘争全学共闘会議(東大全共闘)として共闘関係にあった新左翼系学生とノンセクト系学生だが、あるノンセクト系学生は、筆者にたいして、ベトナム反戦運動などより大きな範囲を対象とする政治闘争の一部として東大闘争を位置づける新左翼系学生と、東大キャンパスという限定された範囲を対象とする学園闘争を追求した自分たちを明確に区別して語った。

また、党による指導とヒエラルキカルな組織が革命運動には必要だと判断したと語る民青系学生にたいし、そうした態度を主体性の欠如だと批判して、よりホリゾンタルな小集団こそ運動には必要だと考えたノンセクト系学生がいた。このように、異なる運動原理に基づいたさまざまなアクターの共存と対立、凝集と分岐が発生した東大闘争は、学生運動文化の実験と創造の時期となったのである。

3.非日常性のなかで花開いた予示的政治

東大闘争で起きていた異なる運動原理の対立と共存を表すさいに、筆者が選んだのが、本書の副題にある予示と戦略という言葉である。

予示的政治(prefigurative politics)とは、運動の実践のなかで、運動が望ましいと考える社会のありかたを予め示すような関係性や組織形態、合意形成の方途を具現化し、維持することを志向する運動原理である。そこでは、運動がそれにたいして手段の関係になるような、いずれ到達する理想や目標は前提とされない。望ましいとされるのは、目的に向けた合理的かつ効率的な行為ではなく、参加者みなが尊重される合意形成過程をへて決定された行為の遂行である。仲間や同志との関係性やこのとき・この場での行為そのものが変革を構成していると考えられるため、結果として、国家をはじめとするマクロな権力にたいする挑戦という性格よりも、ひととひととの関係や文化といった、相対的にミクロな次元に見いだされる社会内権力への挑戦という性格を強く持つことになる。

予示的政治は、近年の反グローバル化運動の理論的根拠として注目を集めてきた。そこでとりわけ批判されるのは、「各々の社会運動はそれぞれが掲げる理想の社会を構成する論理=ロゴスに到達するための手段」(稲葉 2010: 13)だと考え、「今ここで運動にかかわっている人の『生』のあり方そのものはカッコに入れられてしまう」(稲葉 2010: 13)ような運動原理、すなわち次に述べる戦略的政治に基づく社会主義運動やマルクス主義運動である(Graeber 2004=2006; Holloway 2002=2009; 稲葉2010)。

1960年代アメリカの学生運動における予示的政治を論じたウィニ・ブラインズは、予示的政治と対立する運動原理を「戦略的政治 strategic politics」と名付けている(Brines 1982)。ブラインズによれば、公民権運動に影響を受け、参加民主主義とコミュニティ形成を理念としたアメリカの中心的学生運動組織「民主社会学生同盟 Students for a Democratic Society」(以下、アメリカSDS)は、1960年代初頭には予示的政治を志向していた。しかしブラインズによれば、SDS内部や周辺には、既存の政治・経済・社会体制に大きな構造的変化を引き起こすにはヒエラルキカルな組織と戦略的行動が必要だと考える、戦略的政治志向の参加者もいた。最終的には、アメリカSDSのなかで戦略的政治志向が強まり、予示的政治志向のグループが1968年までに影響力を失うことになったという。

本書の戦略的政治という用語は、ブラインズがアメリカSDSのなかに見出した戦略的政治志向を参照したものであり、その中心的要素はヒエラルキカルな組織形成と戦略的思考である。目的にたいして手段の関係にある行為を遂行し、段階的に目標達成していくことによって、最終的な目標であるマクロな社会変革が実現されると、そこでは考えられている。このように志向性を真逆にするふたつの運動原理であるが、アメリカSDSというひとつの組織内で一時期は両者が併存していたように、対立関係にあるだけではなく、相補関係にもある。それゆえ、社会運動ではときに同一の組織や同一の参加者が予示的政治志向と戦略的政治志向を持ち合わせ、ふたつの運動原理を使い分けたり、両者のあいだでコンフリクトを経験したりする。

1960年代日本の学生運動の過程では、このふたつの運動原理が画然と分離し、対立するようになったというのが筆者の見立てである。つまり、1960年代を通じて、左翼学生運動という戦略的政治志向の色濃い運動の参加者たち(民青・一部の新左翼)と、それを批判し、異なった方向の学生運動を形成しようと、すなわち予示的政治を自然と志向することになった参加者たち(ノンセクト・一部の新左翼)とに、学生運動参加者は分岐していった。東大闘争でも、予示的政治と戦略的政治の対立が、暴力的衝突を伴う参加者間の深刻な対立というかたちをとった。

とくに筆者が重視しているのは、ノンセクトの学生たちが左翼学生運動への批判を深め、予示的政治への志向性を純化させた結果、東大闘争末期にノンセクト・ラディカルと呼ばれるユニークな学生運動の原理が創造されたことである。ノンセクト・ラディカルの運動原理は多面的だが、まず、大学執行部や教員たち、民青系学生や新左翼系学生とのやりとりから形成された、マクロな制度変革よりも、ミクロな社会関係や人びとの態度認識に社会問題や権力の表れを読み取り、その変化を重視する姿勢がある。

また、新左翼系学生のように政治闘争の手段として学園闘争を位置づけることや、参加者の主体性を十分に生かしきることが難しいヒエラルキカルな運動組織をよしとすることにたいする批判も、ノンセクト・ラディカルの重要な要素となった。さらに、予示的政治には、自らが意図せずとも帯びている権力性や関わっている不正義や抑圧をただそうとする、自己変革や自己解放の側面がある。ノンセクト・ラディカルとなった学生たちからは、とくにこの側面を強調する語りが多く聞かれた。それは、全共闘派学生たちにとってのイシューのひとつが既存の大学・教員に存在していた権威主義を批判しつつ、そのような大学で学ぶ学生としての自らの社会的責任を問うものだったことが大きいだろう。

アメリカの社会学者で社会運動研究を専門とするシドニー・タローは、個別の運動や運動組織の生起を越えて、「社会システム全体に紛争が高まる局面」(Tarrow 1998=2006: 240)をたたかいのサイクルと呼ぶ(Tarrow 1998=2006)。たたかいのサイクルはある集団の抗議活動から始まり、特定の社会的領域や地域を越えて、それまで社会運動に参加する可能性が低かった社会集団にまで抗議活動が伝播することで高揚し、やがて収束する。

そこでは、サイクル発生以前から存在した既存の運動体に加え、新たに抗議活動に加わったアクター、また当局や利益団体、政治体といった諸アクター間の複雑な相互作用が発生する。これによって、一方で事態の予測が不可能になるような不確実性が高まり、他方でそれまでなかったような接触や集合化が起こり、なかば偶発的に、新たな抗議活動の形態や思想、戦略・戦術が生み出されうるという意味において、創造性が高まる時期でもある。

東大闘争もまた、東大の本郷・駒場キャンパスという局地的な範囲ではあるが、たたかいのサイクルに入っていたと言える。東大闘争の語りから見えてきたのは、抗議活動に大量かつ多様な人びとが参加し、自生的・自発的に抗議活動を組織することによって、少なくとも東大全共闘にかんして言えば、ひとつのアクターが全体を見通して闘争方針を決定し、指揮を執ることが不可能になっていた実態だった。混乱のために、キャンパスでの学生たちの生活を構造化していた秩序が失われ、ときに暴力が剥き出しにもなった。

しかし同時に、東大闘争では、学生たちは単に混乱のなかにあったのではなく、長期間にわたって講義や研究活動をボイコットするとともに、キャンパスの建物をバリケード封鎖して占拠し、そのなかで生活し、議論し、そこからキャンパス内外の抗議活動に出かけていっていた。ある種の非日常的な時空間が築かれていたといえる。そこでは、日常の規律がいったん保留になるからこそ、そこにできた空隙に、既存の権力関係や文化様式に対抗するような、新しい運動原理や実践、関係性が生まれえる。

東大闘争で、民青をはじめとする左翼学生運動の戦略的政治との対立から形成され、萌芽的に実践されたノンセクト・ラディカルの予示的政治とは、まさにこのようにして形成された新しい運動原理だった。

東大闘争が収束し、キャンパスが〝正常化〟することによって日常生活が回帰したとき、予示的政治と戦略的政治にそれぞれへの志向性を純化させていた学生たちは、どのような道を選択し、1970年代以降どのように政治と社会運動と関わってきたのか。これが第三の論点「東大闘争はその後の社会運動になにを残したか」であり、これにたいして本書の結論部で東大闘争後の参加者の歩みをたどっている。

ノンセクト系、新左翼系、民青系という、異なる運動原理を是とする三層の学生たちが、広くは日米安保体制や冷戦構造、ベトナム戦争、局所的には大学内における不正義を前に、多元的な運動原理を実践し、あるいは創造しようとしたのが、東大闘争だった。本書では、後続世代には見えづらくなっていた、より望ましい運動原理を求めた1960 年代の学生たちの苦闘に迫ることに力を注いだつもりである。いまだ残る否定的な集合的記憶を乗り越えて、後続世代が1960年代の学生運動を共感的に理解する—共感と肯定とは異なるだろう。社会運動に限らず、他者の行為を冷静に評価するにあたって、その内的論理を理解しようとすることが、まずは必要なのではないか—ことを後押しする一冊になりえたか。読者の判断をあおぎたい。

文献

・Della Porta, Donatella, 1992, "Life Histories in the Analysis of Social Movement Activists,"Mario Diani and Richard Eyerman eds., Studying Collective Action, London: Sage Publications, 168–93.

・五野井郁夫, 2012, 『「デモ」とは何か—変貌する直接民主主義』NHK出版.

・Graeber, David, 2004, Fragments of an Anarchist Anthropology, Chicago: Prickly Paradigm Press.(= 2006, 高祖岩三郎訳『アナーキスト人類学のための断章』以文社.)

・Holloway, John, 2002, Change the World without Taking Power: The Making of Revolution Today, London: Pluto Press.(= 2009, 大窪一志・四茂野修訳『権力を取らずに世界を変える』同時代社.)

・稲葉奈々子, 2010,「持たざる者の運動の〈予示的政治〉としての公共空間の占拠」『寄せ場』23: 13–29.

・石田雄, 2015a,「8・30にみる主権者意識の成熟―60年安保闘争参加者の感慨」(http://www.news-pj.net/news/28777). —, 2015b,「SEALDsを通じてみた社会運動の今日的特質(前編)—92歳市民社会科学者の試論」(http://www.news-pj.net/news/34128).

・大野道夫, 1990, 「『青年の異議申立』に関する仮説の事例研究―社会主義運動仮説と新しい社会運動仮説を対象として」『社会学評論』41(3): 234–47, 343.

・佐藤学, 2015, 「社会変革の新たな胎動と知識人の役割—『安全保障関連法案に反対する学者の会』が示唆するもの」『現代思想』vol.43-14: 15–159.

・Tarrow, Sidney, 1998, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics [Second Edition], Cambridge: Cambridge University Press.(=2006, 大畑裕嗣監訳『社会運動の力―集合行為の比較社会学』彩流社.)

こすぎ・りょうこ

1982年生まれ。2016 年東北大学大学院文学研究科博士課程後期修了。博士(文学)。京都大学アジア研究教育ユニット研究員、国立歴史民俗博物館「『1968 年』社会運動の資料と展示に関する総合的研究」共同研究員などをへて、現在、日本学術振興会特別研究員(PD)。 専門は社会学・社会運動論。論文に「全共闘とはなんだったのか——東大闘争における参加者の解釈と意味づけに着目して」『大原社会問題研究所雑誌』697号(2016年)、「日本の一九六〇年代学生運動における多元性——文化的アプローチによる事例分析から」『社会学研究』96号(2015 年)など。

『東大闘争の語り —社会運動の予示と戦略』 目次

第Ⅰ部 本書の課題と方法論

第1章 日本の〝1968〟とはなんだったのか――本書の課題

第2章 社会運動論の文化的アプローチと生活史分析――

本書の方法論

第Ⅱ部 東大闘争の形成と展開の過程

第3章 一九六〇年代学生運動のアクターたち――人間的

基礎をたどる

第4章 一九五〇―六〇年代の学生運動文化とその変容

第5章 東大闘争の発生過程――参入するアクターと主体化

するアクター

第6章 東大闘争の展開過程――アクターの分極化

第7章 東大闘争の収束過程――アクターの連続と断絶

第Ⅲ部 一九六〇年代学生運動の位相

第8章 グローバル・シックスティーズのなかの日本

第9章 社会運動の予示と戦略――戦後社会運動史のなかの

一九六〇年代学生運動

終章 多元的アクターの相克と主体化

論壇

- 安倍政権のモラル崩壊と「道徳教育元年」ジャーナリスト/池田 知隆

- 伊方原発は地域を活性化させたのか松山大学教授/市川 虎彦

- 2020東京オリンピックはおことわり!「2020オリンピック災害」おことわり連絡会/宮崎 俊郎

- 政治的理由で奪われる「表現の自由」群馬「表現の自由」研究会/赤城 晴太郎

- 否定的な集合的記憶を乗り越えるために日本学術振興会特別研究員 (PD) /小杉 亮子