コラム/焦点

最低賃金「平均1000円」は余りにも低い

イギリス1809円 フランス1728円 ドイツ1780円 カナダ1602円 オーストラリア2120円 ニュージーランド1919円 韓国1019円 米国カリフォルニア州2167円

東京統一管理職ユニオン執行委員長 大野 隆

「1000円」は13年前の目標だった

7月28日夕方「中央最低賃金審議会 事務局」からメールが届いた(私が傍聴申込みをしていたが、抽選ではずれたために送られたものと思われる)。

本日(7月28日)17時50分頃、「中央最低賃金審議会 目安に関する小委員会」において、令和5年度の各都道府県の引上げ額の目安について、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円という結果で取りまとめられました。

仮に、目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となります。

この場合、全国加重平均の上昇額は41円、引上げ率に換算すると4.3%となります。

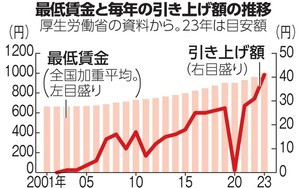

これが、以降メディアで報じられた「最低賃金引上げで1000円実現」の中身である。岸田政権が1000円にこだわり、大幅に引き上げたかのように報じられている。

しかし、この「目標1000円」は、2010年、当時の民主党政権が設定したものであり、当時の最低賃金は全国加重平均で730円だった。その頃の私たちは、「誰でもどこでも今すぐ1000円、1500円を目指す」をスローガンにしていた。

2010年の最低賃金時間額が一番高い地域は東京で821円、一番低い地域は鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄で642円だった。その年上昇額が一番高い地域は東京で、前年度よりも+30円、上昇額が一番低い地域は岐阜、和歌山で、前年度よりも+10円だった。地域間格差がA~Dの4ランク制の下で広がりつつあったので、全国一律と1000円を求める声が広がったのだ。

その後、2015年、安倍政権もその目標を採用し、2020年までに年率3%ずつ上げて1000円を実現すると約束した。だから、加重平均でようやく1000円になったとしても、13年前の目標を大幅に遅れて実現したというのが実際だ。むしろアベノミクスの失敗がこの遅れを生んでいるとも言える。

今回の引上げは、これから各都道府県の地方最低賃金審議会で議論され、各地域別で決まるが、昨年のように額の低い県が引上げ幅を増やすこともあるので、確定したわけではない。ただ、大幅な加算はあり得ないので、大筋で決まったと言えよう。

額も低いし、地域間格差も拡大する

今回の引上げは、私たちからすれば全く評価できない。一つは、絶対額が低く、かつ地域間格差が拡大するからである。

加重平均1002円だが、1000円以上は8都府県のみ、900円未満が15県もある(最低は892円で、青森、秋田、高知、鹿児島、沖縄など9県)。最低と最高の格差も221円となり、地域間格差も広がる(図参照、いずれも朝日新聞から)。

時給220円の差は、1カ月170時間働いたとすれば37400円になる。コンビニで売っているものは、東京も沖縄も同じ値段であり、むしろ地方では生活のために自動車が必需品であることなどを考えると、この格差は許しがたいものである。もちろん、東京の1113円でも月額にすれば額面19万円に届くか届かないかの水準で、手取りを考え、家賃負担を想定すると、普通に生活することができない水準である。

私は本誌でも何度か最低賃金問題を訴えているが、この問題は、最低賃金が最低より低い人だけでなく、それより10~20%程度余計に稼ぐ、最低賃金近傍で暮らす人たちの賃金を増やすことも考えると、影響はとても大きい。日本のパートタイム労働者の平均時給はおよそ1100円程度と言われる。それが日本の労働者の3分の1程度にあたるとも言われるので、最低賃金の引上げによる効果はその人たちの生活水準を引上げ、社会的格差を縮小するだろう。ひいては消費拡大で経済的にも良い結果をもたらすだろう。

国際的に比べても極端に低い

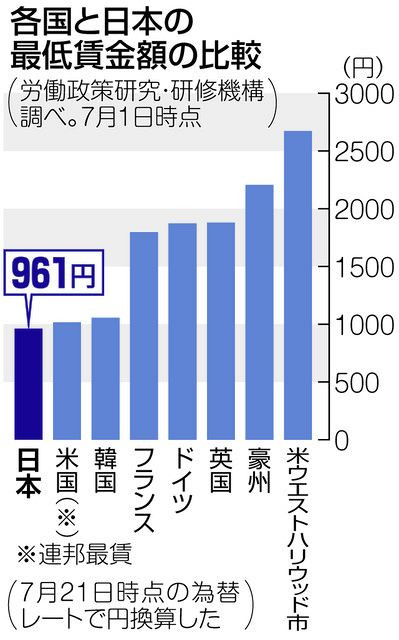

もう一つの問題は、国際的にみて日本の最低賃金が余りにも低いということである。立命館大学産業社会学部教授の大野威氏によると、今年6月11日現在の各国の最低賃金額(その時の為替レートで円換算した)は次のとおりである。

イギリス1809円 フランス1728円 ドイツ1780円 アメリカ(連邦)1013円

カリフォルニア州2167円 マサチューセッツ州2097円 ミシガン州1412円

カナダ1602円 オーストラリア2120円 ニュージーランド1919円 韓国1019円

この傾向をグラフにしたのが次の図である(東京新聞による。時点が上記の数字と違う)。しかも、地域別に最低賃金を決めている国は極めてわずかなので(圧倒的多数は全国一律)、日本の額の低い県と比べると、もっと大きな差があるということになる。

歴史的に見ても、日本の最賃が低すぎることが分かる。先に述べた、2010年の日本の最賃は730円だった。当時の1ドル・80円でドル換算すると、9.125ドルになる。これが、現在を1000円として1ドル140円で計算すると、7.14ドルになる。資本・大企業を潤わせるための過度の円安誘導政策が、このような結果を生んでいるのである。アベノミクスの罪は重い。

「中小企業の支払い能力」問題は解決できる

最近のEU指令は、最低賃金を賃金中央値の60%以上にするように求めている。貧困線の少し上だが、働いて収入を得ることの水準としては、当たり前なのではないか。日本の最低賃金の決定で常に経営側が問題にする「中小企業の支払い能力」は、結局低賃金を維持するための方策になっているが、一方諸外国で最低賃金を支払い能力の範囲に留めるという議論をしているところはほとんどない。当たり前のことだろう。

アベノミクスの金融緩和と円安誘導によって、日本の賃金が極端に押さえられ、この20年以上、日本の労働者だけが賃金低下を続けている。一方、大企業は内部留保を500兆円以上に増やしている。

円安はトヨタなど輸出企業にメリットをもたらしただけではない。今や大企業のほとんどは多国籍化しており、外国で上げた利益を国内で計上すれば、円安でそれが膨らむのである。そうした大企業がもうけをはき出し、下請けの中小企業にまともな代金を支払えば、「中小企業の支払い能力」問題はほとんど解消するのである。

それでも問題があるとすれば、最低賃金問題からそれるかもしれないが、大企業や富裕層から税金をまともにとれば良いだけだ。昨年8月、日経新聞はソフトバンクが1兆5000億円の利益をあげながら、法人税を全く払っていないと報じた。大企業優遇税制の結果である。そもそもこの30年余りの間、消費税として集められたと同じ額が、法人税の減税や富裕層の所得減税にまわり、税収総額の増加になっていないのである。大企業・金持ちに応能負担させれば「中小企業の支払い能力」で最賃が上がらないなどという話は出てこないだろう。

最低賃金審議会はもっと当事者に寄り添え

これまで一部の地方審議会は傍聴が許されていたものの、中央の審議会を含めほとんどの審議会が公開されていなかった。私たちが最低賃金審議会の議事の公開を求め続けてきた結果、今年から中央最低賃金審議会も傍聴が認められるようになった(と言っても、傍聴席はわずかで、私も最初の1回は傍聴できたものの、抽選のためその後はすべてはずれている)。

その第1回の中央最低賃金審議会と続いて開かれた目安小委員会を傍聴した(6月30日)。率直に言って、審議している委員も、厚労省の役人も、取材しているメディアの記者も、最低賃金問題が全く自分に関連することとは考えていないという印象が強く残った。

審議は加藤厚生労働大臣の諮問を受けるため、5分以上遅れてきた加藤を待ち、加藤は5分ほどですぐに退出。その後も事務方のシナリオどおりに進み、例えば会長選出は、別の公益委員が推薦した委員がすぐに選ばれ、直ちに「○○委員」の名札が準備されていた「○○会長」に差し替えられる。その後の目安小委員会は、早口で厚労省の担当者が膨大な資料を説明、もちろん質問など出ない。初回だから仕方ない面もあろうが、しっかり1時間半、「予定通り」に終わった。

例えば、賃金が低くて困っている労働者の訴えがなされたり、そのような事例が紹介されても良いだろうし、「支払い能力」問題があるなら、払えないという経営者がそれを求めることがあって良いだろう。委員の学者や経営者、労働組合役員、厚労省役人からは、正直なところ、そうした当事者性(あるいはそれを求める雰囲気)を感じられなかった。これは重大な問題であると思う。

加えて、メディアも同様だ。冒頭の大臣の写真を撮れば、後は終了後の担当者インタビューだけに関心がある様子だ。会議の中身にはまるで興味がないようで、私のとなりにいた記者などは、ずっとパソコンで別の仕事をしていた。

できるだけ早く最低賃金増額の再改定をせよ

とは言っても、目安が決まって、これから地方の審議で実際の最低賃金額が決まる。私たちとしては、そこへの働きかけを続けながら、既に今の目安額はこの間の物価上昇に追いつかないことを訴え、来年度の改訂前に年度内の再改定を求めていかねばならないと考えている。

昨年の公益委員見解は「消費者物価等の経済情勢に関する状況認識に大きな変化が生じたときは、必要に応じて対応を検討する」ことを求めた。現在の物価上昇が目安を追い越していることで、その条件を満たしてしまっている。できるだけ早くに最低賃金額の再改定を求める運動を開始したい。

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会副委員長。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から現職。本誌編集委員。

コラム

- 焦点/最低賃金「平均1000円」は余りにも低い東京統一管理職ユニオン執行委員長・大野 隆

- 沖縄発/海の向こうからピアニスト・下里 豪志

- ある視角/『わたしを忘れないで』を読みながら本誌編集委員・池田 祥子

- 追悼/生協運動の可能性を広げ続けた人――横田克己氏の訃報に接して神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠