論壇

高校全入運動と大衆教育社会の到来

戦後教育を問う(その5)

前こども教育宝仙大学学長 池田 祥子

1 戦後のベビーブームと高校増設運動

2 学校教育に潜在する人材選別機能 ― 教育投資論と上昇志向

3 文部省・財界の高校多様化政策 ― 高度経済成長と人づくり論

4 高校全入運動の母体と「高校三原則」への固執

おわりに

1 戦後のベビーブームと高校増設運動

戦後71年目の今年、第9条、24条を焦点とする憲法改定がいよいよ現実化しようとしている。とりわけ第9条は、戦後初期と米ソ冷戦体制下での日米の政治方針の急転換、に翻弄されてきた悩ましい政治課題である。しかし、長い間、政権担当者はひたすら、既成事実を積み重ね、そこに見られる明らかな論理矛盾は覆い隠し、形式論理あるいは取り繕いに終始してきた。一方、改憲反対の側も、現実の矛盾を直視し、そこから苦渋の選択肢を見出そうとする姿勢よりは、「平和憲法を守れ!」の一点張りだったことも事実だろう。

以上のような、世界の政治に翻弄され、主体性の乏しい国内での政治対決、という悩ましい現象が、戦後教育においても端的に生じていたことは、これまでの「戦後教育を問う(その1~4)」において見てきた通りである。

戦前の教育勅語と戦後の教育基本法、戦後直後の「民主主義教育」構想と1950年以降の明らかな国防教育・道徳教育の重視(学校の管理および教員への政治的統制の強化)、さらには、後期中等教育(高校)の多様化などをめぐって、これらの修正・転換をめぐる政府・文部省からの丁寧な説明はなされることなく、日米安保体制下での政治的な強権発動として施行されていった。もっとも、それに対抗する教員運動の側も、日教組を中心とした政治的・イデオロギー的な全面対決路線にならざるをえなかったが。

前回その成立過程をフォローした1956年の「地方教育行政法」は、公選制であった教育委員会を任命制に変え、それに続いて、学力テスト・教科書の統制(1956)、道徳時間の特設・中学3年のコース別化(1957)、勤務評定実施(1957)、小中学校学習指導要領の官報告示(強制化)(1958)、学校管理規則制定(1958)と、文部省を中心とする、教育内容・教員の管理政策を矢継ぎ早に整備していくことになる。

しかし、この攻勢的な政策の強行は、当然、教員側への大きな抵抗を呼び覚ます。激しい勤評反対運動は、やがて、1960年の日米安保条約改定への大きな政治的反対闘争に合流することになる。

そして、1960年代。激しかった政治的対決の時代は、一旦は収束し、池田勇人内閣による、意図的な「経済の時代」に突入する。そして、この時期にたまたま遭遇するのが、いわゆる戦後のベビーブーム世代の「高校進学」問題であった。

戦争の終結による出産ブーム。これは、人間の生理と平和の産物でもあるが、この1947~49年にかけてのベビーブーム世代、後に「団塊の世代」とも呼ばれるこの一塊の人口増の出現と存在は、これ以降の日本の社会を「良かれ悪しかれ」大きく動かす重要な要因となっていく。(現在では、大量の高齢者集団となっている。)

70~80万人もの急激な人口増は、彼ら・彼女らの成長につれて、54~59年には小学校の生徒増となり、60~62年には、中学校、そして、63~65年には高校に殺到することになる。

私自身は、ベビーブーマーより少し早い1943年生まれであるが、中学校時代は1955~58年。その頃すでにクラスの児童数は50人以上、60人のクラスもあったし、教室の後ろの壁まで、机がぎりぎり一杯の状態だった。子どもたちにとってはその現実が「当たり前」ではあったが、客観的にはまさしく「すしづめ教室」、適切な教室環境からはほど遠かったといえよう。また、高校受験に失敗して、元の中学校に籍を置く「中学生浪人」も目立っていた。

文部省の「学校基本調査」によれば、高校への進学率は、男女合わせた全国平均で、1950年で42.5%。55年では、51.5%と5割を超えている。元々の塊としての人口増加に加えての、この高校進学率の増加である。まず危機意識を持ったのは、子どもたちの保護者、とりわけ母親たちであった。

1957年、第3回日本母親大会において、「すしづめ教室をなくすために」の分科会が設けられ、教育環境の整備とともに、「わが子が行ける高校を!」(受験地獄の解消)という切羽詰まった「高校増設」要求を訴えることになった。

2 学校教育に潜在する人材選別機能 ― 教育投資論と上昇志向

戦前日本の学校教育は、いわゆる「教育勅語体制」(宗像誠也)と呼ばれ、「修身」を中心にした帝国臣民の養成(億兆心を一つにする)という側面が強調されるが、もう一つ、極めて合理的な人材養成の選別機構として機能したことも忘れてはならないだろう。

1872(明治5)年の「学制」が公布された際の「被仰出書」には、「学問ハ身ヲ立ツルノ財本」という考え方が強調されている。世界に倣って、国民全体の皆学をめざす国民教育制度の構築も、いまだ農業を中心とする国民に向かって、個々人の側からの「学ぶ」ことへの動機づけ、すなわち「学校とは、立身出世の元手(財本・資本)」であることを訴えている。

そして、1879(明治12)年の教育令以降は、「学校(学ぶ)」という用語はそのままに、次第に「教育(おしえそだてる)」という意味に取って代わられ、やがて「育てる、育つ」という側面も捨象され「教(育)=教化」一辺倒になっていくのだが・・・(森川輝紀『教養の教育学』三元社、2015 参照)。

にもかかわらず、上からの臣民養成を目指す国民教育制度の下でも、社会は明らかな学歴別賃金を保障し、その結果、無理をしてでも「上の学校に」という、教育を通しての上昇志向(あるいはお金のために上の学校に行けない、という挫折感、恨み)は、社会の中に根深く温存された。それは、長い15年戦争のただ中においても、中等学校(旧制中学、高等女学校)への進学率は減少する所か、着実に上昇していることからも明らかである(1930年20.4%、1940年26.9%。森川輝紀、同上)。

そして戦後、アメリカ(ある特定の州)の教育制度をモデルに、6.3.3.4の学制が敷かれるが、その際に、旧制の高等小学校(2年間)は3年制の新制中学校に吸収される。そして、旧制の中学校および高等女学校は、ともに3年制の新制高等学校へ。また、旧制の高等学校は、新制大学(前期課程あるいは教養課程)に吸収され、専門学校もすべて新制の大学となる。つまり「中」は「高」へ、「高」は「大」へと呼称が一ランク上昇している。(やがて、かつての帝国大学は、さらに「上」ランクの大学院を設置し大学院大学になるのだが。)

こうして、戦前の学校制度を覆っていた政治性・イデオロギー性がはぎとられた結果、学校制度のもつ人材選別機能が露わになり、学校の名称昇格もまた人々の上昇志向におもねった結果であることがよく分かる。また、6.3.3.4という単純なピラミッド型の戦後の学校体系は、お金のあるなし(?)、男女の別に関わりなく、「能力さえあれば」より上級の学校に進むことができるという、ある意味、単純かつ形式的な「教育における平等」または「教育の機会均等」思想によって、行き止まりの「複線型」ではない民主的な「単線型」学校体系として評価された。

しかし、この「単線型」学校体系も、結局はピラミッド型であり、上に行くにつれて選別度は狭まる。つまり、有り体に言えば、中学卒、高校卒、大学卒という明らかな階層構造、差別構造をつくり出しているのである。経済社会の学歴別賃金体系は変わらないままである以上、人々はその選別構造に敏感に反応して、可能な限り「上の学校へ」という進学熱を高めていく。先にも述べたように、1955年段階ですでに高校進学率は5割を超え、社会の経済成長期を迎えると、その傾向は一層激しく急成長することになる。

このような、「少しでも豊かな賃金のために」「豊かな暮らしのために」学校に行く、というまさしく「(学校)教育と経済」の直結した姿が現前しているにもかかわらず、教育学者の多くは、単線型学校体系の平等性、民主性を評価するばかりであった。したがって、1960年前後に顕著だった東北や九州・四国からの中卒者の集団就職が、結局は底辺労働者確保のための苦肉の策であったこと、彼ら、彼女らが「金の卵」と呼ばれたこと、そのことのあからさまな差別構造・現象も、さほど強く非難されることはなかったのである。

さらに、戦前の工業専門学校は大学となり、各種の職業学校の多くが「新制高等学校」に吸収・並置されることによって、中級技術者養成が手薄になり、経済界からの危機感、切羽詰まった要請を導き出す原因にもなったのであろう。すでに述べたことであるが、1951年講和条約・安保条約締結後、吉田茂内閣の下、「政令改正諮問委員会」はすでに「中等教育の多様化」を打ち出しているが、日教組を初めとして、教育学者の多くは、新制高校における職業教育は、せっかくの開かれた単線型の民主的な高校を、分断し、差別化するものとして、まじめに検討しようとはしなかった。

3 文部省・財界の高校多様化政策 ― 高度経済成長と人づくり論

1960年の安保条約改定をめぐる政治対決・闘争は、結局は、岸信介首相の退陣と引き換えにした新安保条約の締結と「所得倍増計画」による高度経済成長時代をもたらした。

もっとも、先にも見た通り、1950年から60年にかけて、財界からは、戦後初期の学制改革への不満と危機感、および度々の「要望」や「意見」が表明されていた。

1948年、日経連(日本経営者団体連盟)の創設とともにその代表常任理事に就任した諸井貫一(秩父セメント社長)は、中教審(中央教育審議会、53年発足)の委員としても大きな影響力を発揮した。彼のまとめた「教育制度に対する産業界の要望」という論文によれば、次のような矢継ぎ早の「要望・意見」を公にしていたことが分かる。

*「新教育制度の再検討に関する要望」1952年10月

・・・実業高等学校の充実、新大学制度の改善

*「当面教育制度改善に関する要望」1954年12月

・・・大学における法文系偏重の不均衡の是正、大学の全国的画一性の排除、専門教育の充実、中堅的監督者職業人の養成、など。

*「新時代の要請に対応する技術教育に関する意見」1956年11月

・・・「経済の画期的な成長発展に対応する技術者・技能者の養成計画を立てて産業技術の向上を図らないならば、わが国の科学技術は日進月歩の世界水準に遅れをとり、列国との競争に落後することは必至の勢いであり、悔いをつぎの世代に残すものである・・・。」

*「科学技術教育の振興に関する意見」1957年12月・・・予算編成期に際して。

(諸井貫一「教育制度に対する産業界の要望」、小川利夫・伊ケ崎暁生『戦後民主主義教育の思想と運動』青木書店、1971、p.44-45)

また、これら経済界の教育への要望と並行して、政府自身も、日教組などへの政治的攻撃などは文部省に一任した上で、着々と経済計画を策定している。

「自立経済三ケ年計画」1951~53年度

「経済自立五ケ年計画」1956~60年度

「新長期経済計画」 1958~62年度

以上の3つの経済計画の中でも、鳩山内閣時代の「経済自立五ケ年計画」では、その中に「教育計画」も位置づけられ、人材養成計画の樹立、科学・技術の振興、社会教育の振興、教育内容の改善(経済計画に対する理解を深める、など)、まさしく1960年代以降の経済的人材養成=人づくり論にそのまま繋がっていくものであった。

さて、1960年11月、池田勇人内閣での経済審議会「所得倍増計画」は、ソ連のスプートニク打ち上げにショックを受けたアメリカの「国家防衛教育法」(1958年)にも影響されながら、ハイタレント養成、マンパワー論、教育投資論、「人的資本」論など、教育と経済を直結させた赤裸々な理論を展開させている。そして、それを受けて、1962年文部省の「教育白書」(『日本の成長と教育』)、63年、経済審議会答申「経済発展における人的能力開発の課題と対策」が出されている。また、その後の「中期経済計画」(65年1月閣議決定)や「経済社会発展計画―40年代への挑戦」(67年3月)などでも、3~6%程度のハイタレントの育成、および後期中等教育(高校教育)の多様化を再度要請するに至っている。

この時期は、丁度、日教組を中心とする強力な「高校全入運動」が展開されているのだが、荒木万寿夫文相は、低姿勢の池田勇人内閣の中では唯一タカ派で通し、日教組に敵対し、63年6月、中教審に対して、「後期中等教育の拡充整備について」を諮問している。その諮問は二つの柱を持ち、一つは、「期待される人間像について」であり、いま一つが、「後期中等教育のあり方について」である。つまり、文部省の統括する「公教育」の政治的・イデオロギー的「愛国心・ナショナリティー」形成と、焦眉の課題としての効率的な人材選別養成(つまりは多様化)について、二つ合わせての答申を期待したのであろう。

確かにこの時期、経済界の要請に応えて、高等専門学校の創設(62年)、大学の多様化(63年)、短大(主として女子のための短期高等教育機関)の恒久化(64年)なども着々と制度化されている。

以上のような、経済界からの直接的な要望や、資本主義の競争原理、マンパワー論などが学校教育に遠慮なく介入してくる状況に対して、日教組はもちろん、教育学者の多くは(宗像誠也、大田堯、小川利夫、堀尾輝久など)「教育に経済は介入してはならない」という教育の人間主義的立場からの反論を展開していた(いわゆる「国民教育論」)。

それに対して、持田栄一(およびその院生など、岡村達雄、玉田勝郎、安藤紀典および伊藤(池田)祥子)や村田栄一などは、マルクスの『資本論』に依拠しながら、現実の公教育は、国家のイデオロギー支配と、経済における労働力商品の再生産機能を担っている、その現実をしっかりと見るべきではないか、という批判を展開した(いわゆる「国民教育論」批判)。教育は「人間」を相手にしている仕事である、教育に「政治」や「経済」は介入すべきではない、という国民教育論は、どこかで観念的な教育至上主義に堕しているのではないか、あるいは、「ヒトもモノである」この資本主義社会の教育のリアルな現実から出発すべきではないのか、という批判も投げかけていた。

しかし、これらの論争も所詮は「コップの中の嵐」。なぜなら、資本主義世界での厳しい経済競争に巻き込まれる「公教育」の、多様化という名の選別強化の流れを、運動の側も、教育学者のいずれの理論も、食い止めることはできなかったし、「公教育」の中で、子どもたちの人と人との関わりの中での「学び」を保障するシステムを、ほとんど創り出しえなかったからである。ただ、今さらながらではあるが、いずれの立場の論者であっても、「ヒトもモノとして商品化される」この資本主義社会の中で、なお「人間」同士の「教育あるいは学び」とは何か、そのために必要なことは何か?・・・この点に関する問いと実践は、ともに根気強く続けられるべきだっただろうと思う。

4 高校全入運動の母体と「高校三原則」への固執

高校全入運動のきっかけとなったのは、一つには、先にも述べた戦後のベビーブーム世代の成長と、それが高校段階にまで及んで来たという物理的、量的な要因である。

いま一つは、やはり戦後当初の新しい「高校」像が、当の文部省によって、躊躇なく壊されていくという「高校」をめぐる教育観、教育哲学にも関わる要因であるだろう。

戦後の6.3.3.4制を示唆し、制度化の大きな指針となったのは、やはり1946年3月の「第一次アメリカ教育使節団報告書」であった。そこには、6年の小学校、次いで、無月謝、男女共学、の義務教育「下級中等学校」が勧告され、続いて「上級中等学校」が次のように勧告されている。

「無月謝で希望者はだれでも入学できる3年制の『上級中等学校』・・・この学校でもまた男女共学にすれば財政上の節約ができ、男女の平等を確立する助けになるであろう。然し、教育の機会均等が保証される限り、過渡期中はこの水準において男女別々の学校を用いても差しつかえない。これらの学校は、家事、農業、商業及び工業教育の課程のみならず、なおまた専門学校及び大学の入学準備になる学究的な課程も含むべきである。 地方の狭小な地域では、これら全部の課程を一つの学校に集めるよう勧告する。都市や人口の密集した地域では課程によっては、別々の学校に集めた方が良いものもあろうが、しかし、大体において、我々は包括的な『上級中学校』制をとる」(文部省訳)

「無月謝で、希望者はだれでも入学できる3年制の高校」、「包括的な高校制度」・・・この新しい高校のイメージは、確かに新鮮かつ衝撃的であったことはよく分かる。男女別、階層別、しかも複線型(行き止まり)の戦前の中等学校とは雲泥の差であると思われたのももっともであろう。ここから、「学区制、男女共学、総合制」という戦後の「高校三原則」が高らかに打ち立てられることになった。

しかも、この「希望者はだれでも入学できる高校」というイメージを、たとえば高知県教組を中心として、現実に実現してしまうケースもありえたのだ。もっとも、それは、いまだ高校進学率が4割以下(1956年)に留まっていた地域の例ではあったが・・・。

ともあれ、ベビーブーム世代のための高校の保障という切羽詰まった現実と、戦後の「高校三原則」という理念と、さらに、その頃世界的にも叫ばれていた“secondary school for all! ”(すべての青少年に後期中等教育を!)のうねりとも響応して、「高校全員入学」が、運動のスローガンに掲げられることになった。

日本母親大会(1957年~)や、高知で開かれた日教組、日高組(高校教員組合)の第21回大会を経て、1962年4月28日、東京八重洲口の国労会館で、「高校全員入学問題全国協議会」(略称、全入全協)が結成された。会長は務台理作、事務局長は羽仁説子である。

確かに、今からみれば、「希望者の全員入学」というスローガンは、あまりにも能天気に思われるかもしれないが、しかし、かつては、文部省自体も「新しい高校」のイメージに熱い想いを寄せていた事実だけは記憶しておくべきだろう。

「新制高等学校は、その収容力の最大限まで、国家の全青年に奉仕すべきものである。これまで一部の人々は新制高等学校は、社会的経済的および知能的に恵まれたものからよりぬいた者のためにのみ存在するきわめて独善的な学校であるべきだと実際に信じていたが、学校の教師・校長または教育委員会の委員や教育長が理論的にも実際上にもこの考えに同意するようではいけない。選抜をしなければならない場合も、これはそれ自体としては望ましいことでなく、やむをえない害悪であって、経済が復興して新制高等学校で学びたい者に適当な施設を用意することができるようになれば、直ちになくすべきものである。」(文部省学校教育局『新制中学校・新制高等学校望ましい運営の指針』1947.4.10)(前掲『戦後民主主義教育の思想と運動』p.27参照)

「新制高等学校は、新制中学校の卒業者で希望する者を全部これに収容することを立前としている。もとより、わが国の現在の経済状勢からみて、これは今のところ画かれた餅にすぎない憾みがあるにしても、このことを立前としたところに、新制高等学校の性格を規定する重要な意義のあることを知らなければならない。新制高等学校は、『開かれた門』として、教育の普及と向上とをめざすところに、その第一義的な性格が認められるのである。」(文部省学校教育局大照完『新制高等学校の制度と教育』1948年、同上、p.191)

以上の文章の内容を読む限り、この当時の文部省(GHQの統制下だが)ならば、「全入全協」の掲げる「高校三原則」に文句なしに共感しえたかもしれない。しかし、時代は大きく変化していた。予測をはるかに超える高校への進学率の高まりと、そのための財政的負担、さらには財界からの相次ぐ多様化要求と・・・。

高校全入運動の高まりと「全入全協」の結成にすばやく対応して文部省は、その直前(1962年4月9日)に、各県教委に向けた文書を配布している。『高等学校生徒急増対策と高校全入運動の可否』がそれである。

そこでは、全入運動を① 特定イデオロギーに立ち政治闘争に大衆動員するためのもので、父兄の素朴な願いを政治的に利用する日教組の方便である。② 機械的な“教育の機会均等観”に立つ、非能率的・非現実的構想である、と批判した上で、次のような高校教育のあり方を述べている。

「1、『すべてのものに後期中等教育を』は、世界共通の教育動向だが、現実的に15~17歳の青年教育は、高校だけでなく、それ以前の各種教育機関もふくめたなかで能力・特性に応じ、生徒と勤労環境にそくして行われるべきである。2、このため長期展望として70年の高校進学率を70%と見通し、教育的・現実的な立場から各課程は単独制とし、男女共学・学区制は地域事情にそくして考えるべきである。」(同上、p.127‐128)

見られる通り、文部省自ら、高校の学区制、開放制、男女共学制、総合制(共同制)、つまり「全入全協」の掲げる「学区制、男女共学制、総合制」(高校三原則)のほとんどを否定し、わずかに否定ではないが、きわめて消極的な対応をとっている。かつての自らの言説への責任もとってはいない。その意味では、戦後の民主的教育原理を守れ!という「全入全協」を中心とした高校全入運動の思想的・原理的なブレのない堅固さは評価できるといえるだろう。しかし、個々人が多様な進路を選択するであろう後期中等教育段階(15~18歳)、はたして、「単線型」学校体系に固執するだけで良かったのか。その段階の職業教育はどのようであればよかったのか、本来ならば、文部省とも率直な議論が必要だったのかもしれない。しかし、政治的対決の熾烈な時代に、そのようなことは望むべくもない絵空事であっただろうが。

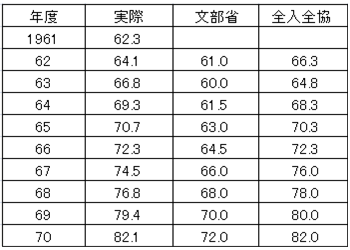

表 高校進学率の上昇と全入全協および文部省の推定(単位 %)

(小川利夫・伊ケ崎暁生『戦後民主主義教育の思想と運動』前掲書、p.225)

左の表は、62年から70年にかけての高校進学率の「全入全協」と文部省の推定およびその実際である。ここから明らかなように、文部省は一貫して高校への進学率は、なるべく低く推定している。しかし一方の「全入全協」は、高校の増設も「公立普通高校」「普通学級」に絞った要求を出し、結果としては、実際の進学率を見事に推定したことになっている。そのことを、「政府の政策的な机上プランを・・・打ち破るたたかいであり」、65年、文部省の推定63.0%を10%近く「進学率を高めたことこそは、その最大の成果であったということができる」と高く自己評価している。(前掲書、p.138)

しかし、「普通高校」「普通科」とは、大学受験を前提にしているコースである。「学歴のための進学」「せめて高校までは~から、せめて大学までは~」に連なる大衆教育社会にあと一歩。事実、1974年には、高校進学率は90%を超えている。はたして、これで良かったのかどうか。「高校全入運動」の成果とともに、反省点もまた改めて明らかにする必要があるのかもしれない。

おわりに

問題は、この後のベビーブーム世代が大学に押し寄せる時代、「マンモス大学」、大学闘争、その後の大学管理時代、80年代の「校内暴力」、「登校拒否」から「不登校」、「引きこもり」「いじめの横行・いじめによる生徒の自殺」など、教育問題は深く深く潜航し拡大している。それらを、丁寧に追跡し、問題の在りかを探ることは今なお求められている。

ただ、ここでは、高校全入運動時代に素通りされたと思われる問題を、いま一度確認しておくだけに留めようと思う。

一つは、やはり、「普通高校」「普通課程」にこだわったことの問題である。確かに、職業高校や、職業課程は、財界(中でも中小企業)のすぐに役に立つ職業人要請に応えようとしたものであり、長い目で、青年の人生保障や教育保障が考えられていたわけではない。しかも、大学進学にはとても不利な状況であったし、生徒の進路希望というよりは、中学校での偏差値が低い生徒に半強制的にあてがわれたコースでもあった。したがって、文部省が確保しようとした職業高校や職業課程を嫌って、多くの生徒や親たちが普通高校を選んで行ったのもやむを得ない成り行きだったかもしれない。しかし、労働や職業との関わり、また、労働の場から再び学校に戻って来られるシステムなど、真面目に考えるべきテーマだったのではないだろうか。

いま一つは、日本の学校の公立と私立の関係である。高校増設が続いた時代、特に地方では、公立高校は歴史の長い「名門」高校が多く、成績の上位の生徒は公立高校へ。下位の生徒は止むなく私立高校に入学するケースも多かった。都会のように、公立よりハイレベルの私立高校の場合は、親の階層も高く、授業料や入学金の負担も了承した上での私立志望であるが、地方の私立高校は、貧しい上に、入学金や高い授業料も負担しなければならない。

その後、国立、公立大学の授業料が、私立に合わせてますます高く上げられていくことになるが、公私関係としては、まったく逆方向であろう。公立と私立の格差は、設置者の違いを超えて、もっと公平に是正されるべき課題であっただろう。

そして、最後に、高校や大学、さらには就学前の幼稚園・保育所などの無償問題である。日本では明治以来、「義務教育」として国家から「強制」される教育期間は、就学の徹底のために恩恵として「無償」とされてきた。しかし、教育(学び)の保障は、生活の保障である。いつでも、どこでも、何度でも、教育(学び)が保障されるためには、「義務」だからではなく、人間の最低の権利の保障として無償でなければならない。これもまた、これからの大きな課題として残されている。

いけだ・さちこ

1943年、北九州小倉生まれ。お茶の水女子大学から東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。前こども教育宝仙大学学長。本誌編集委員。主要なテーマは保育・教育制度論、家族論。著書『〈女〉〈母〉それぞれの神話』(明石書店)、共著『働く/働かない/フェミニズム』(小倉利丸・大橋由香子編、青弓社)、編著『「生理」――性差を考える』(ロゴス社)、『歌集 三匹の羊』(稲妻社)、『歌集 続三匹の羊』(現代短歌社、2015年10月)など。

論壇

- シカゴ教員ストと社会正義ユニオニズムLabor Now 共同代表/山崎 精一

- 高校全入運動と大衆教育社会の到来こども教育宝仙大学前学長/池田 祥子

- 「知る沖縄戦」―補助教材の適切さとは日本女子大学非常勤講師/高橋 順子

- 「悪人を求む」筑波大学非常勤講師/今井 勇