特集●資本主義のゆくえ

日本経済を長期停滞からどう脱出させるか

厳しい暮らし、失敗したアベノミクスに代えて

暮らしと経済研究室 山家 悠紀夫

1.日本経済の長期停滞とその背景

(1) 長期停滞は1998年から始まった/(2) 長期停滞の背景には賃金の下落がある

(3) 賃金の下落をもたらしたのは「構造改革」である

2.アベノミクスの失敗とその原因

(1) 成らなかった日本経済の再生/ (2) 一段と厳しくなった人々の暮らし

(3)アベノミクス失敗の背景

3. 日本経済を長期停滞から脱出させ、人々の暮らしを良くするため-実施すべき政策

(1) 賃金の大幅引き上げ等、労働環境の改善/(2) 社会保障制度の拡充

(3)政策の方向転換は可能である。日本経済にはその力がある

日本の経済社会は大きな問題を2つ抱えている。

1つは、景気が長らく停滞状態に陥っており、一向に脱出の気配が見えてこないことである。いま1つは、多くの人々の暮らしがきわめて厳しい状態に陥っており、これも、一向に改善の気配が見えてこないことである。

この2つの問題は、時には、一方が他方の因となり(景気の停滞が雇用条件の悪化をもたらし、暮らしをさらに悪化させる、など)、また時には、他方が一方の因となる(暮らしの悪化が家計の消費支出を落ち込ませ、景気の停滞をさらに長期化させる、など)など、相互に因となり果となるという形でからみあっている。

こうした状態から日本の経済社会をいかにして脱出させるか。本稿ではそのことを考えていきたい。

1.日本経済の長期停滞とその背景

まずは、日本経済の長期停滞についてである。それはいつから始まったか?

(1) 長期停滞は1998年から始まった

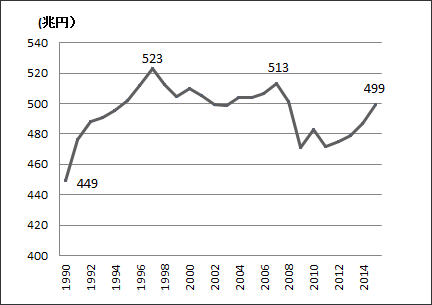

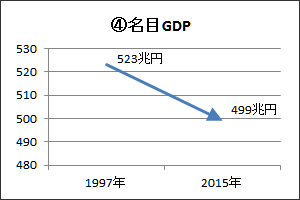

(図表1)長期停滞の始まりは1998年

①名目国内総生産の推移

②実質国内総生産成長率の推移

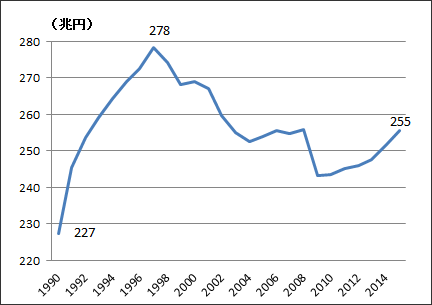

③雇用者報酬(名目)の推移

(資料)内閣府「国民経済計算」

日本経済の長期停滞はバブルの破裂から始まった、というのが大方の見方のようである。かつて、バブル破裂後の日本経済を指して「失われた10年」という表現があった。「失われた20年」という表現がこれに続いた。

第二次安倍内閣もこの見解をとっている。内閣発足の年、2013年の6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針」の冒頭には「1990年代初頭におけるバブル崩壊を大きな節目として、日本経済は現在に至る約20年間、総じて低い経済成長に甘んじてきた」という文章がある。

しかし、日本経済の長期停滞は「バブルの崩壊(余計なことだが、崩壊はおかしい、破裂というべきであろう)から」という認識は明らかに誤りである。何をもって長期停滞というか、その定義は必ずしも明らかではないが、国内総生産の動きでみることに大方の異議はあるまい。そこで名目、実質のその動きを見ると、日本経済の長期停滞の始まりは1998年だったとしか言えない。すなわち、名目国内総生産は、バブル破裂後も1997年までは増加を続けており、減少に転じたのは1998年である(図表1-①)。実質国内総生産の成長率も、1997年まではプラスを保っており、98年にマイナスに転じている(図表1-②)。

日本経済の長期停滞は、バブル破裂とともにではなく、1998年から始まった-こうした現実を正しく認識することによって初めて見えてくることがある。

(2) 長期停滞の背景には賃金の下落がある

それは、賃金の下落が1998年から始まっており、これが日本経済の長期停滞を招いたのではないかということである(図表1-③)。

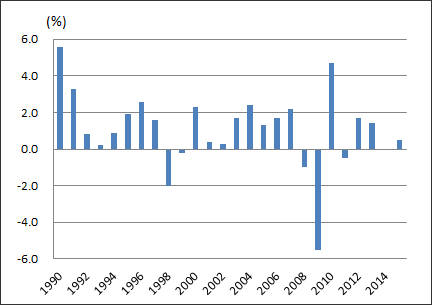

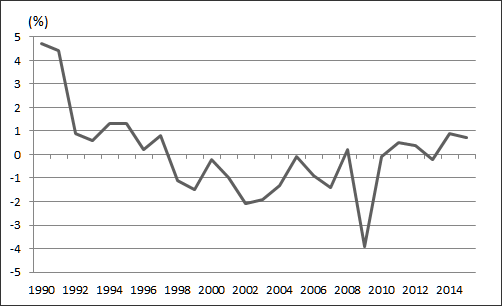

この図に示した雇用者報酬は、雇主負担の社会保険料も合わせた広い賃金概念だが、より狭義の賃金の動きを見てもこれと同様である。すなわち、賃金に関する基本統計である「毎月勤労統計」(厚生労働省)で見る1人当たり賃金は、 1997年までは前年比増加を続けており、マイナスに転じたのは 98年である(図表2-②)。そしてその動きは1人当たりで見た雇用者報酬の伸び率の動き(図表2-①)とほぼ同じである。

要するにこういうことである。1998年から賃金の下落が始まった。その結果、家計の消費支出(名目)が減少、ないしは伸び悩むようになった。その結果、国内総生産(名目)の落ち込み、ないしは伸び悩みが始まった、と。

日本経済の長期停滞の大きな原因として賃金の下落があると見ていい。

(図表2)1998年から賃金が下がり始めた

① 一人当たり雇用者報酬の伸び率の推移

②一人当たり賃金(現金給与総額)の伸び率の推移

(資料)内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」、厚生省「毎月勤労統計調査」

(3) 賃金の下落をもたらしたのは「構造改革」である

それでは、賃金はなぜ1998年から下落し始めたのかということである。

これを経済のグローバル化の影響とする見方がある。経済のグローバル化の下で、日本企業は賃金の低い中国を始めとするアジア諸国の企業と激しい競争を展開せざるをえなくなった、結果として、日本の賃金は下落せざるをえなくなった、というのである。

この見方は、一面の真理をついているとは思われるが、この見方では、①なぜ賃金の下落が1998年から始まったかを説明できない。また②同じくグローバル化の影響を受けたはずの米国(1994年にNAFTAを結成した)や欧州先進諸国(1990年代初めにソ連圏の崩壊があり、東欧諸国が市場経済圏に参入してきた)においては賃金の下落は生じていない。なぜ、ひとり日本においてのみグローバル化の下で賃金の下落が生じているのか、を説明できない。さらに③グローバル化の影響はまず企業経営面に表れ、企業収益の低下→賃金の下落という経路をたどるはずだが、企業収益はむしろ増加している、それはなぜか、を説明できない。

なぜ、1998年からか、なぜ日本だけなのかなどと考える時、答えは自ずから、当時、そしてそれ以降の日本政府の政策にあるのではないか、ということになる。

その政策とは何か。「構造改革政策」である。

1996年から97年にかけて実施された橋本自民党内閣による「六大改革政策」(後に言う「構造改革政策」)、2001年から長期にわたり実施された小泉自民・公明連立内閣による「構造改革政策」がそれである。

さまざまな側面を持つ「構造改革政策」の本質を一言で言えば、それは、バブル破裂後の日本経済の長期低迷(今で見るとさほど長期ではなく、景気はすでに1994年ころから回復に向かい始めていたのだが-図表1-②参照)を前にして、この状況は日本経済の構造の悪さに原因がある、だから、その構造を改革しようとする政策であった。そして、その悪い構造の代表として、「さまざまな規則や政府の介入があって企業が儲からなくなっている構造」が第一に挙げられた。この構造を変える、つまり「企業が儲かる構造」へと日本経済を変えていこうとするのが「構造改革政策」の主要な柱であったのである。そこで実施されたのがさまざまな規制緩和政策(市場に対する規制緩和、労働に関する規制緩和など)である。

その結果どうなったか。本稿に関連する分野に限って言えば、「景気が良くなっても賃金が上がらない構造」へと、日本経済の構造が本当に変わってしまった、ということがある。

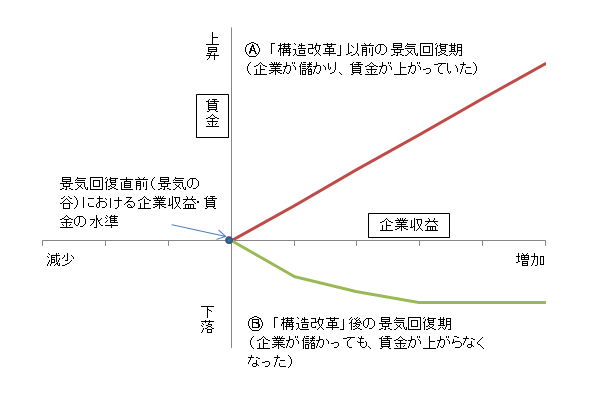

(図表3)「構造改革政策」により日本経済は

「企業が儲かっても賃金が上がらない構造」になった

景気回復期の企業収益、賃金の動き

(注)「経済財政白書(2007年版)、「労働経済白書(2012年版)の図を図式化したもの。「構造改革政策」により傾向線がⒶからⒷにシフトしたことを示す。

この構造変化は、既に「経済財政白書(2007年版)」「労働経済白書(2012年版)」によって指摘されている。景気回復期における企業収益、賃金の動きを追ってみた両白書の結論は次のようなものである。①1998年以前(すなわち「構造改革政策」採用以前)の日本経済において、景気回復期には景気の回復とともに企業収益が増加、つれて賃金も上昇していた、それが、②1998年以降(すなわち「構造改革政策」実施以降)の景気回復期には、景気の回復とともに企業収益は増加したが、賃金は一向に上昇せず、横這いのままに推移するようになった。

図表3でこの変化を簡略に図式化しておいたが、ここでの問題は、図表3に示した傾向線AがなぜBへと移行したか、その移行(構造変化)に「構造改革政策」がどう関わっているか、という点である。

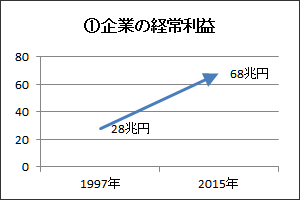

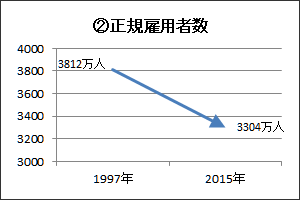

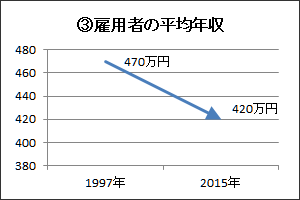

(図表4)「構造改革」の下での日本経済の変化

~企業収益は増えたが、正規雇用は減少、賃金は低下、経済は縮小した~

(資料)

財務省「法人企業統計」、総務省「労働力調査」、国税庁「民間給与実態統計調査」、内閣府「国民経済計算」

以下の関わりが考えられる。

①「構造改革政策」の実施による不況の到来(橋本政権下の1997年、小泉改革が開始された2001年。ともに実質成長率がマイナスないしゼロになるなど大きな不況が到来していた-図表1-②参照)。企業の人件費抑制政策が強化された。

②市場規制緩和による競争激化。

企業の経営環境がきわめて厳しくなった。企業は従来以上に人件費の抑制を図るようになった。

③そうした企業に対し、政府は労働の規制緩和(裁量労働制の導入、派遣労働の規制緩和等)でこれに応えた。企業は人件費の抑制がしやすくなった。

④資本に対する規制緩和(企業買収に関する規制緩和等)もまた行われた。他企業やファンド等に買収されないようにと、企業は経営の効率化を強めた(誰が経営しても、現状以上の収益は挙げられそうにないという状況にすれば、買収されるリスクは小さくなる)。

⑤企業は株主のために行動すべきという「構造改革」思想が広まり、人員削減などによる人件費抑制等への世論の反発が弱まった、等々である。

こうして「構造改革政策」が進められる下、日本経済は大きく変化した。1997年以降、2015年までの主な変化を図示しておこう(図表4)。見られる通り、そして「構造改革政策」の意図通りに企業は儲かるようになった。その反面で、正規雇用は減少、賃金は低下、結果として(これは「構造改革政策」の意に反して)、経済は縮小したのである。

2.アベノミクスの失敗とその原因

さて、アベノミクスである。第二次安倍内閣は、日本経済の長期停滞からの脱出(日本経済の再生)を大きな目標に掲げて発足した。「我が国にとって最大かつ喫緊の課題は経済の再生です」「私は、これまでとは次元の違う大胆な政策パッケージを提示します」というのは、第二次安倍内閣発足時の安倍首相の所信表明演説(2013年1月)である。

それでは、大胆な政策パッケージ(アベノミクスの「三本の矢」)はその効果を発揮したか?

(1) 成らなかった日本経済の再生

最初に引いた安倍内閣の「経済財政運営と改革の基本方針」(2013年6月)は、「バブル崩壊以降、現在に至る約20年間、総じて低い成長に甘んじている」という文章に続けて、「この間の日本の実質国内総生産成長率は0.8%」であったと記している。本稿では、日本経済の長期停滞を1998年からとしたが、98年以降2012年(第二次安倍内閣発足前)までの15年間の実質成長率は年平均0.6%であった。

それでは安倍内閣3年間(2013~2015年)の実績はどうか。年平均の実質成長率は0.6%である。安倍内閣が自ら問題とした「低い経済成長率」だった20年間の0.8%を下回り、日本経済の長期停滞が始まって以降の0.6%と全く変わらない。アベノミクスは全く効果を発揮しなかった、日本経済の長期停滞からの脱出は成らず、再生も、もとより成らなかった、というほかない。

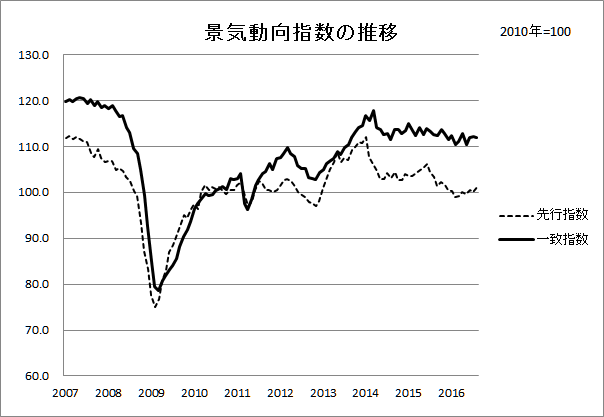

(図表5)景気はすでに2年以上も横這いで推移している

~先行き失速の懸念も

(資料)内閣府「景気動向指数」

(図表6)国際機関も日本経済については低い見通しを示している

(資料)IMF 「世界経済見通し」(2016.10)、

OECD「Economic Outlook」(2016.9)

アベノミクスは「道半ば」と安倍首相は釈明している。アベノミクスを実施して3年半も経過した時点で「道半ば」もないものだが、それはともかくとして、それでは今後に展望があるのか、ということである。

「景気動向指数」(内閣府)の動きを見ると、その一致指数はすでに2年以上横這いとなっている(図表5太線)。先行指数が下落して横這いという状況になっている(図表5細線)こととあわせて考えると、景気が一層悪くなる懸念はあるものの、これから良くなるという展望は全くない。事実、IMF、OECDといった国際機関による経済成長見通しを見ても、2016年、2017年の日本経済の成長率は、いずれも0%台半ばでこれまでと変わらず、米国の2%前後、ユーロ圏の1%台半ばに比べて低い成長予測となっている(図表6)。このままアベノミクスを続けても日本経済の長期停滞からの脱出は期待できない、ということである。

(2) 一段と厳しくなった人々の暮らし

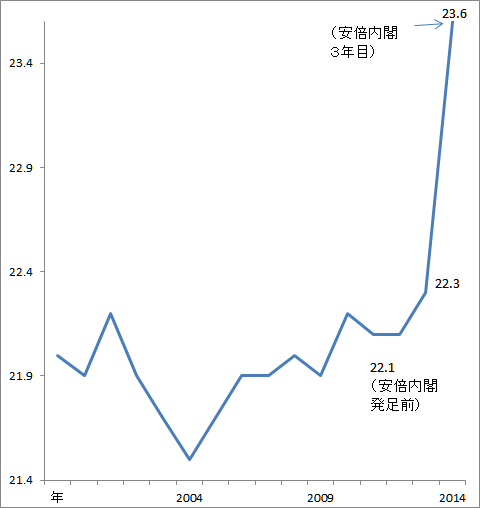

(図表7)はね上がったエンゲル係数

(勤労者世帯(2人以上世帯))

(資料)総務省「家計調査」

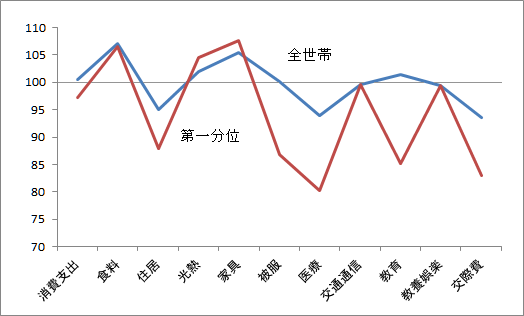

(図表8)低所得者層では医療費、教育費を切り詰めている。

(注)

1.2012年の支出額を100とした2015年の支出額

2.第一分位とは調査対象世帯のうち所得の低い方から20%の世帯

(資料)総務省「家計調査」

日本の経済社会のいま1つの課題である人々の暮らしの厳しさからの脱出についても、安倍内閣の政策は目ぼしい成果を挙げられないでいる。

むしろ、逆である。アベノミクス下の3年余の間に、人々の暮らしは一段と厳しくなっている。例えば、雇用の非正規化が一段と進んだ(非正規雇用者の比率、安倍内閣発足前の35.2%から、発足3年後の37.4%へ)、また、一年間働いても年収200万円以下という低所得者が増加した(安倍内閣の3年間で41万人増)、などである。賃金を見ると、安倍内閣下の3年で一人平均の月給(定例給与)は1.4%減少している。一方でこの間、円安や消費税増税により物価が上がっている。賃金の実質値は3年前に比べ5%の減少となっているのである。

こうした中で、人々の暮らしの厳しさを示すエンゲル係数ははね上がっており(図表7)、また低所得者層では医療費、教育費を切り詰める動きが強まっている(図表8)。収入の格差が命の格差へと、また現世代の格差が次世代の格差へとつながっていきつつある、ということである。

こうした暮らしの悪化傾向に ついても、これに歯止めがかかるという展望は目下のところ全く開けていない。

(3)アベノミクス失敗の背景

なぜ、こういうことになったのか。

まず第1に、アベノミクスが日本経済を長期停滞から脱出させることに失敗したという点についてである。このことの最大の原因は、アベノミクスが日本経済の長期停滞の真因=賃金の下落=に斬り込まなかったことにある。「三本の矢」政策がことごとく的外れの政策であったということである。

「第一の矢・大胆な金融政策」は、①民間金融機関に大量の資金を供給する(そうすれば貸出が増え、民間に流通する資金が増えるだろう、それによって需要が増加し景気が良くなるだろう)という政策であった。あわせて、②物価上昇率2%という目標を日本銀行が掲げる(そうすれば、人々のデフレ予想がインフレ期待に変わり需要が増加し景気が良くなるだろう)という政策であった。もともとが、長期停滞の真因に手をふれず、ひたすら人々の期待や期待の変化に期待するという、荒唐無稽とでも評する外ない政策であった。その政策の誤りが、期待した効果を何らあげえていないことにより実証されてしまったのである。

「第二の矢・機動的な財政対策」は、公共事業を無闇に増やすという政策であったが、巨額な財政赤字を抱える日本政府が長期に亘り実施できる政策ではなかった。

「第三の矢・成長戦略」に至っては、日本経済の長期停滞をもたらす因となった政策を長期停滞からの脱出のために使うという、全く見当違いの政策であった。

第2に、アベノミクスが人々の暮らしを良くするためには全く役に立たなかった、むしろ逆に暮らしを厳しくしてしまったという点についてである。この点については、そもそもアベノミクスには暮らしを良くしようとする視点が全くなかった、ということを指摘しておきたい。 アベノミクスにより円安が生じれば、それは物価高となって人々の暮らしを直撃しかねないということが、安倍内閣には見えなかった。また、消費税を3%引き上げれば、ただでさえ苦しい人々の暮らしを一段と苦しくする、同時に家計の消費支出を冷え込ませて景気を悪くしてしまう。このことも安倍内閣には見えていなかった。

日本の経済社会が抱える2つの課題のうち、一方の(第2の、暮らしの改善という)課題が見えなかったことが、結果として、あと一方の(第1の、長期停滞からの脱出という)課題の解決の足枷となってしまった、というべきであろう。

3. 日本経済を長期停滞から脱出させ、人々の暮らしを良くするために -実施すべき政策

さて、何をなすべきであろうか。

既に答えは明らかであろう。日本経済の長期停滞の真因が、加えて人々の暮らしの厳しさの原因が、賃金の下落(より広義には家計の所得の悪化、労働環境、生活環境の劣化)にあるとすれば、そこからの脱出に必要な対策は賃金の引き上げ(より広義には家計の所得の改善、あわせて、労働環境、生活環境の改善)を図ることである。

必要な政策は、すなわち、①賃金の引き上げを始めとして労働環境の改善を図ることであり、②社会保障制度を拡充して(年金、医療保険、介護保険等のサービスの拡充、自己負担の軽減)、多くの人々の受益を増やし、負担を軽減させていくことである。

(1) 賃金の大幅引き上げ等、労働環境の改善

賃金の引き上げ、労働環境の改善は、もとより労使間の協議で決めることであり、一義的には労働組合の役割である。労組の頑張りに期待したいところだが、ただし、政策でできることも多い。賃金が上がらざるをえない状況、労働環境が良くならざるを得ない状況を作り出すことがそれである。

最低賃金の大幅引き上げ、非正規雇用に対する規制の強化、残業時間の規制強化、「ブラック企業」の取締強化等がそれである。

(2) 社会保障制度の拡充

歴代の内閣の「構造改革政策」はひたすら社会保障制度の縮小に努めてきた(年金給付額等の削減、医療保険、介護保険における給付サービスの縮小、自己負担割合の引き上げ、等)。日本の財政状況からして今のままの制度は存続不可能である、「持続可能な制度」にしなければならない、というのがその大義名分とされている。

ただし、こうした社会保障制度の改悪が、人々の暮らしを厳しくし、将来不安を高めて家計消費支出を抑制し、日本経済の長期停滞につながっていることに注目すべきである。舵を切り換え、社会保障制度の拡充に向けての政策を展開すべきである。

(3)政策の方向転換は可能である。日本経済にはその力がある

冒頭に、日本の経済社会が抱える2つの問題について書いた。2つの問題の解決順序はこうである。①まずは人々の暮らしを良くすることを考える。②そうすれば、おのずから日本経済を長期停滞から脱出させることができる。

①暮らしを良くする主な対策は、既に記したように、労働環境の改善を図ることであり、社会保障制度を拡充させることである。そしてそれが、②日本経済を長期停滞から脱出させる鍵になることは、これまで見てきたところから明らかであろう。

問題は、その政策が可能であるかどうかだが(誰が、どんな政府がその政策を実施しうるかという問題はあるが)、十分に可能であると答えておこう。

第1、賃上げその他労働環境の改善については、企業側にその力が十分にある。簡単な数字を示そう。2015年度の全企業の経常利益は68兆円で、1997年度に比べ40兆円の増加になっている(図表4-①)。そのうちの、例えば10兆円を仮に賃上げに回すとする。2015年度の企業の支払人件費総額はおよそ200兆円であるから、5%の賃上げが可能、ということになる。それでも残りの経常利益は58兆円であるから、1997年度の2倍である。マクロの計算では、賃上げ等労働環境の抜本改善は十分可能という計算になる。

マクロで可能なものを、どうミクロ(個別企業)の賃上げに結び付けていくか、そこは政策担当者の腕の見せ所であろう。

第2、社会保障制度の拡充について。社会保障制度を欧州諸国並みにするのは、およそ40兆円の財源が必要と試算される。そうすれば、基礎年金を充実させる、医療費をタダにする、医療、介護等に携わる労働者の処遇を大幅に改善すること等ができる。そして、その40兆円の財源は生み出せる。

その1。日本政府は大変な赤字を抱えているが、日本国内にはおよそ300兆円という余剰資金がある(日本はダントツで世界一の資金余剰国である)。当面はその資金を政府が借りるなどして社会保障制度を拡充させることができる。

その2。日本の国民負担率(税・社会保障負担/国民所得)は44%であり、フランス66%などに比べ低い。仮に負担率をフランス並みに引き上げるとおよそ80兆円の財源が生まれる(日本の国民所得は360兆円)。社会保障制度の拡充には十分に足りる額である。問題は、どこから、どういう手段でこの資金を調達するかだが(念のために付記すると、消費税増税によるべきではない)、これも政策担当者の腕の見せ所である。

以上、要点のみを記したが、暮らしを良くすること、日本経済を長期停滞から脱出させることは、日本経済の体力をもってすれば、十分に可能であるというのが本稿の結論である。

やんべ・ゆきお

1940年愛媛県生まれ。神戸大学経済学部卒業。第一勧銀調査部長、第一勧銀総合研究所専務理事を経て、神戸大学大学院経済学研究科教授、2004年に退職。現在、「暮らしと経済研究室」を主宰。著書に『偽りの危機 本物の危機』『日本経済気掛かりな未来』(以上、東洋経済新報社)、『「構造改革」という幻想』(岩波書店)、『景気とは何だろうか』(岩波新書)、『暮らしに思いを馳せる経済学』『暮らしの視点の経済学』(以上、新日本出版社)、『消費税増税の大ウソ』(共著、大月書店)など。

特集・資本主義のゆくえ

- 長い消滅の入口に立つのか資本主義水野 和夫さんに聞く

- 興隆するアジアー蘇生する資本主義筑波大学大学院名誉教授/進藤 榮一

- 日本経済を長期停滞からどう脱出させるか暮らしと経済研究室/山家 悠紀夫

- 頑迷ドイツが生死を握るEUの不幸経済アナリスト/柏木 勉

- BREXIT―グローバリズムの終焉神奈川大学教授/丸山 茂

- 「働き方改革」にちらつく行政の姿勢転換和光大学教授・ジャーナリスト/竹信 三恵子

- 明仁天皇自身による象徴天皇制の再編強化筑波大学名誉教授・本誌代表編集委員/千本 秀樹

- 「高齢者の人権宣言」運動の提案大阪市立大学創造都市研究科教員/水野 博達

- 若者が生抜くー労働関連法教育の役割(下)NPOあったかサポート常務理事/笹尾 達朗

- [連載]君は日本を知っているか⑧神奈川大学名誉教授/橘川 俊忠