論壇

琉球独立論の潜勢力・南大東島

日本・沖縄を照らす「人工国家」

琉球文化研究所客員研究員 仲村渠 克

沖縄の著名な歴史家で県副知事を務めた高良倉吉(琉球大学名誉教授)、多様な媒体で活躍する批評家・編集者の仲里効は、共に1947年生まれ。そして沖縄・南大東島にある唯一の小中学校で席を並べた同級生だった(1954~63年)。そして、同じく沖縄・伊是名島にルーツを持つ。多感な年ごろを同じ境遇で過ごしたにもかかわらず、相反するほど政治的立場や思想を異にする。その二人の対論を通して、沖縄の歩みや課題を知ることができる読売新聞の長期連載は好企画だった。

その二人に加えて、現在、琉球独立論をリードし注目を浴びる松島泰勝(52歳)=龍谷大学教授=には、重要な共通点がある。それは、幼少期に南大東島で暮らしていたことだ。高良、松島の父は共に琉球気象台職員で、それぞれ父の転勤に伴い、島に渡った。南大東島の生まれ育ちの仲里は、兄が島の測候所に勤めていた。

高良、仲里の2人が高校進学のため島を出たのは63年の春。この年に生まれた松島とは直接、時間を共有してはいないが、それぞれの家族は、「気象台」を介して旧知の間柄だ。閉ざされた島という空間では、互助がなければ暮らしていけない。「南大東島」で「同窓」、そして「気象台」を基盤に、三人は濃密なコミュニティーの中で育った。

いま、沖縄は米軍普天間飛行場の名護市辺野古沖移設問題で、激しく揺れている。日米両政府と対峙するかたちで胎動してきた琉球独立論に、大多数の日本人は違和感を抱くだろう。また、恐らく、沖縄の中のさらに小さな島が、沖縄と日本の関係にどのような影響を与えるのか不可思議に思うかもしれない。しかし、筆者は、その島で育った彼らのバッグボーンをたどることで、現在の独立論の核心部分が見えてくると考えている。沖縄は数多くの小さな島から成る。日本から沖縄を眺めて理解しようとするときに、さらに小さな離島にも真摯に向き合うことなしには、独立論に対する理解は上滑りになるだろう。

帝国の新たな版図

最初に、南大東島の概略をみてみよう。

南大東島は、北大東島、沖大東島の3島から成る大東諸島の1つ。沖縄本島から太平洋側へ真東360㌔に位置し、東西約6㌔、南北6.5㌔、周囲20.8㌔の小島だ。現在 の人口は約1300人。サトウキビ製糖のモノカルチャー産業で知られる。県内の市町村別平均所得では、常に兄弟島の北大東村と1位を争う。

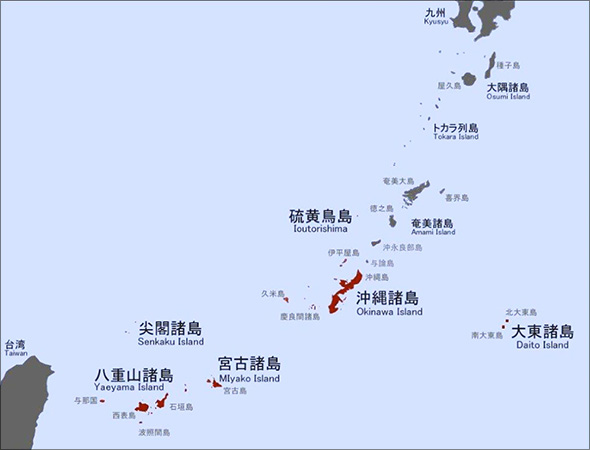

南大東島は沖縄本島から東へ360㌔、太平洋の孤島。石垣島は沖縄本島の南西410㌔(東京―大阪間)。尖閣諸島は石垣島の北北西170㌔、台湾の北東190キロ。中国大陸の南東330キロにある。

琉球では、それら島の存在はかねて知られてはいたが、長らく無人島だった。

17世紀の大航海時代、近海を往来する欧米列強の艦隊が難破して、漂着した形跡が見つかっている。1820年にロシア艦隊が、その艦隊名を取って「ボロジロ諸島」と名付け、英国海軍海図にも「ボロジノ島」と記された。米国のペリー艦隊も南大東島を探検した際に、大砲を打ち込み、植物標本を持ち帰ったという。

明治維新を経た日本がその版図を確定する流れの中で、1885年に日本国標が建てられ、沖縄県に帰属することが決まった。近代の帝国主義国家による勢力圏争いの真っただ中で、歴史に浮上してきたフロンティアの島なのだ。

本格的な開拓は、東京・八丈島出身の実業家、玉置半右衛門によるもので、1900年に23人が上陸。密林を拓き、適作物の試作を繰り返した末、サトウキビによる製糖業に乗り出した。

製糖会社は順調に発展を遂げた。経営権譲渡や合併などを経て、30年代には、東京・大阪・山口・台湾(6工場)・朝鮮・ジャワ島にも工場を持つ、植民地シュガーロードの一拠点となる。

製糖業が発展するにつれ、日本各地から移住者が集まり、琉球からも奄美や宮古・八重山を含めた各地から、多くの者が寄り集まった。日本支配下となった朝鮮や台湾からも労働者が入る。21年には人口4015人。出身地や言葉を異にする移動民がモザイク状に入れ込んだ状態だった。

島の全土を一つの会社が所有する「砂糖プランテーションの島」では、病院・学校・警察・郵便・鉄道といった基本的インフラまでもが、会社直営だった。島外逃亡を防ぐためか、島内でしか通用しない「金券」も発行されている。このコロニーに市町村制が敷かれたのは、第二次世界大戦後だ。

南海に突如出現した「人工国家」の成り立ちを考えれば、製糖会社社員と八丈島出身者が島の秩序の上部に位置し、小作の沖縄系を抑え込んでいたことは容易に想像がつく。ただでさえ、沖縄人への差別が濃厚だった時代だ。八丈島系と沖縄系の結婚はタブーだったという。酒席のケンカに端を発した衝突が拡大し、沖縄系500人余が八丈島系と4日間にわたり、対峙した事件も報告されている。

もともと両者の言葉や慣習には、大きな隔たりがあった。日本人が持ち込んだ神社や寺・神輿・地蔵といった建造物、江戸相撲・和太鼓・提灯行列・寿司・おやき・羊羹といった風習や食文化は、沖縄人には馴染みのないものだ。

反対に、沖縄集落の祭祀拠点である御嶽や一族の眠る亀甲墓、清明祭、ユタ、沖縄角力などといった沖縄の文化や慣習は、この島にはなかった。

沖縄本島との大きな違いは、鉄道が走っていたことだろう。沖縄本島では沖縄戦で破壊されたままだが、南大東島では07年から83年まで鉄道があった。サトウキビを畑から工場まで運ぶために、製糖会社が全長27.2㌔のレールを島に張り巡らせていた。外国製の蒸気機関車から後にガソリン、ディーゼル機関車に代わり、客車もある本格的なものだ。

幼き高良、仲里の目に映る風景は、次のようなものだ。「神社の境内で江戸相撲を取って遊び、お祭りでは神輿を担ぐ。提灯行列が灯る中、和太鼓が響き渡る。寿司をほおばり、おやつに羊羹やおやきをついばむ。夕焼けの中、音を立ててレールを走る機関車・・・・」。

沖縄の同年代の暮らしとは、明らかに別世界だ。中学卒業後、那覇に出た高良は留学生気分で、「『沖縄的なもの』は、私にとって見聞し、学び、身に着ける事柄だった」と記している。

時代を測る鋭い感性

いうまでもなく、気象台は、風向き・気温・気圧・潮流など、時時刻刻と変わる自然現象を機器でとらえ、指標で示す組織だ。沖縄本島の最東に位置する南大東島は、太平洋側の最前線基地として気象をいち早く観測し、組織中央に伝達する役目を担っている。

テレビやラジオの気象ニュースで耳にする「南大東島」は、太平洋のグアム周辺で発生した台風が琉球列島をかすめ、日本本土へと向かう通り道にあたる。軍事行動には、正確な気象情報と、その変化をリアルタイムで把握する組織体制が不可欠だ。そのこともあり、要衝の南大東島には早くから気象組織が置かれていた。

敗戦直後から、米軍は琉球領域の気象観測を実施していたが、50年にGHQ指令で、地元民による琉球気象局が創設される。世界各地に展開する米軍の中でも、「キーストン・オブ・ザ・パシフィック(太平洋の要石)」と称される沖縄では、米軍は沖縄側と特別な協力関係を築いた。米軍は技術指導を施したほか、沖縄側職員を海外研修に幾度にわたり送り出している。嘉手納基地気象部と琉球気象台職員が共に米国気象学会沖縄支部を設立、技術向上に努めた。

太平洋に突き出した位置にある南大東島には、WMO(世界気象機関)から高層気象観測所を設置するよう勧告が出され、62年から国際観測網の一つとして高層気象観測施設が稼働(毎日定時に定数回、気象用気球を打ち上げる)。太平洋で原水爆実験が相次ぎ、被害が懸念されたことを受け、その翌年には放射能測定装置も備えられた。孤島ながら世界最先端の機器が運び込まれ、「桜前線」「シベリア寒気団」「季節風」「放射能」といった用語が飛び交い、この小島が、広大な地球上の周辺域と連動していることが実感できた。

離島では、台風が襲来すれば、外界との船の往来が一週間近く閉ざされる。店頭から食料品が消え、家の中の米が底をつき始めると心細くなるという。特に育ち盛りの子供を持つ家々は、お互いに寄り添いながら、助け合わなければ暮らしていけない。幼いころから、風向きや潮流、目に見えない気圧など、自然環境が日々の生活に与える影響を肌身でもって感じることになる。三人の鋭敏な感性は、離島の気象台を身近に育ったことで養われたのだろう。

〝恩人〟キャラウェー

米軍に対するスタンスも、この島は沖縄本島とは大きく異なる。米軍政下では、米軍ジェット機が小学校に墜落した事件や、婦女暴行・殺人・傷害などが続発した。ひき逃げを起こしても事実上、無罪。沖縄住民の人権は蹂躙されていた。

沖縄における現地最高権力者は高等弁務官と呼ばれ、現役米軍人の中から選ばれていた。司法・行政・立法にわたり、絶対的な権限を掌握し、「沖縄の帝王」の異名を取った。中でも、歴代最長の任期(61年2月~64年8月)を務めたポール・W・キャラウェー陸軍中将は、自らの権限強化を図るとともに、強圧的な態度で軍政を推し進め、その政策は「キャラウェー旋風」と評された。「沖縄は独立しない限り、自治権は神話である」と発言した「自治神話論」は、今でも米軍の横暴を表すフレーズとして使われる。

しかし、大部分の沖縄人にとって暴政の象徴だったキャラウェーが、南大東では、島の恩人として崇められ、銅像さえ建てられているのだ。

入植者らは、製糖会社との間で「30年後には土地が開拓者の物になる」合意があったと主張して、戦後にその履行を迫った。しかし、会社の合併や終戦のドサクサなどが重なり、土地所有権は認められず、島を挙げた土地所有権獲得闘争が13年余にわたり続けられた。

61年、視察で島を訪れたキャラウェーに、島人は解決を直訴する。学校視察もあり、当時中学一年の仲里は、キャラウェーを乗せた軍用ヘリが砂埃を巻き上げながら、校庭に降り立つ光景を覚えているという。高良も、中学の生徒会代表の一人として出迎えた。

その後、紆余曲折を経て所有権が認められたことから、島民は「住民の声を聴く、民主主義の信念に基づいたキャラウェーの英断」と称えた。悲願成就の文言を刻んだ記念碑も建つ。皮肉にも、高等弁務官の万能の権限を示すエピソードでもある。

沖縄各地で住民の土地を「銃剣とブルドーザー」で奪い取った占領者である米軍が、南大東島では「アメリカン・デモクラシー」という理念の輝きによって、土地を与えた恩人とされる。思い起こせば、企業所有の南大東島に地方自治制度が敷かれたのは、米軍支配が契機だった。そして現在でも、米軍基地が存在せず、それゆえ米兵による人権侵害の実態を肌身で知ることは少ない。米軍の功罪に対する、この奇怪な反転現象は、この島で育った人々の政治的立場に少なからぬ影響を与えたことは否定できないだろう。

仲里、高良にとって、沖縄本島で見られる延々と続く米軍基地のフェンスの光景は非日常だったのだ。島外で高校三年間を過ごした後、それぞれ東京や愛知の大学(大学院)に進学しており、二十代後半に沖縄本島に戻るまで、基地オキナワは身近ではなかった。二人が多感な時期を過ごしたのは、このような歴史と地理的条件を持つ島だった。

「統治者の視点」

育った環境が同じだとしても、三者三様ともに、思考のスタイルや立ち位置が大きく異なる。最初に同級生の高良と仲里の来歴をたどってみたい。

学者としての高良の名を高らしめたのは、かつて琉球王国が東南アジア諸国との貿易で栄えた「大交易時代」の研究だ。薩摩支配から悲惨な沖縄戦、米軍支配と、それまで沖縄人がコンプレックスを抱きがちだった暗い歴史観を一転させ、アジア諸国と対等に交易して栄えたポジティブな時代を描いてみせた。

沖縄本島の北西部にある伊是名島で生まれ、父の測候所務めで、小学校一年の時に南大東島に転校した高良。離島から離島へ。そして那覇の高校を出た後、日本本土の大学に進んだ。

大海は、人間を島に閉じ込めるネガティブな外的要因ではなく、島と島を結びつける存在。人が来ては去ってゆき、文化や異国産を運ぶ。島から島へと渡り歩き、東南アジア諸国をフィールドワークで飛び回った高良にとって、まさに海は外界との懸け橋に違いない。

その高良が自らの政治的立場を鮮明にしたのが、提言『沖縄イニシアティブ』だった。要約すれば、「日本の中における沖縄の責任と可能性」を前提にした議論だ。日米安保と在沖縄米軍基地のプレゼンスを肯定し、その中で沖縄の生きる道を見出していくこと。その提言を貫くのは、日本国を俯瞰した統治者の視点だ。当然ながら、沖縄論壇では猛烈な批判を浴びることになる。

筆者は、その政治的スタンスには、「伊是名島生まれ」という出自が大きく影響している、と見る。400年余続く琉球国の始祖となる王様は、伊是名島生まれだ。この島から沖縄本島へ海を渡った農民が、自らの知恵と才覚で琉球国を築いた。

歴史学の道に進んだ高良は、古文書を読み込むたびに、我が島の生んだ英雄に思いをはせたにちがいない。日本でいえば、江戸幕府を開いた徳川家康の生育地に生まれた若者が、故郷と故郷の生んだ偉人に愛着と誇りを持つような素朴な感情だろうか。長州や薩摩の血を引く者が、幕末の英雄に憧れを抱くような感覚かもしれない。

高良は、エッセーなどで幾度となく「伊是名島」に触れている。王の生涯を描いた史劇が村によって企画された際には、その原案を担当。王生誕600年事業でも、高良原案の史曲が作成され、公演がNHKで放送された。ちなみに、沖縄国際海洋博覧会の沖縄館建設、沖縄戦で焼失した首里城の復元に尽力したほか、NHK大河ドラマ『琉球の風』の歴史考証も担当している。2000年沖縄サミットでは、クリントン米大統領が「平和の礎」でスピーチした原稿の作成にも携わっている。いわゆる国家プロジェクトの担い手だ。

伊是名島=琉球王=琉球王府=琉球史という関係は、高良にとって自らのアイデンティティーの背骨を成すものだ。「統治者の視点」を帯びる素地がそこにあるのだろう。

「島の内側」を見る目

政治色が強く、現実志向の高良に対し、仲里は批評家という肩書が示すように、思想的な分野が活動のフィールドだ。国内外の評論家や思想家を引き合いに、ポストコロニアリズムに絡めて「沖縄」を描き出す。「日本本土」と「沖縄」の関係を、内省的に捉え返す試みといってもいいだろう。

「沖縄」を回転軸に、両者の生きる世界は対照的だ。読売新聞の対論の締めくくりに、仲里はこう漏らす。「高良さんは、沖縄を日本というフレームの中に位置づけている。私は、そのフレームに必ずしも内属できないエッセンスがあり、そこに沖縄の可能性を見出すべきだと考えている。彼が鳥の目だったら、私は虫の目かもしれない」

対論の企画者も、高良の言葉は「治者の論理」に貫かれていると評する。

それらに対して、高良は、仲里に辛辣な言葉を投げ掛ける。

「県民の幸せのための具体策を考えているのか疑問に感じる。問題点を指摘するだけでは済まない」

「思想性を持った知識人にしか分からないような議論ではダメだ。これからどうするんだということを庶民に分かるようにしなければ」

「仲里さんの主張を聞くべき人間は誰なの? あなた自身なのか? 誰のために議論しているのだろうか」

難解な言葉を用いて抽象的な論をつむぐ仲里と、現実政治にコミットしてきた高良とは、その議論の歯車はどこまでもかみ合わない。

それは、やはり仲里が「南大東の生まれ育ち」ということが影響しているのではないか。閉ざされた小島では、常に日本人と沖縄人が向き合わざるをえない。一方で、孤島では助け合わなければ生活が不自由だ。表面的には友好が演じられるが、心の奥底ではわだかまりが燻り続ける。沖縄戦までは、日本人が幅を利かせていたが、サンフランシスコ講和条約で日本と分離された後は、沖縄管轄となり、主従関係が入れ替わった。そして、時の移り変わりとともに、日本と沖縄の文化・慣習・言葉が混じりあい、調和が生まれる。

仲里の思索の営みは、この島の歩みと重なりあうと、いえるだろう。南大東島という枠の中で、自らの根っこを掘り下げながら、「日本」と「沖縄」との関係の在り方を模索し続けている。

南大東小中学校の創立周年事業で、島の歴史を盛り込んだ村民劇が上演されたが、そのオリジナル脚本に協力を依頼されたのは、クレオールの仲里だった。まさに仲里こそが、この島の「語り部」たりえた。この島に生まれ、この島に根っこを置き、島人の視点から「沖縄」や「日本」を見るのだ。高良のように父の転勤に伴って、島を通過する存在ではない。「統治者の視点」の高良とは、どこまでも対照的だ(仲里は父が伊是名島からサトウキビ畑労働者として移住してきた点で、伊是名島生まれの高良よりも、琉球王との距離感は近くはない)。

その上で、両者の共通点を挙げるとすれば、やはり「米軍」は学習するものだったことだ。米軍の存在を身近に感じてこなかった事実は大きい。

「統治者の視点」から米軍基地を肯定する高良は、被害者の立場から米軍を告発し続ける大多数の沖縄住民とは大きなズレがある。

また、好むとも好まざるとも、米軍と共生せざるを得なかった沖縄住民にとって、基地の恩恵や被害といったものは抽象的なものではない。「基地依存」をテーマに、仲里は「『振興策』が沖縄を蝕んでいく」という一文を書いているが、軍用地売買の看板めぐる風景を考察した結論で終わっている。その現状は、住民は十分すぎるほど知っていて、その基地依存構造を打破する具体的な経済政策を見出せずに、呻吟しているのだ。米軍の存在は、仲里のような思想的営みだけで乗り越えられるとは、受け止められない。

読売新聞の対論で、両者がそれぞれ相手の欠点を突いているが、ともに的を射ていると思う。幼なじみで互いに相手をよく知るだけに、その指摘は、第三者が思う以上に、重い意味を持っている。二人ともに米軍と向き合う立脚点が、大多数の沖縄人と異なるゆえに、彼らの議論は空回りを繰り返しているように感じる。

先住民と自己決定権

現在の「琉球独立論」をめぐっては、松島が主導者と目され、仲里も肯定の立場、そして否定側の代表ともいえるのが高良だ。対局に位置する松島と高良を対比することによって、琉球独立論の核心部分を示したい。

松島は、先輩二氏よりもひと回り下の世代。両親の出身地・石垣島で生まれ、南大東島、そして与那国島で育つ。日本「復帰」は小学校3年生のとき。沖縄本島の高校を出て、東京の大学(大学院)で学んだ。

外務省の専門調査員として、グアムの日本総領事館、パラオの大使館で研究・調査を行い、滞在中は太平洋の多くの島々をフィールドワークで飛び回った。専門の島嶼経済学・開発経済学を深める過程で、かつて独立国でありながら、帝国主義国家によって植民地とされたグアムやハワイなどの先住民に関心を深め、世界各地の独立運動の事例も学ぶ。

しぜんと、古より琉球に住む人々、明治維新の廃藩置県で滅ぼされた琉球国の歴史との重なりあいを実感する。南大東島については、「日本人・日本企業によるサトウキビプランテーションは、太平洋諸島のプランテーションとの連想に結び付き、世界と琉球を関係させる結節点に位置している」という。

現在、琉球独立を唱えながら日本国内だけでなく、米国・中国・台湾・太平洋を飛び回り、国連でロビー活動も展開する。

島嶼・海外で暮らした経験において、松島のほうが豊富だ。先輩二氏は「沖縄と日本」という枠を前提とし、沖縄と日本の関係性に重きを置くが、松島はその活動の地理的領域が広く、歴史を見渡す射程も深いように感じられる。

彼の琉球独立論の根幹をなすのが、「先住民」と「自己決定権」の概念だ。まさに、松島と高良で、大きな違いがあるのは、「先住民」と「自己決定権」への認識だ。

高良は「沖縄の島々に住み、歴史を形成した人々が、日本文化の一環に属する文化の持ち主であったことは学会の常識である」とし、以下の言説を繰り返し主張している。「沖縄は、日本化へのプロセスの過程にある」「沖縄は日本の植民地ではない」「制度としての沖縄差別は存在しない」。沖縄は日本の一部であり、両者の個性は時間とともに溶けあい、これからも移り変わっていくという歴史観だ。

南大東島については、「100年をかけて沖縄化した島」と見る。共に入植者である日本系と沖縄系の対立は時とともに和らぎ、いまでは八丈島系の人々が沖縄言葉を使い、泡盛を愛飲している。八丈島言葉の民謡が、沖縄の三線の音色で歌われる。「南大東島で味わった幾多の体験を反芻しており、そこから浮上する意識というものは、沖縄を考える際の私の基底の一部になっている」という。高良は、感受性豊かな時期に育った南大東島への歴史認識を、そのまま「沖縄と日本」の関係性に引き写しているかのようだ。

再確認しておきたいのは、南大東島は開拓民によって造られた「人工国家」という歴史的事実だ。そこには先住民は存在しない。両者に対立をもたらす、米軍基地も存在しない。

しかしながら、歴史的事実として、この沖縄の島々に、琉球国というれっきとした独立国があった。いわゆる「沖縄人」と「日本人」が、同時期に入植して住み着いたわけではない。明治政府が軍隊を送り込み、琉球国を滅ぼしたのだ。

いま沖縄は、日米両政府が過重な米軍基地を押し付けていることに対し、「先住民」や「自己決定権」をキーワードに国際社会に向かってその不条理を訴えるようになった。「オール沖縄」「島ぐるみ」の後押しを受けて、翁長雄志知事が国連人権理事会(ジュネーブ)に出向き、「自己決定権」をキーワードに異議を唱えるに至った。

ことし8月、国連の人権理事会特別報告者が沖縄を視察し、「基地の集中する状況は差別的であり、日本政府に言語や文化を保護する責任がある」と述べたが、同様な勧告はこれまで幾度となく出されている。日本政府や高良は「沖縄住民が先住民であること」や「差別性」を否定するが、国際社会では、日米両政府による差別政策が指摘され、沖縄人は「自己決定権」を持つ「先住民」と見なされているのだ。

琉球史に造詣が深い高良をもってさえ、「先住民」と「差別性」を度外視しなければ独立論を否定することができない。

そのことを突き詰めて考えれば、例え米軍基地が消滅しても、琉球独立論の根拠は消えないことが分かってくる。米軍基地の歴史は70年、日本・薩摩の侵略からは400年のスパンだ。この400年余にわたる琉日の関係性を、世界史の中に位置づければ、琉球の島々に「先住民」がいた事実と、琉球の人々が「自己決定権」を持っていることの重要性に、気付くはずだ。

日本本土が、あらゆる局面で沖縄の自己決定権を認めない限り、琉球独立論は、熾火のごとく燃え続けると思う。

(敬称略)

【主な引用・参考文献】

・南大東村史編集委員会編「南大東村史 (改訂)」1989年、南大東村役場、

・南大東村役場「平成22年度版村勢要覧」

・沖縄気象台編「沖縄気象台百年史」1990年

・読売新聞西部本社文化部編、仲里効・高良倉吉著「対論『沖縄問題』とは何か」2007年、弦書房

・沖縄タイムス社「沖縄大百科事典(上・中・下)」1983年

・琉球新報社「沖縄人国記」1999年、新報出版

・高良倉吉・大城常夫・真栄城守定著「沖縄イニシアティブ」2000年、ひるぎ社

・高良倉吉著「切ない沖縄の日々」1995年、ボーダーインク

・仲里効「〈内国〉植民地の誕生|大東島・開拓と植民のインターフェイス」、西成彦・原毅彦編「複数の沖縄 ディアスポラから希望へ」2003年、人文書院

・松島泰勝著「琉球独立論」バジリコ出版、2014年ほか

・沖縄タイムス文化面連載「沖縄の20世紀㉒ 南北大東の開拓」2000年11月25日付

なかんだかり・かつ

1966年まれ。琉球文化研究所客員研究員。『月刊琉球』(Ryukyu企画)時評担当。季刊『環』(藤原書店)2014年冬号小特集「沖縄はなぜ日本から独立しなければならないか『日本人の排外主義こそ問題だ』」など。

論壇

- 辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想ジャーナリスト/池田 知隆

- 琉球独立論の潜勢力・南大東島琉球文化研究所客員研究員/仲村渠 克

- 冷戦下での文部省体制の確立前こども教育宝仙大学学長/池田 祥子

- 翁長知事が国連人権委理事会で訴え沖縄県知事/翁長 雄志

- 日本の社会運動に新たな可能性示すシールズ/奥田 愛基