論壇 特別寄稿

辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想

民に寄り添う沖浦ワールドの魅力を語る

ジャーナリスト 池田 知隆

はじめに

第1章 海賊だったマルキスト

第2章 三つの転機―安東仁兵衛、野間宏、高橋貞樹

第3章 旅する学者―瀬戸内を歩く

第4章 かぐや姫伝説をたどって―竹の文化と南方系海民

第5章 インドネシアの島々から―日本の古層を探る

第6章 辺境と先端―新宮からの目

第7章 虚像をあばく―漂泊民「サンカ」の幻

第8章 人生の磁場―足元を掘り続けて

第9章 「語り部」としての学芸人

第10章 人生の光芒―青春を総括すること

おわりに

はじめに

沖浦和光さんが逝った。1927(昭和2)年の元日生まれで、昭和の歴史と共に年を重ね、戦後70年目の夏、この世を後にした。享年88。沖浦さんといっしょに歩いた瀬戸内やインドネシアの島々の旅、和歌山県新宮市での合宿などが楽しい思い出として次々と浮かんでくる。いつも少年のようにきらきらと目を輝かせ、好奇心があふれんばかりの笑顔をしていた。

インドネシアの海辺にて

気さくで、いつも熱い血が流れていると感じさせる人だった。戦後まもなく、全学連結成の中心メンバ―として活躍し、青春の血をたぎらせた。一時期、「革命的ロマン」に身を投じたが、その後、被差別民や海や山の漂流民、遊芸人、香具師、陰陽師など日本の歴史の闇に埋もれていく人々に温かいまなざしを注いでいく。

その視点の低さ、現場に足を運び、丁寧なフィールドワークを重ねて実証していく手法、行動力、そして周囲の人びととの熱い連帯感‥‥。沖浦さんから学ぶことは尽きなかった。その学問的業績の幅は広く、多岐に及んでいる。それをきちんと評価し、解説するほどの力量は私にはない。それに沖浦さん自身が、近く刊行予定の「青春の光芒 ― 異才・高橋貞樹の生涯」(雑誌『ちくま』連載、2007年6月―2012年3月)の中で、自らの人生、思想遍歴を歴史的に見つめ直している。いまはただ、その思いをしっかりと受け止めたい。

人には誰にでも〈人生の磁場〉がある。この世は出会いで決まる。そのほとんどは偶然によるが、人間の生は、いつ、どこで、何に出会ったか、それによって大きく違ってくる。沖浦さんは繰り返し熱っぽくそう語りながらも、弱者や恵まれない人、運の悪い人、そして歴史に闇に消えていった死者たちに常に温かい目を向けていた。

私は沖浦さんとの出会いを通して、どれだけ人生を豊かにしてもらったか。沖浦さんの強烈な磁場に引き寄せられた一人として、個人的な思い出をたどりながら「沖浦ワ―ルド」の魅力を語ってみたい。

第1章 海賊だったマルキスト

「お―い、こっち、こっち」

酒盛りの真ん中で沖浦さんがあぐらをかき、手招きしていた。「よう、来てくれましたなあ」。目を輝かせ、実にうれしそうだった。1993年の春、人文書院(京都)の編集者、落合祥尭さんに誘われ、姫路市の被差別地区で皮革産業「白なめし」の実地見学会に参加したときのことだった。新聞記者として顔を出した私を心から温かく迎えてくれた。

「白なめし」とは、国内産の赤牛の皮をなめす技法のこと。化学薬品はつかわず、塩と菜種油でなめしていく。甲冑、武具、馬具として生産され、現在は剣道用の竹刀の柄に使われている。この技法は千年以上の歴史を持ち、被差別部落の人たちの間で受け継がれてきたが、だんだんと消えつつあった。

冷たい風が吹きすさぶ河原での「なめし」の作業。全国大学同和教育研究協議会に集った人たちといっしょに見学し、その後の懇談会は恒例の同窓会のような雰囲気だった。なごやかな談笑の輪が広がり、その中心に沖浦さんがいた。

「私は、ね。『沖』と『浦』という名前の通り、三代前までは船乗り。わが『家系』は瀬戸内の海の民なんです。故郷に残る伝承によれば、<村上水軍>にいきつき、いわば海賊の末裔です」

そう言われれば、沖浦さんは海賊たちの頭領のようにも見えた。周りの人たちも「まあ、そうだろうな」と、にこやかに相槌をうっていた。その場の集まりは、いつしか海の民、山の民たちによる宴のように思えてきた。

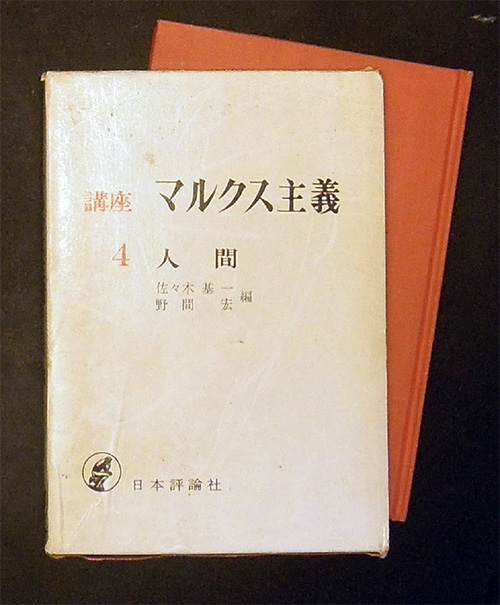

その初対面での沖浦さんの印象に私はすっかり驚いた。ざっくばらんで、とても気さくなおじさんだったからだ。それまでの私にとって「沖浦和光」は、いかついゴリゴリのマルキストというイメ―ジだった。1970年安保の政治の季節。政治学専攻の学生だったのに、マルクスをまともに読んではおらず、いくぶん気恥ずかしい思いでいたときに、手にしたのが『講座マルクス主義』(全12巻、日本評論社刊)だった。真っ赤な装幀の本が白い箱に収められたこのシリ―ズ本の刊行が始まったばかりで、その中で沖浦さんが大きな柱のようにどんと居座っていた。

なにしろその執筆量の多さに驚いた。第1巻「世界観」では「マルクス主義世界観の形成」、第2巻「科学とイデオロギ―」では「情報革命と現代資本主義」、第4巻「人間」では「マルクスにおける人間と社会」、第5巻「芸術」では「近代美学の展開とマルクス主義芸術論」といういずれも長い論文を書きまくっていた。精力的というか、超人的というか、まずその腕力に舌を巻いた。世界観から人間論、芸術論までなんでもかんでもマルクス主義の視点からバッタバッタとなで切りにしていたのだ。

手元の第4巻「人間」を開いてみると、1970年12月刊行で、私は翌年1月に購入している。沖浦論文は100ページにわたって近代思想史をたどりながらヘ―ゲル、マルクスを論じているが、私は赤線を引きながら必死に読み解こうとしたものの、まったく歯がたたず、途中で挫折していた。ただ巻末の文芸評論家、佐々木基一の「『マルクスにおける人間』よりも『人間におけるマルクス』のほうが大切ではないか。イズムのために人間が存在するのではなく、人間のためにイズムが存在するのは自明の事柄。それが倒錯すると、イズムの教条化が起こる」という指摘に傍線を引いている。理論よりも人間を見るべきだという視点に共感したのを覚えていたが、沖浦さんの論文のレベルにはまったくついていけなかった。

このほか『マルクス主義芸術論争』(沖浦和光編、合同出版社、1963年)では、ソビエト、ポ―ランド、キュ―バの文学、音楽、芸術の課題を軒並み紹介し、その論争の歴史的背景について25ページにわたってこれまた熱っぽく書きまくっている。マルクス主義論壇における屈指の論客で、強力なアジテ―タ―のようでもあった。

そのように『マルクス主義講座』を通して抱いていた沖浦さんへの先入観は、最初の出会いで一挙に崩れさった。人は直接会ってみなければ、わからない。目の前の沖浦さんは開放的で、すこぶる素敵なおじさんだった。私はその後、旺盛な好奇心にしたがって旅して歩き、新たな知見を集積していく沖浦さんについて歩き始めた。

第2章 三つの転機―安東仁兵衛、野間宏、高橋貞樹

沖浦さんはいったいどのような思想遍歴をたどっているのだろうか。まずは簡単に略歴をたどってみる。

浪速高校時代

大阪府北部の箕面の農村で幼少期を過ごし、大阪市内の下町「新世界」『釜ヶ崎』周辺で育った。しかし、「祖父が外国航路の船乗りだったから、わが家にはいつも異国の風が吹いていた。私は早くから西洋かぶれだった」という。会社員だった父親は早稲田の商科時代、 築地小劇場の芝居に入りびたり、文芸評論家を志望していたらしい。

知的好奇心、教養、漠とした野党精神、それに加えて「下町気質」。そんなところから、知らず知らずのうちに人間として<骨格>が形成され、また<原質>みたいなものもつくられたようだ。大阪のミッションスク―ル、桃山中学校(現桃山学院高校)から旧制浪速高校に進み、18歳で敗戦を迎えている。激動する社会の中で、青雲の志を抱いて東京大学へ。文学部で英文学を専攻し、中野好夫教授についたが、学生運動のほうに情熱を注いでいく。その人生における大きな出会いとして沖浦さんは、次のような転機をあげている。

<第一>に、戦後すぐの学生運動の体験だ。軍国日本が崩壊したあとの疾風怒濤の時代、「もう一度生き直そう」とそれまでの「神国日本」の思想から西洋の新思潮を全身で浴び、文学、芸術を学びながら政治活動に没頭した。「昼はマルクス主義、夜は実存主義」で明け暮れた。東大の共産党細胞キャップにもなり、全学連結成に深くかかわる一方で、文学、芸術を愛し、仲間たちと濃密につきあったこと。

<第二>は、1970年代初め、西欧での留学。幼いころからヨ―ロッパに憧れていたが、実際に西欧世界を肌で感じるうちに、自然を征服し、破壊していく価値観や成熟した市民社会の崩壊などそれまでの幻想から醒めていった。73年に帰国の途中、立ち寄ったインドで激しい衝撃を受け、インダス文明以来の歴史の底の深さ、ヒンズー教・力―スト制のもとで生きる人々を通して自らの文明観の底の浅さを思い知らされた。翌74年にはエチオピア、タンザニアと全く未知のアフリカの地を訪れ、その思いを深くしていく。

<第三>に、自らのル―ツをたどり瀬戸内から南太平洋の辺境の島々を訪ねていくなか、日本の被差別民や漂泊している人々の芸能、文化に真正面から向きあうようになったこと。そして後述するが、特に高橋貞樹(1905~35)の『特殊部落一千年史』(更生閣、1924年)との出会いが最も大きな転機となったという。

それぞれの時期に「キ―マン」ともいえる人がいる。

第一の転機では、安東仁兵衛(1927~1998年)だ。東大で沖浦さんとともに学生運動のリ―ダ―として活躍し、東大で戦後初の退学処分を受けた。1959年、雑誌『現代の理論』創刊に参加し、構造改革路線を打ち出した論客として知られる。その安東の著書『戦後日本共産党私記』(文春文庫、1995年)で、当時の学生大会での沖浦さんのことを次のように活写している。

中学教師時代

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

「沖浦の迫力はすさまじいものがあった。浅黒く張った額の下のかなつぼ眼は鋭く光り、関西弁特有の抑揚もこの時ばかりは”凄味”を帯びて響いた」

「(会場で抗議を受けて)回答に立った沖浦の態度は一変してきわめて低姿勢、例の関西弁も今回はほんらいの雰囲気をとりもどし、適当に笑声を誘いながら『真意を諒とせられたい』といった弁明をおこなった。カメレオン的変幻を平気でやってのける一箇の怪物的な男ではあるまいか、という印象が刻印された」

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

そして(因みに彼のアダ名は”ゴリカン”、ゴリゴリと強引に押し通すが故であろうが、”ゴリラ”的イメ―ジも加味されていたのではないか)と付け加えている。

当時の沖浦さんの周辺には、読売新聞のドンとなる渡邊恒雄氏から西武グル―プの元総帥、堤清二、そして初代全学連委員長の武井昭夫らそうそうたる人物が綺羅星のようにいた。学生運動における沖浦さんの行動については、先の安東の本や沖浦さんの『青春の光芒』で詳しく書かれているので、ここでは触れない。

政治の嵐をまともに受け、後に共産党から除名される。時の権力との闘いを通してイデオロギーという<共同幻想>の虚妄を知り、人間のもつ弱さ、おろかさもかみしめた。そして労働者や下請けの町工場の多い東京都大田区の大森第八中学に英語教師として赴任し、同僚だった英語教師、恵子(やすこ)さんと出会い、結婚。その後、母校の英文学の教師として誘われ、1961年、大阪に赴き、研究生活に没頭していく。

第二の転機では、野間宏(1915~1991)との出会いだ。沖浦さんは、西欧留学では「成熟した市民社会の崩壊」に幻滅したとだけ簡潔に書いている。ヨーロッパ社会と直接触れるなかで、沖浦さんの体に深くしみこんでいた<下町気質>との肌あいがあわなかったのだろうか。西欧の市民社会の論理はそのまま日本に適用できるものではない。ロンドンからの帰途、アジア、アフリカの過酷な世界に触れ、それまで抱いていた西欧的な価値観が崩れていく。一時的に茫然自失の状態に陥っていたそうだ。

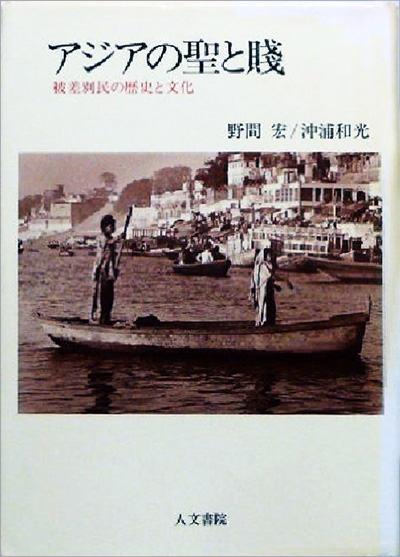

野間 宏

だが、野間と語り合うなかで、自らの世界観を解きほぐし、ふたたび作り上げていく。野間は一回り上にあたり、戦後すぐ、東京・本郷の小さな借家に住んでいた野間宅に押しかけると、兄貴のような感じで気安く受け止めてくれたという。いつも「マルクス思想と現代革命」について論じあってきたが、野間は特に仏教への関心が深かった。

当時、『青年の環』をはじめとして被差別部落を軸にした作品、論考を多数発表していた野間とともに、インドの被差別地区などを歩いて回った。その後、中国の「良賎(良民と賎民)制」やインドの「カースト制」を視野に入れて、日本賎民史について縦横に展開していく。1978年に始まったその二人の対話は、週刊誌「朝日ジャ―ナル」に掲載され、同編集部にいた千本健一郎さんは「インドという新しい触媒をえて、この場でいっきに爆ぜかえる思いがした」と振り返っている。それらの研究は『アジアの聖と賎』『日本の聖と賎』(中世篇・近世篇の巻、いずれも人文書院刊)となって結実していく。

●高橋貞樹の発掘

最大の出会いとしての第三の転機は、水平運動家、高橋貞樹を知ったこと。戦後まもなく古本屋で高橋の『日本プロレタリアートの問題』(希望閣、1931年)を買い、読んではいたが、思想的に大きな衝撃を受けたのは1968年にでた復刻版の『特殊部落一千年史』を手にしたときだ。高橋19歳のときの著作で、発売直後に発禁となり、幻の名著と言われていた。

高橋貞樹

その本は「アジアの各地からこの列島にやってきた日本民族の諸源流から説き起こし、古代天皇制国家のもとでの身分制度の形成史をとらえている」と驚嘆した。日本史を通底する〈聖〉と〈賎〉という意識、日本文化の深層を流れている「賎民文化」という伏流水を発見し、被差別民の立場から人間の真の自由を求める高橋貞樹の情熱に心をゆさぶられたという。

「高橋貞樹を知ったとき、本当に喜んでいましたよ」と妻の恵子さんも振り返っていう。「友人に会うたびに、高橋貞樹を知っているか、と聞いても、誰も知らない。とても悔しがっていましたね」

高橋は大分県速見郡御越町(現在の別府市)に生まれた。東京商大(現一橋大学)に進んだが、そこでの講義に失望し、当時の社会主義運動のリーダーだった山川均のもとに走った。17歳だった。1922年3月、水平社結成の報を聞くや、奈良の被差別部落に入り、水平運動の第一線に立った。少年期から肺を病んで体が弱かったが、それにもめげずに、水平社創立期の理論的リ―ダ―となり、20歳で『世界の資本主義戦』(白揚社、1925年)を出版している。「翻訳を基調としているとはいえ、資本主義列強の現状分析としては先駆的な仕事」だったという。

翌26年、ソ連に行き、国際レーニン学校に入る。コミンテルン本部で日本共産党の実質的な日本代表の一人として活動した。28年、大弾圧による日本共産党の組織潰滅の報を聞くと、共産党再建の任務を帯びてシベリア経由でひそかに帰国。地下活動に入るが、まもなく逮捕され、懲役15年を求刑された。佐野学や鍋山貞親に続いて転向を表明し、服役したが、35年11月に病死した。30歳の短い生涯だった。

そこに<青春の墓標>を見たのだろう。沖浦さんは、高橋貞樹の著作、人生をわがこととして読み込んでいく。

「高橋は転向者として、革命運動の正系史からは消されているが、その転向は決して天皇制ファシズムへの屈服ではなかった」

そして「当時の世界革命組織であるコミンテルンのセクト主義的官僚主義を批判し、スタ―リン主義のもとでの共産主義は真の社会主義ではないことを鋭く指摘し、そのソビエト体制批判の矛先は今でも的を射ている」と強調した。

一個の人間は小さな寄る辺なきものとはいえ、巨大な国家と対峙できる存在だ。高橋のそのような視線に深く共感し、沖浦さんはその研究に熱中していく。それも単に文献資料の森に入るのではなく、高橋の人生を通して近代日本の社会主義運動の姿を克明に検証していった。そして『特殊部落一千年史』を改題して『被差別部落一千年史』(沖浦和光校注、岩波文庫、1992年)を刊行、高橋貞樹の再評価を世に問うた。

第3章 旅する学者―瀬戸内を歩く

「菅江真澄、宮本常一、そして沖浦和光」

作家の五木寛之さんは、好きな日本人の学者としてこの三人をあげている。江戸時代後期の旅行家で博物学者の菅江真澄(1754~1829)も民俗学者、宮本常一(1907~1981)も旅を日常として生きた学者であり、沖浦さんもまた「旅する学者」だ。

五木さんはいう。

「書斎にこもって思索にふけっているときよりも、この三人の学者は旅をしているときのほうが、はるかにいきいきと頭脳が活躍しているのではないだろうか」

日本では「聖(ひじり)」といわれ、大きい寺に属さず、日本各地を歩き、学び、説き続ける遊行僧は平安の昔から人々に敬われてきた。「聖」という文字をよく見ると、「耳」を「呈する」と書き分けることができる。庶民の声に耳をそばだて、その思いを汲みとる人という意味で読み解くこともできなくはない。沖浦さんは、辺鄙な村を訪ねて古老の話に耳を傾けてきた。

私も親しくさせてもらうと、何事によらず、まず旅に誘われた。思いついたらすぐにのめり込み、周囲の人たちをすっぽりと巻き込んでいく。それこそ、「疲れを知らない子どものように」目をきらきらと輝かせながら歩きに歩いた。

1980年代、海民としての祖先のル―ツを明らかにするための研究に本格的に取り組んだのは、瀬戸内のある小学校教師からの問い合わせの電話だった。子どもたちから二つの質問を受け、どう答えていいのか教えてほしい、という内容だった。

一つは「漁民は、士農工商に入るのですか、それ以下の身分とされていたのでしょうか」と尋ねられたそうだ。もう一つは、島の被差別部落の子どもから「先祖が何か悪いことをしたから差別されたのか。〈えた〉とされた理由は何ですか」と問われたことだ。沖浦さんは「そのことにとっさに答えられなかった」と率直に振り返る。一知半解の生かじりの知識ではとても即答できない重い問題だったし、島々の被差別部落の起源について考えてもいないことだったからだ。

沖浦さんの故郷は、<平家落人伝説〉の残る安芸国鞆の浦(広島県福山市)の平の浦。その地の祖先をたどると、秀吉の「海賊禁止令」によって16世紀末に壊滅した村上水軍の末裔だろうということがわかった。しかし、そこで「沖浦」を名乗る一党は見つからず、「わが祖先は、名を残した水軍の武将ではなくて、彼らに使役されていた水夫(かこ)、つまり日ごろはただの漁夫だったのだろう」と推測する。

海民は生活記録を残すことはなく、歴史、民俗の文献史料も極めて少ない。その代わりに説話・伝承の類はたくさん残っている。古代・中世の島民たちの暮らしや海賊・藤原純友の乱から始まる海賊衆の末路、近世における賤民政策、近代以降の島嶼部の差別、港町の栄枯盛衰・・。子どもたちの問いをきっかけに故郷の歴史を調べ始め、数十回にわたって瀬戸内の芸予諸島を中心に歩いた。

そこには「家船(えぶね)」とよばれた船を住まいとする人びとがいた。海の上で生まれて海で死んでいく漂流民だ。毎日の漁が真剣勝負で、子どもたちも寺子屋や学校に行けない状態だった。こうした人たちが、後に「陸上がり」といわれる陸の上での定住生活をするようになっていくが、漁業権が与えられず、村の寄合などからもはずされ、差別されていった。

沖浦さんの調査によると、船稼業や漁労に従事した海民は、古代・中世では全人口の数パ―セント程度。人口が増えた近世末でも、農民と比べるとその数はきわめて少なかった。厳しい身分制度に人々が縛りつけられていた徳川時代でさえ、漁民の大半は国の員数に入れられていなかった。

●瀬戸内から東南アジアへ

海民のうち定住地を持たない者は戸籍制度から漏れてしまう。そのうえ、仏教は殺生を禁じている。しかし、魚をとることを仕事にしている限り、殺生は避けられない。魚をとって殺生の罪を犯し、戸籍制度から漏れ落ちる海の民は、国家の身分秩序のなかで賤民と見なされていった。

そんな海民の生きかたを、仏教の視点から見て「人間として間違いではない」と保証したのが鎌倉新仏教だった。「われは“せんだら”なり」という日蓮が海民の出身であり、沖浦さんは、日蓮が使ったその「せんだら」という言葉がインドでカースト制の外に追いやられた被差別民を指すことに注目した。

瀬戸内の海民の多くは、親鸞の「悪人正機」の教えに帰依していった。村上水軍にも参加して本願寺勢力を支持し、織田信長と戦った。しかし、信長との戦に破れ、後にその一部は不利な条件の陸地に住み着くことを余儀なくされた。漁業権は与えられず、周りからは賤民と見なされ、近代まで生きのびてきた。

これらのことは、国家や「中央」や「正統」からの視点からは見えてこない歴史像だ。全国の被差別部落の数は約6000といわれるが、そのうち1000部落は瀬戸内の島々にあるという。そのような海民の生活の姿は「近代化」の波を浴び、消えていこうとしていた。

「つまり私の家系は、古代ヤマト王朝以来の農本主義的な統治観念からすれば、明らかにマイノリティ集団であった海民系である。したがってわが『人柄』も、定住農耕民とはかなり異なる海民気質である」(「青春の光芒―異才・高橋貞樹の生涯」から)

沖浦さんの真骨頂は、「タブーに挑戦していく勇気」であり、「人間に対する尽きせぬ興味」にある。そして海民のまなざしで調査、研究を深め、その成果は『瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて』(岩波新書、1998年)や『瀬戸内の被差別部落 その歴史・文化・民俗』(解放出版社、2003年)などに実証的に詳しくまとめられた。そこに貫かれているのは、海の民が果たしてきた歴史的に大きな役割であり、瀬戸内の視点から見た日本列島の歴史だ。

さらに『瀬戸内の民俗誌』の副題に「海民史の深層をたずねて」とあるように、それらの著書は2万年前、いまは東南アジアの多島海に姿を消した「スンダランド」の人々の行方をたどり、昭和になって姿を消した遊女たちの船「おちょろ船」にまで及んでいる。その研究の構想は気宇壮大で、しかも微細なところまで目が届いていた。

2万年前の氷河期の終わりごろ、東南アジアの多島海は、現在「スンダランド」と呼ばれる陸地だった。氷河期が終わり、海が広がり始めると、それまでの陸地に住んでいた人たちは移動していく。その一部の人たちが中国に渡り、抗争のはてに日本に渡ってきたのが「倭人」であり、フィリピン、台湾から南西諸島経由で入ってきたのが九州南部に独自の文化を築いていた隼人であろう、というのが沖浦さんの説だ。東南アジアの海辺の村に残っている風俗習慣や中国、日本の史料、神話・伝承を重ね合わせ、そのように推定していったのだ。

西洋の海では、古くからフェニキア人やギリシア人たちが海に乗り出し、海洋文明を築き、ギリシアの古典文化を支えた。それが今日に至る西洋文化を支える大きな柱になったのは、西洋の海民たちがオリエントの文字を自分たちの文字として使い、数々の記録を残したからだといわれる。しかし、東南アジアの海民たちは文字を持つことなく、文化の伝承は途絶え、消えていったという。

そのようななかで、沖浦さんが瀬戸内の漁民たちの源流をたどると、二つの系列があったという。一つは、太古の時代に朝鮮半島から北九州に渡ってきた集団で、それがしだいに東に移動して瀬戸内に住み着くようになった。

もう一つは黒潮に乗って南海から九州の南端にたどり着いた集団で、それは南九州の先住民「隼人(はやと)」系だ。そしてアジアの各地方から日本列島にやってきた海洋民族の系譜を含め、海に生きた人たちの歴史の深層を探り、沖浦さんの視野は東南アジアへと広がっていった。

第4章 かぐや姫伝説をたどって―竹の文化と南方系海民

日本の最も古い小説として「竹取物語」がある。そこで展開されている「かぐや姫」伝説の原郷は、竹の文化が盛んな南の島々ではないか―。沖浦さんは、瀬戸内の海民のル―ツをたどり、鹿児島の南方系海民、隼人から東南アジアの島々へと旅していくうちにそう直観した。

「竹の民俗」、「南太平洋の島々」、「海洋民隼人」、「竹細工の歴史」―この4つを軸に歴史的な流れと民俗の変遷をたどった。そうして列島の古層に連なる水脈を掘り起こしていくうちに、南太平洋系の民俗文化を「培養基」として、平安初期のヤマト王朝時代に花咲いたのが「竹取物語」ではないか、という沖浦説を深めていく。それをまとめたのが『竹の民俗誌―日本文化の深層を探る』(岩波新書、1991年)だ。

●霊力としての竹

インドネシアの辺境の島々を歩くと、竹細工が盛んで、竹の管楽器だけの「竹の楽団」が活躍していた。

「竹は熱帯の最も素晴らしく美しい産物であり、文明化していない人々への自然からの最も価値ある贈り物である」(『マレ―諸島』第5章)

約150年前に、約8年間をかけてボルネオ、スラウェシ、モルッカ諸島、ニュ―ギニアなどの島々を訪れた民俗学者、A・R・ウォ―レスはそう書いている。竹は温暖で湿潤な環境に育ち、原産地は東南アジア。赤道を中心に北緯・南緯ともに35度までに自生し、日本がその北限だという。

竹は草でもなく、木でもない。成長が盛んな時期には1日に80~120㎝というスピ―ドで生長し、3ヶ月で成体になる。その驚異的な生長力は、神の「霊力」によるものとされ、内部の空洞にその「霊力」「呪力」が潜んでいる、と多くの地域で考えられていた。

竹の皮には防腐効果があり、清涼感ある芳香も好まれた。筍も薬用成分が注目され、滋養強壮作用のある生薬として用いられてきた。

縄文時代の遺跡からも竹製品が多く出土している。いまも祭祀には竹が使われ、地鎮祭で土地の四隅に青竹を立てて厄払いしている。そんな竹の神秘性は、「かぐや姫」の不思議な魅力とつながっている。

●隼人と南方系少数民

そして九州の薩摩半島へ竹細工の調査をしていくうちに、「竹取物語」の発祥の地は「ここだ」と思いついた。沖浦説によると、こうなる。

古代の隼人の故郷・薩摩半島は日本一の竹の産地であり、竹細工の発祥の地である。ここにだけ、熱帯系のホウライチクが群生し、金色に近いのでキンチクと呼ばれていた。竹を素材とした農具、生活用品、建築材、楽器、茶道具や華道具など、竹は生活文化と深く結びつき、なかでも箕は農作業に不可欠な道具であり、呪術性、神秘性を有する竹製品だ。

しかし、この竹細工の中心である箕作り職人は、貧賎の民とされ、竹細工はずっと差別されてきた。九州各地を歩いて箕を行商した人々もこの地方の被差別部落から出たといわれ、中世から近世・近代へ入っても途切れることはなかった。

この隼人の人たちの古い伝承話に「竹中生誕説話」「羽衣伝説」「八月十五夜祭」などがある。竹から産まれた「かぐや姫」は、竹の呪力を身につけている。その背後には「月」の霊力がある。それらの物語は南西諸島にも見られ、中国江南・華南から東南アジア、南太平洋の島々にまで広く分布し、竹の民俗文化圏とも重なっていた。

「竹取物語」では、呪力を背後に秘めた「かぐや姫」は俗世の権威の求めに一切応じない。帝のお召しも拒否する。そこまでは、それまでの学者が考えていたことだが、沖浦さんはさらに「先住民族隼人のヤマト王朝に対する怨念」を読み解いていく。

隼人は畿内政権に頑強に抵抗したが、敗れた。その後、畿内に連れてこられて竹器を作らされた。奈良・平安時代には竹林や竹はまだ珍しく、竹細工の技術や文化もほとんど存在していなかったから、隼人の作り出す竹器は珍しかった。厳しい賎視にさらされながらも、竹細工の人々は「竹」を通しての「モノ・ガタリ」を作り出したのではないか、というのだ。

この物語が成功した最大のポイントは「竹から産まれた<小さ子>を育て上げたのが貧しい竹取翁にある」と沖浦さんは指摘する。

「かぐや姫が本当に心を開くのは、竹取の翁だけです。かぐや姫は、王朝貴族に対しては最後まで心を開くことはなかった。彼らのお召しには絶対に応じなかった。その本心は閉ざされたままだった。そこのところに当時の支配者に反逆する作者の心根が、深く投影されているんではないか」(三國連太郎との対談)

「竹取物語」の裏に、このような竹細工に象徴される被差別民の歴史と矜持が秘められている。それが地下水脈のように日本の文化、芸能を支え、潤してきたという視点は新鮮だった。

第5章 インドネシアの島々から―日本の古層を探る

●トラジャの人々

「死ぬために生きている人たちがいる。いっしょに行きませんか」

インドネシア・スラウェシ島の内陸部、タナ・トラジャ。ここに住む先住民、トラジャ族の人たちを訪ねる旅に誘われたのは1995年11月のことだった。

「山の人」を意味するトラジャの人たちが死者をあの世に送り出すとき、多くの水牛を犠牲にして祭宴を繰り広げる。その葬式儀礼にばく大な経費を要し、それをひねりだすために村の人たちは一生働き続けるというのである。「トラジャ・コーヒー」の名で日本でも知られるようになったこの地域では、今も死が暮らしを身近なところで支えていた。

インドネシア諸島の中央部に「K」の字をしたスラウェシ島(旧セレベス)。その中心都市、マカッサル(当時はウジュンパンダン)からトラジャの中心地、ランテパオまではデコボコ道をマイクロバスに揺られて約9時間かかる。バスの先頭には沖浦さんが座り、いくつもの山を上り下りしながら向かった。事前に、戦時中に戦った日本軍の軍人による「セレベス戦記」を読むように勧められ、事前に膨大なレジメを用意してくれた。そして道々、沖浦さんが詳しくガイドしてくれ、贅沢なスタディ―ツアーだ。

「トラジャ族は、交通の非常に悪い高地の上に住んでいたので、接触することもなく1900年ころまでヨーロッパ人にとって未踏の地だったんだ」

トラジャは赤道の真下に近いが、標高1000m 以上の高地。傾斜地を利用した山間の棚田などを見ていると、日本の山深い盆地とそっくりだ。のどかな棚田の風景に同じ米食アジア人としてのルーツを感じ、どことなく懐かしさを覚えた。

舟を乗せたようなトンコナン

トラジャで有名なものと言えばまず、トンコナン建築だ。高床式舟形家屋のことで、基礎は木だが、屋根には竹を使用している。両端が反り上がり、まるで大きな船が屋根の上に乗っかっているようだ。

スラウェシ島沿岸部はほとんどイスラム教徒だが、トラジャでは最近、キリスト教が広がり、現在は約80%がキリスト教徒。土着の宗教(アルクトドロというアニミズム)も共存し、葬儀などの伝統的風習が強く残っている。

そこで「葬式探し」をすることになった。いささか失礼な気もしたが、やはり伝統的な風習は見たい。日本語ガイドのマルセルさんに村内をくまなくまわって調べてもらうと、運よく翌朝、葬儀が行われるとの情報が入ってきた。

午前9時、タンパン村でその葬儀は始まった。村の入り口から約4キロ、山道を歩いた竹林の中に特設の式場があった。四方を桟敷席で囲まれところで、その日いけにえにされたのは水牛18頭。村の男たちは鮮やかな手さばきで、その皮をはぎ、肉は詰めかけた参列者に分けられた。

村を見下ろす岩窟墓の死者人形たち

死者の霊魂が村のあちこちに漂っていた。それも自然の風景に溶けこみながら。「赤ちゃんの木」というのもあった。竹林の中のその木は樹齢数百年、幹周り約8メ―トルの太さ。生まれて間もなく亡くなった赤ちゃんは、その幹をくり抜いたお墓に置かれる。まだ歯がはえそろっていない1歳未満の乳児に限られ、木の白い樹液がミルク代わり。赤ちゃんの魂は木の精霊に包みこまれている。

断崖からは、祖先の霊魂が農作業にいそしむ人々を見下ろしていた。切り立った岩山の中腹にある岩窟墓。ベランダのような手すりをつけた横穴では、頭にタ―バンを巻き、白衣をまとった死者人形が並んでいた。木でつくったタウタウ(木偶)と呼ばれる身代わり人形だ。魂が天国に昇りやすいようにと、王族や貴族たちの墓ほど高いところにある。庶民の遺体は鍾乳洞などの岩場の陰に置かれていた。

インドネシア・バンダネイラにて

沖浦さんはいう。「聖なるいけにえになった水牛の霊魂は、死者の霊魂にお供して先祖が神々になっている星の世界に旅立っていく。その点では、アイヌ民族にみられる熊祭(イヨマンテ)とよく似ているね」。赤道直下のトラジャと北方のアイヌ。その葬儀の風景を見ているうちに、失われていった日本列島の文化にもどこか通底していた。

このような旅をスラウェシ島のほかアンボン、バンダネイラ、セラム、テルナテ、ハルマヘラなど辺境の島ばかり沖浦さんに同行した。沖浦さんは30回以上もインドネシアを訪れていて、「生まれ変わることができるのなら、インドネシアで生きたい」というのが口癖だった。

熱帯アジアの未開とされている島々を歩くと、いろんな発見がある。それは異文化体験どころか、むしろ日本の基層文化に通じるものが多いのに気づかされた。文化の多様性を尊重することはいうまでもないことだが、それらの文化をつなぐ共通性への視点も見失ってはならない。

●南の島の寅さん

沖浦さんには『インドネシアの寅さん 熱帯の民俗誌』というユニークな名著がある。渥美清の「フ―テンの寅さん」のように、インドネシアの島々を渡りあるきながら雑貨品、薬などを売っている人たちの姿を描いた本だ。その文体というか、口上まがいの筆が実に楽しい。これなんか沖浦さんしか書けない世界だ。

香具師の姿は、日本の街角からも映画の世界からも消え、香具師はいまや死語になりつつある。「やし」の由来として「薬師」「野師」「矢師」「野士」などが当てられてきたが、「その本業は薬売りで、薬師の省略形。表看板は伝統的秘薬の販売で、香具は南蛮渡来の妙薬をさしていたのです」。

今でこそ「寅さん」のようにいろんな物を売っているが、昔は薬専門で「旅する売薬行商人」のことをさした。人出で賑わう街頭で大道芸をやりながら観客を魅了して薬を売るのだ。しかし、明治期になると、製薬・売薬規制法によって売薬行商ができなくなり、安物を叩き売る百貨売り、いわゆる「テキヤ」へと変っていく。

この香具師の本領は、歯切れよく口上をまくし立てる啖呵(たんか)売にある。その善し悪しが売り上げを左右する。実際に見てみると、その絶妙なしゃべくりに圧倒される。アンボンで沖浦さんと見た啖呵売はこうだった。

まずヘビや大トカゲ、ワニなどで人寄せをする。例えば、素知らぬふりをして道にヘビを置く。香具師の仲間がそのヘビを踏み「ぎゃ―」と叫ぶ。すると「何事だ」と人が集まり始め、そこへ香具師がやってくる。

世間話や世相の批判など取り混ぜて、あることないことをゆっくりとした口調で話す。物珍しさから子どもたちが集まり、だんだん観客が増えてくると、得意の大道芸をやり始める。「さあて、お立ちあいー」という口上に始まり、得意のおしゃべりで周囲の観衆を魅了していくのだ。

すべてがきちんと計算されていて、まるで「路上の舞台」だった。最後のクライマックスのところで薬の効能の説明に入り、さらに啖呵に力が入る。その場の緊張が最高潮に達したとき、そこでサッと商品を売る。絶妙なタイミングだった。

そこで売られていた万能薬や精力剤は、医者が処方する薬ではない。蛇などの動物や植物のエキスなどの漢方薬系の薬だ。ほかに胃薬、育毛剤、はたまた惚れ薬なるものが売られていた。

このような香具師の芸や啖呵は、ある意味で民衆の娯楽の一つ。しかし、近代化が進み、さまざまなメディアが出現すれば、人々の目がそちらに向き、香具師の大道芸はただの「怪しげな芸能」と見られる。香具師の売る薬は、その仕入先も薬の成分もはっきり分らないものが多く、「怪しげな薬」とされていく。

私が香具師の芸を最後に見たのは小学生のころの縁日だったが、いまの日本では本職のプロは消滅しているそうだ。以前は中国や朝鮮などアジア諸国全体にいたが、今ではインドネシア、それも辺境の島にしかいないという。

日本では近世の史料に香具師の生態が断片的にでているものの、全体像を明らかにする本はない。熱帯地方でも史料もないまま消えようとしていた。

「香具師は、平民と賎民の間にいるマ―ジナルな身分で、いやしい行商人とみなされてきた。いったいそれはなぜなのか。インドネシアの香具師にも、どうして私たちに関心があるの、と不思議がられたが、底辺の民衆の生活と民俗を追究してきた私には実に興味深いテ―マなのです」

インドネシアの香具師たちの芸が日本の「がまの油売り」とそっくりなのはなぜか。日本文化の一つの源流をなす南方系文化は、太古の昔から黒潮の流れに乗って日本列島にやってきたが、漂泊民を通してその源郷を探ることもできるのではないか。

「私は海と島が大好き。島から島を渡り歩く彼らの姿をみると、血が騒ぐのです」

そういう沖浦さんはインドネシアの香具師たちの聞き取り調査しているうちにすっかり仲良くなり、1999年6月、スラウェシ島で開かれた香具師大会に招待された。

「裏街道を歩きながら世間の片隅で生きた彼らの歴史は、正史に登場することはなく、余聞に過ぎない。だが、だれかが記録せねばならない民衆史の一コマです。これは下層の民衆社会で活躍してきた彼らに対する賛歌であり、今はなき日本の香具師への鎮魂歌です」

独自の比較文化論的な考察が随所に盛り込まれ、楽しい駆け歩き「熱帯風土記」であり、「南島の民俗誌」となっている。

●インドネシアの「オキウラ」君

インドネシアに「オキウラ」君という若者がいる。スラウェシ島のマカッサルにいる日本語ガイド、マルセル・バリクさん(Marsel Balik)さんの長男でいま、20歳の牧師だ。沖浦さんの人柄を慕って名付けたマルセルさんのことを毎日新聞のコラムで書いたことがある。題して「『律儀さ』への郷愁」。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

「おーい、マルセル! これがクローブ(香料)の木なのか? 」

沖浦さんが声をかけると、マルセルさんは「はい、そうです! 沖浦先生」と言いながら駆け寄ってくる。そして続けていう。「それは違います。ナツメグの木です」。

黒い肌に縮れ毛の敬けんなカトリック信者、マルセルさんのその「はい、そうです」という返事には不思議な魅力があった。あなたの問いかけをきちんと受け止めていますよ、というやさしさを感じるからだ。

マルセルさん

そのマルセルさんが1999年の冬、初めて来日した。「雪が見たい」との夢をかなえよう、と旅で何度も世話になった有志でカンパを募り、日本に招いたのだ。私も奈良・明日香村や東大寺、大阪の国立民族学博物館などの案内を買って出たが、東京ド―ム、アメ横、地下鉄、新幹線……など「びっくりすることばかり」と好奇心をかきたてられている彼に、なぜか感動させられた。

苦学力行。いまや日本で消えつつあるような生活姿勢を体現しているせいなのか。フロ―レス島の高地の山村で9人兄弟の2番目に生まれ、小学校を終えると、小舟でスラウェシ島に渡り、働きながら高校に進み、現地に住む元日本軍人が開いた日本語学級に通った。約半年続いた週1時間の夜の授業。130人の生徒のうち最後に残ったのは3人だった。その後も独習を続け、92年に日本語ガイド第1号となった。

彼にはなによりも気配りと誠実さがあった。沖浦さんと出会い、その人柄に心酔した彼は96年夏に生まれた最初の子に「オキウラ」と名付けた。沖浦さんがフランシスコ・ザビエルをめぐる東西交流史を研究中と知ってか、その子の洗礼名は「ザビエル」。かくて「オキウラ・ザビエル」君が相互交流の確かな芽として育っている。海を人間の交流を遮断するものでなく、「開かれた交通路(海道)」とみれば、世界は変わって見える。マルセルさんを通して、太平洋の島々を結ぶ新たな関係が見えてくる。

「『はい、そうです』は単なる口ぐせ。いまは、そんなふうに使いませんよ」

マルセルさんは照れるが、なぜかその言葉で「律義さ」への郷愁に誘われる。それは「律義さ」が日本で薄れているせいなのか。いつものことながら、マルセルさんと別れたあと、懐かしさがこみあげてくる。(1999年2月14日毎日新聞から)

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

沖浦さんが亡くなった後、「インドネシアが大好きで、インドネシアの海に散骨してほしい」との遺志を受けてこの夏、遺骨の一部がインドネシアのアンボン島の海にまかれた。すると、現地日本語ガイドのサリーさんはおもわずその場で海に飛び込み、号泣した。マルセルだけではなく、沖浦さんの死を悲しむインドネシアの人たちは少なくない。

第6章 辺境と先端―新宮からの目

和歌山県新宮市の町なかに「旧チャップマン邸」という文化財になっている洋館がある。その向かいには、文化学院創設者として知られる西村伊作(1884~1963)が住んだ「西村記念館」(国の重要文化財)がある。その洋館は、アメリカ人宣教師のチャップマン一家のために西村伊作が設計した建物だ。

アルマンの外観

チャップマン一家が帰国後、材木業を営んでいた恵子さんの父親が買い取り、長くホテル「有萬(アルマン)」として使われていた。新宮出身で芥川賞作家の中上健次(1946―1992)がここで作品を執筆したこともある。ホテル廃業後、住む人もいなくなり、恵子さんは今年8月、新宮市に渡し、市民に公開されることになった。

私は、この広々とした「アルマン」での合宿がなによりも楽しみで、1990年代には毎夏のように行ったものだ。沖浦さんを囲むジャ―ナリスト、編集者の会と称して座談にふけり、熊野周辺を歩こうという贅沢な集まりだった。岩波書店編集部にいた川上隆志さん(現専修大学教授)、文芸春秋の和賀正樹さんら東京からの参加者は前夜から大阪狭山市の沖浦さん宅に泊まり込み、合宿前夜祭までやっていた。そこから車に分乗して約3時間半。道中、熊野山中のあちこちの温泉場に立ち寄って汗を流し、名産物を買い集めながら、ここにやってきたものだ。その合宿での沖浦さんの“講談”がふいと、記憶の底から鮮やかに浮かんでくる。

「伊作は、赤いオートバイで東海道を突っ走っていくんだ」

新宮に深い影を投げかけている日本近代史を揺るがせた「大逆事件」(1910~11)。「天皇暗殺を企てた」として思想家幸徳秋水とともに、西村伊作の叔父、大石誠之助(1867~1911)が逮捕された。そのため、伊作はオートバイに乗って東京に向かったのだ。それにまつわる伊作のエピソ―ドの数々。沖浦さんは身振り手振りを交え、ドラマチックに熱弁をふるった。あの夜、外では台風が吹き荒れていた。

「伊作は虎のような毛皮のオ―バ―を着ていた。それにピストルまで持っていたんだからびっくり。どや、痛快な話やろ」

少しだけ西村伊作のことに触れておく。

新宮市で生まれた西村伊作の父大石余平は、新宮教会設立の中心になった敬虔なクリスチャン。伊作の名は、旧約聖書に登場するイサクにちなみ、弟の次男真子がマルコから、三男七分(しちぶん)がスティ―ブンから来ている。裕福で、かなり変わった家庭に育ったことがわかる。

西村伊作

この西村伊作を抜きには大正文化は語れない。異色の建築設計者として、モダンな生活感覚派として、そして自由奔放な児童教育などを実践したからだ。文化学院といえば、戦時中の軍国主義のもとで「感性豊かな人間を育てる」ことを掲げ、日本初の男女平等教育を実施、共学を実現した学校としても知られる。与謝野鉄幹、晶子夫妻や菊池寛、川端康成、棟方志功、山田耕筰、北原白秋、有島武郎、芥川龍之介ら数々の著名人がそこで教えていた。「ドクトル(毒取る)大石」として地元で親しまれた医師、大石誠之助をモデルとし、新宮を舞台にした小説に辻原登著「許されざる者」があるが、辻原もまた和歌山県出身の作家で、文化学院の卒業生だ。

「アルマン」の内部

記念館となっている自邸を建てたのは1915(大正4)年。いまから100年も前、東京から遠く離れた紀伊半島の端にある新宮市で、最新の実用的な洋館を建てたのだ。ここにもまた、与謝野鉄幹・晶子夫妻や作家、佐藤春夫、童話作家の巌谷小波など多彩な人々が集まり、社交サロンになっていた。

「アルマン」は1926(大正15)年に建てられ、屋根裏部屋を含む木造3階建て地下1階、モルタル吹き付けの壁の洋館。青緑色のスペイン瓦にドーマー窓があり、玄関部やアーチ型のポーチは大正モダンのセンスの良さを感じさせられる。ほとんどの設備は外国製で、水洗の洋式トイレもドイツから取り寄せたものだったという。

「アルマン」で講義する沖浦さん

私たちはこのモダンなしゃれた部屋で、深夜遅くまで座談し、酒を大いに飲んだ。将棋が大好きな沖浦さんを中心に将棋にも明け暮れた。先の沖浦講談の話に戻し、続ける。

幼くして両親を亡くし、大石誠之助に育てられ、その生き方に深い影響を受けた伊作。その大石誠之助は思想家、幸徳秋水とも個人的な親交を深めていたことで逮捕されたが、この事件で逮捕者24人中6人が「紀州グル―プ」とされ、最終的に大石ら2人が死刑、4人が無期懲役となった。

伊作はその逮捕された叔父、誠之助に会うために弟の眞子と共にオートバイで東京に向かった。1908年に半年に渡る欧米の旅をした伊作は、旅の記念にアメリカ製の赤いオ―トバイを買って戻っていた。大阪から東京までの550キロ。伊作は「虎のように見える毛皮のオーバー」をひるがえし、オートバイをぶっ飛ばした。

伊作のオートバイ

当時、沿線の警察には自転車しかない。尾行の地元の警官はあわてて自転車で追おうとするが、オ―トバイには追いつきようもない。隣の駐在に連絡、応援を頼むが、風を切るようなオートバイは走り去っていく。沖浦さんはいう。

「時に伊作26歳、2児の父だった。それが虎皮のジャンパ―をひるがえしてオートバイをぶっ飛ばすんだから、警官だけでなく沿道の人々も驚嘆したに違いない。敬愛する伯父を案ずる伊作の心中は如何ばかりだったか」

しかし、そのオートバイが途中で故障し、あえなく捕まった。東京に着いた伊作は1ヶ月間留置場に入れられたが、そのときにはアメリカで買ったピストルを身につけていた。昔はピストル所持にうるさくなかったらしい。(伊作の自伝的著書『我に益あり』(紀元社、1960年)、上坂冬子『愛と叛逆の娘たち―西村伊作の独創教育』(中央公論新社1983年)にもある)

「アルマン」での合宿メンバー

明治期末の新宮は、文化の先端の地でもあった。中上健次の小説で描かれた新宮は、欲望が渦巻く路地と、荒涼たる枯木灘の世界だが、そのころは「ハイカラ」な町だった。吉野、熊野からの木材の集散地であり、陸路では陸の孤島のような町だが、海に向かって開かれていた。東京・大阪とはつねに船が行き交い、東京に向かう船もアメリカに行く船も出て、太平洋の向こう、海をとおして直結していたのだ。キリスト教の普及も早く、誠之助は同志社英学校からアメリカに向かい、伊作たち兄弟も海を渡った。

この沖浦邸での合宿を通して私は、太平洋の向こうの世界へと夢を広げながら、熊野の民俗に魅せられていった。辺境の地は、先端の地でもある。そこで聞いた奈良、和歌山にある「土蜘蛛」集団の話、宣教師のフランシスコ・ザビエルをめぐる話も忘れられない。その思い出は尽きず、切なさと優しさをともなって蘇ってくる。

第7章 虚像をあばく―漂泊民「サンカ」の幻

●山に逃れた困窮民

「私たちはサンカ(山窩)と呼ばれていました」

広島県東部に住む男たちが、私たちの目前で自らの出自を語り出した。

サンカとは、かつて日本列島で箕作りや竹細工、川魚漁などを生業とした漂泊民のこと。1950年代末に消えたといわれるが、虹のような幻の民としてロマンチックに語られてきた。サンカは本当にいたのだろうか、どんな人たちなのか、ル―ツはどこにあるのか、私たちと同じ民族なのか、いやそもそも日本人とは何なのか。社会の枠から外れてさまよい、謎に包まれてきたサンカの存在は、ある種のロマンチシズムをまとっている。その実像を探ろうという沖浦さんに誘われて2001年5月、最後のサンカと言われる人たちの聞き取り調査に同行した。

「3歳のとき、父が亡くなり、隣のおじさんと10歳のころまで川魚漁をして回った。とにかく魚を食べられるのがうれしくて……」

尾道市に住む公務員、Sさん(当時59)は懐かしそうに語り出した。両親は、大正時代に被差別部落内にできた「融和」住宅に入って定住。川魚漁と棕櫚箒づくりを生業としている父母の姿に、尊敬の念をもちながらも、恥かしく感じながら生きてきたという。

「地区内でも『もん』とか『サンカホイト』と差別された。いったい自分は何者なのか、なぜ差別を受けるのか。中学のころから、何をしていいのか分からなくて、暴れていましたよ」

サンカといえば、三角寛(1903~71)の名を思い出す人も少なくない。朝日新聞記者を経て、昭和のエログロ時代に猟奇的なサンカ小説を書きまくった人気大衆小説家だ。昭和の初めに現れた説教強盗を、その犯行の特異さから「サンカの仕業」と考えた警察の見方にのって「伝奇ロマン」ものや荒唐無稽な物語を生み出した。

サンカは漢字では「山家」「山窩」という字があてられた。「山にひそむ盗賊」の意味で、文明社会から置き去りにされた漂泊民はあたかも犯罪者集団と見られていた。その三角の猟奇的なサンカ小説がブ―ムになった背景に、国家統制が厳しくなってゆく世の中で、山中を自由に移動し漂泊する姿に多くの人たちがロマンや憧憬を感じたことがあげられる。

民俗学者の柳田國男も、渡来系の支配者に対して、先住民は山人となってその支配に抗した、というロマン的な発想で描いていた。定住民は、時の権力者に支配されてがんじがらめになっている。権力に屈せず、権力の網の目からも逃れて、山中を人知れず放浪する自由な漂泊民への憧れは、軍国主義化の時代においては激しく希求されたのかもしれない。

戦後、三角は約30年にわたる研究成果をまとめた『サンカ社会の研究』で文学博士を取得したが、これについては「学問的に信頼できない」として柳田國男などの民俗学者からは無視された。「ジャングルで原住民と出会った!」というような三角寛の写真の数々にも疑いの目が注がれた。

しかし、一方でサンカのイメ―ジはよりロマンチックになる。私がサンカの世界を知ったのは『戒厳令の夜』『風の王国』など五木寛之の作品からだ。国家の規制を超えて独自の文化をもち、管理社会の下で閉塞(へいそく)した状況に風穴を開ける集団として登場し、それらの小説はなにしろ痛快だった。

中島貞夫監督の映画「瀬降り物語」(1985年)では、山々を流浪する孤独な生活を萩原健一が好演した。作家の椋鳩十は、自然に生きる漂泊民として詩情豊かに描き、自由に生きる人間の原風景を呼び起こした。

2000年末から刊行された『三角寛サンカ選集』(全7巻)も予想以上に版を重ねた。出版元の現代書館編集長(当時)、村井三夫さんは「もう読めないとあきらめていたが、よく出してくれたと喜ぶ高齢者が多かった」と語っていた。社会の窒息感が昭和初期のころと似てきているようだという。

●ロマンの残像

だが、沖浦さんはきっぱりと指摘する。「三角のサンカ像は奔放な想像力の所産であり、虚構の部分が少なくない」。サンカのその実像を実証的に解明していった。

サンカに関する初出史料は安芸国(広島県)の庄屋文書(1855年)とみられる。三角がサンカ発生の地として「雲伯石の三国」(島根・鳥取両県)を示唆しているが、「それに広島県を加えれば、その指摘は当たっている」といい、サンカが古代国家成立前の山人という説に対して、「近世末期発生説」を新たに提起した。

近世末期、度重なる大飢饉で農山村が荒廃し、餓死を逃れて山へ入った窮民が山間川辺を漂泊する流民となった、というのが沖浦説だ。なんども襲ってくる幕藩体制の末期の飢饉のような終末的な状況で、川魚漁や竹細工のような細々とした商売で山中を漂泊しながらなんとか食べていこうとした人たちがいた。困窮民の多くは都市に流れたが、山へ逃れたのがサンカだ。縄文時代からの先住民でもなければ、悲哀に満ちた被差別民でも落ち武者でもない。農民たちの間からドロップアウトした民がサンカになり、そうなったのも江戸後期、幕末だからその歴史は浅い。

その後、彼らは明治初期から次第に被差別部落や都市部のスラム街に溶け込んでいったというのである。被差別部落の人たちは、サンカの人たちには優しかった。それでもサンカを部落解放同盟に入れることは反対しサンカは部落よりも下に差別されていた。

「学校があるから、と私を残して両親はあちこち仕事に出かけ、寂しかった」

サンカの古老、Bさん(83)もそう語ったあと、川で代々伝わる「はえなわ」の仕掛けを教えてくれた。

「車や冷蔵庫がなかったころ、山間地の人々にとって川魚は貴重なたんぱく源。農家でよく米などに換えてもらいました。この川魚漁は私たちの生活文化として子供たちにも伝えたいですね」

そのにこやかな表情には、差別に屈せず生きてきた人としてのたくましさが息づいていた。サンカは「江戸時代のたび重なる飢饉から逃れて山中に生計の道を探さざるをえなかった人たち」というのは、極めて分かり易い。フィールドワークも精力的に行い、現時点で知りうる限りのサンカの痕跡を追ってみれば、実にあっけなく、やはりこれ以外にはないだろうなと思えるすっきりとした結論だった。

なにごとも経済的に、合理的に考え、人間はすべて管理されることが強要されていく時代を生き延びていくのは難しい。マイナンバ―制が実施される今日、日本の山の中に人知れず自由に暮らしている人たちに想像を膨らませると、ほっとさせられる。

第8章 人生の磁場―足元を掘り続けて

幼少期、母 静子さんと

沖浦さんは、人生の<磁場>という言葉をよく使っている。一人の人間として個性が形成されていくときに影響を及ぼす生活環境のことである。その<場>で体験したことは、「心の古里」として終生消えることなく体に刷り込まれ、人生を通して通奏低音みたいに響いていくのだという。その沖浦さんにとって次の三つ<磁場>があったという。

●<第一の磁場-「道々の者」への挽歌>

幼少年期、大阪府北部の箕面の農村に住んでいたころ、西国街道筋を歩く旅芸人や行商人たちの姿が記憶に鮮明に残っているという。戦前までは、「アルキ筋」と呼ばれた人たちで、「アルキ」は「足行き」、そこから「歩き回る」「あちこち訪れる」の意があるという。各地を旅しながら生活し、室町時代では「道の人」「道々の者」と呼ばれていた。そのころはまだ近世の面影も少し残っていて、とぼとぼと街道を歩く遊芸民と遊行者、重い荷物を背負ってやってくる行商人、そして漂泊の渡り職人や乞食巡礼の後ろ姿に人生、未来をおぼろげながらに予感したそうだ。

4歳くらいの沖浦さん

また歌舞伎好きの父に連れられて隣町・池田の芝居小屋によく行ったという。いまでは明治村に移転した「呉服座」(くれはざ)のことだ。旅回りの一座についての沖浦さんの研究によると、播州高室(現在の北条市)は「役者の村」で、村民のほとんどが役者で、旅回りをしていた。それ以前には陰陽村だった。陰陽道は渡来人がもたらしたものだが、芸能と結びつき、播州歌舞伎の祖になったという。

旅役者、大道芸人、渡り医師、香具師、正月に家々を門付けに廻ってきた獅子舞い・・。いまでは街角から姿を消したが、幼少の記憶をたどっていくなかで愛惜の念を込めて渡世する人びとの記録を『旅芸人のいた風景』や『陰陽師の原像』などの著書にまとめた。

その流れをくむ大衆演劇では芸能のもうひとつのパワ―を脈々と今に伝えている。その雰囲気を楽しむために、大阪・新世界にある大衆演劇の小屋「浪速クラブ」などに後年、よく足を運んだ。

●<第二の磁場-「悪所」という異界>

次の磁場は昭和9年に移り住み、生活した大阪南部の西成・釜ヶ崎の周辺だ。まだ小学校低学年だった。香具師や旅芸人の一座など「道々の人びと」がうらぶれた木賃宿に泊まり、世間の裏街道の世界を身近に感じた。

父知雄さん、妹百子さん、弟弘夫さんと

遊び場になったのは「新世界」。貧民街だった「釜ヶ崎」と、隣接する「飛田」の色町、近くには「西浜」の集落、つまり江戸時代では渡辺村と呼ばれていた西日本最大級の被差別部落があった。世の中の裏の顔をつぶさに見聞し、最も強く磁力が働いた。

そのころの大阪には、四か所の盛り場があった。「ミナミ」の道頓堀・千日前、「キタ」と呼ばれた梅田・曾根崎新地、「天満天神」の界隈、そして「新世界」。「ジャンジャン横町」の名でも知られる「新世界」は「猥雑でゴミゴミしているが、なんとなく哀情解放感があって、いまもそこを歩くと懐かしさが溢れてくる」と懐かしんでいた。

いわゆる「悪所」といわれたところは、元禄期に危険な香を放つ遊芸が、町人文化の産物として花開いた。その一つが「芝居」だった。芝居は「性」を仲介としている点で、吉原などの遊郭と分ち難く結びつく。その記憶を母胎に生活芸能・民俗信仰の原郷として「悪所」をとらえていく。猥雑で混沌とした光をたたえた魅力を十分に捉え、『「悪所」の民俗誌 色町・芝居町のトポロジー』(文春新書、2006)という著書に結実させている。

沖浦さんは「正統」よりも「異端」に愛惜を感じる。「周縁の世界」あるいは「底辺の悪所」と呼ばれていたものに吸引され、「無秩序で猥雑な『混沌の場』だとされているが、そのオドロオドロしい磁場から発する何ものかに、わが<内なる磁力>が自然に共振する」のだという。

「悪所」で育った少年のロマンをいつまでも保持したまま大人になったようでもある。

●<第三の磁場-下町の暮らし>

第三番目は、敗戦直後の1947年に上京し、多感な青春期に隅田川の東岸地域、すなわち永井荷風の『濹東綺譚』に出てくる地域に住んだことだという。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

「浪速高校時代に荷風の作品はよく読み、山手よりも下町が好きで、職人の小さな家に下宿を探した。京成押上線の立石で、電車で浅草まで四駅。休日に浅草界隈に遊びに行った。夜の銭湯では、近くの芝居小屋で興行をやっている旅芸人たちと顔を合わせた。

「数人連れでドヤドヤと入ってくるが、まだケバケバしい化粧を落としていないので、薄暗い風呂場では異様に見えた。何かのきっかけで言葉を交わすようになったので、彼らの小屋を覗きに行った。チラホラと十数人の客がいただけで、寒々とした舞台だった」

芝居小屋の近くには、佗びしいたたずまいの十軒ばかりの遊廓があった。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

若き日の沖浦夫妻

大学を終え、中学校教師(英語)になるが、それも東京・下町の大森第八中学校に赴任したのは、生来的に下町の世界が性分に合っているようだ。

大阪・新世界、東京・浅草という庶民の文化、芸能を探る視線がその後の沖浦さんの仕事を貫いていく。人間の生を底辺から深く鋭く見つめてきた視線は、途絶えることなく時代を超えて現在に引き継がれている。

そして『日本民衆文化の原郷―被差別部落の民俗と芸能』では、日本の伝統文化となっている能・歌舞伎・人形浄瑠璃から各種の工芸にいたるまでの歴史や、それらの文化の基底を賎視された人々が支えてきたことを次々と明るみに出した。

第9章 「語り部」としての学芸人

沖浦さんの講演は面白いが、いつも脱線に脱線を重ねていく。「それって、おもしろすぎる」と思うこともしばしばあるが、沖浦さんもそのことを覚悟のうえで「ここからは推測だが」という前置きをよく使っている。熱っぽい語り口には、歴史の闇に葬られてきた人々への温かい愛情がいつもあふれているので、「そうなんだろうな」とついつい納得させられる。

桃山学院大学の最終講義にて

そんな沖浦さんは座談の名手でもある。民俗学者の赤坂憲雄さんは「類い稀なる語り部」と沖浦さんを形容し、「これほどに奇想天外な語り部はいなかった」と書いている。それはどういうことか、といえば、

「何しろ こちらの言うことなど聞いていない。くせ球しか返ってこない。ところが、まったく唐突に三十分も前にこちらが投げた問いかけにたいして見えない豪速球が横っ面めがけてとんでくる」(朝日新聞「沖浦和光さんを悼む」7月22日朝刊)

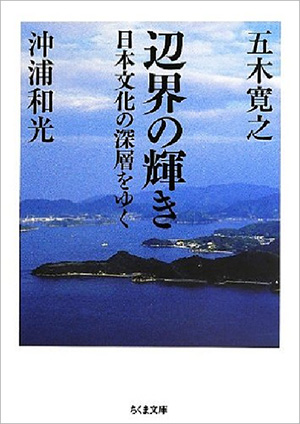

だからこそ対談が面白い。論理的に順序通り語られる話は退屈だ。それは前述した野間宏さんとの『アジアの聖と賤』『日本の聖と賤』シリ―ズや、俳優の三國連太郎さんとの対談『浮世の虚と実』『芸能歴史の深層』(いずれも解放出版社、のちに『「芸能と差別」の深層』(ちくま文庫、 2005年)に収録)や作家の五木寛之さんとの対談『辺界の輝き』(岩波書店、2002年)という本を開けば、よくわかる。沖浦さんの語り口につられて、三国さんも五木さんも率直に思いを述べていく。

●人生における”虚”と”実”

沖浦さんの重要なモチーフに「芸能はなぜ賤民層によって担われたのか」がある。「日本の民衆文化」と「賤民芸能」にかかわる問題だ。このことに関して俳優、三國連太郎との対談はやはり、おもしろく、わかりやすい。

三國連太郎さん

三國さんは被差別部落出身ということを自ら明らかにしている。河原者として賤民扱いされてきた芸能人についての知識が実に豊かだ。歌舞伎、浪花節、萬歳といった芸能の歴史や折口信夫、四谷怪談、竹取物語、フ―テンの寅さんと香具師や大道芸の話、インドネシアから琉球、日本に至る芸能や文化の共通性など沖浦さんとの話はノリに乗っている。

俳優という仕事のル―ツを日本古来の大衆芸能に求め、卑賤と呼ばれた河原芸人や、それら底辺の人たちと時の権力者との関係を調べていくことで、三國さんはその伝承者と自覚していた。能狂言における世阿弥など芸能における賤民の役割や芸能の本質についての対話のほか、こんなやりとりもある。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

三國 そもそも芸能の始原は、男女の日常性からの脱却、その深いたくらみにあるんではないのかーこれは私のヨコシマな考えでしょうか、どうでしょうか。

沖浦そうですね。この人の世には、理屈だけではどうしても割り切れない部分があります。不条理なところが・…。それに、何か夢を見てないとやってられない時がありますよね。いくら諸科学が進んでも、それだけでは、人間が生きているこの人生の意味を解明できませんから、芸術や宗教というものが成立するんですね。

つまり、人生をオモテ側から解明しようとするのが諸科学だとすれば、それをウラ側から描き出そう、人生の闇の部分に光を入れようとするのが芸術‥‥。芸術の中でも特に芸能は、身体表現を主にして、それに音楽や照明を用いますから、きわめて情動的なものです。

三國それに人間が生きていて、本当の意味があるのは、ウラ側の部分であることが多いですね。オモテ側は、概して形で見せるだけで薄っぺらなことが多いですね。

男女関係なんか、ウラ側の最たるものです。周りには、はなはだ透けて見えにくいものですし、はかない望みの虜にもなってしまいます。年齢のわりに分別を失うのも、ウラ側の領域ですし‥‥。

沖浦いや、それは三國さんの精神も肉体もまだ若いから、そう言えるんですね。まだまだウラ側での実力者です(笑い)。

沖浦さんの語り口は「物語僧のようですね」という三國さん。沖浦さんの絶妙のかけあいのなかで、その心情を次々と吐露していく。続けてこういう。

三國そう言えば、『カラマーゾフの兄弟』に名文句がありました。「‥‥惚れるというのは、愛することとはちがうんだ。惚れるだけなら憎しみながらだってできるよ‥‥」。これなんか、まさしくウラ側の視点そのものではありませんか。

沖浦いや、三國さんの原体験としてうかがっておきます。恋は常識では律し切れないことを、昔から「恋は思案の外」と言いますよね。科学の理屈だけでは到底割り切れませんよ。いくら分子生物学や遺伝子学が進歩しても、男女間の感情の微妙な推移はとても解明できないし、これからどうなるか予測もできません。

三國それが分かっていたら、芸能の主題がなくなってしまいますよ(笑い)

沖浦ウラ側がないと人生の苦労はかなり減りますが、同時に浮世のドラマ性がなくなりますね。それと、<生>と<死>にまつわるさまざまな想念も、科学だけでは到底解明できませんよ。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

濃密で熱っぽい対話が続き、しばしば本題からはみ出す。芸能界と学界という次元の異なる世界だけど、混沌とした戦後社会を精いっぱい生きてきた二人のかけあいは楽しく読ませてくれる。

三國さんは実に不思議な役者だ。人気シリ―ズの映画「釣りバカ日誌」の社長さん役で好々爺的なイメ―ジが一時先行したこともあるが、あれは役者としての顔の一つでしかない。私は1978年ころ、親鸞の半生を描いた映画「白い道」(1987年)の製作を熱望していた三國さんから取材したことを思い出す。

とつとつ静かに語り続けていくなかで圧倒的な存在感と神秘性が伝わってきた。この人の身体の中に暗く、深い大きな川が流れているのを感じた。後に完成したその映画には、宗教弾圧を執拗に描き、異様なくらいの迫力があった。歴史の暗部を自分の手で表に出さなければ、という情念が立ち昇り、役者として見続けている地平線がほかの役者の視点とは全く違っていた。

三國さんにとっても演じるという行為も、自分の足元を根底から見つめ直すことにほかならない。出演作品や演技の奥深さに表れている。“虚”と“実”両方あるのが人生だという三國さんの妙味を引き出し、沖浦さんも実に楽しそうに「語り部」の役割をはたしていた。

第10章 人生の光芒―青春を総括すること

年をとるということがどんなことなのか、私はいくつになってもよくわからなかった。高齢者になる自分をイメージすることさえできなかった。だが、いよいよ老いに向けて考えざるをえなくなったとき、脳裏に浮かんでくるのが、この有名な詩の一節だ。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

年をとるそれは青春を

歳月のなかで組織することだ

(ポール・エリュアール/大岡信訳)

「組織する」―ちょっと硬い言葉だが、その詩の中では、とても新鮮で、心に響いてくる。青春期、さまざまな想念に惑わされ、さまよい、こんがらがってしまった思考の糸をときほぐし、それを組み立て直して織り上げていく。人生経験によって縒り合わされた縦糸に、日々の思いを横糸としてタンタンと織り込んでいくうちに、やがて1枚のタペストリ―(壁掛け)ができあがる。そこに描き上げられた個性的な絵柄のようなものが人間の生涯なのかもしれない。

大衆演劇を見た後で

青春のときに経験したことから人はなかなか自由になれないものだ。まして青春を総括することは、人生を十分に生きてきたという思いがなければ、できはしない。

「人生には表と裏がある。そして実際面白いのは裏街道である」というのが沖浦さんの持論だった。

「誤解を恐れずにいえば、裏街道こそ人生の活力源です。表だけの人生なんていうのはウソまみれ。愛欲の問題や世間体の問題、明と暗、光と闇、そんなものがいろいろに絡みあってモザイクのように織り成されている。それが人生です」

「どこまでが本音かウソか、虚か実がわからない境目を歩くところに人生の妙味がある」

そういいながら、沖浦さんは自らに宿るものを十分に磨き、発露させながら人生を完走したように思える。だからこそ、その人生と思想の遍歴を見つめながら晩年、自らの青春を振り返っていくことができたのかもしれない。人生最大の出会いだったという高橋貞樹の人生と重ねながら自らの青春、人生を検証した連載「青春の光芒 ― 異才・高橋貞樹の生涯」は5年かけて58回にわたって書いた。そこには青春の日々への思いが濃厚に漂い、沖浦さんの心の旅路が詳細に描かれている。その第1回目にこうある。

「この連載は、私の青春時代の回顧を『たて糸』とし、わが思想遍歴に強烈なインパクトを与えた高橋貞樹の生涯を『よこ糸』として織り成される。高橋はわずか三十年の短い一生で、暗夜を横切る流星のようにこの世を去っていった。『青春の光芒』と題したゆえんである。彼の歩んだ軌跡は、激動の大正・昭和史の中でも、稀に見る充実した生涯であった」

そう語る沖浦さんの人生も濃密で、いつも「熱い血潮」が渦巻いていた。インドネシアの島々を旅しているとき、マナドの大学でのことだったか、激しくデモしていた学生たちと遭遇したことがある。そのときの光景も懐かしく思い出される。

「おれ、日本の学生運動、ゼンガクレンのリ―ダ―だったんだよ」

英語で学生たちにそう語りかけていた沖浦さんは実にうれしそうだった。学生たちの活動をみると、血が騒いで仕方がないようだ。年を重ねても、いつまでも熱血漢であり、なによりも茶目っ気のある人だった。

おわりに

いつも熱く語りかける沖浦さん

冒頭に述べたように、私には沖浦さんの業績について評価するだけの力はなく、そのことは他の多くの研究者に委ねるしかない。私はただ沖浦さんの「歴史から見捨てられ、闇の中に消えていった人たちはたくましく生き、日本の文化、芸能の豊かな地下水脈をつくりだしてきた」という思いに共感し、付き添ってきただけにすぎない。

私は新聞記者をしていたとき、教育問題をひとつのライフワ―クにしていた。人によってさまざまな教師像が語られるが、私はよく「教師五者論」を引き合いにだした。「五者」とは「学者」「医者」「役者」「芸者」「易者」をさす。つまり教師はその「五者」の全部とはいわず、いくつかをかねてほしいと思ってのことだ。

「学者」とは、説明するまでもないが、学問をつんでいないと生徒たちに深い授業はできない。

「医者」として生徒の学力を診断し、つまずいているところを「治療」し、同時に子供の心の病を治してほしい。

「役者」として、授業は楽しく、わかりやすいものにするために教師はよく通る声で、身ぶり、手ぶりをまじえて教えるべきではないか。

「芸者」とは、鉄棒で大車輪をしてみせるとか、逆立ちをして校庭を一周してみせるとか、要するに「得意技」を持つ教師であってほしい。

最後に「易者」として、子どもが将来、どういう道に適しているかをアドバイスし、人生を占ってやる。だいたい、このようなことだ。

ところが、多くの場合、教師たちにそんなことを求めるなんて無理な注文だった。ひたすらトラの巻をたよって授業をしたり、学生の欠点を見つけては、厳しく追及したりする「検事」のような教師に事欠かなかった。

だが、沖浦さんは私にとってまさに「五者」を兼ね備えた理想の教師だった。「人間、苦労しているほど、後に輝きを放つ」という信念も好きだったし、なによりも底辺に生きる人々への深い愛情があった。反骨精神は強いが、人間を見る目は温かい。下町の中学校で教師をしていた経験を、その後の学問をわかりやすく人々に伝えるうえで生かしていた。

ちなみに沖浦さんは、私の母(大正15年7月生まれ)とは同学年で、親の世代にあたる。沖浦さんと出会ったのは、私の父(68歳)が亡くなり5年後のことだった。それから約25年、お付き合いしてきたが、私にとって心から尊敬できる「メンタ―(師匠)」的な存在でもあった。

闇は光からは見えない。闇は闇のなかに身を置き、目を凝らしてこそ見えてくる。それも心で見なければ、よく見えてこない。とことん弱者に寄り添い、歴史の闇に消え去っていった人たちへの深い哀惜の思い。それを宿した人だからこそ到達できるやさしさがあった。

亡くなった人をどう受け止めたらいいのだろうか。妻に先立たれた友人から教えられた文章がある。フランスの哲学者、アランの幸福論(宗左近訳)の一節だ。

「死者たちは死んではいない。このことは、われわれが生きていることから、じゅうぶん明らかである。死者は考え、語り、行動する。‥これは本当だ。しかし、それには、耳を傾けることが必要である。すべてはわれわれの内部にあるのだ。われわれの内部に生きているのだ。(中略)しっかりとものを見、よく耳をすますがいい。死者たちは生きようと欲している。あなたの内部で生きようと欲している。かれらの欲したものをあなたの生命が豊かに展開することを、死者たちは欲している」

死者は私の内部で生きようと欲している、という言葉が胸に深く響く。沖浦さんが高橋貞樹について語ることが自らの人生を見つめることだったように、高橋貞樹は沖浦さんの内部に生き続けてきたのだろう。私にとっても沖浦さんについて語ることはそのまま、私はどう生きてきたのか、さらにはこれからどう生きていくのか、を試しているような気がする。そうやって沖浦さんは私の中で生き続けるのだろう。

「よお、お元気ですか」。どこからか、にこやかな笑顔とともにあの明るい声が聞こえてくる。沖浦さんがいなくなったことが、いまだに私には夢のようだ。

いけだ・ともたか

一般社団法人大阪自由大学理事長 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008年~10年大阪市教育委員長。著書に『ほんの昨日のこと─余録抄 2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。

論壇

- 辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想ジャーナリスト/池田 知隆

- 琉球独立論の潜勢力・南大東島琉球文化研究所客員研究員/仲村渠 克

- 冷戦下での文部省体制の確立前こども教育宝仙大学学長/池田 祥子

- 翁長知事が国連人権委理事会で訴え沖縄県知事/翁長 雄志

- 日本の社会運動に新たな可能性示すシールズ/奥田 愛基