特集●混迷する世界を読む

安倍政権と日本政治をどう読むか

「二重政治」時代の「日本政治」の行方

本誌代表編集委員・日本女子大学教授 住沢 博紀

1.戦後世界の「政治」枠組みの終焉?

いま私たちはどのような世界に住んでいるのか。それはどこに向かい、「政治」はどのような役割を果たすのだろうか。この1年、欧州で続発するテロや英国のEU離脱投票から始まり、トランプのアメリカ大統領選出、TPP協定離脱、北朝鮮への圧力としての軍事的選択肢や自衛隊の米軍との共同行動など、多くのビックニュースに驚かされながら、世界の「政治」も安倍政権の「政治」も見えてこない。しかし21世紀に入り十数年を経た現在、戦後西側デモクラシーの制度と価値観が大きく揺らいできていることは肌身で感じる。

他方で、現在と未来が見えない中で、何か既視感とでもいったものを感じる。歴史で学んだ19世紀や20世紀前半の過去の世界がよみがえってくる。そこではあらゆる軍事行動メニューが交渉のテーブルに置かれ、19世紀クラウゼヴィッツの「戦争とは他の手段をもってする政治の継続である」という、国連憲章に反する戦争観が復活することになる。もちろん新しさもある。トランプ新大統領のもとでは、政治は「ディーラー政治」つまりタフな「ビジネス交渉モデルの政治」となり、アメリカ利益第一のため、外交・安全保障政策や通商政策がすべて交渉のための手段となる。しかしそうなれば、戦後自由世界の価値観や平和の基盤が一挙に動揺することになる。

もちろん国連憲章や国際的なルール設定では、決議の段階や内容と、その実行・実態との間には常にずれがある。第2次大戦後の世界も、多くの深刻な地域戦争と核実験・保有国拡大の歴史でもあった。You Tubeには、1945-1998年に行われた2,053回の核実験の日時と場所が、時系列に沿って世界地図の上に示される映像が掲げられているが、アメリカは実に1000回以上の核実験を行っていることになる(https://www.youtube.com/watch?v=cjAqR1zICA0)。そのアメリカからオバマは「核なき世界」、具体的には「包括的核実験禁止条約(CTBT)」を呼びかけたが、トランプのアメリカは再び核開発に取り組み、他の保有国も再び核軍縮から後退している。

地球温暖化に対するグローバルな対応は、2015年のパリ協定の批准に中国、アメリカが加わることで大きく前進した。しかし「地球温暖化はでっち上げ」とツイートするトランプは、アメリカの離脱を検討している。国際的なルール作りにおいては、大国の利害に関することはこれまでも遅々として進まなかった。しかしこれらすべての努力や部分的な成果を、自国利益優先というリアルな立場に解消するなら、その段階からグローバル世界は崩壊を始める。今私たちはそうした岐路に立っている。

戦後世界は、1989年/1991年のソ連解体・冷戦終結により一時代を終えた。今アメリカのグローバルなルール作りからの退場の動きは、その第2幕が始まろうとしているように思える。しかもなお世界の軍事予算のおよそ半分を占める強大な軍事力と基軸通貨としてのドルを持つ国が、ディーラー国家に移行しようとしているわけである。

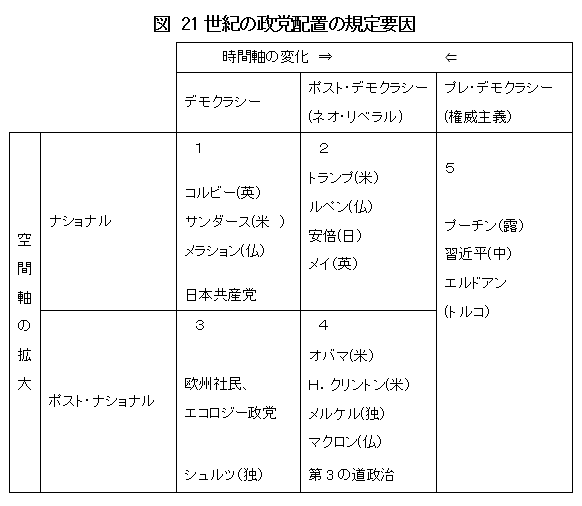

現在の欧米諸国の問題は、国内問題とグローバル世界の展開が連動して生じたものである。こうした構造はどの時代にもあるが、ここではとりわけ現在の特徴をわかりやすくするため、下に「図 21世紀の政党配置の規定要因」を掲げておく。他の時代と区別するため、この特徴をあえて名づけるなら、「二重政治」の時代といえるのではないだろうか。

それは一方では、「デモクラシー」と「ポスト・デモクラシー」という対概念があり、もうひとつは「ナショナル」と「ポスト・ナショナル」という対概念により構成されている。この4つのマトリクスについては、すでに『現代の理論』第9号(2016年夏号)で、米・英・日の選挙結果の分析で説明しておいた。そこでは日本,欧米のいくつかの国の政党配置の新しい展開と類型化が中心であった。しかしここではこの同じ図を、政党の類型化ではなく、むしろ現代の政党が抱えるそれぞれの特殊な「二重政治」の在り方の説明として使用したい。

「ポスト・デモクラシー」は、コリン・クラウチの『ポスト・デモクラシー』(青灯社 2007)から引用している。そこではデモクラシーが実質的に人々の生活や平等の実現をめざしていた時代、つまり70年代~80年代の福祉国家の時代から、新自由主義と経済のグローバル化により格差と社会分裂が進行し、デモクラシーが選挙結果や政府の正当化など、その内容を喪失していった過程を描いている。

ここでマトリクス1と3の政治家や政党は、戦後型のデモクラシーの実現を掲げているので「二重政治」は存在しない。その主張は明瞭であり、支持者層と掲げる政策は一致している。ただ時代はポスト・デモクラシーの時代であり、このグループの政党や政治家は、良くても20%程度の得票率に留まる。これはエコロジー政党や欧州社民党など「ポスト・ナショナル」のグループにも当てはまる。

これに対して、2、4の「ポスト・デモクラシー」のグループは、「二重政治」に陥らざるを得ない。2はポピュリズム政党や運動をイメージすればよい。ただしトランプにしろ、また結果としてナショナルな立場に転換した英保守党のメイにしろ、運動体ではなく政権を担っている。そこから彼らは「二重政治」を行わざるを得ない。なぜなら、彼らは社会格差の拡大などに対する中間層の不満を支持者基盤とし、国民を代表する(デモクラシー)と主張するが、もともとそうした国民のためのデモクラシーが衰退した結果として自らの選挙勝利がある。

この主張は、ルペンや多くのポピュリスト政党のようにプロテスト政党、運動体としては成立するが、政権を担うとともに破綻する。この破綻を避けようとすれば、政権の座を利用してあらゆる世論操作、選挙誘導、政策のすり替えを恒常的に行わなければならなくなる。それだけではない。ナショナルな、自国利益第一という基本的立場に関しても、グローバル経済の結果として自らの存在があり、ここでも多国籍企業、エネルギー産業、グローバル金融資本などに宥和的な政策を行うことになる。つまりあらゆる面で、マトリクス2のグループは「二重政治」を行わざるを得ない。

マトリクス4のグループは、逆にポスト・ナショナルを掲げるグローバル化の推進派である。このグループの政党や政治家は、グローバル化こそ中間層に雇用と経済成長を保障すると訴える。その意味では国民の統合と最大の利益を追求し、実現すると主張する。しかし中道左派を唱えた「第3の道」政治が典型的なように、本来、人々の福祉から出発した政党が、むしろグローバル化の勝者の代弁者になってしまった。統合よりは社会格差や地域格差を促進したことになる。したがってこのグループの政党や政治家は、経済のグローバル化、自由化を促進しつつ、他方で政府規制を強化するという、矛盾した政策を行わざるを得ない。

この意味での「二重政治」は、経済発展が力強い国、例えばドイツではある程度可能であるが、フランスのような経済停滞が顕著な国では、オランド大統領のように壊滅的な評価となる。マクロンがオランドの失敗の轍をふまない保証はないが、EU全体として共通の政策を提起できれば別の道も開ける。

日本の安倍政権に関しては、彼の非民主的な手法やナショナリストに近い理念、背景をなす「日本会議」などの政治集団の位置づけから、マトリクス2に便宜的に入れておいた。しかしのちに論じるが、安倍政権の場所はこの中には存在していない。そのことが安倍政権の本質であり、現在の日本政治の悲劇でもある。

さらにプーチンや習近平などロシア・中国の権威主義を示すマトリクス5を付け加えた。これらは20世紀の近代化論ではプレ・デモクラシー(前段階)に位置するが、現在の視点からは、ポスト・デモクラシーという21世紀に対応した政治形態となっている。つまり21世紀とは、前段階にある統治形態が、未来形態としても登場してきているという、錯綜した世界になっている。

この図式を前提に、トランプ、安倍政権が内在させている私たちにとってのリスクを考察してみよう。

2.トランプの悲劇:最強軍事力と3権分立の制約

大統領就任100日を過ぎ、トランプ政権に対してある程度の客観的な評価ができるようになってきた。彼のツイッターや演説での、既成システムやエリートへの挑発者としての側面と、リアルな権力保持者としての側面である。浮かび上がってきた像は、一国的利益と伝統的価値観にこもろうとする共和党に示されるアメリカの現代の病根である。これに資源メジャーとグローバル金融資本という、20世紀型の衰退産業が結びついている。

昨年9月ペンシルバニア州の州都、フィラデルフィアにおいてアメリカ政治学会が開催された。ワシントンDCからフィラデルフィアに飛行機で飛ぶと、その近来の発展の勢いの違いが実感される。ワシントンは首都であるだけではなく、資金の調達やIT関連、医療・バイオ産業と研究機関など、アメリカの先端産業と研究の集積拠点としても発展しつつあり、郊外に多くの新興工業団地や開発された瀟洒な住宅地が広がる。これに対して合衆国とその憲法の生誕の地であるフィラデルフィアとペンシルバニア州は、ロスト・ベルト(衰退地帯)の代名詞のような地域となり、トランプはこの州を制することにより大統領に選ばれた。

しかし100日が経過し、トランプが、彼を選出する原動力となった、衰退産業地域の白人労働層の期待に応えられるとは思われない。日本の小泉選挙の時と同様に、熱狂的に「異端者」を選挙で支持した人々は、自らの行為を正当化するためにも、当分はトランプ支持を続けるだろう。それとは別に冷静にトランプ政権の権力構造を見ると、クシュナー大統領上級顧問や娘のイバンカなど親族と、マティス国防長官、マクマスター安保補佐官などの軍人派との連合に、ホワイトハウスの業務を統括するブリーバス首席補佐官(2011-2017年、前共和党全国委員会議長)が、共和党主流派とのつなぎ役になっているといわれている。選挙期間中、特異なトランプの演説を特徴づけた論争点、親ロシア、反中国、移民排除、保護貿易主義などを推進したバノン首席戦略官たちのグループは後退を余儀なくされている。両者の上に立ち、一体性を装うトランプの「二重政治」はどうなるだろうか。

確かにブリーバス首席補佐官は選挙期間中も、トランプのイスラム系移民排除に対しては批判をしていたが、とはいえ彼もティーパーティ運動を支持する共和党の保守派であり、リベラルなメディアに対する厳しい批判はトランプと同じである。オバマケアの撤回は共和党主流派の基本政策であり、条件付きであれ最終的に下院では承認された。つまり世界を不安にさせるトランプの言動だけではなく、共和党の主流派もふくめた、国内の社会的分裂と一国中心主義を進めるアメリカ政治が問題となっている。

それでも特定のイスラム諸国の人々の入国制限への大統領令が連邦地方裁判所の仮処分で実行されなかったように、アメリカの3権分立や立憲主義が、おおきな制限要件となっている。ここでは憲法が再び権力を制限する立憲主義的な役割を持ち登場している。日本では憲法学者の学説や護憲の論理で終わっているが、アメリカでは実質的に大統領権限を制約している。

これまでの戦後世界の自由貿易と多元的なデモクラシーの価値は、もしフランスでマクロンの安定した政権が成立するなら、メルケル(保守デモクラシー)、あるいはシュルツ(社会民主主義)の独仏連合を中心に、EUが一つの柱になるだろう。しかしその力は限定的である。どちらにしても、「ニューディール」ならぬ「ビジネスディール」のトランプ政権の下では、日本がもっともその攻撃の矢面に立たされるだろう。交渉のための手持ちカードがあまりに少なく、トランプにとって最も妥協を迫りやすい、つまりは自分の成果として支持者に誇示しやすい対象国となるからである。

27か国の連合体であるEU諸国ですら、自分たちの手持ちのカードが不足していることを不安に思っている。日本にとっての友人は、まさに厳しい交渉相手であるアメリカ以外にないという悲惨な状態に、安倍政権と私たちは立たされている。

しかもトランプ政権は、ペンタゴンが立案してきたさまざまなレベルの軍事的選択肢も、事実上のディールの材料の一つとしている。この軍事的選択肢が核とミサイル開発を進める北朝鮮への圧力に使われており、オバマの軍事手段を含めない交渉に比べて、トランプ政権が優れているという見解を示すメディアも登場してきている。日本でも、2年前の安保法制をめぐる議論では、憲法9条との関連での戦闘地域でのアメリカ軍の後方支援や共同行動については、多くの前提や留保が付けられた。しかし今では突然、行動の適切さや平和・外交的手段の追求ではなく、軍事的選択肢の有効性について、専門家あるいはタレントなどの素人集団がテレビや雑誌で議論を繰り返している。この一貫性のなさと国会での議論に対しての無責任な扱いは、継続性のある「政治」が存在していないことを示している。

ところで10隻の現役原子力空母といくつかの攻撃群を有するアメリカは、世界のどの地域にも短期間でそれを派遣でき、その権限を持つアメリカ大統領のパワーを世界に見せつけてきた。しかしこれはいいかえれば、世界の多くの地域の多様な紛争に、アメリカがそのパワーで介入することを意味する。そのことは、核抑止力以外でも、アメリカが圧倒的な海軍力・空軍力をもち、さらにはそれを支える経済力も持っていたことを示す。

しかしトランプの登場自体が、経済的にアメリカがこうした負担にもはや耐えられないことを背景としている。軍事技術の優越性に関しても、中国、インドさらにはイスラム諸国の経済発展が進めば、いずれは崩れる。交渉としての軍事抑止力は、現にある軍事力だけではなく、近未来の発展も加味されるからである。北朝鮮に対するトランプの側からの瀬戸際政策が、もはや戦争への抑止力ではなく、戦争突入の道を開く選択肢でもある。いいかえれば、現在のプーチン、ロシアがそうであるように、過去の遺産としての軍事力の強大さは、現在の政権にとってはむしろ負担となる可能性が強い。なぜならその選択肢の行く先は、紛争の泥沼化しかないからである。

3.安倍政権に「日本政治」は実在しない

安倍政権は不思議な政権である。「図 21世紀政党配置の規定要因」では、最初に述べたようにマトリクス2に位置付けておいた。しかし本当はどこにも属していない。TPPに関してはオバマ、クリントンのアメリカ民主党グローバル化と連携していたから、マトリクス4の「ポスト・デモクラシー」ともいえる。しかし「アメリカ第一」のトランプが登場し、厳しい二国間交渉を要求する現在では、ナショナルな立場に立つしかない。この点では本来EU派であったが、現在はハードなEUからの分離を進めるイギリス保守党の首相メイと似ているかもしれない。またプーチンのロシアとも、欧米のプーチン制裁とは異なる路線を追求している。こうして一見、日本独自の視点から外交を追求しているように見える。事実、5月2日付で発表された朝日新聞の世論調査でも、外交がもっとも安倍政権が評価される政策分野となっている。

しかしこれは逆にいえば、自らの確固とした足場がなく、アメリカ以外には同盟国や一貫して協力できる国もなく、さらには激動する世界にあって、中長期的な戦略を持っていないということでもある。唯一あった、通商政策と中国に対する地政学的な対応であるTPP推進政策も、トランプの拒否で水の泡となった。麻生財務大臣などにはアメリカ抜きでTPPを推進する動きもあるが、マレーシア、ベトナムなど留保する国もあり成算があるわけではない。かといって中国を中心とする東アジア地域包括的経済連携RSEC(Regional Comprehensive Economic Partnership)に軸足を移す発想もない。安倍政権にとってRSECとは、あくまでTPPが成立したうえで、日米関係を利用して、中国・インド・アセアン諸国を巻き込もうという虫のいい話であった。

さらには昨年暮れのプーチンの訪問時に期待された、北方領土返還を含む新しい協力関係も、二島での共同の経済開発に縮減された。安全保障に関しては、北朝鮮の核・ミサイル開発とトランプの対決路線に巻き込まれている。解釈改憲を超える2015年安保法制(安全保障関連法)は、自衛隊による米軍支援行動を承認し、戦闘行為に関与するという新しいリスクを抱えている。しかし逆説的なことに、中国の海洋進出・北朝鮮の核・ミサイルへの不安が増大するなかで(前記朝日新聞の世論調査では、大いに感じる58%、ある程度感じる35%)、逆に安倍政権の支持が増えるという現象が生じている。

アベノミクスの失敗、日銀ゼロ金利政策の限界、TPPの破綻、消費税値上げの延期による財政再建の先送り、こうしたすべての重要政策において、安倍政権は行き詰まり、袋小路にはまり込んでいる。またエネルギー政策に関しては、もともと反原発の意見が多数であり、この点では安倍政権は低い評価となっている。このようにそれぞれの重要な政策項目をみれば、多くの人々は、日本の置かれた現実を冷静に把握しているといってよい。しかしそのことが安倍政権への批判に結びつかない。同じ調査では、政権を支持するが55%であり、支持しない35%を大幅に上回っている。ほかの新聞によると調査でも同じ傾向である。

この不思議な現象をどのように解釈すればいいのか。もっともわかりやすい説明は、野党第1党たる民進党が政権交代可能な政党として承認されていないことにある。2009年~2012年の民主党政権の統治能力の欠如が今も尾を引いているわけだが、それ以上に、現在の民進党には安倍政権にとって代わる要素は何もない。この代わる選択肢がないことが大きな理由として挙げられる。

それではなぜ日本で、欧米のようなポピュリズム政党や政治勢力が登場しないのだろうか。もちろん橋下日本維新の会、小池新党など、ポピュリズム政党に類似する現象もみられるが、自民党一強への対抗勢力というよりは、その補完勢力と見なされている。

おそらく日本の場合、日銀黒田総裁の下での「異次元の金融政策」がその出口戦略を喪失していても、日本円に対する信頼をなくしていないように、安倍政権を信頼するしか不安を和らげる道はないのかもしれない。つまり安倍政権はそれが存続していることによって人々の支持を得ているという、同義反復の世界に突入している可能性すらある。貨幣はそれが貨幣として人々に承認されるがゆえに流通するという論理と同じ構造となる。とすると安倍政権の独自性とは、消費増税など批判が強い政策はとことん後回しにして、状況を見て小出しにするという、「脱政治化」の政治という範疇に属するのかもしれない。

困難であるが私たちは今、ここで、こうした悪循環の世界から脱却する道を探さなければならない。「図 21世紀の政党配置の規定要因」からみれば、マトリクス1、3、4のグループが連合して、権力維持装置としての安倍政権に立ち向かうという構図が浮かび上がる。つまり民進党と共産党を含めた、広範な野党共闘の結成である。しかし現在の小選挙区を中心とする選挙制度の下では、地域の草の根保守に基盤を持ち、それを保守の時代の追い風にする安倍政権に対して、もっと効果のある戦術が必要となるだろう。その一つがライブ・フェス作戦である。

4.政治的ライブ・フェスの実行を

安倍内閣も、橋下日本維新の会も(と安倍政権は改憲では想定)、小池新党も、すべて劇場型政治をめざし、しかも成功裏に実践している。劇場型政治は、演目自体が主催者側から設定され、聴衆の喝さいを得るために最大限の注意を払って演出されことに特色がある。安倍政権が成立してから。その都度、演目を聴衆の反応を見ながら出し入れする、この繰り返しであった。この点で、一点突破主義の小泉劇場とは位相が異なる。少数の批判的メディアの批評は、次々と変えられる演題のため、すぐに忘れ去られ聴衆のもとには届かない。しかし現実には、人々の生活や、リアルに日本の将来に直結する政策課題が、未消化のまま残されていく。荒涼たる日本政治の現風景である。

人々はこの残された、累積された課題に気が付いている。原発再開をめぐる知事選挙のように、具体的な課題であればそれぞれが適切な判断をしている。しかしエネルギー政策全般、TPPの行方と日本の農業・地域再生、日銀の出口戦略のない異次元の金融政策、高齢社会と税・財政一体改革の緊急性、安保法制で危惧された米軍との共同作戦による戦争加担の現実化など、演目として提出されないものは政治の舞台から消え、世論調査でのみ示される。

小泉型劇場政治に対抗するものは、かつて民主党が掲げた「マニフェスト」政治であった。政権交代とは、基本政策の諸課題を包括的に提示し、その政党間の対立軸を明確にすることにあった。しかし安倍政治の新しいタイプの自己演出型政治に対しては、マニフェストは不発に終わっている。政権側の政策マーケティング技術と世論誘導がこの間に格別に進化しており、脱政治化すべき政策課題と、憲法改正のように意識的に対立構図を形成するような政策の時間的配列が、巧妙に行われているからである。

それではどのような手法で、新型劇場型政治とそれと表裏一体としてある争点隠し、あるいは争点の脱政治化の時代に対応できるのだろうか。それには2015年8~9月の国会前の安保法制反対運動を思い起こすべきだろう。

シールズの若者たちが始めた国会前の抗議行動は、最盛期には国会前だけで10万人に達する参加者があった。しかしその本当の意義は、活動スタイルやデモの新しい文化と手法を開発したことにある。ツイッター、フェイスブックなどSNSを使った現場からの生情報の拡散、ラップを使い少人数でのフェスティバルのような抗議活動、多様なグループや個人で来た会社帰りのOLなど参加者の多様性、これらが国会前の巨大な抗議集会の中で息づいていた。ちょうどミュージシャンたちの大規模なライブ・フェスティバルのように。

フェスと略称される若者たちの新しいライブ文化は、かつての中心となる舞台を取り囲む、集合集中型の巨大な野外フェスティバルだけではない。数多くの舞台を設置し、参加者は身近でそれぞれの感覚にあったミュージシャンの演奏を身近で体験する、あるいは自らの音楽を求めて移動することになる集合分散型フェスもその一つである。分散型ではあるが全体としてのフェスティバルへの参加体験は共有される。

今必要なことは、こうしたすべての舞台(具体的な政策課題)を含んだ、しかし分散型のライブ・フェスティバルの場を企画することである。ウェブ上では、安倍政権を批判するためいくつかのサイトが、デモなど抗議行動のお知らせ、意見や情報交換の広場などとして開設されている。しかし残念ながらライブのないSNSは仮想空間で終わる。シールズの後継組織やさまざまな反原発や平和運動のNPO・NGO組織、それに野党の政党などが、いくつかのミュージシャンとともに、10万人規模の政治ライブ・フェスティバルをイベント実行員会の形式で組織することは不可能だろうか。そこで10程度のテーマ=舞台を設定して、議論の後に要求をまとめSNSで公開する。もちろんそれぞれのフェスもリアルタイムで放映される。

もちろんこうしたことは安倍政治批判の出発点にすぎない。しかし現在の日本政治の枠組みでは、北朝鮮のミサイル・核による危機は関心を呼んでいるが、安倍政治そのものが生み出している危機についてほとんど議論されていないのである。その結果、繰り返しになるが、2年前の安保法制は、米軍の軍事作戦行動への後方支援活動、あるいは共同行動において実質的に戦闘に巻き込まれることなど、リスクとして議論され、安倍政権の支持率は低下した。現在ではこれらの可能性を含む事態が、むしろ日米同盟の実質的な強化として意識的に作り出されている。そして森友問題により下がった安倍政権への支持率が、トランプの軍事的選択肢を支援することにより、急激に回復、あるいはそれ以上に伸びているという漫画のようなことが起こっている。

こうした悲惨な現実を、悲惨なものとして理解し、共通体験という形で議論し、SNSで広める場がない限り、日本は、韓国の人々からも、ASEANの人々からも、EU諸国の人々からも、そしてアメリカの多数をなすトランプを批判する人々からも、理解不可能な国という烙印を押されるだろう。

すみざわ・ひろき

1948年生まれ。京都大学法学部卒業後、フランクフルト大学で博士号取得。現在、日本女子大学教授。本誌代表編集委員。専攻は社会民主主義論、地域政党論、生活公共論。主な著作に『グローバル化と政治のイノベーション』(編著、ミネルヴァ書房、2003)、『組合―その力を地域社会の資源へ』(編著、イマジン出版 2013年)など。

特集・混迷する世界を読む

- 危機的だからこそ、世界は変えられる慶応義塾大学教授 金子 勝さんに聞く

- 予測不能なトランプ政権の実像国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 安倍政権と日本政治をどう読むか本誌代表編集委員・日本女子大学教授/住沢 博紀

- 欧州は新世代ポピュリストの大陸なのか北海学園大学教授/松尾 秀哉

- 東アジアの経済発展と今後の展望(下)国士舘大学教授/平川 均

- グローバル化と情報化の影早稲田大学非常勤講師/宮崎 徹

- 教育勅語と教育基本法―断絶と通底前こども教育宝仙大学学長/池田 祥子

- 山城議長の長期拘束は異常な「人質司法」沖縄弁護士会・弁護士/金高 望

- 「働き方改革」を切るグローバル産業雇用総合研究所所長/小林 良暢

- 「非正規」という言葉を一掃する社会へ連合大阪元副会長/要 宏輝

- 人間を幸福にしない“資本主義”(下)ものづくり産業労働組合JAM参与/早川 行雄