この一冊

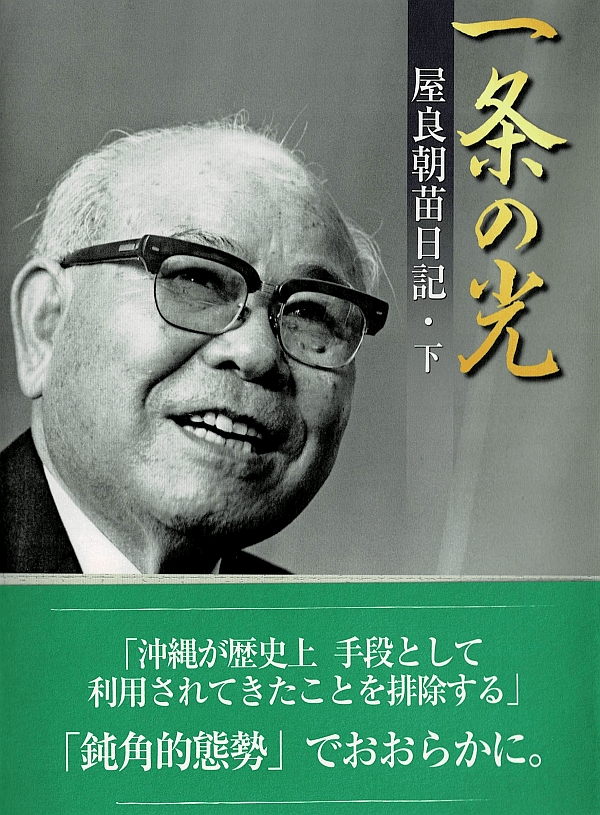

『一条の光――屋良朝苗日記』(上下、琉球新報社、2015年・2860円 2017年・3034円)

沖縄返還―自己決定権への想い熱く

出版コンサルタント・本誌編集委員 黒田 貴史

『一条の光――屋良朝苗日記』(上下、琉球新報社、2015年・2860円 2017年・3034円)

まず、なぜこの本をとりあげた(読むことになった)か、からはじめよう。昨年から琉球独立に関連する2冊の本を編集することになった。なぜ、琉球が独立を求めるのかを考えると、歴史的に日本本土とはちがう歴史的・文化的な歩みがあるということと同時に、いかに日本本土(東京)の政治権力からひどい目にあわされつづけてきたかということの二つの大きな理由がある。

平和憲法の下に復帰したはずなのに、核抜き返還は、じつは有事の際には米の核もちこみの密約が交わされていた。復帰後も、安保条約の下で日本が米軍に提供する基地の7割が相変わらず沖縄に押しつけられたままで、しかもそれらは減る方向にあるのかといえば、新基地建設が強行されることから考えれば、基地を減らすのではなく、むしろ強化してたらい回しされているだけだ。復帰とはなんだったのか、の疑問が出てくるのも当然だろう。そこで、私も改めて「沖縄の本土復帰」とはどういうものだったのかを考え直す必要があると考えてこの本を手にとった。

この本の元になったのは、2011年9月9日~2012年12月14日、全30回の琉球新報の連載「一条の光『屋良朝苗日記』に見る復帰」で、それを編集して単行本化したものが本書だ。私は、以前からインターネット版琉球新報を購読しているので、連載当時からこの記事を読んでいた。

書名から屋良朝苗の日記をまとめたものと思うかもしれないが、たんに日記を年月日順に並べたものではなく、復帰前後の「B52墜落」「沖縄返還交渉」「佐藤・ニクソン会談」「コザ騒動」「沖縄返還協定調印」「復帰不安」など、重要なテーマごとに屋良日記、それに関連する琉球政府のメモ(屋良やその秘書たちが書き残した)、史料、関係者の証言、解説などを組み合わせて立体的に理解できるように工夫されている。そうした作業が繁雑だったせいだろうか。連載から書籍化するまでにもけっこうな時間がかかった(上下の刊行の間隔も長かった)。連載から単行本までの大変な作業をこなした関係者の苦労が感じられる。私は、上巻は単行本刊行とほぼ同時に読んだのだが、その後下巻がなかなか刊行されず、はじめに書いた事情で今回改めて読もうと思い直すまで手にとることがなかった。今回は下巻を中心に紹介したい。

◇ ◇ ◇

「佐藤・ニクソン会談」の章を見てみよう。まず、1969年3月13日から11月28日までの日記のなかから佐藤・ニクソン会談に関連する記述が置かれている。11月19日の会談当日の日記を紹介しよう。

「いよいよ佐藤・ニクソン会談始まる。アポロ12号も月着陸。11時55分から宇宙〈衛星〉中継で〈日米首脳〉会談。歓迎の場放送を見る。果してどの様な結果が出るか。またどの様な反応があらわれるか。一生一代の十字架ついに我が身にふりかかる日の始まり。神よ、県民の為に我を誤たしめ給うなと祈る気持ちで一ぱい。……寝苦しい一夜を過ごす」

日記のページの一部に囲みで、11月10日から28日までの会談前後の動きを示す年表形式の記事が置かれている。また、注も充実していて、たとえば佐藤に注がついていて佐藤栄作を知らない読者の理解を助けている。

日記につづいて「琉球政府メモ」(これも屋良が残した記録、一部秘書などによるものもある。ついでにいうと、屋良はメモ魔で有名だったようだ)の関連する記述が掲載されている。

11月28日の「琉球政府メモ」を一部紹介しよう。

「4・40~5・30 総理、床次、木村、くじら〈鯨〉岡、山野、主席、企画局長……

2.72年返かんは間違いない。72年までには核基地を撤去する。自由使用もあり得ない。B52を含めての発進はあり得ない。以上のことを確認する。

5.沖縄の基地の安保の要的価値は復帰すれば、先ず第一に核基地がなくなる。第二に自由使用ができなくなる。第三が段々縮小されることによって段々その価値は低下してゆくであろう。……

続愛知外務大臣……

2.核について密約とか秘密取決め文書、口頭とも絶対にない。但し核の持ち込みについて米側の事前協議の権利まで否定する事は安保条約を改定することにもなり、これはできない。だから米側の主張する権利についてまでふれなかったわけだ。しかし日本は核持込みを(米側が事前協議で主張しても)認めない方針なのでこの点安心してほしい」

このような当時記された日記、メモを掲載した後に、本書を編集した人たちによる解説が置かれている。

「沖縄返還にあたって日本政府は、核兵器撤去と日米安全保障条約の適用を意味する『核抜き・本土並み』を条件としていた。記者会見で愛知揆一外相は『(核の)有事持ち込み』を認めるという保証を与えたわけではなく、沖縄も事前協議の対象となり基地の『自由発進』はなくなると強調した。

しかし、交渉の舞台裏を記した文書を見ると、この説明は正確ではない。実際には、米側は緊急時の核再持ち込み権、在沖基地の自由使用、返還に伴う日本側の財政負担を求め、日本はことごとく譲歩しているからだ」

この後、11月28日に屋良は佐藤首相、愛知外相と会見する。解説はつづく。

「佐藤は屋良に『72年までに核基地を撤去する。自由使用もありえない』と確認した。愛知は『核については密約とか秘密取り決め文書、口頭も絶対になり』と強調している。さらに『日本は核持ち込みを(米側が主張しても)認めない方針なのでこの点安心してほしい』と述べた。

佐藤は明らかに日米合意と違う説明をしている。

沖縄の将来を決める返還交渉に、最も影響を受ける沖縄側は加われず、かやの外に置かれ続けた。この時に決まった枠組みが50年近く経過した現在まで、沖縄をしばっている。まさに屋良が言う『イバラの道』の始まりだった」

さらに解説の後に、外務省資料、米公文書(核持ち込みの密約)などが置かれて章が締めくくられる。

◇ ◇ ◇

1971年10月12日、日本政府は沖縄復帰に伴う関連7法案を閣議決定した。米軍基地の存続を前提にした沖縄経済振興策だとして沖縄は反発し、返還交渉をやり直すべきだという声が強まる。そうしたなかで、屋良は、10月15日に、16日開会の「沖縄国会」の審議に向けて、関連7法案の総点検をおこなうために「復帰措置総点検プロジェクトチーム」を立ちあげた。

この作業の結果、132ページにわたる「復帰措置に関する建議書」が完成する。建議書は「はじめに」「基本的要求」「具体的要求」の三部で構成されているが、屋良は「はじめに」を執筆している。建議書の基本精神をうたった部分だ。

「アメリカは戦後26年もの長い間沖縄に施政権を行使してきました。極東の自由諸国の防衛という美名の下に、排他的かつ恣意的に膨大な基地を建設してきました。基地の中に沖縄があるという表現が実感であります。……県民が復帰を願った心情には、結局は国の平和憲法の下で基本的人権の保障を願望していたからに外なりません。経済面から見ても、平和経済の発展は大幅に立ちおくれ、沖縄の県民所得も本土の約6割であります。その他、このように基地のあるがゆえに起こるさまざまの被害公害やとり返しのつかない多くの悲劇等を経験している県民は、復帰に当たっては、やはり従来通りの基地の島としてではなく、基地のない平和な島としての復帰を強く望んでおります。……

そのような観点から考えたとき、このたびの返還協定は基地を固定化するものであり、県民の意志が十分取り入れられていないとして、大半の県民は協定に不満を表明しております。……

沖縄県民は、過去の苦渋に充ちた歴史と貴重な体験から復帰にあたっては、まず何よりも県民の福祉を最優先に考える基本原則に立って、(1)地方自治の確立、(2)反戦平和の理念をつらぬく、(3)基本的人権の確立、(4)県民本位の経済開発等を骨組みとする新生沖縄の像を描いております……」

「従来の沖縄は余りにも国家権力や基地権力の犠牲となり手段となって利用され過ぎてきました。復帰という歴史の一大転換期にあたって、このような地位からも沖縄は脱却していかなければなりません……」

これは沖縄が自己決定権を行使して新しい県づくりに向かうとした宣言といえるだろう。1971年11月17日午後3時17分、屋良は建議書を手に羽田に降り立つが、その2分前、3時15分に衆院沖縄返還協定特別委員会は、自民党の数の力で審議を打ち切り、返還協定の強行採決をおこなっていた。このときの怒りを屋良は、17日の日記に「要は党利党略の為には沖縄県民の気持ちと云うのは全くへいり〈弊履〉の様にふみにじられるものだ。沖縄問題を考える彼等の態度、行動、象徴であるやり方だ」としるしている。

◇ ◇ ◇

こうして見ていくと、「沖縄の本土復帰」とは、「従来の沖縄は余りにも国家権力や基地権力の犠牲となり手段となって利用され過ぎて」きたことから自己決定権を行使して自主・自立・平和・人権を求めた沖縄のエネルギーを巧みに利用しながら、日本(東京の政治権力)とアメリカが返還(復帰)という表の果実を与える裏で「基地の固定化」という日本(東京の政治権力)とアメリカが望んだ成果を勝ちとった過程とみることができるだろう。

もちろん、沖縄の人びとが望んだ自主・自立・平和・人権の運動が無駄な努力だったというつもりはない。むしろ、この本を読めばわかるとおり、一方で隙を見せればすぐに裏をかいてくる本土の政治権力と対峙し、他方で暴走しかねない運動に対する配慮などに日々苦悩する屋良の日々を思えば、歴史は陰謀だけで動くものではないことは明らかだ。すべては日米の陰謀で物事がきまるという訳知り顔には歴史の本当の勝者がどこにいるのかはわからない。なぜなら、琉球の人びとは今も辺野古新基地建設を拒否し、基地のたらい回しに反対する運動をつづけている。敗北したわけではないのだ。建議書が示した自己決定権の主張は、今日なお有効だろうし、むしろより重要性を増しているといっていいだろう。メモ魔だった屋良のおかげで佐藤栄作の詐術も明らかになった(ノーベル平和賞など、もはや笑い話といっていい)。復帰運動の最大の成果は、琉球の人びとが自己決定権の主張を強く打ち出したことだったといえるのではないか。

最初に書いた琉球独立論とのからみで考えると、ここまでひどい嘘でだまし続けた日本(政府)の裏切りを考えれば、琉球が自己決定権を行使する道は明確ではないだろうか。

くろだ・たかし

1962年千葉県生まれ。立教大学卒業。明石書店編集部長を経て、現在、出版・編集コンサルタント。この間、『談論風発 琉球独立を考える』(前川喜平・松島泰勝ほか、明石書店)、『智の涙 獄窓から生まれた思想』(矢島一夫、彩流社)、『「韓国からの通信」の時代』(池明観、影書房)、『トラ学のすすめ』(関啓子、三冬社)、『ピアノ、その左手の響き』(智内威雄、太郎次郎社エディタス)などを編集。本誌編集委員。