連載●シリーズ「抗う人」⑮

皇国史観、差別に抗い、天皇や司馬遼太郎に

大きな影響与えた~上田正昭

ジャーナリスト 西村 秀樹

《88歳、突然の訃報》

まだ春というには肌寒い3月。いつものように起きて洗面をすませ歯ブラシを口に行儀悪くパジャマのまま玄関横の郵便受けから朝刊を取り出す。一面の記事に目を奪われた。その見出しに飛び上がって驚いた。心臓がばくばくするほど驚いた。なぜなら記事の主、上田正昭に年末にインタビューしたばかりだったからだ。詳しいことは後で書くが、どうもわたしが上田最後のインタビューアらしい。

3月14日、毎日新聞の一面から紹介する(大阪本社版)。

「上田正昭さん死去。 日本・東アジア古代史研究」と三段抜きの見出し。リードの1行目がわかりやすい。「東アジア全体を視野に入れた古代史研究で知られた」と書く。

朝日新聞の朝刊を紹介する。一面左下、天声人語のすぐ上に記事が位置する。

「上田正昭さん死去 88歳、古代史研究『日本神話』」と二段抜きの見出し。

横に、禿頭に黒いフレームのメガネをかけた顔写真が載っている。

リードの部分だけを引用する。

「古代国家や渡来人などの研究で知られる古代史学者で、京都大学名誉教授の上田正昭(うえだ・まさあき)さんが13日、京都府亀岡市の自宅で亡くなった。88歳だった。近親者で密葬を営む」。

お元気だった上田正昭さん=昨年12月20日、亀岡の自宅で筆者写す

雑誌『部落解放』の追悼文が目を引いた。なぜこの雑誌に上田の追悼文が掲載されているかは後で述べるが、追悼文の筆者は、京都を拠点にした人権問題のシンクタンク、世界人権問題研究センターの所長、安藤仁介(京都大学名誉教授)だ。安藤によると、亡くなる前の日、上田は京都府亀岡市のガレリア亀岡で開かれた石田梅岩人権賞授賞式に出席、安藤と並んで臨んだという。

亡くなる前日の人権賞授賞式の出席。それは上田の突然の死去を示す。死因は大動脈破裂と聞いた。ご家族や友人は無念だと重々承知しながらも、わたしの気持ちの中では寝たきりなど永く束縛された末でなかったことが、かろうじての救いかもしれないと思った。

《携帯電話が鳴った》

実は、この連載企画「抗う人」で上田正昭を紹介したいと編集長と相談、ゴーサインが出たのが、ちょうど1年前のこと。わたしのパソコンの記録によれば、わたしが上田にインタビュー依頼の手紙を出したのは、6月14日。しばらく音信不通の状態が続く。

年末12月上旬、京都新聞、毎日新聞、朝日新聞に、上田の81冊めの単著、新刊『古代日本と東アジア』の紹介と上田のインタビューが立て続けに載った。「わたしの最後の論文集になるだろう」とインタビューの際、記者にもらしたという。

それから間をおかず、突然、上田からわたしの携帯に電話がかかってきた。「インタビューに応じる」という。携帯の記録をチェックすると、12月10日の夕方だった。早速、インタビューの日時について事務的な日程調整に入った。最初の候補日を上田が挙げて、わたしはあいにくその日はダメと返事をした。別の日程をわたしが候補日にあげたら、今度は上田から「その日は予定が入っている」といったんはチャラになった。

ところが、翌11日の午前7時、わたしが枕元に置いている携帯電話がなった。わたしにとってはまだ夢うつつの時間帯であったが、携帯をみると上田正昭と表示がでた。すぐに携帯電話をとる。上田は病院の予約が入っている日にちを変更してくれた。「あれから医者に診察の日程を変更できないかと相談したところ、予定を変更できたから、この日でどうか」とわざわざ通告してきたのだ。本当にありがたかった。こうして、数日間、日程調整をめぐって携帯電話でのやりとりがあって、双方の日程を調整した。結局、12月20日、亀岡の自宅を訪問する段取りに落ち着いた。

《霧の中の亀岡盆地》

大阪北部のわたしの家から亀岡の上田自宅までの所要時間およそ2時間、さらにお昼ご飯の時刻にかからないという条件を勘案して、午前10時訪問を決めた。当日、わたしの自宅からバスに乗り、身近な東海道線の駅で電車に乗り、さらに京都駅で山陰線に乗り換えた。城崎行きの特急でわずか18分。車内は日曜日とあって、温泉地に向かう人びとでにぎわっていた。途中、保津川くだりで有名な保津川沿いに右に左にくねくねと山陰線は走る。亀岡の盆地に入った途端、霧が真っ白に盆地を覆っていた。

亀岡駅前からタクシーに乗り、運転手に住所を述べた。さらに「上田正昭先生のご自宅にお願いします」というと、タクシー運転手はその一言ですべてがってんだとうなずいた。「霧がすごいですね」というと、タクシー運転手さん曰く「今日なんか、冬の亀岡にしては少ない方だね」と、軽く受け流された。

タクシーに連れられ着いた先は、小幡(おばた)神社。そう古代史の教授は神社の宮司なのだ。約束の時刻に遅刻しては高齢の先生に申し訳ないと、相当に早めに到着し、境内をゆっくり散歩した。まだ、イチョウの大木には黄色の葉っぱがふさふさとしていた。入り口に小幡神社の由来を書いた看板がある。そのていねいでやさしい表現は、宮司を兼ねる上田の文章にちがいない。こう書いてあった。

「小幡(おばた)神社

当社は、崇神天皇の命により派遣された 四道将軍のひとり、丹波地域を治めた丹波道主命が、皇祖開化天皇を主神として祀ったことに始まるといわれ、開化天皇の御子の彦坐王とその御子小俣王の三代を奉斎しています。

また社伝等によると、和銅元年(七〇八) に、丹波国司大神朝臣狛麻呂が霊域に社殿を建立され、延長五年(九二七)に編纂された『延喜式』「神名帳」にも記載された古社です」

要するに、社殿は8世紀初頭に創建されたことになる。たいへんな歴史をもつ神社だ。境内には、背丈3メートル近い立派な歌碑が建っていた。

「山川も 草木も/人も共生の いのち/かがやけ新しき世に」

辛巳年 正月 宮中歌会始召人(めしうど) 上田正昭

と書いてある。この歌について、上田に名誉市民の称号を贈り、顕彰した地元亀岡市はその功績で次のように記す。「人間本来のありようを見つめ続けられる先生の人生観として、多くの人の心を照らし、自ら指導していただいた新しい市民憲章の精神ともなっています」。

この「歌会始の召人」が後でキーワードとわたしは知ることになる。

《一棟まるごとが書斎》

一棟まるごとが書斎で語る上田さん=昨年12月20日、亀岡の自宅で筆者写す

「ごめんください」。午前10時、指定された時刻、社務所横の自宅の玄関扉をゆっくり開けて、案内を乞うた。はじめに娘さんと思しき麗しい女性が登場し、めざす上田がまもなく登場した。和服姿の落ちつた様子であった。あいさつもほどほどに、上田はわたしの前をたったかたったかと、奥の間に導く。二階の奥は壁一面の本、本、本。木造の建物一棟がまるごと書斎だった。書斎を案内していただいたあと、玄関脇の応接間でインタビューが始まった。

「先生、戸籍調べと言ってはなんですが、生年月日から確認したいのですが?」と切り出すと、

「誕生日は4月29日」

「へぇ、昭和天皇と同じ誕生日ですね」と、わたし。昭和天皇は上田の26歳年長。上田は、1927年、城崎温泉で名高い兵庫県城崎町(現・豊岡市)で誕生した。小学校のとき京都の西陣に引っ越し、中学生のとき縁があって京都府亀岡市の小幡神社に迎えられた。小幡神社には跡取りがなかったためだ。日本の敗戦を18歳の多感な時期に迎えた。時代と誠実に向き合う人生が始まる。神職の資格をとるため國學院大學に進学する。この大学は神職養成教学機関の國學院を前身とし、伊勢の皇學館大学と並ぶ神道系の大学である。

上田はそこで歌人としても名高い折口信夫や金田一京助に出会う。ご承知のように、折口は日本民俗学の祖・柳田国男の弟子。上田は折口学とも言われる折口の学問にふれたあと、敗戦直後の1947年、京都大学文学部に籍を移し、歴史研究を本格的にスタートする。

「そもそも、どうして古代史研究を志したのですか?」とぶしつけな問いかけをすると、思いがけない答えが戻ってきた。

大学での問題意識は、「日本を敗戦に導いた皇国史観とはどういうものか、天皇制の成立について研究したかった」とわたしのインタビューに答えた。

以来、上田の古代史研究、東アジアの古代史研究には常に天皇制に対する問題意識が確たる軸としてぶれずに存在する。

《被差別部落の高校生徒に出会う》

人権問題との出会いも早い。京都大学の3回生のとき、市バスで高校時代の歴史教師と偶然ばったり出会った。「上田くん、高校の授業を手伝ってくれよ」と頼まれ、二つ返事で引き受けたという。

京都府立の高校で差別事件が起きる。教員が差別発言をしたのだ。上田が教えるクラスでも高校生の一人が上田に対し、「実はボクの生まれた家は被差別地区に位置し、いわれのない差別を受けているんです」とカミングアウトしたのだ。上田の人権意識は古代史研究と並ぶ筋金入りなのだ。のちに、京都の世界人権問題研究所の理事長を務めたり、部落解放同盟から何かと相談を持ちかけられる存在となる。その原点が京都大学時代の高校での教師体験にあったことになる。上田は上田らしいやり方で、部落史を研究し、部落差別の根拠がないことを示す。

国会図書館のホームページで「上田正昭」と検索をかけると、1464件ヒットする(もちろん、すべて上田の書いた論文や著作ではなく、上田に関する著作物への書評などもカウントされる)。そのリストのトップは、上田が1950年10月発行の月刊『部落問題』に寄せた「摂津木津村文書 1、部落史前進のために」だ。6ページの論文を書いている。以降、上田のリストには、古代史と並んで、部落問題に寄せる論文がたびたび晩年まで欠けることなく並ぶ。

亡くなる一年間に出版された本のタイトルは『「とも生み」の思想 人権の世紀をめざして』(明石書店)で、亡くなる直前まで人権、とりわけ「とも生み」(小幡神社の歌の表現は共生)概念に強い関心が続く。

2012年、部落解放同盟から松本治一郎賞を受賞する(同時に受賞したのは、この雑誌『現代の理論』とも深い縁のある、沖浦和光・元桃山学院大学学長)。その原点は、京都大学3回生のとき京都府立高校での高校教師を体験した際、生徒からのカミングアウトにあった。それは一瞬のロウソクの火で終わることなく、終生、弱き者、小さき者への変わらぬシンパシーがある。

《皇国史観にあらがう》

京都大学で天皇制の成立過程の研究を徹底的に進めた。

上田は29歳で初の単著『神話の世界』(創元社)、すぐに『日本古代国家成立史の研究』(青木書店)と続けて出版する。

それらの一つの成果が中公新書から出版された『帰化人』、1965年の出版だ。「古代国家の成立をめぐって」というサブタイトルがついたこの本の反響は大きかった。上田は、帰化人と呼ばず、渡来人のネーミングを提唱した。

310万人の日本人が亡くなり、アジアとりわけ中国で2000万人を殺害したアジア太平洋戦争の結果、日本はみじめな敗戦を迎えた。にもかかわらず、敗戦後、上田が京都大学文学部で古代史研究を開始した当時、まだ多くの歴史学の書籍は東アジアから日本列島にやって来た人びとを戦前と同様「帰化人」と表現していた。それは中学や高校の教科書にもそのまま採用されていた。そこに異議を申し立てたのが、上田の著書『帰化人』だ。そもそも帰化人ということばには、皇国史観の匂いがする。日本中心主義というか、中華思想のヤマト版なのではないかという。

上田の考えは、以下のように要約できる。

「帰化人とは、『王化(おうか)をしたって来た人々』ということで、これは律令国家(中華思想に基づく)の成立があってはじめていえることである。つまり大宝令や養老令などが成立して以後の話で、そのような体制が成立していない段階で、『王化をしたう』などというのは適切でない。大宝令などの成立後に書かれた、『日本書紀』では、『王化』思想が生まれ、外国から来た人たちを確かに『帰化・化帰・来帰』などと記している。ところが稗田阿礼(ひえだ の あれい)の伝えるところをそのまま記した『古事記』では、この『帰化』という言葉はいっさい出てこない。『古事記』では、新羅人天日矛(あめのひぼこ)が来たことを『渡来』と記しているのである。『播磨国風土記』にも同様に『渡来』と記されている。つまり『渡来』のほうが、より古式の形(本来の形)を残していると思われる。したがって王化思想のような中華思想の確立していない古墳時代などに朝鮮などから多く来た人たちを、『帰化人』などいうのは適切でなく、『渡来人』とするのがより適切なのである。『日本書紀』や『古事記』、『風土記』など基本中の基本の文献を、ろくに参照もせず、近年の在日問題に引っかける解釈などは、それこそ歴史研究の範疇外の政治的意見である」。

上田の問題提起は、やがて、中学、高校の教科書から「帰化人」が消え、「渡来人」に変わっていく。もちろん、すんなりと教科書から「帰化人」が消えたわけではない。

上田はわたしとのインタビューで、こんなエピソードを明かした。

文部省(現文部科学省)の教科書調査官から「どうして帰化人では具合が悪いのか」とのご下問があった。「律令制度が成立する以前に、戸籍制度はあったのですか」と反論したという。

《司馬遼太郎の歴史観を形成》

古代朝鮮から古代日本に渡って来た人びとを「帰化人ではなく渡来人と呼ぶべきだ」との上田の問題提起は、思いがけないジャンルを切り開く。

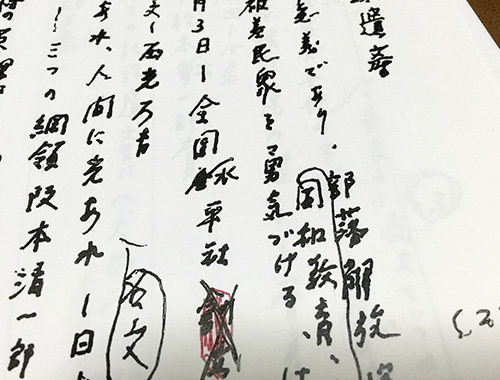

上田さんに頂いた自筆の年表

1969年、雑誌『日本の中の朝鮮文化』が創刊された。作家司馬遼太郎と、在日朝鮮人の作家金達寿(キム・ダルス)それに上田の三人がこの雑誌を舞台に、東アジアの歴史文化を縦横に話し合う座談会がスタートした。時あたかも大学闘争のさなか、上田は教養部助教授、やがて教授となり、学生たちと真正面から話し合うことにも奔走する時期にあたる。

この雑誌のスポンサーは、鄭詔文(チョン・ジュムン)。在日朝鮮人の実業家で、5歳のころ両親とともに朝鮮慶尚北道から渡日、戦後は京都市内でレストランやパチンコ店などを経営しながら財をなした。事業が軌道に乗ったあと、自費で日本の古美術商がもつ朝鮮青磁や白磁、さらには民具など1700点を収集する。こうした収集品を展示するため自宅を改造して高麗美術館を開設、上田はこの高麗美術館の館長をのちに務める。

鄭は1918年生まれと言うから、雑誌を創刊したのは50歳のころ。すでに実業家として成功した反面、在日朝鮮人がデラシネつまり根無し草のように自らの存在に誇りをもてないことに危機感をいだき、日本のなかの朝鮮文化を探し始める。

雑誌『日本の中の朝鮮文化』の創刊号(1969年3月発行)には、上田正昭・金達寿・司馬遼太郎「日本のなかの朝鮮(座談会)」が掲載され、次号のゲストに随筆家の岡部伊都子と林屋辰三郎を交え「座談会 続・日本のなかの朝鮮」、以来、ゲストの顔ぶれが例えば湯川秀樹であったり、松本清張だったり入れ替わりはあるものの、1981年に50号で終刊を迎えるまで12年間雑誌の発行が続いた。そうした成果は、中央公論社から『日本の朝鮮文化』『古代日本と朝鮮』など4冊シリーズにプラスして韓国知識人を加えた『日韓理解への道』2冊の合計6冊を生む。

この企画と少しだけタイムラグを置いて、司馬遼太郎は週刊朝日に『街道をゆく』の連載を始める。連載第一回は1971年の『湖西のみち』。これは近江路の琵琶湖西岸に、古代日本の朝鮮文化の痕跡を発見しようと訪ねる旅である。『竜馬がゆく』、『坂の上の雲』など幕末や明治のヒーローたちを描いた歴史小説で国民作家になった司馬遼太郎だが、ライフワークとして一番力を入れたのは『街道をゆく』の紀行文かもしれない。

そうした新聞記者出身の国民作家司馬遼にとって、4歳年下とはいえ、京都大学で古代史を研究する上田から大きな影響を受けたことは、司馬遼の業績をたどるとき、間違いのない事実ではないだろうか。

《「国際」ならぬ「民際」の発見》

江戸中期の儒学者、雨森芳洲(あめのもりほうしゅう)を「発見」したのも、上田だ。亀岡でのインタビューの際、改めて、雨森芳洲発見に至る経過を尋ねた。

「先生、どうして雨森芳洲に行きついたのですか?」

「それはね。桑原さんに頼まれたから」と答えが返ってきた。

桑原さんとは桑原武夫のこと。日本を代表するフランス文学者、スタンダールなどの翻訳にとどまらず、吉川幸次郎や貝塚茂樹などと戦後の京都学派を代表する文化人である。

わたくしごとになるが、わたしも大学卒業後、大阪のテレビ局に就職してまもなく、友人の紹介で現代風俗研究会に参加したことがある。桑原武夫を見たさにミーハーな気分で、京都の法然院で開かれた集まりに参加したが、とても知的で刺激的な集まりだった。

その桑原に、中央公論社の編集部からシリーズ『日本の名著』の一冊として新井白石を担当し白石について解説を執筆してほしいとのオーダーがあった。桑原はフランス文学者で、江戸期の日本の知識人に詳しいわけではない。そのため、京都大学の人文科学研究所の桑原は、日本史を専門とする上田に相談したというのがことのなりゆきである。

当時、雨森について世間はもちろんのこと学問の世界でも知られた存在ではなかった。上田が雨森芳洲に注目した理由は、江戸幕府の実力者であった新井が、地方の一役人にすぎない雨森をライバル視していたため、逆に、その雨森に関心をいだき、研究をはじめた。

インターネットで書誌を調べると、中央公論から日本の名著『新井白石』が出版されたのが1969年だから、上田の雨森研究は「日本のなかの朝鮮文化」座談会をスタートした時期にかさなる。

上田は、雨森の出身地が滋賀県の湖北高月町にあることをつきとめた。高月町は、身の丈およそ2メートル、日本一美しいといわれる国宝の十一面観音を地元の人たちが大切に守る観音の里である。高月町渡岸寺(どうがんじ)地区にある向源寺の観音堂にほど近く、そこから歩いてすぐの集落、芳洲の苗字と同じ名前の高月町雨森を上田は訪ねた。

十一面観音様と同じように地元の人たちが大切に守ってきた蔵を特別に許可を得て開けてもらったら、そこは芳洲の遺した文書の宝庫であった。「その文書を読んでいくと、当時の芳洲の気持ちがわかり、感激しました。あれから数十年経った今もそのときの感激は忘れません」と上田は説明する。

芳洲が生きた江戸中期、秀吉が朝鮮に出兵した結果、日本と朝鮮の関係はぎくしゃくしていた。そこで日本と朝鮮の人びとで編み出されたのが、朝鮮通信使という制度だ。

秀吉の朝鮮出兵の後遺症をやわらげるため、「信(まこと)を通じる」という意味から朝鮮通信使(つうしんし)と名づけられた朝鮮からの外交官が定期的に釜山から江戸を往復した。現在の長崎県対馬にあたる対馬藩はその仲立ち役をはたす重要な役割を負っていたが、芳洲はその対馬藩に22歳のときお抱え儒学者として仕える。25歳で長崎に留学、中国語を独学でマスター、38歳で釜山に留学し朝鮮語もマスター。54歳まで外交の補佐役、さらに釜山の倭館に赴任するなど、日本と朝鮮の外交の最前線で役目を果たした。

上田が高月町の蔵で夕陽が傾くまで熱心に読んだ文書は「交隣提醒(こうりんていせい)」という。芳洲はここで「誠信」の精神を力説した。それは「(外交でたいせつなことは)互いに欺かず、争わず、真実をもって交際すること」だという。アジア太平洋戦争で、多くのアジアの民衆を傷つけ、その一方で、戦後になっても、アジアの民衆と和解できない現状に鑑みて、芳洲の説いた誠信の精神に上田は救いを見いだした。だから高月町の蔵で一人古文書を読んで感激したのではないだろうか。

上田は芳洲を「発見」し、折に触れ、紹介したため、芳洲の存在はひろく知られるようになり、滋賀県は高月町雨森に東アジア交流ハウス雨森芳洲庵を建設した。

2009年10月、この高月町で、朝鮮通信使ゆかりのまち全国交流会の会合が開かれた。16回目の集会の基調講演は、上田に依頼された、わたしものこのとき参加した。基調講演で上田が芳洲に寄せる並々ならぬ熱っぽい講演を一時間ばかり聴き、その後、わたしは北陸線の高月駅に歩いていた。そのときだ、黒いトヨタクラウンが駅に向かって急いでいった。

わたしは北陸線で大阪に帰ろうとしたところ、さっき基調講演をすませたばかりの上田が高月町の町役場の職員に送られてきたのだ。それから至福のときを経験することになった。京都の亀岡に帰る上田と、列車の中で二人きり、上田のレクチャーを聴く。

しかも、そこでたいへんなことを耳にするのだ、その秘密レクチャーのことは後で書く。

《歌会始召人》

宮内庁のホームページによると、平成13年つまり2001年、皇居で毎年催される歌会始(うたかいはじめ)は1月12日(金曜日)だと確認できる。

この年、上田は歌会の召人に選ばれる。

HPによると、「人々が集まって共通の題で歌を詠み、その歌を披講する会を歌会といいます。(略)これらの中で天皇が年の始めの歌会としてお催しになる歌御会始(うたごかいはじめ)といいました。先の大戦後、召人は広く各分野で活躍し貢献している人を選び」ましたと書いてある。

この文章の始め、上田が宮司を務める小幡神社境内に上田の詠んだ歌が歌碑になっていることを紹介したが、そもそもは2001年のことが始まりだ。

同じ2001年12月18日、明仁(あきひと)天皇は宮内庁記者クラブのメンバーとの記者会見に臨んだ。HPに「お誕生日に際し(平成13年)」と題する質疑応答が掲載されているので、そこから引用する。

記者からは翌年2002年に開催予定のサッカーワールドカップの日韓共同開催を前提に「歴史的、地理的にも近い韓国に対し、陛下がもっておられる関心、思いなどをお聞かせください」と質問した。

天皇からの答えは以下のようであった。ちょっと長いが引用する。

「私自身としては、桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると、続日本紀に記されていることに、韓国とのゆかりを感じています、武寧王は日本との関係が深く、この時以来、日本に五経博士が代々招へいされるようになりました。また、武寧王の子、聖明王は、日本に仏教を伝えたことで知られております。

しかし、残念なことに、韓国との交流は、このような交流ばかりではありませんでした。このことを、私どもは忘れてはならないと思います」。

さらに、今後のことについて、こう釘を刺して発言している。

「ワールドカップを控え、両国民の交流が盛んになってきていますが、それが良い方向に向かうためには、両国の人々が、それぞれの国が歩んできた道を、個々の出来事において正確に知ることに努め、個人個人として、互いの立場を理解することが大切と考えます。両国民の間に理解と信頼感が深まることを願っています」とまとめた。

この発言は、韓国の新聞社はほとんど一面トップで大きく報じた。日本国内では、朝日新聞だけが発言を紹介した。記事はこうだ。「天皇陛下、W杯で交流に期待」「韓国とのゆかり感じてます」「桓武天皇の生母、百済王の子孫と続日本紀」と続いた。

《天皇夫妻との晩餐会》

さて、2009年、滋賀県高月町から京都駅まで、JR西日本の新快速列車4人かけのボックスシートで上田からわたしが直接耳にした秘話とは。実は、天皇と皇后が京都に宿泊した際、上田を京都御所に招待し、三人でゆっくり食事をしながら歴史話に興じたとの話題を、上田から聴いたことであった。

昨年末の亀岡でのインタビューも、実は2009年にJR車中で上田本人から打ち明けられたことを改めて確認すること、ディテールを詰めることであった。

招待の名目は、歌会始の召人を務めたことに対し、いわば「お疲れさま」とでも言おうか、返礼の催しであったという。時期はわたしが上田から高月町から京都までJRの車内で二人きりの秘密レクチャーを受けた前年の2008年、明仁(あきひと)天皇と美智子皇后が「源氏物語千年紀記念式典臨席」で奈良と京都を訪れた時期(10月30日から11月2日)で京都滞在中の11月1日。時間は午後7時すぎからおよそ2時間に及んだ。

場所は、京都御所の一画にある大宮御所。大宮御所の紹介として、京都御所の一部で、天皇、皇后、皇太子および皇太子妃の行幸啓の際の宿泊に使用されているとあるので、場所は京都御所のなかにある大宮御所に違いない。

以下は、上田から直接聞いた話である。

上田が御所に到着すると、玄関に天皇と皇后が出迎えたという。

食事の席につくと、天皇から歌会始の召人へのねぎらいがあり、皇后からは

「京都に宿泊するときは、京都の料理人に食事を作ってもらうのですが、今回は上田先生をおもてなしするために、皇居から料理人を連れてきました」ともてなしの言葉があったという。

TBSテレビの『天皇の料理番』でも紹介されていたが、天皇、皇后の料理をつくるのは単に料理の腕がいいだけではなく、天皇皇后の健康を考えたり、次の行程を考慮してのメニューを作らねばならないだけにたいへんな仕事ではあろう。

天皇と皇后、それに上田の会話のあれこれを記すことはなかなかに難しいことだが、上田が話してくれて興味深かったことは、「侍従からの話では、天皇は宮殿でのご進講の折、東京大の教授でも呼びかけるとき皆、苗字だけですが、先生と付けてお話になるのは上田先生だけです」とのことであった。

美智子皇后からは「先生、どうして教科書に南朝のことはあまり書いていないのでしょうね」と質問を受けたこと。

また天皇から、上田の「帰化人」を学習院大学時代に読んだこと、あるいは百済復興の最後の戦闘である白村江の戦い(663年)、さらには武寧王、百済仏教の日本伝来などなど、東アジアの古代史に関して数多くの質問が飛び出したと、上田は熱心に話してくれた。

《女性天皇と天皇の訪韓は》

大阪の新聞やテレビは、2006年、大阪市内の被差別地区、飛鳥地区を舞台に部落解放同盟の支部長が駐車場収入など年間2億円を7000万円に過少申告していたことなどで、大阪府警に逮捕されたことを詳しく報じた。これをきっかけに、部落解放同盟は「部落解放運動に対する提言委員会」を設置した。

提言委員会の座長には、上田が乞われて就任、15人いるメンバーの中には、沖浦和光・元桃山学院大学学長が小委員長に就任し、事件発覚の翌年2007年末に提言を発表した。昨年末の亀岡でのインタビューでも、わたしはこのことを上田に尋ねた。

「上田先生、部落解放同盟はどうしてこうなってしまったのでしょうか?」

「本来なら部落対策に使われるべき特別措置法の、目的と手段が逆になったんだね」

さらに上田に現代の象徴天皇制での疑問点をぶつけてみた。答えはいずれも明快そのものだった。

「上田先生、小泉内閣のときに有識者会議が設置されましたが、女性天皇についてどう考えたらいいのでしょうか」

「これまで、日本の歴史では8人10代の女性天皇がいて、ちゃんとおつとめになっているわけだから、女性天皇が誕生してもおかしくないでしょう」

最後に、天皇訪韓について、問うた。

「先生、天皇は韓国に行くべきでしょうか」

「行くべきだと思いますよ。ただ、いまの宮内庁がねぇ」と

答えは明快であったが。その実現性について楽観視していないこともわかった。上田は自らの半生を顧みて、自身の研究の特色を四つあげた。

一つは、日本の歴史を東アジアの中で考えたこと。

第二に、大和中心ではなく出雲など地域の独自性に注目したこと。

第三に、神話や祭り、芸能を取り上げたこと。

最後に、人権問題に目を向けたこと。

上田と話をしているといつも時間の経つのを忘れるくらい楽しいし、また語り口は親しみやすい。それはいつも弱者の目線で歴史を見たからだと思う。

天皇の歴史観、国民作家司馬遼太郎の歴史観に上田は決定的な影響を与えた。

京都では5月31日に、上田正昭を偲ぶ会が亀岡で開催される。

(文中敬称略)

にしむら・ひでき

ジャーナリスト。1975年慶應義塾大学経済学部卒、毎日放送入社。現在、近畿大学人権問題研究所客員教授、同志社大、立命館大非常勤講師。日本ペンクラブ平和委員会副委員長。著書に『北朝鮮抑留』(岩波現代文庫)、『大阪で闘った朝鮮戦争』(岩波書店)ほか。

連載

- シリーズ/抗う人⑮

皇国史観、差別に抗い、天皇や司馬遼太郎に大きな影響与えた~上田正昭 ジャーナリスト/西村 秀樹