コラム/経済先読み

人手不足なのになぜ賃金が上がらない?

グローバル総研所長 小林 良暢

安倍内閣の支持率が急落する中で、景気は戦後最長を記録しそうなほど“絶好調”だ。 内閣府が発表したこの3月の景気動向指数によると、第2次安倍政権が発足した2012年12月から4年4カ月、景気は拡大を続け、1985~90年の「バブル景気」を抜いて戦後3番目の長さである。さらに、今年9月まで景気拡大が続くと、65年11月~70年7月の57カ月間に及んだ「いざなぎ景気」をも抜くという。

この景気を牽引するのは、米国や中国への輸出拡大で、市場関係者の間からは、この夏の「世界的な金融ショックなどがなければ、来年中は回復が続く」との声も聞かれる。

内閣府によると、人々が買いたいと思うモノ・サービスの総量である「需要」が、生産やサービスを提供するサイドの「供給」を、2四半期連続で上回っているという。これは単純にいうと、日本経済が好景気を維持しているということで、ここまでは小学生にも分かる話だ。

大学生が教わる経済学の定説に従えば、需要が供給を安定的に上回れば、企業は値上げに踏み切り、増収増益で賃金を引上げ、これが波及して消費が活発化していく「好循環」になるはずだ。黒田日銀総裁は、この3年連続で連合の賀詞交歓会に出席、檀上に立って連合に春闘での賃上げをしてもらいたいとメッセージを送り続けた。だが、アベノミクスを推進する安倍首相と黒田総裁にとっての最大の誤算は、連合の賃上げが期待外れだったことである。

この春に出版された「人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか」(玄田有史編、慶應義塾大学出版会)が、ひそかに話題になっている。この本は、労働経済学や労使関係論、産業社会学など、各界の気鋭の論者22名が、なぜ賃金が上がらないかを論じている。だが、22本の論考はいずれも隔靴掻痒の感を免れない。ただ一点、山本勲・黒田祥子両氏の、過去の不況時の賃下げで「賃金の下万硬直性」に苦慮した企業ほど、景気回復期に賃上げを控える「賃金の上方硬直性」に陥っている可能性があるとの指摘は興味深い。だが、誰が、なんの為に賃金の引上げを抑制しているのか、この点の突っ込みが足りない。

私は、賃金が上がらないのは、「労働組合が要求しないからだ」と考える。

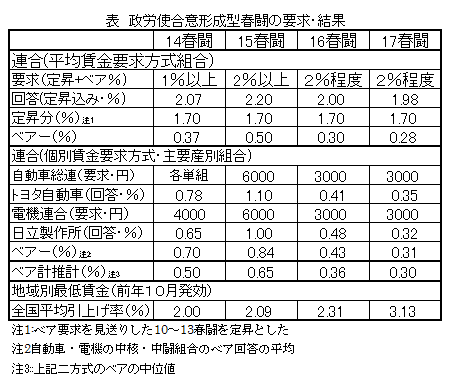

なぜ要求しないのか。それを述べる前に、アベノミクスの下でのこの4年間の春闘を振り返っておきたい。表は、14春闘から17春闘までの4回の連合春闘の要求と結果である。この表の前の2010春闘~13春闘の4年間は、連合がベア要求を見送った“休場中”であった。それが14春闘になって連合がベア要求をしたのは、連合が急に元気になったわけではなく、2013年の9月に、安倍内閣がアベノミクスの実行舞台として政労使会議をスタート、その意気込みの証として全国最低賃金の引き上げ率を2%の大台に乗せたからである。

これをうけた14春闘は、マスコミは「官製春闘」と揶揄したが、連合は、定昇を確保した上で「ベア1%以上」の要求を掲げ、4年ぶりに2.07%の回答を確保した。この回答は定昇込みなので、定昇1.7%を差し引くとベアは0.37%である。しかし、この集計は平均賃金要求組合の数値で、自動車・電機など個別賃金要求方式をとる大手組合のベアは0.90%upである。この二つのベアを勘案すると、中位置をとって0.50%とみるのか妥当だろう。それでも、この連合ベアは、最低賃金引き上げ率2.0%に比べると1/4程度と、初発から期待外れで、一番がっかりしたのは安倍首相だった。

15春闘では0.65%を獲得したが、次の16春闘は連合が要求を「2%以上」から「2%程度」に変更した。言葉が「以上」から「程度」に変っただけだが、主要産別組合の要求は6,000円から3,000円に引き下げられて「半額春闘」になり、結果、回答も0.36%に半減してしまった。そして、今年の17春闘も、要求を引き上げることをしなかったために、ベア結果も0.30%とさらに下がり、最低賃金の引き上げ率の1/10の水準に留まった。せっかくのアベノミクスの成長戦略の一環としてのフォローの風を、労働組合は生かしきれなかったのは、なぜか?

それは、日本の労働組合に深く根付いた行動様式があるからだ。とりわけ春闘の相場形成を主導する自動車・電機などの民間の大手組合は、自らの企業の雇用維持を最優先して、賃上げ要求を抑制する行動をとる。1970年代の石油危機後の雇用危機に際しての企業内組合の行動で、神代和欣氏が「良好な雇用機会選好」(注1)と名付けた行動様式である。日本の労働組合がこういう行動をとるようになったのは、1970年代のオイルショック以降だ。

70年代の2度の石油危機と大リストラ攻勢に臨んで、大手の産業別労働組合は、政府の悪政インフレを避けるための総需要抑制政策に協力する形で、賃上げを抑制する代わりに雇用維持を優先する方向に転換する。その画期は1975春闘、これを境に大幅・5桁賃上げの「太田春闘」から、経済との整合性を踏まえた「宮田春闘」に転換、同時に労働組合運動も三井三池闘争の反合理化運動から脱却し、労使協調路線が組合運動の主導権をとるようになり、これが労線統一・連合結成に繋がるのである。

かかる行動様式は、バブル崩壊後の90年代の「大名リストラ」、そしてアベノミクス下での「半額要求」と、 21世紀の今日に至っても、我が国労働組合に宿痾の如く滲みついているのである。

この行動様式には、その背後に余りに強すぎる正社員だけの長期安定雇用があるので、この構造から転換するのは、労働組合執行部の背後にいる組合員の大方が「この会社を辞めたら、これより良い会社に再就職できない」と思っているため、なかなか難しいが、それでも転換するには、賃金と雇用の関係をリバランスする「労働改革」しかない。

OECDの“Employment Outlook 2013”によると、「正規雇用の解雇の困難さ」は、最も規制が厳しい国としてフランスとフィンランド、その対極に規制が緩い国として英国が位置し、その中間にユーロ圏のコア国であるドイツ、イタリア、オランダなどが位置している。日本はと言うと、OECD平均を上回り、34カ国の中でやや解雇が困難な国である。だが、ユーロ圏が突出して解雇規制が厳しいわけではないので、時間をかけて取り組めばドイツ並みになることは可能である。

安倍首相は、「同一労働同一賃金」の実行に当たって、まずはドイツ並みを目指すと公言しているので、解雇規制も働き方改革のなかでユーロ並みになればよい。今政府が進めている働き方改革の進め方をいま少しうまく調整すれば、大方の組合員がだいたい納得するように、賃金と雇用の関係をリバランスすることが可能になろう。

注1 神代和欣「良好な雇用機会の稀少性と日本的労使関係」(「日本労働協会雑誌」1982.1.、同氏著「日本の労使関係」有斐閣1988年に所収)

こばやし・よしのぶ

1939年生まれ。法政大学経済学部・同大学院修了。1979年電機労連に入る。中央執行委員政策企画部長、連合総研主幹研究員、現代総研を経て、電機総研事務局長で退職。グローバル産業雇用総合研究所を設立。労働市場改革専門調査会委員、働き方改革の有識者ヒヤリングなどに参画。著書に『なぜ雇用格差はなくならないか』(日本経済新聞社)の他、共著に『IT時代の雇用システム』(日本評論社)、『21世紀グランドデザイン』(NTT出版)、『グローバル化のなかの企業文化』中央大学出版部)など多数。

コラム

- 経済先読み/人手不足なのになぜ賃金が上がらない?グローバル総研所長/小林 良暢

- ある視角/共謀罪強行 安倍内閣の終わりの始まりジャーナリスト/西村 秀樹

- 沖縄発/“研究”と“物語”とのあわい出版舎Mugen代表/上間 常道

- 歴史断章/横浜寿町―寄せ場から高齢者ケアタウンへ現代の労働研究会代表/小畑 精武