特集 ●第4の権力―メディアが問われる

マスコミは・・やはり「マスゴミ」か

劣化する日本、メディアの光と影を考える

ジャーナリスト 西村 秀樹

どうして最近のメディアはひどいんや、メディアの本来のあるべき姿・役割について、あんたテレビ局員だったから日ごろ思うところを記せと、編集者から注文を受けた。『現代の理論』21号に「なぜテレビは“嫌韓”を煽るのか」で、視聴率競争に汲々とする現代のテレビ局の裏事情を書いた。いや現状はもっとひどいと、その編集者から厳しい注文がきた。

改めて、「権力監視」というキーワードを軸に、メディアと権力の関係を考える。

メディアとは

テレビ局退職後、大学の社会学部で放送メディアの授業を担当した。学生に最初に問う、「メディアとは何か?」と。メディア(media)とはラテン語でメディウム(medium)の複数形。ではメディウムとは何か? 「神の預言を民に伝える、いわゆる霊媒」。では霊媒とは? 具体例を示せば、ギリシャ・アテナイはパルテノン神殿の巫女(オリンピックの聖火の採火シーン。太陽光線を集める凹面鏡をつかってトーチに火をつける女性の姿を思い浮かべていただきたい)。日本なら青森・下北半島の恐山のイタコさん。

手元の国語辞書をひもとく(三省堂『新明解国語辞典』第八版、2020)。

「生きている人間が、死んだ親族などと話が出来るように、死者の霊魂を乗り移らせて、死者に代わって口をきく媒介者」。なんだかちょっと生々しい。わたしのように来世の存在が証明されたと耳にしたことのないものにとって、なんだか嘘くさい、とも思う。

別の事典に当たってみる(三省堂『現代ジャーナリズム事典』、2014)。

「メディアは『中間の』という意味のラテン語を語源とする。メディウムは、2つ以上の物や人の間を仲立ちする物や人を意味する。音が伝わるために必要な空気や光が伝わる空間は『媒質』と訳されるメディウムである。なお、メディウムには現世と死者を結びコミュニケーションを仲立ちする『巫女』の意味も」と定義、さらに追記がある。「英語では、メディアは、現在ほとんど新聞、ラジオ、テレビ等のマスメディアと同義で使われている。メディアという言葉は、送り手と受け手を仲立ちして、情報を伝える役割を強調したものといえる」と。

「伝える」というとなんだか中立的で公平な役割のように聞こえるけれど、社会学での古典的な実験に、伝言ゲームがある。最初の発信者が発する内容(コンテンツという)は、やがて何人かの中間媒体(メディア)を経過して最終目的者に伝わったとき、その内容は発信者の内容と異なるという実験だ。メディアを何段階も経ることで伝言の内容が変容することはよく知られている。だからこそ、メディアには正確さ、公正・公平さが求められる。

世の中は善意の持ち主ばかりではない。利己主義とか、嫉妬とか、人の世の常。メディアは人びとを傷つけるどころか、デマを流し戦争を仕掛け、ときに人を殺すこともある。一方、心の底から他人を感動させ勇気づけ不正な世の中を変えることもある。いや、そうした「伝える」過程でコンテンツが変容したり、送り手の思惑に利用され色がついた情報になったりすることは社会が経験上知っていることだ。そうしたメディアの影の部分がなぜ生じるのか、それこそがメディア研究の肝だ。

メディアの光と影を考える。

権力、市民、メディアの三角形

メディアは何のために存在するのか。メディアの本来的な役割を考える。講師のわたしは、教室の黒板におもむろに三角形を描く。権力、市民を左右に、そしてメディアを中心部の上に記入する。次に市民から権力に向けて矢印を引く。その矢印の下に代議制民主主義と書く。封建時代から近代社会に移行する際、フランス革命、イギリス市民革命など、「市民が主権者」と規定されると、市民が権力執行の代理人を選ぶ。衆議院議員のことを代議士と呼ぶのはそういう理屈だ。

メディア史の教科書には、ピューリタン革命で国王を処刑し共和制を敷くイギリスでコーヒーハウス(喫茶店)が情報交換の場となり、こうしたコーヒーハウスの読者向けにイギリス最初の日刊紙『デイリー・クーラント』が創刊されたこと(1702年)、取引所近くのコーヒーハウス「ロイズ」は貿易商の溜まり場となり、船舶情報を掲載した新聞が発刊され、やがてロイズは大英帝国の拡大ともあいまって世界的な保険会社に発展したこと、さらに、コーヒーだけでなく、エール(ビール)を出すエールハウス(パブ)も、政党が誕生する揺籃(ゆりかご)になったと書いてある(佐藤卓己著『現代メディア史・新版』岩波書店、2018)。

何が言いたいかというと、メディアは誕生した由来からいって、近代社会で民主主義(とりわけ代議制民主主義)と不可分の存在なんだと、学生に強調する。権力を執行する者を主権者が選ぶとき、意見を集約する材料が必要なのだ。

こうした伝統に則ったのだろう、英米の新聞の名前は、トリビューン(護民官=市民の守り手)とかガーディアン(守り手)と市民の立場を標榜するネイミングが多い。

だから、メディアは権力の手先になってはいけない。権力が主権者の意見を反映しているかどうか、チェックするのが、メディアの役割となる。

権力監視か権力の拡声器か

メディアの役割は「権力監視」。ではどうしてそうなるのか。背景には「絶対的権力は絶対的に腐敗する」という英国の歴史家の冷徹な歴史観がある。わたしたちは、自公両党で衆議院も参議院も三分の二前後の議席を占めながら、永年の友人の獣医学部新設(加計学園問題)、妻の関与を疑われたことで公文書の改ざん(森友学園)、果ては後援会メンバーを税金で接待(桜を見る会)の安倍内閣を知っている。

絶対的な権力をつねに監視しなければ、権力の腐敗を防げない。メディアの役割はウォッチドック(番犬)だと、学生に教えてきた。しかし、メディアは栄光に包まれた歴史ばかりではない。

15世紀の印刷革命がペストの流行や十字軍の派遣失敗などと相まって、やがてローマカソリックの堕落(免罪符の販売など)への糾弾からはじまってプロテスタント(抗う人)、宗教改革に至る、メディアの革命が人びとの精神革命を起こすプロセスを以前、書いたが、新しいメディアの登場はすぐに市民の利益、民主主義の前進に直結するとは限らない。

むしろ、ラジオとヒトラーや大本営発表が典型的だが、民衆支配の道具になっていく。

最近では、SNS(ソーシャル・ネット・サービス)と米国大統領ドナルド・トランプの関係がそうだ。新しい文明の利器を自らの利益のために使う権力者が登場する。

このときのキーワードは、「言論弾圧」。

日本の典型は幸徳秋水大逆事件(1910−11年)。幸徳秋水は、はじめ権力者の女性スキャンダル曝露を売り物にした新聞「万朝報(よろずちょうほう)」の新聞記者でジャーナリストの人生をスタートした。やがて万朝報が日露戦争の非戦論から開戦論に社論を転換したため、日露戦争に反対する『週刊・平民新聞』を創刊する。当時の政府は、新聞紙条例という言論弾圧法制度によって、幸徳を投獄、ついには天皇家の暗殺計画という罪状をでっち上げ、幸徳ら24人を大逆罪で逮捕、22人に死刑判決(半数は天皇の恩赦で無期に減刑)、判決からわずか一週間で11人を死刑に処した。

ナチスがラジオをつかって選挙で議会の多数派を形成するとき、放送免許という制度が悪用された。メディアと権力の関係を考える上で、キーポイントだ。

ご存じのようにドイツは連邦制の国家(よくいわれることだが、イタリア、そして300の藩の集合体だった日本が、統一国家「遅れてきた帝国」として世界史に登場するのは日独伊いずれも明治維新の1868年前後)。ドイツのラジオ局ははじめ州ごとに放送免許を授与される制度だったが、1931年1月、議会工作で首相に就任したナチス党の党首ヒトラーはラジオ局を中央に一元化。また当時高価だったラジオ受信機の廉価版を国家命令でつくらせ、国民ラジオとして普及させる(同じ時期、ポルシェ博士に設計させ、そのカブトムシのようなスタイルの乗用車を国民車=フォルクス・ワーゲンと呼ぶ。自動車専用道路=アウトバーンを国土にはりめぐらせる)。第一次世界大戦に破れ、国家予算の20年分という膨大な賠償金を戦勝国に支払う必要があり、経済はインフレで混乱、若者たちの失業率は高まり、こうした経済の混乱と失業者が街にあふれた。悲惨な現状を打破するため、「すべて悪いのはユダヤ人だ」と憎しみを煽り立てるアドルフ・ヒトラーは、ラジオをナチスドイツの宣伝道具にしたてあげた。

大本営発表を垂れ流したラジオ

同様のことは日本でも起きた。1923年の関東大震災で流言飛語が飛びかい、多くの朝鮮人や琉球人が虐殺された反省から(朝鮮半島を植民地支配してから10年余後に大震災が発生)、日本政府はラジオ放送の実施を決め、1925年放送を開始する。

しかし、NHKが独自に取材することはできず、国策通信社・同盟通信(戦後、共同通信、時事通信、電通に分割される)からのニュース原稿を、局内に駐在する逓信省の役人が原稿を検閲し、合格した原稿だけをNHKのアナウンサーが読み上げるシステムだった。

メディアは送り手と受け手の仲立ちをすると記載したが、アジア太平洋戦争当時、NHKは、帝国陸軍と海軍を統括する参謀本部が発表する「大本営発表」をそのままチェックすることなく、垂れ流した。

この結果、何が起こったか。帝国日本は崩壊した。日本人310万人が命を落とし、中国など周辺諸国の民衆2000万人を殺し、日本の大都市はほとんどが焼け野原になった。

メディアの戦争責任

1945年8月、大日本帝国はポツダム宣言を受諾し敗北した。8月17日、鈴木貫太郎内閣が総辞職、憲政史上はじめての皇族による東久邇宮(ひがしくにのみや)内閣が敗戦処理にあたった。

メディアは戦争責任を問われた。朝日新聞記者だった、むのたけじは8月14日をもって出社しなくなった。11月朝日新聞は「国民と共に立たん」との社告を一面に掲載、社長以下全幹部が辞職、新体制を発表した。警察官僚だった正力松太郎が社長をつとめた読売新聞では12月正力が公職追放され、労働組合委員長の鈴木東民が編集局長となり、新聞をつくった(鎌田慧著『反骨・鈴木東民の生涯』講談社文庫に詳しい)。翌46年2月、新聞単一(日本新聞通信労働組合)が結成された。海員組合に次ぐ、日本で二番目の産業別労働組合だった。6月になって、読売新聞と北海道新聞は、労組指導者を解雇や休職処分にした。この「読売争議」をきっかけに、NHK(新聞単一放送支部)は、10月5日ラジオ(第一と第二放送)はストライキに入った。ただ新聞単一朝日支部などはストライキから離脱するなど足並みはそろわず、結局、放送ストは21日間の長きストライキではあったものの、25日に決着、28日には放送が正常に戻った(日本放送協会編著『20世紀放送史』2001)

新憲法下、放送は二元体制―電波監理めぐり対立

18世紀の仏思想家ジャン=ジャック・ルソーが「戦争とは、国家が相手の社会契約を攻撃目標にして戦っている」と指摘した通り(長谷部恭男著『戦争と法』文藝春秋、2020)、敗戦後、天皇主権の大日本帝国憲法から、新しく主権在民を基本とする日本国憲法へと替わり、新憲法には憲法21条「表現の自由はこれを保障する」が謳われた。

GHQ(連合国最高司令部)の占領目的は、日本が二度と連合国への敵にならないよう、日本の民主化と戦力解体だった。放送政策もその民主化を推し進めるために、公共放送と民間放送の二元体制の方針を打ち出した(当時、GHQの民間通信局調査課長代理のファイスナーが二元体制の方針を打ち出した。このファイスナーメモが日本の電波行政を決定した。このことは『現代の理論』21号「なぜテレビは「嫌韓」を煽るか」で書いた通り)

ここからは制度論に入る。ちょっと面倒くさい議論だが、大事なことなので議論につきあっていただきたい。

電波監理をめぐって、主体をどうするのか、GHQと日本政府が対立した。前提は電波が公共財ということだ。

新聞には規制する法律も所管する官庁も存在しないが、放送にはトラフィックコントロール(交通整理)が必要だ。放送免許の付与、没収、免許更新の審査、周波数帯の分配、割り当てを決定する整理係が必要だ。これが上手く行かないと、混信が発生する。

米国では、独立行政委員会のFCC(連邦通信委員会)が通信・放送行政を担う。FCCは、1934年設立。立法府である連邦議会に対して、直接責任を負う。議決機関である委員会と、約1900人のスタッフ部門から成る。権力を監視する役割の放送メディアの電波監理を行政機関が直接行うことは、民主主義の原理からいっておかしいという理屈だ。

占領期、GHQは、米国にならって日本の通信電波行政を、権力が直接扱わない統治方法の「行政委員会」方式とするように求めた。行政委員会というのは、例えば、日本の人事院、公正取引委員会など、「一般の行政組織からある程度独立した行政機関のこと」。地方自治体でも選挙管理員会は、独立行政委員会だ。

一方、日本政府には、戦前の無線電信法「無線電信および無線電話は政府これを管掌す」という国家管理の思想が根強くあり、戦後になっても当時の日本政府は、国務大臣を長とする、国家管理を主張した。

「GHQの意図は、放送を含む電波行政を内閣から完全に切り離し、独立した行政委員会が行うというものであった。これに対して、日本側は、行政権は内閣に属するという憲法の規定を理由に、電波行政を内閣の権限外に置くことに強く抵抗したが、結局GHQに押し切られた」(前出、NHK『20世紀放送史』)

1950年6月、電波監理委員会設置法は、電波法、放送法とともに電波3法として施行された。

ところが、サンフランシスコ講和条約で日本が主権を回復すると(1952年4月)、日本政府は電波監理委員会を廃止した(52年7月)。こうして日本では電波行政が郵政大臣によって監理されることになった。以来、郵政省から総務省へ名称は代わったものの、内閣が電波通信を監理するシステムに変化はない。

内閣が電波監理するのは日本だけ

内閣が電波通信監理するのは、自由主義諸国の中では日本だけだ。

世界の放送事情をまとめた本によると(NHK放送文化研究所編『NHKデータブック 世界の放送』NHK出版)、例えば、NHKがお手本にしたBBCを擁する英国では、2002年にそれまであった放送通信の免許付与や監督の役割を担う5つの機関をあらたに統合、独立規制機関Ofcom(Office of Communications、放送通信庁)が担っている。隣の国・韓国では、1998年放送行政を所管していた公報処が解体され、2000年独立行政組織のKBC(韓国放送委員会)が誕生し、8年後、大統領直属のKCC(韓国放送通信委員会)に組織替えした。自由主義諸国の中ではオーストリアが日本と同様、内閣管理と記憶していたが、調べ直したら、このヒトラーが出生したこの国は2010年に法律が改正され、独立規制機関KommAustria が誕生した。

読者はよくご存じのように、社会主義諸国では放送行政は内閣あるいは共産党直下の機関が担う。中国では、放送行政は国務院(日本の内閣に相当)に属するSARFT(国家ラジオ映画テレビ総局)が監理する。放送局は国営テレビの中国中央電視台が担う。北朝鮮も同様、放送行政は内閣のラジオ・テレビジョン委員会が担うが、国営放送の朝鮮中央テレビや万寿台テレビ、ラジオの朝鮮中央放送には、朝鮮労働党から直接指示がある。

北朝鮮に6回取材経験のあるわたしは、朝鮮中央テレビのスタジオからTBSのスタジオにいる筑紫哲也、井上ひさしとクロストークした経験があるが、朝鮮中央テレビの玄関先には、朝鮮人民軍の兵士がカービン銃を手に厳しい警備を敷いていた。

中国の中央電視台もそうだった。1989年天安門事件の際、天安門広場で徹夜の取材をし、明け方、取材したビデオ映像を日本へ衛星放送で送るため、中央電視台に入ったが、ピョンヤン同様、ものものしい装備の制服姿の男たちが玄関先を警備していた。

この国にとって放送メディアが誰のために存在するのか、国家や共産党や労働党のために存在するのだと痛感した。そりゃ、プロレタリアート独裁というか労働者国家なんだから、選挙によって政権交代がある自由主義国家とはそもそも国の成り立ちが違うって言ってしまってはお終いかも。

よく日本の総理は(いまの総理も前の総理も)、日本を「自由で開かれた国」と標榜し、中国や北朝鮮の国々を批判する。けれども、放送行政を誰が担っているかという民主主義の成熟度合いを示す、基本中の基本のメルクマールから眺めると、1930年代の米国はもとより、オーストリアも韓国も台湾も20世紀末から21世紀初頭に、放送法制を独立行政委員会方式に改めている。

つまり、日本の放送行政は中国や北朝鮮のような全体主義の国の仕組みと同じなのだ。

頻発する放送メディアへの権力介入

放送行政を内閣が担うとどういうことが起きるか。放送局の免許を本来なら「権力監視」される側の権力側が握っていることから、いろいろな「事件」が頻発する。

例えば、テレビ朝日の椿発言問題。1993年テレビ朝日の取締役報道局長が、総選挙の際、「ニュースステーションに圧力をかけ続けてきた自民党守旧派は許せない」などと民放連内部の会合で発言し、放送法違反を疑われた。郵政省放送行政局長が「放送法に違反する事実があれば、無線局運用停止もありうる」と記者会見で述べ、この取締役報道局長は解任された。キー局の報道局長発言をきっかけに、電波行政を預かる官僚が放送局の免許停止をほのめかすことができるのは、内閣が電波行政の要を握っているからだ。

政府や自民党幹部が放送局に権力介入したケースは、枚挙にいとまが無い。ベトナム戦争当時、日本テレビ『ベトナム海兵大隊戦記』は三週間連続放送の予定だったが、第一部放送後、内閣官房長官橋本登美三郎が日本テレビの社長に内容が残酷だとクレーム電話をかけ、第二部、第三部は放送中止になった(1965年5月、メディア総研編『放送中止事件50年〜テレビは何を伝えることを拒んだか』花伝社、2005)。

2年後、TBSニュースコープのキャスター田英夫が北ベトナムへ西側メディアとして初めて現地取材し、『ハノイ 田英夫の証言』を放送したが、放送から8日目、自民党は自民党会館にTBS今道社長を呼び出し、自民党の橋本登美三郎が田の番組をやり玉にあげた。翌年3月いっぱいで、田はニュースコープのキャスターを降りた(『TBS50年史』2002)。

最近でも、NHK『クローズアップ現代』のキャスター国谷裕子が2016年3月に降板した。ジャパンタイムスやNYタイムスは「安倍政権下で日本の放送者に政治的圧力がかけられている」と報道した。国谷が番組の中で当時の官房長官菅義偉に厳しい質問をしたからとネットの世界ではささやかれた。また、総理菅義偉の長男が衛星放送に免許をもつ東北新社に勤務、総務省の役人を接待して国家公務員倫理法違反の疑義がでた問題も記憶に新しい。こんな問題が起きるのも、内閣が放送行政を監理しているからだ。

国境なき記者団(本部、フランス)が2002年以来発表している国別「報道の自由ランキング」によれば、2021年、日本のそれは67位と低迷。この20年間を点検すると最高位は2010年の11位(民主党・鳩山由紀夫内閣)、それが2013年第二次安倍晋三内閣になった途端、急落し53位。2016年72位まで下がり、最近は60台後半と少しだけ挽回という体たらく。

ほんとうに日本は「自由で開かれた国」なんだろうか。

ジャーナリズム活動は続く

権力監視をするのがメディアの本来の役割だが、戦前のメディアは、例えばナチスドイツのようにヒトラーの独裁政治を生み出し、大日本帝国のアジア侵略を止めず大本営発表を垂れ流し日本を焦土に導いた。では、第二次大戦後、ドイツも日本も生まれ変わったのか。いやいや、日本では内閣が電波監理を牛耳ったまま。

そんな権力監視のできないメディアを蔑んで、ネットの住民たちは「マスコミはマスゴミだ」とゴミ扱いをし唾棄する。確かにそう見える要素を否定しない。

でも待って欲しい。ベトナム戦争時、米国政府が過去の対ベトナム政策を総点検した公文書(ペンタゴンペーパーズ)をすっぱ抜いて市民に伝えたのはNYタイムスやワシントンポストなど米国の新聞だった。米国でウソを平気で「もう一つの事実(オルタナティブ・ファクト)」と言い放つトランプ政権が誕生したとき、スピルバーグという映画人が制作した映画が『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密』(原題は『ザ・ポスト』)。ワシントンポスト編集局と経営者との闘いと連帯を描く映画は、とても面白い。

日本だって、1972年沖縄の施政権が米国から返還されるとき、日米両政府の密約をすっぱ抜いたのは、毎日新聞の政治部記者西山太吉だった。

最近では、米国国家安全保障局のコンピュータ技師スノーデンが国家で米国民を含む国際的な市民への監視網の実在を内部告発したが、その最初の受け皿は英国の新聞社ガーディアンだった。また、パナマ文書、パラダイス文書といって、先進国の富豪や大企業がタックスヘイブンと呼ばれる租税回避地に幽霊会社を設置し、本国の課税を避けている実態を暴いたのも、国際的なジャーナリズムの連合体だった。

テレビジャーナリズムの王道

そんなジャーナリズム精神を体現するのが、テレビのドキュメンタリー番組だ。

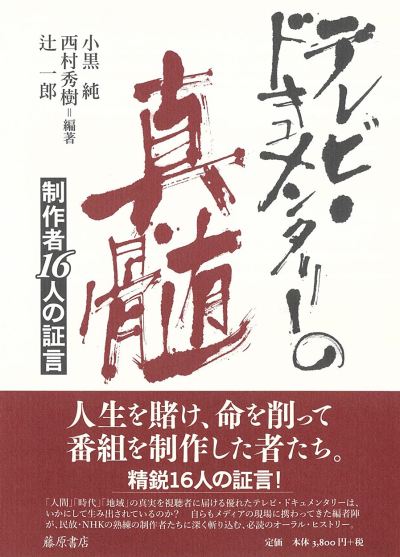

わたしが日本を代表する優れた番組制作者16人から聞き書きした研究をこのほど一冊の本にまとめた。同志社大学の社会学部メディア学科の教授・小黒純、そしてわたしの勤務先の大先輩・辻一郎とわたしの三人が5年がかりで取り組んだ。

本のタイトルは『テレビ・ドキュメンタリーの真髄』(藤原書店)。テレビドキュメンタリー番組に何度か心の底から感動し、涙を流した経験があり、少しでもこの素晴らしい世界を世間の皆さん方に知ってもらいたいから、出版した。

北は札幌から、石川県の金沢、名古屋、大阪、岡山、周南(山口)、高松、長崎、そして那覇へと飛び回った。

ここは、本の宣伝の場ではないから、簡潔に記載するが、番組制作者は何に頭を悩ませるのか、実例を少しだけ紹介する。

山口放送の佐々木聰が取り組んだのは「先の大戦」の加害と被害の証言の番組『記憶の澱(おり)』(日本放送文化大賞を受賞)。

岐阜県の黒川村から旧満州に開拓団が派遣された。そして敗戦。満蒙国境を越えて旧ソ連軍が南下、もともとその地に暮らしていた満州の人びとは土地を返せと求めた。そこで黒川開拓団を運営する団幹部は、秩序を保つために編み出したのが「性接待」だった。開拓団のなかの未婚の女性たちをソ連兵に「接待」要員として差し出したのだ。敗戦から70年、当事者たちは重い口を開く決心をする。そのとき、番組制作者は悩む。

正面からテレビカメラを据えるのか、背中越しで顔を隠すのか。実名か、仮名か。

同様に、NHKのディレクター右田千代は『日本海軍400時間の記録』をNHKスペシャル三部作にまとめた。敗戦後、帝国海軍の将校たちが開いた反省会の音声テープ。右田はいったいどこからその音声テープを入手し番組化していったのか。

優れたテレビドキュメンタリーの制作者16人から番組制作の苦労話を聞きながら、改めて思ったのは、「マスコミは、マスゴミなのか」いや、決してそうではない。

2019年テレビの広告収入は、インターネットのそれに追い抜かれた。15世紀の活版印刷の発明(出版、新聞)、19世紀末からの電気通信の発達(ラジオ、テレビ)、20世紀末からのインターネットなどデジタル通信革命と、メディアが変革するたびに、社会は変わり、時代は進む。

インターネットは情報伝達や意思表示はできても、人間が生きる喜び、心の底から揺さぶる感動を伝えることができるだろうか。インターネットの世界では、最近ネットフリックスとかアマゾンプライムといって劇映画やドキュメンタリーが幅広く受け入れられているのはそうした映像コンテンツがもつ素晴らしさのためではないだろうか。

権力監視するジャーナリズム、メディア、そしてその集大成としてのテレビ・ドキュメンタリー番組なくしては、健全な民主主義は育たない。

改めて問う、「マスコミはマスゴミ」なのか。(文中敬称略)

にしむら・ひでき

1951年名古屋生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、毎日放送に入社し放送記者、主にニュースや報道番組を制作。近畿大学人権問題研究所客員教授、同志社大学と立命館大学で嘱託講師を勤めた。元日本ペンクラブ理事。

著作に『北朝鮮抑留〜第十八富士山丸事件の真相』(岩波現代文庫、2004)、『大阪で闘った朝鮮戦争〜吹田枚方事件の青春群像』(岩波書店、2004)、『朝鮮戦争に「参戦」した日本』(三一書房、2019.6。韓国で翻訳出版、2020)ほか。

本稿に言及のあった著作は、次のものです(編集部)

『テレビ・ドキュメンタリーの真髄』

(小黒純・西村秀樹・辻一郎編著/藤原書店/2021.7/4180円)

Ⅰ 国策に抗う

1.福島原発「放射能汚染地図」への道のり-七沢潔(NHK)/2.南太平洋の被ばくから「X年後-伊東英朗(南海放送)/3.沖縄は植民地か-三上智恵(琉球朝日放送)

Ⅱ 司法を疑う

4.冤罪の構造をただす-里見繁(毎日放送)/5.司法の光と影-阿武野勝彦(東海テレビ)/6.草の根民主主義とは-曽根英二(山陽放送)

Ⅲ 繁栄の夜陰に

7.夕張炭鉱 栄華の代償-後藤篤志(北海道放送)/8.水俣病と差別偏見-村上雅道(熊本放送)

Ⅳ メディアは諸刃の剣

9.国家権力とメディア-土江真樹子(琉球朝日放送)/10.民放経営者はこう考える-原憲一(山陽放送)

Ⅴ 日常を見つめて

11.北の大地から-溝口博史(北海道放送)/12.地域にとことん密着して-中崎清栄+辻本昌平(テレビ金沢)

Ⅵ 戦争を記憶する

13.加害と被害のはざまで-佐々木聰(山口放送)/14.一枚の写真が語る-岸本達也(静岡放送)/15.戦争の本質を探る-右田千代(NHK)

*語り手の名前に添えた( )内は、語り手が制作した番組を放送した局名

特集/第4の権力―メディアが問われる

- 説明責任を果たさせる報道が必要だ法政大学教授・上西 充子

- 社会民主主義の再生とベーシックアセット中央大学教授・宮本 太郎

- せこく、いじましく、こざかしい政治の不幸神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 介護保険、制度の持続性限界に元大阪市立大学特任准教授・

水野 博達 - 揺れる教育とメディア~深刻なデマと排外主義に抗うには毎日放送ディレクター・斉加 尚代

- マスコミは・・やはり「マスゴミ」かジャーナリスト・西村 秀樹

- バイデン対トランプ攻防戦ヤマ場に国際問題ジャーナリスト・金子

敦郎 - バイデンは「U6雇用対策」徹底で格差縮小をグローバル総研所長・小林 良暢

- 首里城正殿大龍柱の向き「改変」の意味神奈川大学教授・後田多 敦

- エコロジー社会改革は幻に終わるのか在ベルリン・福澤 啓臣

- 教科書検定に見られる「領土問題」河合塾講師・川本 和彦

- 東京五輪における公共空間をめぐる闘争オリンピック災害おことわり連絡会・宮崎 俊郎