特集●どこに向かうか2019

欧州は新しい地域主義の時代に突入したのか

地域-国家-EUの多層的な連帯の模索こそ急務

龍谷大学教授 松尾 秀哉

混迷続く欧州政治、5月にEU議会選挙など

ヨーロッパの2018年、何がおきたのか

イタリア・スウェーデン・ドイツ

展望――新しい地域主義?

イタリア・スウェーデン・ドイツ

展望――新しい地域主義?

混迷続く欧州政治、5月にEU議会選挙など

筆者は前回(「ヨーロッパ・ポピュリズムの動向――危惧される新しい東西対立」、季刊『現代の理論』デジタル、15号、2018年5月)、主に西欧の合意型デモクラシーにおける、比例代表制を採用しているがゆえのポピュリズムの「感染」という問題、そして急速に支持を伸ばす東欧の反自由主義的ポピュリズムを取り上げ、その懸念を論じた。そして西欧、東欧に通底するポピュリズム台頭の要因として難民問題を挙げた。

その後、その難民問題は、なお10万人を超え、多くの方が亡くなったり行方不明になったりしているものの、臼井陽一郎が指摘するように、2015年と比べればおよそ10分の1程度の数となり、脅威は小さくなったとも映る。またギリシャの支援は一応の目標に到達した。相変わらず小さなテロは頻発してその脅威はなくなっていないけれど、2015年の冬から2016年の春にかけての緊張感は少し和らいでいるようにも映る。またEUとしては、日本との間で戦略的パートナーシップ(SPA)を結ぶなど、国際的にEUは重要なパワーであり続けている。

しかしながら、2018年のヨーロッパは、変わらず混迷の中にあり続けた、と言わざるをえない。各国政治をみるとき、2018年に入りイタリアでは反EU政権が成立し、ドイツでは2017年選挙におけるAfD(ドイツのための選択肢)の台頭から州議会選挙を経てメルケル首相が22年の退陣を発表した。また西欧福祉国家の代表格として1990年代の福祉国家の中核であったスウェーデンでさえも移民・難民問題を争点にした選挙でポピュリスト政党が台頭し、連立政権形成に苦しんでいる。さらに2017年にルペンの大統領進出を防いだフランスにおいて「黄色いベスト」による暴動が続き、マクロン政権の足元がぐらついているようにも見える。

そして、いよいよイギリスでは(執筆時で)メイ首相による離脱案が歴史的大差で否決され、不信任動議が提出され、僅差で否決された。否決されたなら、それはそれでイギリス政治、そしてEUはまた混乱するだろう。

今西欧の政治は、単に「分断」というような一言では整理がつけられないほど混迷の中にある。そしてこうした中で2019年5月には、欧州議会選挙を迎えることになる。

本稿では、前回選挙直後で十分に論じることができなかったイタリア、さらにドイツの動向、そして(まだ混乱の中にあって先行き不透明だが)スウェーデンの選挙結果を振り返り、そこに通底している問題を明らかにして、ヨーロッパの置かれている状況を把握する一助としたい。

ヨーロッパの2018年、何がおきたのか

まず以下では、2018年に大きな動きが見えたドイツ、イタリアそしてスウェーデンの状況をみて、これらの国に通底する問題を考えよう(まさに執筆時点で耳に入ったイギリス、そしてフランスやベルギー、オランダで生じている「黄色いベスト」の状況については、今号ではまだ十分に情報を収集できていないので、別の機会としたい)。

イタリア

イタリアでは、2018年3月4日に総選挙が実施され、与党だった中道左派の民主党やフォルツァ・イタリアの議席数は予想を大きく下回り、どのグループも過半数をとれない「宙吊り議会」に陥った。前年末にオランダ、そしてフランスがポピュリストの台頭を防いだ感があっただけに、この結果にショックを受けた方も少なからずいるだろう。

この結果、イタリアは政権形成に時間を要し、ようやく6月に治安の強化や「反移民」「反EU」を扇動的に訴えた「同盟」と、左派的な政策と「反EU」とを掲げて支持されたポピュリズム政党「五つ星運動」とが連立を組んだ。エコノミストであり作家でもあるクロード・フォルトムは「2018年5月、イタリアでは右派ポピュリストと左派ポピュリストが政権を組んだ。史上初の、しかもありえない連立政権だ」と驚きをもって記している(Forthomme 2018)。

この連立政権は、その後、難民政策よりもむしろ財政政策でEUを動揺させた。成立後予算案を審議するにあたり、新政権は欧州委員会の要求する財政赤字水準を上回る予算案を計画して欧州委員会の懸念を招き、市場は敏感に反応してイタリア国債が格下げされた。ユーロ圏第3の経済大国のふるまいがユーロを再び不安定化させたのだ。12月には財政赤字の対GDP比率目標2.04%で予算案が可決されたが、予算にはなお新たな所得支援制度や年金受給開始年齢の引き下げを含んでいる。

この「同盟」(のリーダー、サルヴィーニ)は「北部同盟」を前身とし、長い間、「経済的に裕福な北部をイタリアから独立させる」という政策を訴えてきた。5年前の選挙では4%程度の得票率であったが、今回難民問題に直面した中で移民問題を掲げて「強制送還する」と訴え、さらにユーロ導入に伴う様々な拘束によってイタリア経済が危機的状況から脱することができないと「反EU」を訴えた。ゆえに主な支持者は北部である。

そしてそれ以上に目立ったのはポピュリズム政党「五つ星運動」の躍進だ。ブロックで選挙戦を戦うことが常態化してきたイタリアだが、単独の政党では「五つ星」が第1党となった。このこの「五つ星」政党はインターネットで選挙戦を展開してきた。従来環境問題を重視してきたが、今回移民・難民問題、反EUを掲げて、しかし若年失業者への手当や低所得者への手当を支給すると訴えた。自ら左派と右派という政治的対立軸を否定するため、非常にその「正体」がわかりにくいが、特に経済的に停滞する南部で支持されたという点では、今回手当の「ばらまき」が功を奏したといえよう(図1)。

図1イタリア下院選挙結果

黄色が「5つ星運動」、青が「同盟」を含む「中道右派連合」の選挙区

図1イタリア下院選挙結果

出典:LSE HP(Understanding Italy’s new Bipolar populism)

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2018/03/23/understanding-italys-new-bipolar-populism/

ここで頭に入れておきたいのが、南北の支持政党の相違である。図1をざっくり見れば明らかなように、北部はほぼ青色(右派)、それに対して南部は黄色一色(左派)である。ユーロ危機、難民危機を経て、イタリア政治は南北に分断された感がある。まさに国家は「地域」に分かれたのだ。

スウェーデン

ポピュリスト政党の台頭、そしてそれによる政権形成の混乱は、福祉国家の泰斗スウェーデンでも見られた。2018年9月9日に行われた選挙では、過去スウェーデン政治の代名詞だった(与党だった)左派の社民党は得票率28.3%と2.8ポイント減らした。他方で近年たびたび政権を担当した右派の保守党も19.8%と3.5ポイント減らした。逆に得票率を伸ばし17.5%を得た(前回比プラス4.7%)のが、ポピュリストのスウェーデン民主党である。

スウェーデン民主党は1970年代後半に移民統合を進める政府に対抗して「スウェーデンをスウェーデンのままに」をスローガンに集まった人びとに、ネオナチ組織や民族主義小政党が合流して1988年に結成された。1990年代に入ってもスキンヘッドで鍵十字の旗をもって行進するなど、極右勢力とみなされていたが、その後穏健化が進み、2006年の選挙で移民政策(難民受け入れ条件の厳格化等)を訴えて、議席獲得要件である4%には至らなかったが2.9%の得票率を得た。その後2010年の選挙で国政に進出し、2010年の選挙では37議席を獲得して第三党に進出したのである(渡辺2017)。2014年の選挙では49議席まで議席を伸ばした。

2018年選挙の結果、全349議席中、左派連合(社民党、左翼党、環境党による「赤緑」)は144議席、右派連合(キリスト教民主党、中央党、自由党、保守党による「同盟」)は143議席でいずれも過半数を取れず、62議席を得たスウェーデン民主党がキャスティング・ボートを握り、連立政権形成が難航している。スウェーデンの憲法では新政権が議会で4度否決され発足できないと再選挙となるが、執筆時点ではすでに3度の失敗を経験している。スウェーデン民主党の台頭により、それへの対応をめぐって右派連合内部で不和も生じている。

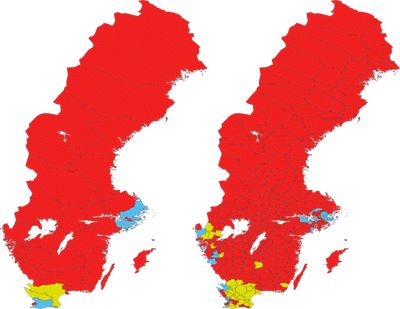

こうしてスウェーデンにおいてもポピュリストが台頭し、連立合意を困難にしている。そしてその背景には、もちろん難民危機がある。2015年にはドイツに次ぎ15万人もの難民申請があった。これらの移民、難民の多くは北極圏に入る北部ではなく、比較的温暖な南部に集中している(川瀬2017)。特にStatistics Swedenのデータによれば、最南端でデンマークと(2000年以降)橋で結ばれているスコーネ県は、人口がスウェーデン第3位の県で、スウェーデン民主党の支持率が20%を超えている(https://www.scb.se/en/)。図2はウィキペディアのもので恐縮だが、南部でスウェーデン民主党が社民党をしのいでいることが理解できる。

図2 スウェーデン2018年選挙結果(左が選挙区、右が市町村単位)

※各地区の第一党が社民党の場合、赤色。青が穏健右派、黄色がスウェーデン民主党。

出典:Wikipedia(https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Swedish_general_election)

ここでも、ポピュリストを支持する「地域」が明確に明らかになっている。比例代表制のため、イタリアと比べてコントラストははっきりしないが、それでも南部でスウェーデン民主党が第一党を勝ち取ったことにむしろ驚くべきであろう。

ドイツ

ドイツでは、2018年10月29日に、ここまで13年の間、ドイツ政治を、そしてEUを支えてきたメルケル首相がキリスト教民主同盟(CDU)の党首を辞任し、首相も21年に退陣することを公表し、欧州に「メルケル・ショック」が流れた。しばしばあることだが、「最後の任期」であることがはっきりすると、次を狙う勢力などが反政府的立場に立ってその勢いを増すことがある。その意味でメルケルの辞意の表明は、今後のドイツ政治の大きな不安定材料であると言える。

メルケルの突然の退陣は、管見では最近、特に2018年10月に行われたCDUの姉妹政党であるキリスト教社会同盟(CSU)が、圧倒的に強かったバイエルン州の州議会選挙で歴史的な低い得票率(約38%)しか得られなかったことに起因しているだろう。バイエルン州は歴史的にカトリックが強い。それを土台としてCSUは戦後一貫して過半数を確保してきた。そしてそのバイエルンで今回AfDが初めての議席を得たのだ。連邦政府にとってこれが重要なのは、上院議員が州政府から送られるからである。つまり州議会の勝敗は国政に直接的な影響を及ぼしうる。

しかし、もちろんこの伏線はすでにあった。それが前年2017年の連邦(国政)選挙である。野田省吾は「2017年9月24日に実施されたドイツ連邦議会選挙は戦後ドイツ(ドイツ連邦共和国)政治史の大きな画期としての意味を持つものとなった」(野田2018)とその重みを強調する。それは第一にCDU/CSU、SPDという二大政党の(特に後者の)歴史的敗退である。しかし、それでもCDUは戦後最低水準ながら約三分一の得票率を得ている。野田が「画期」と評するのは、特に先のAfDが国政に初進出したからである。そしてすでに知られているように政権形成は紆余曲折を経て、結局CDU/CSUとSPDの連立が再び形成された。しかしこの間の手間取り方は、前回の選挙と比べて、メルケルの弱さを露呈したように映る。もしそうであれば、メルケルの弱さを見せつけた(つまり政権形成を手間取らせた)のは間違いなくAfDである。

AfDは、ドイツによるギリシャ経済の救済を契機に、それに反対する人びとが2013年に作り出した。「反ユーロ」を根とする政党で、翌14年の欧州議会選挙以降、州議会選挙で議席を得てきた。そして2017年の国政選挙では、前回比7.9ポイント増の12.6%を得て初めて国政で議席を獲得したのみならず、第3党に躍進した。戦後2大政党から3大政党時代(キリスト教、社民、自由)を経て、1980年代から環境政党を加えた4政党時代が続いた。東西ドイツの再統一後、旧東ドイツに対するノスタルジーと左派の分裂の中で左翼党が加わったドイツの政党システムが「5」から「6」となったことは特にドイツ政治研究者から衝撃として受け止められよう。

野田の詳細な分析によれば、ドイツにおいて興味深いのは、AfDが目覚ましい躍進を遂げたのが旧東ドイツ地区という点である。ここでAfDは21.9%の得票率を得て、前回よりも16ポイント上昇して第2党に進出し、とりわけザクセン州では第1党になっている。確かにこうした旧東ドイツ地区では、メルケル政権の難民政策に対する不満が高い傾向がある。

ただし、難民が旧東ドイツ地区に多く滞在しているわけではないことを頭に入れておかねばならないだろう。ザクセン州などはかねてから反移民運動が強く、移民をめぐる血なまぐさい事件も起きている。むしろ彼ら・彼女たちは経済的に豊かな旧西ドイツを目指すのだ。

ではなぜ東ドイツ地区でAfDが支持されたのか。野田はその本質を東西ドイツ間の政治文化の相違とみる。すなわち東西ドイツの再統合は、「西による東の吸収」という形でなされたが、その結果、遅れた東側が、先進的で民主的な西側から「二流市民」とみなされ、「置き去り」にされた。東側の人びとは沈黙して耐えてきたが、徐々に自分たちの西側に対する「拒否」の意思を表示し始めた。つまり「西側の文化的支配に対する公然たる反抗」が、難民危機を一つの契機にして、既成政党に真っ向から対抗するAfDの支持を高めたのだ。

しかし、こうした経済格差、文化的格差を前提としたとしても、今回のAfDの台頭と難民危機が無関係だと言い切ることはできないだろう。例えば旧西ドイツ地区でAfDが高い支持を得たのは、比較的経済的に豊かな南部のバーデン・ヴュルテンベルク州、 バイエルン州である。これは2016年度に各州に割り当てられた難民認定申請者の受け入れ配分の2位、3位を占める。特にバイエルンにはドイツ連邦難民認定庁が設置されており、認定されるまで難民が滞在する可能性は高い(熊谷2016)。やはり難民問題がAfD台頭の引き金になっていることは否めない。

ドイツを総括すれば、その本質は様々だが、ここでも難民問題をきっかけとした「地域」の差が浮き彫りになっていると言ってもいいだろう。

こうして2018年のヨーロッパの動向を見てきたが、前号指摘したとおり難民問題の影響はすさまじい。それが特に比例代表制の選挙制度を採る場合、第3党としてキャスティング・ボートを握り、政権形成を邪魔することで一層既成政党を弱いものと映した。否、それぞれの国の伝統的な政治を変容させたのである。かつて(若干遡りすぎかもしれないが)一党優位制の代表だったイタリア、二(ないし三)政党制のドイツ、社会民主主義政党のスウェーデンの変容は従来の政治学のモデルの再検討を要求することになるかもしれない。

さらに本稿では、ここまで「地域」という言葉にこだわってきた。難民問題が政治を左右するのも、ある地域に難民が集中してしまうからである(決して「難民が悪い」と言っているわけではないことに留意いただきたい。彼ら・彼女たちは国際政治の混乱の犠牲者である)。以下ではこの「地域」がもつ問題と2019年のヨーロッパの展望を検討したい。

展望――新しい地域主義?

1国の中の経済的、文化的な地域間格差が地域主義を高めて分離独立運動を高揚させることは取り立てて新しいトピックではない。かつて筆者はスコットランド(イギリス)、カタロニア(スペイン)、フランデレン(ベルギー)の分離独立運動を比較して、国家(政府)が「地域」の要求を無視しない限りは、これらの運動は「自治拡大」の要求までで治まり、「分離独立」まではいかないだろうと論じたことがある(「西欧での分離独立運動の行方――スコットランド独立住民投票の余波」、季刊『現代の理論』デジタル、3号、2014年)。

その後カタロニアを除き、大きな分離独立の波は小休止していると映る(ヨーロッパ全体、特にイギリスは「それどころではない」というのが本当のところかもしれない)。しかし2018年に主要各国で生じた、難民問題をきっかけとする様々な動揺は地域主義を改めて表面化させたと言えるだろう。換言すれば、難民問題が各国固有の新しい地域主義を作り出したのだ。

一体何が「新しい」のか?それは先のカタロニア、フランデレンのような歴史的な文化的相違を背景に、経済格差によって生じた「富める離脱クラブ」(ロイター紙 2017年11月12日)と一括りにできない性格のものだからである。もちろん経済格差、そしてテロ等安全保障の問題は分かち難く結びついてはいるが、「人権の大陸」ヨーロッパで、難民の庇護と人権を否定して台頭しているのが今の地域主義である。人権を否定する、つまりタブーまで口にして支持されている点で「新しい」のである。

さらに、ポピュリズムを論じる際にしばしば訳語のように扱われる「自国第一主義」の正体が、実はこの「地域主義」だったことが明らかになった年だった、と言うことはできないだろうか。ユンカー欧州委員会委員長は、イタリアの「同盟」に対して「不健全なナショナリズム」という言葉を当てたが、「不健全」は当然である。それはナショナリズムではなく、基本的には地域主義にすぎない。換言すれば「地域」の要求、批判が超国家的政体(EU)に向かったため「国家主義」と受け止められたにすぎないのだ。「国家」は実はEUに対する非難のスケープゴートにされた。それが2018年であったのだ。

では2019年はどうなるのだろうか。2019年は、5月の欧州議会選挙以外にも、エストニア、フィンランド、ベルギー、デンマーク、ギリシャ、ポーランドの選挙が予定されている。困難な問題は、これらの地域間格差が「選挙」という民主主義の根幹を支える方法で顕在化することにあると考えている。選挙はどうしても「地域」を単位として実施されるため、地域間の意見の相違が明らかになる。選挙結果は、まさに先のイタリアの地図のように、国内の分断を可視化して、ヨーロッパの将来を悲観させる可能性があろう。その結果、人びとが対話や合意を重視するよりも、独断的な強いリーダーを一層求める傾向が高まるかもしれない。

また、国連グローバルコンパクトなどEU(欧州委員会)主導の政策を容認する国家に対して「地域」が抵抗して「地域主義」が高揚し、例えばベルギーでは、2018年12月に最大与党である地域主義政党が連立を離脱し、現在は総議席の三分一しか有しない政党が5月の選挙まで暫定的に与党を務めている。EUがEUとして一体化しようとすればするほど、そして欧州委員会が主導して自らのルールを構成国に押し付ければ押し付けるほど、それに反駁して地域主義が台頭し、国政が混乱するというシナリオも描けるだろう。EUレベルの意思決定と選挙のタイミングが問題になってくる。

地域-国家-EUの多層的な意思決定システムの見直し、新しい連帯の模索こそ急務である。2019年、ドイツやフランスのような大国ではないものの、もし一連の選挙を通じて地域間の意見の相違が顕在化し、国政に影響を及ぼすなら、ちょうど交代時期にある欧州主要機関の長の選出に影響を及ぼさないだろうか。私たちには「地域」の分断を克服する術が必要である。

筆者は前回新しい連帯を可能にするためにも「左派の新しい戦略が必要だ」と最後に指摘した。今回のドイツにおいて左派が大敗した中で緑の党は健闘した。また西欧において最も激しい「地域間対立」を抱えてきたベルギーにおいて、2018年晩秋の統一地方選ではやはり環境政党が過去最大の得票率の伸びを見せた。先のフォルトムは、これらの環境政党が「新しい左翼になるか?」と期待し問題提起している。まだ結論づけるのは時期尚早であり、今後に向けた課題としたいが、いずれにせよ人権と福祉、環境の大陸、ヨーロッパは正念場の一年を迎えるのかもしれない。

・Forthomme, Claude (2018)” Populism in Europe: Can the New Left Defeat it?,”

・Essays, Future of Europe Series, POLITICS & FOREIGN AFFAIRS, SOCIETY, IMPAKTER (https://impakter.com/populism-europe-can-new-left-defeat/)2019年1月18日。

・川瀬正樹(2017)「スウェーデンにおける移民の流入と居住分化─イェーテボリを事例として」『修道商学』、57巻2号, 95-120頁。

・熊谷知実(2016)「難民を受け入れるドイツ ―レーゲンスブルク市の場合」『人間文化研究』 37号、119 143頁。

・野田省吾(2018)「2017年ドイツ連邦議会選挙」『法学雑誌』、64巻3号67-120頁。

・渡辺博明(2017)「北欧のポピュリズム――反税から反移民へ」、中谷義和・ 川村仁子・ 高橋進・ 松下冽編『ポピュリズムのグローバル化を問う: 揺らぐ民主主義のゆくえ』法律文化社。

本稿は、科学研究費補助金(基盤研究(B))「EUの規範パワーの持続可能性に関する実証研究」(17H02497)(研究代表者:臼井陽一郎)による資料収集(主に「ヨーロッパの2018年」)、および同(基盤研究(C))「なぜブリュッセルはテロの巣窟と化したか――もう一つの「連邦制の逆説」?(18K01441)(研究代表者:松尾秀哉)による現地調査(主に「展望」)による研究成果の一部である。

まつお・ひでや

1965年愛知県生まれ。一橋大学社会学部卒業後、東邦ガス(株)、(株)東海メディカルプロダクツ勤務を経て、2007年、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。聖学院大学政治経済学部准教授、北海学園大学法学部教授を経て2018年4月より龍谷大学法学部教授。専門は比較政治、西欧政治史。著書に『物語 ベルギーの歴史』(中公新書)など。

特集・どこに向かうか2019

- ポスト安倍政権選択はグローバルな視点から日本女子大学名誉教授・本誌代表編集委員/住沢 博紀

- 外国人労働者政策の転換期を迎えて公益社団法人 自由人権協会理事/旗手 明

- まっとうな移民政策の確立こそ急務移住者と連帯する全国ネットワーク代表理事/鳥井 一平

- 対等な労働契約関係には絶対になれないJAM参与・FWUBC顧問/小山 正樹

- 日本は移民国家になりえるのか青森公立大学経営経済学部教授/佐々木 てる

- 「トランプ再選」はあるのか国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- グローバルパワーシフトと一帯一路筑波大学大学院名誉教授/進藤 榮一

- 欧州は新しい地域主義の時代に突入したのか龍谷大学教授/松尾 秀哉

- 明仁天皇制・PKO・祭政一致国家筑波大学名誉教授・本誌代表編集委員/千本 秀樹

- カルロス・ゴーンの虚飾と挫折労働経済アナリスト/早川 行雄

- 国交なき時代、細い糸で日本と中国を結んだ男たちがいたジャーナリスト・平安女学院大学客員教授/加藤 千洋

- かつて日本は移民送り出し国であった神奈川大学名誉教授・前本誌編集委員長/橘川 俊忠